簡介

國史

國史1、原指當代人修纂的本朝實錄和本朝歷史,後泛指一個朝代的歷史。《後漢書·班固傳》:“既而有人上書顯宗 ,告固私改作國史者,有詔下郡,收固系京兆獄。” 晉杜預 《<春秋經傳集解>序》:“諸侯亦各有國史。” 唐司空圖 《商山》詩之一:“國史數行猶有志,只將談笑繼英塵。” 田北湖 《論文章源流》:“國史者,君民比並之史。”

2、國家的史官。《詩大序》:“國史明乎得失之跡,傷人倫之廢,哀刑政之苛,吟詠情性,以風其上,達於事變而懷其舊俗者也。” 三國 魏 劉劭 《人物誌·流業》:“文章之材,國史之任也。” 宋 朱淑真 《芍藥》詩:“到底只留為謔贈,更勞國史刺民風。” 《疏》:“國史者,《周官》大史、小史、外史、御史之等皆是也。”晉杜預《春秋經傳集解序》:“身為國史,躬覽載籍,必廣記而備言之。”

國史被譽為五千年“國史”的“二十四史”及《清史稿》,新中國成立後整理出版點校本,是規模最大、影響最為深遠的古籍整理出版項目,但由於當時政治、經濟、學術等客觀條件的制約,點校本也存在不同程度的不足和缺憾。

2005年,中華書局著手點校本“二十四史”和《清史稿》的修訂準備工作。現在是第四次修纂工作會議在上海召開。預計2015年全部完成。

發展主線

關於“國史”的歷史發展主線,目前,當代中國學者的主流意見是比較一致的,僅僅是文字表述不同而已。如“中華人民共和國史就是科學社會主義在中國的實踐史”,“就是中國人民在中國共產黨的領導下,繼徹底完成新民主主義革命任務以後,創建社會主義制度和在社會主義道路上建設富強、民主和文明的現代化國家”的歷史;就是“中國共產黨領導中國各族人民,把科學社會主義的普遍真理與中國具體實際相結合,探索適合中國國情的社會主義制度,逐步形成中國特色社會主義的理論和實踐的歷史”。

如“一部共和國的歷史就是中國人民在中國共產黨領導下進行社會主義建設的歷史”,就是“中華人民共和國建立、鞏固和發展的歷史”,“社會主義革命、建設和改革的歷史”, 就是“建立、鞏固和發展人民民主專政的社會主義國家,探索和形成建設中國特色社會主義道路,建設社會主義現代化強國”的歷史,就是“中國特色社會主義的奠基、開創和發展”的歷史。

這裡,有兩個都涉及到的核心概念必須特別注意———“中國共產黨的執政地位”和“中國特色社會主義道路”。如果希望進一步學理化地規範性表述,是不是可以在充分吸收當代中國學者的主流意見的基礎上進一步嘗試著“化繁為簡”為:“國史”,就是中國各族人民在中國共產黨的領導下, 建立、鞏固和完善適合中國國情的社會主義制度, 建設和發展中國特色社會主義, 建設富強民主文明和諧的社會主義現代化國家的歷史。

歷史分期

國史

國史如果對於這一“國史”的主線認識沒有比較大的爭議的話,那么,“國史”的分期問題也就可以迎刃而解了。由於中國共產黨是中國特色社會主義事業的領導者和組織者,是中國特色社會主義事業的“火車頭”和“發動機”,不可能也沒有必要刻意迴避社會主義時期“黨史”與“國史”之間歷史分期的同軌和同步性,兩者在歷史分期方面的重大重合是不可避免的。對於“國史”的分期問題,當代中國學者的主流意見也是比較一致的,僅僅是在個別小的歷史時段的歸屬(如1977 年、1978 兩年是“上行”還是“下行”) 和個別大的歷史時段的細分(如改革開放和社會主義現代化建設的新時期究竟是“二段論”還是“三段論”) 方面有一些爭議。

目前對於“國史”近60 年的歷史分期,總的原則應該是“宜粗不宜細”或“遠細近粗”———尤其是在階段性特徵還沒有充分顯現出來的新時期。1949年至1956 年新民主主義社會時期是相對獨立的一個歷史發展階段,1956年至今社會主義社會時期是另一個相對獨立的歷史發展階段。在社會主義時期,1956 年至1966 年、1966 年至1976年、1976 年至1992 年、1992 年至今,劃分為四個歷史時段足矣。進一步的細分,有待當代中國學者經過比較充分的自由討論形成基本的共識。這裡,有兩個頗為棘手的“歷史遺留問題”或“懸案”需要進行理性而慎重的學術探討,即疆域沿革史和台港澳地方史的內容如何納入到“國史”的範疇進行學術研究和學科建設的問題。

1949年中華人民共和國成立時所言之“九百六十萬平方公里的國土”說,在當時與直接接壤的15個陸地鄰國約2. 2萬公里長的陸地邊界線尚未劃定的情況下,只能是一個非常模糊的約數。目前,中華人民共和國的陸地國土輪廓日漸清晰,與直接接壤的14個陸地鄰國中的12個已經劃定了邊界線。但是,與印度和不丹之間約2000公里長(涉及12. 5萬平方公里的陸地國土) 的邊界線的劃定仍然在外交談判的過程中,那么,“九百六十萬平方公里的國土”說也依舊是一個比較模糊的約數。況且,這裡,還沒有涉及“三百萬平方公里的海洋國土”的問題。目前,除了與越南之間就北部灣地區的歸屬劃定了第一條海上邊界線外,其他在黃海、東海、南海以及台灣島以東的太平洋洋面的海洋國土均沒有與相鄰國家劃定海上邊界線。

如此,“三百萬平方公里的海洋國土”同樣是一個非常模糊的約數。也就是說,“國史”發展的地理空間問題,一直都是一個沒有能夠“說清楚”的“歷史遺留問題”或“懸案”。迄今為止,當代中國學者關於“國史”的學術研究和教學成果中,涉及到這一問題時,基本上是採取了迴避即“留白”的處理方式。同樣“尷尬”的處理方式,也反映在台港澳地方史的問題上。1949 年中華人民共和國一成立,中央人民政府就明確表態,不承認1840年以來英國和葡萄牙殖民主義者通過武力和強權逼迫舊中國政府所簽訂的香港和澳門地區的主權“階段性或永久性轉移”的一切不平等條約,堅持被英國和葡萄牙殖民主義者非法占領的香港、澳門地區作為中國固有領土之神聖不可分割原則。1997年、1999年,中國政府又通過與英國和葡萄牙政府進行外交談判的方式實現了香港和澳門回歸,對香港和澳門地區“恢復行使主權”。

因此,無論是1997 年、1999 年回歸前的香港和澳門,還是1997年、1999年回歸後的香港和澳門,其1949年以來的歷史發展, 應該是沒有爭議地進入“國史”的學術研究和編纂的範圍的。1949年中華人民共和國成立以來,中央人民政府解決台灣問題的基本立場和方針政策是一貫而明確的:堅持一個中國原則,是實現祖國和平統一的基礎。世界上只有一個中國,大陸和台灣同屬一個中國,中國的主權和領土完整不容分割。台灣問題是中國內戰的遺留問題。解決台灣問題,實現祖國統一,是中國的內部事務。1949年以來,儘管兩岸尚未統一,但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。這就是兩岸關係的現狀。如此,無論目前統一前的台灣還是將來統一後的台灣,其1949年以來的歷史發展, 應該是沒有爭議地進入“國史”的學術研究和編纂的範圍的。沒有台港澳地方史內容的“國史”是不完整的、殘缺的。進一步說,這不僅是嚴肅的學術問題,也是嚴肅的政治問題。但是,遺憾的是,迄今為止,當代中國學界和學者關於“國史”的學術研究和教學成果中,涉及到這一問題時,除了個別的著述,如武力主編的《中華人民共和國經濟史》(中國經濟出版社,1999年) 設專章專節討論台港澳地方經濟史外,絕大多數的“通史”類或“專史”類學術專著或教材, 也基本上是採取了迴避即“留白”的處理方式。

當然,由於1949 年中華人民共和國成立以來,中國內地與港澳地區之間、中國大陸與台灣地區之間長期處於分離狀態, 資本主義的台港澳地區的政治、經濟、文化和社會發展與社會主義的中國大陸的政治、經濟、文化和社會發展不再是一體同軌和同步,而是走上了迥然不同的道路,兩岸四地的社會形態、社會面貌呈現出迥然不同的特性; 所以, 台港澳地方史的內容如何納入到“國史”的範疇進行學術研究和學科建設,的確是一個需要進行理性而慎重的學術探討的問題。這裡,政治上的“一國兩制”的原則在學術上應該也是適用的。

作為歷史學科家族最年輕的、最具成長性的一個新興分支學科,“國史”的學術研究和學科建設,在其初始的基本的理論與方法、學術規範和學科體系的建構過程中,無論是對於巨觀的原則問題的討論還是對於微觀的具體問題的探索當代中國學界和學者都應該秉持一種寬鬆、寬厚、寬容的心境進行,“百花齊放, 百家爭鳴”,這樣,我們才能真切地諦聽到“國史”的學術研究和學科建設之“春天”越來越近的腳步聲。

與黨史的關係

國史

國史自當代中國學界和學者將當代中國史或中華人民共和國史,作為一門隸屬於歷史學一級學科的新興分支學科,進行相對獨立的學術研究和學科建設以來,關於社會主義時期中共黨史(“黨史”)與中華人民共和國史(“國史”)的關係問題,一直就是一個爭議的焦點。儘管已經沒有人簡單或機械地否認“黨史”與“國史”在研究對象和範圍、研究內容和側重點、研究理論和方法等方面存在有一定的區隔,但是兩者區隔的標準和界線究竟是什麼,則始終莫衷一是。

對於兩者的交叉和重合部分,當代中國學界和學者的主流意見是比較趨同的,如“黨史”與“國史”都是具有鮮明的意識形態化屬性、具有鮮明的“經世致用”、“資治教化”的現實政治功能的比較特殊的歷史學分支學科,在其學術研究和學科建設的過程中,都必須堅持以馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導,都必須堅持馬克思主義歷史唯物主義的立場、觀點和方法;如“黨史”與“國史”都是以中國共產黨的執政史,即中國共產黨領導中國各族人民將馬克思主義基本原理與中國實際相結合“走自己的路”建立社會主義制度並進行“現代化”為指向的中國特色社會主義的政治建設、經濟建設、文化建設、社會建設的歷史為重點研究對象和核心研究內容的;如“黨史”與“國史”都是以1949年中華人民共和國成立為歷史時限的上限,歷史時限的下限都是在延展和開放中的迄今已經近60年的歷史研究,都是主要在中國大陸的地理空間內以中國共產黨、中華人民共和國、中國社會、中華民族的56個民族為主體的歷史研究,研究者與被研究者都是在同一時空背景和環境中,都是“黨史”與“國史”沒有“距離感”、“陌生感”的“當事人”和“過來人”,都是對昨天的“現實”即今天的“歷史”和今天的“現實”即明天的“歷史”的現場性研究,等等,基本上沒有大的爭議。極端而言,如果沒有了“黨史”的支撐點,“國史”的學術研究和學科建設也成了無源之水、無根之木。曾經引起一定爭議的學者龔育之的觀點——“黨史與國史根本上說是一回事”,我個人的理解,實際上就是從以上這一特定角度出發而闡釋的,無可非議。

但是,對於兩者的差異和分離部分,當代中國學界的認識是有一定的爭議性的。如有的學者認為“黨史”是具有一定的歷史學特點的政治理論學科,是服膺於執政黨主觀意志的政策宣傳史、意識形態史,遵循的是政治規範,使用的是政治話語系統,而“國史”是具有一定的政治理論特點的歷史學科,是服膺於歷史發展客觀規律的學術研究史,是歷史脈絡、歷史規律和歷史經驗、歷史教訓梳理和闡釋的科學探索史,遵循的是學術規範,使用的是學術話語系統;有的學者認為“黨史”側重於“專”,側重於政治史的研究,是黨中央的上層決策史,是執政黨指導思想和路線、理論、方針、政策的演變史,而“國史”側重於“全”,側重於社會主體和個人主體的研究,是當代中國社會的政治發展、經濟發展、文化發展、社會發展和個人發展集合的“通史”,是上層、中層、下層研究集合和巨觀、中觀、微觀研究集合的“通史”。這些觀點,如果從研究者個人預設的立場和特定角度出發,不能說完全沒有“持之有據”,它畢竟揭示了“黨史”和“國史”某一側面的某一特徵。但是,均有明顯的“以點代面”、“以偏概全”的極端之處,是當代中國學界已經逐步摒棄的簡單化、機械化的線性思維。這是問題的一個方面。

另一方面,對於“黨史”與“國史”相區隔的本質性特徵,目前,當代中國學界形成了一些已經達成初步共識的建設性意見,如有的學者認為,從“黨史”與“國史”同屬歷史學科的學科屬性和學科定位的角度看,“黨史”是“專門史”性質的“政黨史”,“國史”是“斷代史”性質的“通史”;如有的學者認為,從“黨史”與“國史”同屬歷史學科的研究內容、研究重點、研究範圍看,“黨史”是以中國共產黨的執政史,即中國共產黨領導中國各族人民將馬克思主義基本原理與中國實際相結合“走自己的路”建立社會主義制度並進行“現代化”為指向的中國特色社會主義的政治建設、經濟建設、文化建設、社會建設的歷史,以及執政黨的自身的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設、反腐倡廉建設史,以中國共產黨的執政史和執政黨的建設史所涉及的重要的會議和檔案,重要的理論及其實踐,重要的路線、方針、政策的決策及其執行,重要事件和典型事件,重要人物和典型人物,重要現象和重要話語,以中國共產黨的執政史和執政黨的建設史的歷史脈絡、歷史規律、歷史經驗和歷史教訓為研究內容、重點和範圍的,而“國史”是以“黨史”為核心,以中華人民共和國的政治發展、經濟發展、文化發展、社會發展,以當家作主的中國各族人民的政治生活、經濟生活、文化生活、社會生活,以中華人民共和國社會主義制度的建立和中國特色社會主義事業的建設的歷史脈絡、歷史規律、歷史經驗和歷史教訓為研究內容、重點和範圍的。即一方面,“黨史”是“國史”的核心,“黨史和國史好比兩個同心圓,黨史是內圈,國史是外圈”。另一方面,社會主義時期“黨史”不等於“國史”,“國史”的研究領域比“黨史”更廣、更寬、更豐富、更深入,兩者各自有相對獨立的一套研究和學科建設的學術規範和話語系統。可以講,以上這些當代中國學界已經達成初步共識的建設性意見,為“黨史”與“國史”的區隔,勾勒出一個基本的輪廓,是建立和逐步完善“黨史”與“國史”學術研究和學科建設各自相對獨立的學術規範和話語系統的基本的出發點。

但是,這裡僅僅是一個理論意義的原則上的“劃界”,“共和國史不等於中共黨史”,“把黨史與國史的概念作出準確劃分,不僅應該,而且必須”。但是,“這種不等同卻又不是三言兩語所能講清楚的”。如何在“黨史”與“國史”的學術研究和學科建設的具體實踐中,在“黨史”與“國史”的編纂和教學過程中,將兩者嚴格而清晰地區隔,操作難度是非常大的。事實上,就當代中國學界目前已經正式出版的“國史”研究“通史”類的學術專著或教材看,這一問題解決的情況並不理想,仍然是在一個探索的過程中。

這裡,我個人認為有幾個解決問題的“關節點”即兩者的區隔標準,是需要特彆強調或需要補充說明的:

第一,同一時空背景和環境下迄今近60年歷史的“黨史”與“國史”的研究對象之區隔,是可以有一個比較明確和清晰的“載體”界定的———“黨史”的歷史發展主體是執政的中國共產黨,即研究角度必須堅持所謂“執政黨本位”,必須以中國共產黨的歷史發展為中心和重心進行發散式研究,進行學術梳理和闡釋;“國史”的歷史發展主體是“新興的民族國家”———中華人民共和國,即研究角度必須堅持所謂“共和國本位”,必須以中華人民共和國的歷史發展為中心和重心進行發散式研究,進行學術梳理和闡釋。

第二,“黨史”與“國史”的研究內容之區隔,是可以有一個比較明確和清晰的“解剖活體和切口”界定的———“黨史”以中國共產黨執政史和執政黨建設史為研究內容,其重點是“黨的活動與黨的生活”;“國史”以中華人民共和國的政治發展、經濟發展、文化發展、社會發展為研究內容,重點是“國家活動、社會活動與國家生活、社會生活”。

第三,“黨史”與“國史”的研究範圍之區隔,是可以有一個比較明確和清晰的“邊界線”界定的。在當代中國改革開放和社會主義建設的新時期,“國史”從中國革命史和社會主義時期“黨史”中逐步剝離出來而發展成為一門隸屬於歷史學一級學科的相對獨立的新興分支學科的歷史進程,是與當代中國以中國特色社會主義民主政治為指向的政治體制改革尤其是“理順黨政關係”的歷史進程同步的。當然,也只有初步擺脫了過去計畫經濟年代的“黨政不分”甚至是“以黨代政”的非正常現象,也只有在<中國共產黨章程>和<中華人民共和國憲法>已經凝聚和體現全黨和全國各族人民的共識和意志而非常具體和清晰地規定——“黨的領導主要是政治、思想和組織的領導”。“黨必須在憲法和法律的範圍內活動”。①“一切國家機關和武裝力量、各政黨和各社會團體、各企業事業組織都必須遵守憲法和法律。”“任何組織或者個人都不得有超越憲法和法律的特權”②的前提條件下,關於社會主義時期“黨史”與“國史”的研究範圍問題的學術探索才具有了實際操作的意義和空間。這一問題的核心是“黨史”的研究範圍是否和“國史”一樣是開放和沒有邊界的?執政的中國共產黨領導中國各族人民進行中國特色社會主義的政治建設、經濟建設、文化建設、社會建設,是否就是“全能型的包辦一切”,“黨的活動與黨的生活”是否就是“國家活動、社會活動與國家生活、社會生活”?直言之,就是“黨史”是否可以“一如既往”地直接替代“國史”?早在1980年起草《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》的過程中,中國共產黨黨內就已經有遠見卓識者非常尖銳地提出了這一問題:“《歷史決議》里講到黨要成為一個什麼樣的黨,有一部分講到黨和國家的關係。我認為,我們應該確定,中國共產黨在中華人民共和國的國家生活中究竟占什麼地位,應該給它明確的規定,不能給它籠統的規定。所謂籠統的規定,就是說工人階級經過中國共產黨領導什麼什麼,或者說中國共產黨是中國什麼什麼的領導核心。這個話是不錯的,但是是不夠的。因為要領導,就發生幾個方面的問題:究竟是怎么領導法?究竟領導到多大的範圍?有一些範圍黨確實是有必要去領導的。純粹學術性的問題,黨怎么去領導呢?何必去找這個麻煩呢?這類的問題,還可以舉出別的來。另外一個方面,黨的一切活動,都是在國家的憲法和法律所規定的範圍之內,不能夠超出這個範圍之外。”實事求是而論,這個問題的討論一直延續到今天,儘管也取得了一些積極的思想成果,但是,總體上,沒有實質性的理論突破,“黨史”與“國史”的研究範圍之區隔仍然沒有一個非常統一而明確的劃分標準。

所以,為了打破僵局,至少可以在當代中國學界基本上沒有什麼爭議的地方先做探索工作:其一,大的已經有基本共識的區隔原則要突出強調,即所謂“黨要管黨”、“國要管國”和“黨史寫黨”、“國史寫國”,並且要逐步細化出一些可具操作性的規則。其二,小的已經有基本共識的不交叉、不重合的研究領域和研究專題,可以逐步明確和具體化,並且要一點點地向前推進,如“黨史”研究中特有的執政黨建設史、執政黨對外的黨際關係史等,如“國史”研究中特有的邊界劃分和疆域沿革史、人口變化和戶籍管理沿革史、自然環境變化和救災救荒史、物質和非物質文化遺產的保護和開發史、台港澳地方史等。然後,再解決比較棘手的交叉和重合的部分。事實上,就是在“黨史”與“國史”中交叉和重合最嚴重的部分,如中國共產黨的執政史等,也可以在研究角度、研究方法、研究內容和研究重點等方面進行一個基本的區隔。如此,才可能在比較小的爭議的情況下,儘快對“黨史”與“國史”各自的研究對象、研究內容、研究重點和研究範圍有一個雖然是粗線條但是卻清晰的梳理和闡釋,才可能在比較小的爭議的情況下儘快對“黨史”與“國史”各自的學科體系和學術規範乃至話語系統進行實質性的建設,才可能在比較小的爭議的情況下,儘快對西方社會和西方學界對於當代中國“黨史”與“國史”研究有意無意的“黨國一體”的曲解和誤解進行有說服力的破解和澄清。

第四,“黨史”與“國史”所承擔的社會職能和社會功能之區隔,是可以有一個比較明確和清晰的“社會角色”分工的。雖然,“黨史”與“國史”都是具有鮮明的意識形態化屬性、具有鮮明的“經世致用”、“資治教化”的現實政治功能的比較特殊的歷史學分支學科;雖然,“國史”就是直接從傳統的公共政治理論課之一的“中國革命史”和“中共黨史”中剝離出來的;雖然,目前仍然有相當一部分的“國史”課程和教材甚至一小部分“國史”研究的通史類的學術專著,也繼續“明示”其政治宣傳、政治教育和公共政治理論課的社會功能;雖然,目前高等院校將歷史課尤其是中國近代史(1840—1949)、中國近現代史(1840—至今)和當代中國史或中華人民共和國史與公共政治理論課相結合作為公共政治理論教育的重要形式,仍然是常態性的慣例和通例,但是,“黨史”與“國史”所承擔的社會職能和社會功能畢竟是有區隔的。“黨史”可以與“中國近現代史綱要”課程一樣,直接彰顯其特殊的政治功能和社會功能,直接以政治教育的形式、以公共政治理論課的形式承擔其歷史教育的學術功能,但是,“國史”則必須還原為歷史學科、還原為歷史課,以歷史教育的形式來承擔其特殊的政治功能和社會功能。我個人是非常贊同學者李良玉提出的觀點:不能不切實際地誇大“國史”的社會功能。直接將歷史課“作為政治理論教育手段,有可能損害歷史學的科學性”。討論“國史”研究的價值,“不應該脫離歷史學的基本價值”,不應該脫離“歷史學的基本社會功能——記載、借鑑和審美”

幾個問題

國史

國史第一,關於國史研究中的學術規範問題。學術研究的規範化是衡量一個學科水平的重要標準之一,也是促進學科發展的重要手段之一。國史研究作為一個新的學科在學術規範化方面已經取得了很大成績,並在逐步形成自己的特色。但是存在的問題亦很明顯,筆者認為,其中一個很重要的問題便是由意識形態話語向學術規範話語的進一步轉換問題。由於國史同現實、同意識形態的聯繫比較密切,所以這個問題比較複雜。一方面,國史要為而且必須為弘揚新中國的建設成就、弘揚中國共產黨的領導服務,故其負有不可推卸的意識形態宣傳任務;但另一方面,國史作為一個學術研究領域,又需要客觀、嚴謹的態度、方法和話語,需要將研究對象充分客體化,保持研究所必需的距離,而不能先存有某種價值判斷或傾向,然後據此去論證,這樣做既不利於學術發展,也不符合馬克思主義的認識論和方法論。換個角度講,因為國史既是歷史,同時又負有資政育人的社會功能,因此國史宜有兩套話語,一是用於宣傳的意識形態話語,一是用於研究的學術規範話語。在學術研究中,國史學者應該儘可能地運用學術規範話語。無庸諱言,意識形態與客觀研究之間存在著矛盾,但是二者之間的也有互補關係,具體地說,意識形態宣傳要有說服力,學術研究的準確和深入,能為其提供重要的基礎、依據或借鑑。所以,促進國史研究中的話語轉換,不但不意味著削弱國史所負有的意識形態功能,反而會使這種功能更為有效,更重要的是它將極大地促進國史研究,進一步提高其學術水平。

第二,關於國史的寫法和體系問題。國史是綜合性很強的學科,它需要在對政治、經濟、文化、教育、外交、國防、民族、宗教等方方面面的情況進行全面考察的基礎上,進行有機的綜合,而不是板塊式的相加,要凸現歷史發展的主要軌跡或主幹,予人以啟發性的認識。目前的許多國史專著,總給人一種感覺: 即各方面內容的簡單相加,甚至是在原來社會主義時期黨史的基礎上又加上人民代表大會和政府的活動,加上外交、國防、文教、民族等方面的內容。其中缺乏有機的綜合和分析,缺乏整體的交融和不可分感,缺乏巨觀的把握和考量,這是國史學者需要注意並應解決的問題。

第三,國史可以說是斷代性質的全史,其中一個重要的內容就是寫社會和普通人的活動。換句話說,國史既要寫國家層面上的決策過程,又要寫社會層面的反映和動態。目前國史研究中,對黨和國家層面上的活動研究頗多,而對社會動態和狀況的研究則明顯薄弱。歷史是複雜的、生動的、有血有肉的,要再現複雜而生動的歷史,描述組成社會的普通人的活動是非常重要的一個方面。國史並非只是黨和國家的決策及其執行、修正、完成的簡單過程,更不是會議、檔案、數字、領導人物的思想與活動的再現。社會的反映,群體的影響,普通個人的動態,同樣是重要的內容。只有從國家與社會的互動中,才能寫出共和國歷史的全貌。新中國的歷史並不長,許多重大歷史活動的普通當事人仍然健在,通過某種方式蒐集他們當時都想了些什麼做了些什麼的資料是一件極有意義的事。目前學術界提倡的口述史料、社會調查方法等等,都是國史學界應該重視並應積極借鑑的。

第四,關於國史研究的方法和視野問題。國史是綜合史,是當代史,其研究的問題廣泛,而且與現實存在較密切的聯繫,其中某些問題,例如改革開放的一系列問題甚至可以說就是現實問題。正因為如此,國史研究的視野和方法必須開闊和多樣,必須注意與其他學科的交流,注意吸取其他學科的研究方法和研究成果,特別是要注意借鑑政治學、社會學、文化學、政府經濟學等領域的研究方法和成果,即使是歷史學領域內,新的史學方法和觀點亦是層出不窮,亦需給予關注和吸收。只有如此,才能使國史研究更客觀、深入,使立論更堅實、科學。同時也只有這樣才能與其他學科廣泛交流,因為交流需要共同的話語,需要建立對話的基礎,而方法論、分析架構、學術話語則是構成對話的重要基礎。客觀地說,國史學界雖然也有學者意識到並開始在該方面努力,但就總體來講,吸收或借鑑其他學科的方法與成果,開展多學科交流,還做得遠遠不夠。

條件成熟

編修國史,是一個國家的大事。在人們的印象中,歷史一般是對逝去已久、相對凝固的史實的記載和審視。當代修史,時機是否成熟?其原則是什麼?有何意義和方法?記者就這些問題採訪了當代中國研究所副秘書長杜蒲博士。

從時機上看,編修國史已具備條件,因為經過五十多年的探索,初步形成了建設有中國特色社會主義的道路,積累了豐富的經驗,而且已有相對成熟的理論框架。以毛澤東、鄧小平和江澤民為核心的三代領導集體,在領導中國現代化建設的實踐中,豐富和發展了馬克思主義理論,以黨的十五大和江總書記的“七一”講話為代表,黨的理論認識又實現了新的歷史性跨躍,為科學總結共和國歷史提供了理論指導。

編修國史的根本原則是維護和捍衛中華人民共和國的利益和榮譽。要實事求是、全面客觀地回顧共和國的歷史。國史研究要從歷史事實出發,寫出信史。對人物事件的評價,要著眼於當時的歷史環境和條件,不能用現在的認識來苛求前人,切忌感情用事,特別是對當代人修當代史來說,這一點更為重要。

近距離、系統化、全方位、多角度、描述式,是當代國史研究的特點。《中華人民共和國簡史》是此次啟動的國史三年科研規劃的核心內容,規模不超過20萬字,近期成立簡史編寫組,內容大綱將在年中確立,今年底初稿出台,明年一年作修改,明年底定稿,正式出版時間定在2004年前,即建國55周年前。這部簡史的時間跨度為半個世紀,從1949年至上個世紀末。

修訂

國史

國史修訂原因

簡介

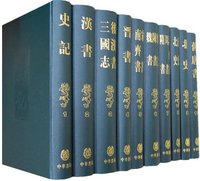

先要了解的是,宋元以來歷代都有整理刊印正史的傳統,形成不點校本前四史曾為國慶十周年獻禮作品同時期的通行版本,如宋代通行的“十七史”、明代通行的“二十一史”,清乾隆時期整理刊刻武英殿本“二十四史”。上世紀30年代,商務印書館整理出版百衲本“二十四史”,是近代最通行版本。

重點

重點是文字校訂和勘誤,也有些是出於某種政治需要,如清朝的殿本前後兩次校刻,就對少數民族的稱謂進行較多改動,此外,《明史》殿本與庫本差異甚大,《元史》乾隆殿本與道光殿本也多有不同。

最近一次整理

新中國成立後,在中央指示下,中華書局組織實施“二十四史”的整理,形成第一部有完整標點校勘的點校本“二十四史”和《清史稿》,“第一次將全套正史從古董書架上請了下來,成為人人可讀的現代整理本”。整理工作從1958年到1978年,經歷了20年。

缺憾

1956年,時任文化部副部長的鄭振鐸在《人民日報》撰文,提出要整理出版“面貌全新、校勘精良的中華人民共和國版二十四史”。1958年,毛澤東指示吳晗、范文瀾組織標點“前四史”(《史記》、《漢書》、《後漢書》、《三國志》),作為國慶十周年獻禮。隨即在中華書局組織下,制訂了《二十四史整理計畫》。由於時間比較緊,導致“前四史”的整理方式、體例都不一樣。最後只有《史記》趕在1959年國慶前夕出版,其他三種直到1965年才陸續完成。

在整理“前四史”的時候,其餘二十史的整理工作也陸續展開,由於參加點校的學者分散在全國各地,時間難以保證,1963年,中宣部發文將各地點校者全部借調到中華書局。那一段沒有太多政治干擾,後來行之有效的工作方式和點校體例,在這一時段基本得以確立。1966年,“文革”爆發,整理工作停滯。1967年5月,中央文革小組成員戚本禹要求中華書局繼續點校“二十四史”,但由於政治干擾嚴重,隨著戚本禹的垮台,點校班子自然解體。 1971年,“二十四史”點校重新上馬。《清史稿》的點校,雖然1958年就提出了,但真正開始是1971年“二十四史”點校恢復後的事情。

1977年底《清史稿》和<宋史>相繼付型,次年初出版,點校工作完成。整理工作歷時20年,前後三個時段工作方式、校勘標準都略有差異。政治風氣對點校本內容的實質性影響,可以說微乎其微。政治對點校工作影響最大的時期,是1967年的短暫恢復階段。那個時段,要求在點校工作中突出政治,強調連標點符號也要講階級鬥爭,認為“凡是美化帝王將相、宣揚封建道德、污衊勞動人民的語句,不套用感嘆號”,如<明史>里這樣的一段話:帝(崇禎)出宮,登煤山,望烽火徹天,嘆息曰:“苦我民耳!”當時認為“苦我民耳”是騙人的鬼話,決不能用感嘆號,要改用句號。

不僅是標點,在分段提行的問題上也講階級鬥爭觀點,按照體例應該按年月來劃分的,但由於要突出農民戰爭和農民起義,當時就要求遇到農民起義就提行,如涉及陳勝、吳廣、黃巢等人的內容都進行分段提行。現在的點校本《三國志》、《陳書》、《周書》,仍然有未按年月分段提行的情形。要特別指出的是,這是“文革”期間,1967年短暫恢復階段的做法,但這個時段的點校工作,沒有形成有價值的成果,所以在現在通行的點校本中沒有留下明顯痕跡。

各方態度

點校本出版後,學術界有不斷討論的札記文章,甚至有的還寫出了專書。作為點校本的組織實施單位,中華書局一直關注這些意見,也覺得應該趁當年參加點校工作的部分老先生、中華書局參加過點校的一些老編輯都還健在,能夠起到承上啟下的作用的時候,儘快組織修訂。2005年,我們對1958年到1978年點校本整理過程中的全部檔案進行了清理,同時組織專人從編輯角度研究每史都存在哪些問題,形成了調研報告。調研報告呈送出版主管部門,我們廣泛聽取意見,還向學術界德高望重的季羨林、任繼愈、何茲全、馮其庸四位老先生作了匯報,修訂工程開始後,任繼愈先生擔任總修纂,另外三位先生擔任學術顧問。在他們呼籲下,2005年11月,溫家寶總理和陳至立國務委員分別對修訂工作做了重要批示,修訂工程獲得國家出版基金專項資金支持。