簡介

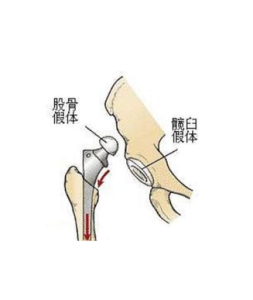

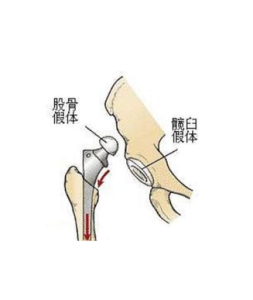

髖關節置換術或全髖關節置換術是用人造髖關節置換所有或部分髖關節以重建關節運動功能的一種修復手術。人工關節置換術是用生物材料或非生物材料製成關節假體,植入人體替代病損的關節結構的一類手術方法,其目的是消除疼痛,矯正畸形,重建一個穩定的關節而恢復和改善關節的運動功能。

現代人工關節置換術是20世紀骨科的一次革命性進展。20世紀80年代,美國約有50000例患者接受膝關節置換手術,1997年上升到約144000例(增長近3倍)。髖關節置換術更增至259000例。今天,在已開發國家,人工關節置換術已經成為對嚴重的髖、膝關節病變施行外科重建的常規手術方法。

適用範圍

髖關節置換骨性關節炎是人工關節置換術的首選適應徵,其它依次為骨無菌性壞死(如股骨頭壞死等)、某些髖部骨折(如股骨頸骨折)、類風濕性關節炎、創傷性關節炎、良性和惡性骨腫瘤、強直性脊柱炎等。總之,只要有關節破壞的X線徵象,伴有中度至重度持續性的關節疼痛和功能障礙,而且通過其他各種非手術治療都不能得到緩解的疾病,都有進行人工關節置換術的指征。對於雙側股骨頭壞死、雙髖或雙膝骨性關節炎病人,有時需要同時或先後行雙髖或雙膝人工關節置換術。對於嚴重的類風濕性關節炎、強直性脊柱炎病人,由於全身多關節疼痛、僵直、功能障礙,有時往往需行多關節的人工關節置換。目前,國內已有為一個病人同時或先後進行雙膝及雙髖四個關節人工關節置換手術的許多報導。過去認為,60-75歲是全髖及全膝關節置換術的最合適的年齡範圍。近十年來,其適應徵已擴大到高齡和年輕的患者。但由於年輕患者活動量大,術後生活時間較長,而人工關節的壽命有限,因此年輕患者手術以後可能不得不面臨進行第二次甚至第三次關節返修手術的可能。所以,對於年輕患者的人工關節手術應比較慎重。肥胖被認為是相對的禁忌證,局部或全身活動性感染和其他有可能增加圍手術期嚴重併發症的情況,是人工關節置換術的禁忌證。人工關節在國外始於40年代,我國在60年代以後逐步開展,目前人工髖關節和膝關節置換被認為是人工關節置換中效果非常肯定的治療方法,其它人工關節如人工肘關節、人工肩關節、人工椎體、人工骨盆置換都不同程度的開展。

髖關節置換骨性關節炎是人工關節置換術的首選適應徵,其它依次為骨無菌性壞死(如股骨頭壞死等)、某些髖部骨折(如股骨頸骨折)、類風濕性關節炎、創傷性關節炎、良性和惡性骨腫瘤、強直性脊柱炎等。總之,只要有關節破壞的X線徵象,伴有中度至重度持續性的關節疼痛和功能障礙,而且通過其他各種非手術治療都不能得到緩解的疾病,都有進行人工關節置換術的指征。對於雙側股骨頭壞死、雙髖或雙膝骨性關節炎病人,有時需要同時或先後行雙髖或雙膝人工關節置換術。對於嚴重的類風濕性關節炎、強直性脊柱炎病人,由於全身多關節疼痛、僵直、功能障礙,有時往往需行多關節的人工關節置換。目前,國內已有為一個病人同時或先後進行雙膝及雙髖四個關節人工關節置換手術的許多報導。過去認為,60-75歲是全髖及全膝關節置換術的最合適的年齡範圍。近十年來,其適應徵已擴大到高齡和年輕的患者。但由於年輕患者活動量大,術後生活時間較長,而人工關節的壽命有限,因此年輕患者手術以後可能不得不面臨進行第二次甚至第三次關節返修手術的可能。所以,對於年輕患者的人工關節手術應比較慎重。肥胖被認為是相對的禁忌證,局部或全身活動性感染和其他有可能增加圍手術期嚴重併發症的情況,是人工關節置換術的禁忌證。人工關節在國外始於40年代,我國在60年代以後逐步開展,目前人工髖關節和膝關節置換被認為是人工關節置換中效果非常肯定的治療方法,其它人工關節如人工肘關節、人工肩關節、人工椎體、人工骨盆置換都不同程度的開展。術後康復訓練

術後第1周術後當日即穿“丁字鞋”,術後第2天開始進行膝部按摩,可進行患側踝關節主動屈伸活動和抗阻活動。術後3~5天行患側股四頭肌等長收縮訓練,並且進行患側髖、膝關節被動活動。通過雙肘支撐,在他人幫助下或雙手握住床上方的吊環挺起上半身,臀部抬離床面,保持10~15s,重複5~10次。術後第5天,在膝下墊枕使髖彎曲10°~20°,然後以膝部為支點做挺髖動作,即抬臀動作。

術後第2周鼓勵患者在無痛範圍下進行主動的患髖膝屈伸能力訓練;屈髖度數為45°~60°或<30°,可在患肢下放置一滑板,患側足跟置於空心圓墊上在滑板上做下肢屈伸運動,在無痛範圍內加強患側髖周圍肌群和股四頭肌的力量性訓練;可逐漸抬高床頭的高度,直至患者能在床上半坐位,外側入路切口的患者,半坐時間逐漸延長(30~60min)。一天可重複進行多次,為坐站練習做好準備。有條件可用直立床訓練;繼續進行床邊體位轉換訓練,包括:半坐―躺轉換練習、坐―站轉換練習、臥―站體位轉換、在平行槓或四腳助行器內進行健腿支撐三點式步行,轉體訓練等。

術後第3周做四點支撐半橋運動,即在雙肘及雙下肢屈曲位支撐下抬臀並在空中保持10s,重複進行10~20次,每個動作要求緩慢進行;加強步行訓練,開始在平行槓內進行,將步行周期中的擺動期和支撐期分解進行,分別進行前後交替邁步訓練,並逐漸過渡到步行訓練;平行槓內的步行平穩順利,則應過渡到拐杖步行,有條件進行減重步行;繼續加強患側股四頭肌漸進行抗阻訓練,不斷提高患側下肢的肌力;改善及提高日常生活自理能力,教患者藉助一些輔助設備獨立完成日常的穿褲、穿鞋襪、洗澡、移動、取物等,以減少患者患髖的彎曲度數;必要時進行適當的環境改造,如加高床、椅、座廁的高度,坐椅兩邊最好有扶手以方便患者坐立,讓患者儘量睡硬板床,穿鬆緊鞋和寬鬆褲,以方便患者完成動作。

術後4周~3個月逐漸改善患髖的活動範圍,增加患髖的負重能力,使人工置換的髖關節功能逐漸接近正常水平,達到全面康復的目的。注意在3個月內,持拐步行、過障礙時患者腿僅為觸地式部分負重,上下樓梯活動,要求健腿先上,患腿先下,以減少髖的彎曲和負重,還可以在運動平板上進一步改善步態、步速和步行的距離,提高患者實地步行的能力,最後過渡到棄杖步行。

術前準備

心理準備

人工髖關節置換是一項成熟的現代外科技術。最新權威機構的統計資料表明:人工關節正常使用超過十年以上者占95%,20年以上者占90%。因此,作為病員首先應消除恐懼和焦慮的心理。可通過閱讀科普資料,參加病友聯誼會,了解手術的過程和效果,樹立戰勝病痛的信心。生理準備

1、注意休息,不要隨便離院外出活動,避免交叉感染,以免延誤手術期限。2、加強營養,注意保暖,避免受涼,戒菸酒。吸菸的刺激會導致器官分泌物的增加,痰液增多,使術中術後易出現痰液阻塞氣管,而發生致命的危險—窒息。3、訓練有效咳嗽:術後會因麻醉刺激等因素,使呼吸道分泌物增加,導致咳嗽,而患者由於術後都有手術切口,劇烈的咳嗽會導致切口疼痛。您會出現有痰而不敢咳的現象。如果痰液不能及時排出,又會導致肺部併發症的發生。所以您在手術前兩天一定要訓練有效咳嗽。4、治好體內其他感染病灶:如鼻竇炎,牙齦炎,手癬和腳癬等。5、停服阿司匹林等消炎鎮痛藥。6、訓練平躺在床上大小便,以適應術後情況;術前訓練自行排尿:術前兩天,自行訓練在床上自行解尿以適應特殊的體位需要,減少術後發生尿瀦留的可能,避免留置導尿管的痛苦。7、學會使用助行器及拐杖。8、進行屈髖,伸膝及外展等關節功能鍛鍊。 術後康復

髖關節置換術的術後患者需要在醫院臥床4-6天,並且需要在新關節下置放錐形枕頭以使新關節保持在正常位置。另外,臥床期間需要在膀胱放置尿管引流尿液。一般情況下,術後幾天即需要在助走器,拐杖的幫助下開始物理治療,物理治療要持續數周到數月。術後功能鍛鍊的原則是早期開始、循序漸進、被動加主動、等長收縮等。1、被動功能鍛鍊:術後第一天按摩雙下肢,促進血液循環。2、主動功能鍛鍊:在被動活動的同時行主動功能鍛鍊,如股四頭肌等長收縮、踝關節伸屈活動,兩周后雙下肢垂於床邊做膝關節伸屈活動、下床圍床活動行走,適應兩天后離床行走。下床活動的初期,每次扶雙拐站立5~10分鐘,行走數步,行走時需有人在旁扶持,並觀察病人有無虛脫髮生。功能鍛鍊應循序漸進,從短時間(每天15~30分鐘)到長時間,從短距離(每次1~3米)到長距離,以達到功能恢復的目的。3個月後棄拐行走,6個月內禁止重體力勞動。 髖關節置換

髖關節置換