症狀

有小兒麻痹症存在的地方,它是由個人接觸或吃了污染的食物及飲食而傳播的。小兒麻痹症的早期症狀是頭痛、咽喉痛及發熱。然後接著出現頸部肌肉及背部肌肉疼痛的現象。病情嚴重時,肌肉軟弱無力,最後可能導致癱瘓。

羅斯福

羅斯福使脊髓灰質炎病毒聞名於世的是二戰時期的美國總統富蘭克林-羅斯福。已是成年的羅斯福在一次出海旅行歸來後發現自己被脊髓灰質炎病毒感染,成了名不副實的“小兒麻痹症”。時任紐約一家銀行行長的羅斯福憑著驚人的毅力與骨髓灰質炎抗爭,終於戰勝了病魔,但終身只能坐在輪椅上。

羅斯福戰勝骨髓灰質炎的精神鼓勵了無數人,一些財團以及個人紛紛捐款,用於骨髓灰質炎病毒的研究,1945年用人和猴子的非神經組織培養物分離骨髓灰質炎病毒成功,並可傳代,1953年證實骨髓灰質炎病毒為RNA病毒,1954年滅活疫苗研製成功,大規模的疫苗接種對戰勝骨髓灰質炎病毒至關重要。但科學家發現,這種疫苗因為是注射接種,僅使人

骨髓灰質炎

骨髓灰質炎體內血液中產生IgG 抗體,而骨髓灰質炎是腸道病毒, 兒童的成堆玩耍使病毒能從口進入消化道,再隨糞便排出,感染未接種疫苗的兒童,科學家們進一步發明了可以口服的脊灰糖丸,能在腸道產生IgA抗體,即使病毒經口進入,也在腸道就地消滅,如今骨髓灰質炎病毒有可能成為下一個被徹底消滅的病毒。

脊髓灰質炎,就是俗稱的小兒麻痹症,是由於病毒感染侵入控制肌肉的神經而造成的疾病。這種病曾引起全世界人們的恐懼,做父母的最怕發生在夏季的“小兒麻痹症季節”來臨。這是由於有一小部分患者會變成終生殘廢癱瘓之故。但在已開發國家,由於現代預防小兒麻痹症技術的進步,這種疾病幾乎已消除了。在美國,小兒麻症病例只會偶爾出現,因為孩子在出生之後,就要定期接種小兒麻痹症預防疫苗。如果你或你的家人即將出國旅行,你去請教醫生,看看是否要加種小兒麻痹症預防疫苗。

有小兒麻痹症存在的地方,它是由個人接觸或吃了污染的食物及飲食而傳播的。小兒麻痹症的早期症狀是頭痛、咽喉痛及發熱。然後接著出現頸部肌肉及背部肌肉疼痛的現象。病情嚴重時,肌肉軟弱無力,最後可能導致癱瘓。

小兒麻痹症預防設苗很容易獲得,因此兒童要分階段地定期接種免疫疫苗。如果你或你家中有人還沒有接種免疫疫苗,你去跟醫生商量一下,小兒麻痹症流行已經罕見,但在流行期前往熱帶地區旅行,感染此病的危險就特別大。

流行病學

骨髓灰質炎

骨髓灰質炎骨髓灰質炎廣泛分布於全世界,溫帶地區流行高峰在5~10月,熱帶地區終年可見。由於減毒活疫苗的套用,發病率已明顯下降,但我國仍為流行地區。1988年世界衛生組織提出2000年全球消滅脊髓炎,1989年又提出消滅本病的行動計畫,我國政府對此極為重視,已動員全國做好疫苗接種工作,進行免疫強化措施。消滅本病將指日可待。

發病機制

骨髓灰質炎

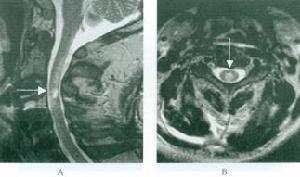

骨髓灰質炎病毒在神經系統中複製導致了病理改變,複製的速度是決定其神經毒力的重要因素。病變主要在脊髓前角、腦髓質、橋腦和中腦,開始是運動神經元的尼氏體變性,接著是核變化、細胞周圍多形核及單核細胞浸潤,最後被噬神經細胞破壞而消失。但並不是所有受累神經元都壞死,損傷是可逆性的,起病3~4周后,水腫、炎症消退,神經細胞功能可逐漸恢復。引起癱瘓的高危因素包括過度疲勞、劇烈運動、肌肉注射、扁桃體摘除術和遺傳因素等。

臨床表現

骨髓灰質炎潛伏期為5~14天,臨床上可表現多種類型:①隱性感染;②頓挫型;③無癱瘓型;④癱瘓型。

前驅期

骨髓灰質炎

骨髓灰質炎癱瘓前期

(二)癱瘓前期前驅期症狀消失後l~6天,體溫再次上升,頭痛、噁心、嘔吐嚴重,皮膚發紅、有短暫膀胱括約肌障礙,頸後肌群、軀幹及肢體強直灼痛,常有便秘。體檢可見:①三角架征:即患者坐起時需用兩手後撐在床上如三角架,以支持體位;②吻膝試驗陽性,即患者坐起、彎頸時唇不能接觸膝部;③出現頭下垂征,即將手置患者肩下,抬起其軀幹時,正常者頭與軀幹平行。如病情到此為止,3~5天后熱退,即為無癱瘓型,如病情繼續發展,則常在癱瘓前12~24小時出現鍵反射改變,最初是淺反射、以後是深腱反射抑制、因此早期發現反射改變有重要臨床診斷價值。癱瘓期

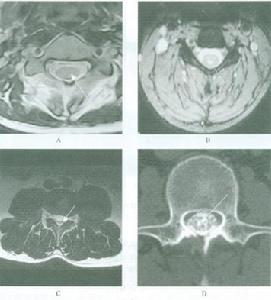

(三)癱瘓期自癱瘓前期的第3、4天開始,大多在體溫開始下降時出現癱瘓,並逐漸加重,當體溫退至正常後,癱瘓停止發展,無感覺障礙。可分以下幾型:1.脊髓型此型最為常見。表現為弛緩性癱瘓,不對稱,腱反射消失,肌張力減退,下肢及大肌群較上肢及小肌群更易受累,但也可僅出現單一肌群受累或四肢均有癱瘓,如累及頸背肌、隔肌、肋間肌時,則出現豎頭及坐起困難、呼吸運動障礙、矛盾呼吸等表現。

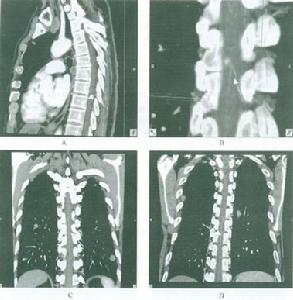

2.延髓型又稱球型,系顱神經的運動神經核和延髓的呼吸、循環中樞被侵犯所致。此型占癱瘓型的5%~10%,呼吸中樞受損時出現呼吸不規則,呼吸暫停;血管運動中樞受損時可有血壓和脈率的變化,兩者均為致命性病變。顱神經受損時則出現相應的神經麻痹症狀和體徵,以面神經及第X對顱神經損傷多見。

3.腦型此型少見;表現為高熱、煩躁不安、驚厥或嗜睡昏迷,有上運動神經元痙攣性癱瘓表現。

4.混合型以上幾型同時存在的表現。

恢復期

(四)恢復期癱瘓從肢體遠端開始恢復,持續數周至數月,一般病例8個月內可完全恢復,嚴重者需6~18月或更長時間。後遺症期

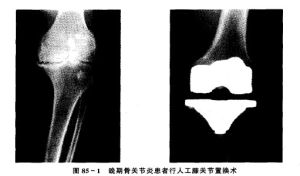

(五)後遺症期嚴重者受累肌肉出現萎縮,神經功能不能恢復,造成受累肢體畸形。部分癱瘓型病例在感染後數十年,發生進行性神經肌肉軟弱、疼痛,受累肢體癱瘓加重,稱為“脊髓灰質炎後肌肉萎縮綜合徵”。病因不明。合併症

由於外周型或中樞型呼吸麻痹可繼發吸人性肺炎、肺不張、化膿性支氣管炎和呼吸衰竭引起嚴重出血;長期臥床可致褥瘡及氮、鈣負平衡,表現為骨質疏鬆、尿路結石和腎功能衰竭等。

治療方法

處理原則是減輕恐懼,減少骨骼畸形,預防及處理合併症,康復治療。

(一)前驅期及癱瘓前期

骨髓灰質炎

骨髓灰質炎2、對症治療可使用退熱鎮痛劑、鎮靜劑緩解全身肌肉痙攣不適和疼痛;每2~4小時濕熱敷一次,每次15~30分鐘;熱水浴亦有良效,特別對年幼兒童,與鎮痛藥合用有協同作用;輕微被動運動可避免畸形發生。

(二)癱瘓期

1、正確的姿勢患者臥床時身體應成一直線,膝部稍彎曲,髖部及脊柱可用板或沙袋使之挺直,踝關節成90°。疼痛消失後立即作主動和被動鍛鍊,以避免骨骼畸形。2、適當的營養應給予營養豐富的飲食和大量水分,如因環境溫度過高或熱敷引起出汗,則應補充鈉鹽。厭食時可用胃管保證食物和水分攝入。

3、藥物治療促進神經傳導功能藥物如地巴唑,劑量為1歲1mg,2~3歲2mg,4~7歲3mg,8~12歲4mg,12歲以上5mg,每日或隔日一次口服;增進肌肉張力藥物,如加蘭他敏,每日0.05~0.1mg/kg,肌肉注射,一般在急性期後使用。

4、延髓型癱瘓①保持呼吸道通暢:採用低頭位(床腳抬高成20°~25°)以免唾液、食物、嘔吐物等吸人,最初數日避免胃管餵養,使用靜脈途徑補充營養;②每日測血壓2次,如有高血壓腦病,應及時處理;③聲帶麻痹、呼吸肌癱瘓者,需行氣管切開術,通氣受損者,則需機械輔助呼吸。

(三)恢復期及後遺症期

體溫退至正常,肌肉疼痛消失和癱瘓停止發展後應進行積極的功能恢復治療,如按摩、針灸、主動和被動鍛鍊及其他理療措施。預防方法

骨髓灰質炎

骨髓灰質炎必須普遍接種疫苗,常用的有以下幾種。

(一)滅活疫苗(IPV)

優點是安全,一般用於免疫功能缺陷者及其家庭成員,也可用於接受免疫抑制劑治療者;缺點是價格較昂貴,免疫維持時間較短,且需重複注射,腸道不能產生局部免疫能力。

(二)減毒活疫苗(OPV)

優點是使用方便,95%以上的接種者產生長期免疫,並可在腸道內產生特異性抗體sIgA,使接觸者亦可獲得免疫效果;但由於是活病毒,故如用於免疫功能缺陷者或免疫抑制劑治療者可引起癱瘓。我國從1960年開始自製脊髓灰質炎減毒活疫苗,一種是三型單價糖丸;另一種是混合多價糖丸,為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型混合物。目前普遍採用此型疫苗,在-20℃可保存2年,4~8℃保存5個月。一般首次免疫從2月齡開始,連服3次,間隔4~6周,4歲時再加強免疫一次。服糖丸後2小時內不能喝過熱開水或飲料,也不給餵奶,以免影響效果。極少數小兒用後可發生疫苗相關性麻痹性脊髓灰質炎。

一旦發現病人,應自起病日起至少隔離40天患者衣物用具應煮沸或日光下曝曬2小時消毒。密切接觸者,應連續觀察20天,未服過疫苗者可注射丙種球蛋白0.3~0.5ml/kg。

(三)自動免疫

最早採用的為滅活脊髓灰質炎疫苗(Salk疫苗),肌注後保護易感者的效果肯定,且因不含活疫苗,故對免疫缺陷者也十分安全。某些國家單用滅活疫苗也達到控制和幾乎消滅脊髓灰質炎的顯著效果。但滅活疫苗引起的免疫力維持時間短,需反覆注射,且不引起局部免疫力,製備價格又昂貴是其不足之處。但近年改進制劑,在第2個月、第4個月,第12~18個月接種3次,可使99%接種者產生3個型抗體,至少維持5年。

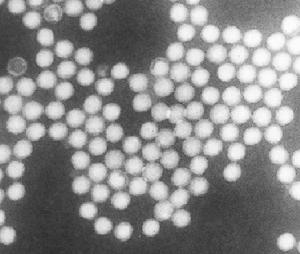

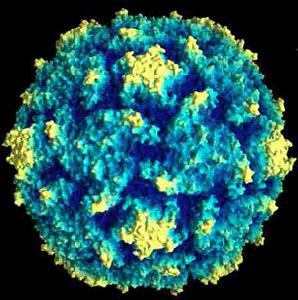

骨髓灰質炎病毒

骨髓灰質炎病毒減毒活疫苗(Sabin疫苗,Oralpolio-virusvaccine,OPV)目前套用較多,這種活疫苗病毒經組織培養多次傳代,對人類神經系統已無或極少毒性,口服後可在易感者腸道組織中繁殖,使體內同型中和抗體迅速增長,同時因可產生分泌型IgA,腸道及咽部免疫力也增強,可消滅入侵的野毒株,切斷其在人群中的傳播,且活疫苗病毒可排出體外,感染接觸者使其間接獲得免疫,故其免疫效果更好。現已製成三個型的糖丸疫苗,可在2~10℃保存5個月,20℃保存10天,30℃則僅保存2天,故仍應注意冷藏(4~8℃)。2個月~7歲的易感兒為主要服疫苗對象。但其他年齡兒童和成人易感者也應服苗。大規模服疫苗宜在冬春季進行,分2或3次空腹口服,勿用熱開水送服,以免將疫苗中病毒滅活,失去作用。糖丸疫苗分1型(紅色)、2型(黃色)、3型(綠色)、2、3型混合糖丸疫苗(蘭色)、及1、2、3型混合糖丸疫苗(白色)。自2個月開始服,分三次口服,可順序每次各服1、2、3型1粒,或每次服1、2、3型混合疫苗1粒,後者證明免疫效果好,服用次數少,不易漏服,故我國已逐漸改用三型混合疫苗。每次口服須間隔至少4~6周,最好間隔2個月,以防可能相互干擾。為加強免疫力可每年重複一次,連續2~3年,7歲入學前再服一次。口服疫苗後約2周體內即可產生型特異抗體,1~2月內達高峰,後漸減弱,3年後半數小兒抗體已顯著下降。

口服疫苗後很少引起不良反應,偶有輕度發熱、腹瀉。患活動性結核病,嚴重佝僂病,慢性心、肝、腎病者,以及急性發熱者,暫不宜服疫苗。有報告認為經人體腸道反覆傳代後疫苗病毒株對猴的神經毒力可增加,近年來普遍採用OPV國家發現癱瘓病例證實由疫苗株病毒引起,大多發生在免疫低下者。故目前都認為減毒活疫苗禁用於免疫低下者,無論是先天免疫缺陷者,或因服藥、感染、腫瘤引起的繼發免疫低下均不可用。也應避免與服OPV者接觸。也有人主張這種病人宜先用滅活疫苗,再以減毒活疫苗加強,但多數主張只採用滅活疫苗。

(四)被動免疫

未服過疫苗的年幼兒、孕婦、醫務人員、免疫低下者、扁桃體摘除等局部手術後,若與患者密切接觸,應及早肌注丙種球蛋白,小兒劑量為0.2~0.5ml/kg,或胎盤球蛋白6~9ml,每天1次,連續2天。免疫力可維持3~6周。

(五)隔離患者

自起病日起至少隔離40天。第1周應同時強調呼吸道和腸道隔離,排泄物以20%漂白粉攔和消毒,食具浸泡於0.1%漂白粉澄清液內或煮沸消毒,或日光下曝曬二天,地面用石灰水消毒,接觸者雙手浸泡0.1%漂白粉澄清液內,或用0.1%過氧乙酸消毒,對密切接觸的易感者應隔離觀察20天。

(六)做好日常衛生

經常搞好環境衛生,消滅蒼蠅,培養衛生習慣等十分重要。本病流行期間,兒童應少去人民眾多場所,避免過分疲勞和受涼,推遲各種預防注射和不急需的手術等,以免促使頓挫型感染變成癱瘓型。