概述

頸椎間盤突出

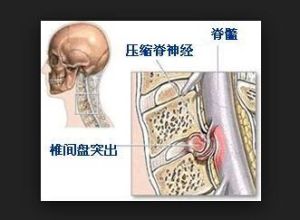

頸椎間盤突出頸椎間盤突出是臨床上較為常見的脊柱疾病之一,發病僅次於腰椎間盤突出。主要是由於頸椎間盤髓核、纖維環、軟骨板,尤其是髓核,發生不同程度的退行性病變後,在外界因素的作用下,導致椎間盤纖維環破裂,髓核組織從破裂之處突出或脫出椎管內,從而造成相鄰的組織,如脊神經根和脊髓受壓,引起頭痛、眩暈;心悸、胸悶;頸部酸脹、活動受限;肩背部疼痛、上肢麻木脹痛;步態失穩、四肢無力等症狀和體徵,嚴重時發生高位截癱危及生命。

病因

頸椎間盤突出由頸部創傷、退行性變等因素導致。致傷原因主要是加速暴力使頭部快速運動導致頸部扭傷,多見於交通事故或體育運動,可由前方、後方、側方撞擊致傷,而以車尾撞擊(Rear-end collision)引起的頸部過伸-加速損傷(Extension-acceleration injury)所致的椎間盤損傷最為嚴重。一般認為急性頸椎間盤突出症是在椎間盤發生一定程度退行性變的基礎上,受到一定外力作用發生的,但亦可見於原無明顯退變的椎間盤。

1、年齡因素:隨著年齡的增長,人體各部件的磨損也日益增加,頸椎同樣會產生各種退行性變化,而椎間盤的退行性變化是頸椎病發生髮展中最關鍵原因。

2、慢性勞損:是指各種超過正常範圍的過度活動帶來的損傷,如不良的睡眠、枕頭的高度不當或墊的部位不妥,反覆落枕者患病率也較高。另外,工作姿勢不當,尤其是長期低頭工作者頸椎病發病率特高。再者,有些不適當的體育鍛鍊也會增加發病率,如不得法的倒立、翻筋斗等。

3、外傷:在頸椎退變、失穩的基礎上,頭頸部的外傷更易誘發頸椎病的產生與復發。

4、咽喉部炎症:當咽喉部或頸部有急性或慢性炎症時.因周圍組織的炎性水腫,很容易誘發頸椎病症狀出現或使病情加重。

5、發育性椎管狹窄:椎管狹窄者更易於發生頸椎病,而且預後也相對較差。

6、頸椎的先天性畸形:各種先天性畸形,如先天性椎體融合、顱底凹陷等情況都易於誘導頸椎病的發生。

7、代謝因素:由於各種原因所造成人體代謝失常者,特別是鈣、磷代謝和激素代謝失調者,容易產生頸椎病。

8、精神因素:從臨床實踐中發現,情緒不好往往使頸椎病加重,而頸椎病加重或發作時,病人的情緒往往更不好,很容易激動和發脾氣,頸椎病的症狀也更為嚴重。

高危人群

頸椎間盤突出臨床多見於20-40歲的青壯年,約占患者人數的80%。從事職業:長期保持固定姿勢的人群,如辦公室職員、電腦操作員、會計、打字員、教師、司機、銀行職員、手術室護士、交通警察、刺繡女工、長期觀看顯微鏡者、油漆工、電工、刻字工、汽車或機械修理工等。

性別:頸椎間盤突出男性明顯多於女性,農村多於城市。女性多發於孕產後,往往是突然發生的腰痛異常劇烈,活動有障礙。長期工作或居住在潮濕及寒冷環境中的人較易發生。

病理

椎間盤是人體各組織中最早和最易隨年齡發生退行性改變的組織,由於年齡的增長,髓核喪失一部分水分及其原有彈性。退變的頸椎間盤受輕微外傷即可引起椎間盤突出。頸椎過伸性損傷可使近側椎體向後移位,屈曲性損傷可使雙側小關節脫位,結果椎間盤後方張力增加,導致纖維環和後縱韌帶破裂,髓核突出。

創傷性頸椎間盤損傷最具特點的病理徵象是椎間盤軟骨板破裂,而有別於椎骨鉤突裂隙和椎間盤中央裂隙等頸椎間盤退行性改變徵象。頸椎間盤軟骨板裂口常呈線性裂縫,接近椎骨終板,並與之平行,同時常累及椎間盤周圍纖維環,靠近椎體邊緣,表現為“邊緣損傷”(Rim lesion)。軟骨板裂隙與纖維環板層結構裂隙相互延續,裂隙內常有出血,髓核可通過裂隙突出。

頸椎間盤損傷多發生於上三個頸椎間盤,急性創傷性頸椎間盤突出以頸3~4間隙多見,主要原因是:(1)頸椎過伸性損傷時切應力大,頸3~4間隙較下位頸椎更接近於著力點;(2)頸3~4小關節突關節面接近水平,更易於在損傷瞬間發生一過性前後移位,類似於彈性關節。

頸脊髓由於齒狀韌帶作用而較固定,當外力致椎間盤纖維環和後縱韌帶破裂,髓核突出易引起頸脊髓受壓。頸脊髓受壓後變細變軟,並可在早期形成空洞,脊髓損傷區域不大,但不少患者可因此表現出不同程度的癱瘓狀態。

頸脊神經根在椎間盤水平橫形進入椎間孔,頸椎後外側纖維環和後縱韌帶較薄弱,髓核易從該處突出,即使突出物很小也會引起神經根受壓。

臨床表現

根據頸椎間盤向椎管內突出的位置不同而有不同的臨床表現:

①側方突出型:由於頸脊神經根受到刺激或壓迫,表現為單側的根性症狀。輕者出現頸脊神經支配區(即患側上肢)的麻木感,重者可出現受累神經節段支配區的劇烈疼痛,如刀割樣或燒灼樣,同時伴有針刺樣或過電樣竄麻感,疼痛症狀可因咳嗽而加重。此外,尚有痛性斜頸、肌肉痙攣及頸部活動受限等表現,尚可出現上肢發沉、無力、握力減退、持物墜落等現象。體格檢查可發現被動活動頸部或從頭部向下作縱軸方向加壓時均可引起疼痛加重,受累神經節段有運動、感覺及反射的改變,神經支配區域相應肌力減退和肌肉萎縮等表現;

②旁中央突出型:有單側神經根及單側脊髓受壓的症狀。除有側方突出型的表現外,尚可出現不同程度的單側脊髓受壓的症狀,表現為病變水平以下同側肢體肌張力增加、肌力減弱、腱反射亢進、淺反射減弱,並出現病理反射,可出現觸覺及深感覺障礙;對側則以感覺障礙為主,即有溫度覺及痛覺障礙,而感覺障礙的分布多與病變水平不相符合,病變對側下肢的運動機能良好;

③中央突出型:此型無頸脊神經受累的症狀,表現為雙側脊髓受壓。早期症狀以感覺障礙為主或以運動障礙為主,晚期則表現為不同程度的上運動神經元或神經束損害的不全痙攣性癱瘓,如步態笨拙,活動不靈,走路不穩,常有胸、腰部束帶感,重者可臥床不起,甚至呼吸困難,大、小便失禁。檢查可見四肢肌張力增加,肌力減弱,腱反射亢進,淺反射減退或消失,病理反射陽性,髕陣攣及踝陣攣陽性。

檢查

X線檢查

頸椎間盤突出

頸椎間盤突出常規拍攝頸椎正位、側位及動力位X線平片。頸椎生理前凸減小或消失;受累椎間隙變窄,可有退行性改變。在年輕病例或急性外傷性突出者,其椎間隙可無異常發現,但在頸椎動力性側位片上可見受累節段不穩,並出現較為明顯的梯形變(假性半脫位)。

CT檢查

CT檢查對本病的診斷有一定幫助。近年來,不少學者主張採用脊髓造影+CT檢查(CTM)診斷頸椎間盤突出症,認為CTM對診斷側方型頸椎間盤突出的價值明顯大於MRI檢查;但也有人認為,高清晰度、高解析度的磁共振影像技術,將更有利於患者。

MRI檢查

MRI檢查對頸椎間盤突出症的診斷具有重要價值。其準確率明顯高於CT檢查和脊髓造影。在MRI片上可直接觀察到椎間盤向後突入椎管內,椎間盤突出成分與殘餘髓核的信號強度基本一致。在中央型頸椎間盤突出者,可見突出椎間盤明顯壓迫頸髓,使之局部變扁或出現凹陷,受壓部位的頸髓信號異常。在側方型頸椎間盤突出者,可見突出的椎間盤使頸髓側方受壓變形,信號強度改變,神經根部消失或向後移位。

預防

1.坐車時不要打瞌睡以免司機急剎車造成本病發生;

2.做體育運動時要保持正確的姿勢不要使頸部過伸;

診斷

頸椎間盤突出症的診斷主要依靠症狀、體徵和影像檢查(CT、MRI核磁共振等),特別是核磁共振在確診頸椎間盤突出方面具有重要意義。頸椎間盤突出可根據頸椎間盤病理改變的影像學特徵分為頸椎間盤變性、膨出、突出、脫出、游離等主要類型。人的頸椎由於特殊的應力關係往往出現多個節段的同時病變,這與腰椎間盤突出症略有不同。

診斷多無困難,診斷依據:

1、病史。頭頸部外傷史,即使是輕微的頸部扭傷。起病急,發病前無症狀,起病後出現頸脊髓或神經根受壓的症狀和體徵。

2、典型的影像學表現;

治療本病

以非手術療法為主,若出現脊髓壓迫症狀,則應儘早行手術治療。

非手術療法

治療

治療非手術療法為本病的基本療法,不僅適用於輕型病例,而且也是手術療法的術前準備與術後康復的保障。主要包括以下內容:

(1)頸椎牽引可採取坐位或臥位,用四頭帶(Glisson氏帶)牽引。在牽引過程中如有不良或不適反應,應暫停牽引。牽引療法主要適用於側方型頸椎間盤突出症。對中央型頸椎間盤突出症亦可選用,但在牽引過程中,如果錐體束症狀加重,應及早手術。此外,在牽引過程中,切忌使頭頸過度前屈,此種體位有可能會加重後突的髓核對脊髓前中央動脈的壓迫,使病情惡化。在牽引的全過程中,應密切觀察病情變化,並隨時調整力線和重量等。

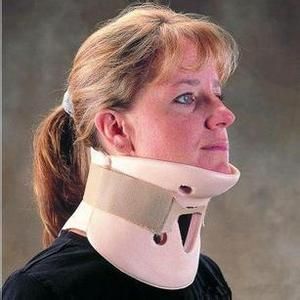

(2)圍頸保護用一般的簡易圍頸保護即可限制頸部過度活動,並能增加頸部的支撐作用和減輕椎間隙內的壓力。重症型而又需要起床活動者,可選用帶牽引的頸圍支具。對頸部牽引後症狀緩解及手術後恢復期的病例,亦需用頸圍保護,以有利於病情恢復。

(3)理療和按摩在常用的理療方法中,蠟療和醋離子透入法療效較好,對輕型病例可以選用。在選擇按摩療法時應注意,手法推拿雖對一部分病例有效,但如操作不當,或病理改變特殊,反而可能加重症狀,甚至引起癱瘓,因此,選用時一定要慎重。

(4)藥物治療可適當套用抗炎、鎮痛藥物,如雙氯芬酸(扶他林)、雙氯芬酸鈉/米索前列醇(奧濕克)等,對緩解病情有一定作用;此外,複方丹參製劑具有活血化淤作用,亦可服用,對症狀明顯者,可選擇靜脈滴注方式,較之口服更為有效。

手術療法

對反覆發作,經非手術治療無效,或是出現脊髓壓迫症狀者,應及早行手術治療。手術方式包括傳統的前路減壓固定融合,或前路突出髓核摘除、人工頸椎間盤置換術,最近又出現了微創經皮內鏡技術下的突出髓核摘除術等新技術。目前仍以頸前路減壓、摘除突出椎間盤及椎體間植骨融合術為主。對合併有椎管狹窄的病例,再行頸後路椎管擴大減壓術。

護理方法

(1) 長期臥床的病人,應注意有關臥床併發症的預防與觀察。經常用50%的紅花酒精按摩病人的骨突部位,如骶骨、尾骨、足跟處、內外踝等。按摩上、下肢肌肉,鼓勵病人主動加強各關節活動。非手術治療過程中注意疼痛部位,肢體麻木無力的變化。按時測量體溫、脈搏、呼吸、血壓。

(2) 正確指導病人的頭頸功能鍛鍊,堅持頸部的活動鍛鍊,方法為前、後、左、右活動及左、右鏇轉活動,指導病人兩手做捏橡皮球或毛巾的訓練,以及手指的各種動作。正確有效牽引,解除機械性壓迫。注意牽引時的姿勢、位置及牽引的重量,並及時發現牽引過程中的反應,如是否有頭暈、噁心、心悸等。由於病人頸部制動,就在減輕局部刺激。正確套用理療、按摩、藥物等綜合治療,以解除病痛。

(3) 讓病人了解頸椎病的有關知識,提高防病意識,增強治療信心,掌握康復的方法。觀察病人治療過程中經受心理情緒的變化,調節心理情緒,保持心理健康。