病因

胚胎性橫紋肌肉瘤是中胚層混合瘤中的一個亞型其來源各家意見不一。多數認為來源於中腎管中胚層組織,具有胚胎性未成熟性,故名胚胎性橫紋肌肉瘤。

發病機制

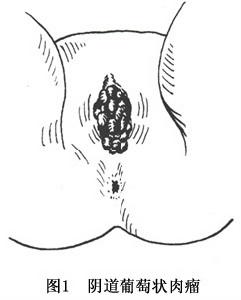

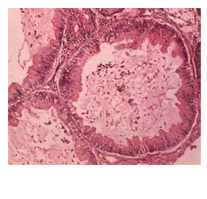

圖1

圖11.肉眼觀 胚胎性橫紋肌肉瘤似息肉樣、水腫狀半透明腫塊,形成串珠,如葡萄樣結構。肉瘤的類型頗多,而葡萄狀肉瘤多發生於陰道,從黏膜下開始呈葡萄樣生長(圖1)。

2.鏡下觀 陰道內葡萄狀肉瘤與陰道外葡萄狀肉瘤的肉眼觀與鏡下觀均甚相似大體標本均為多發性息肉樣結構。Hilgers報導27例陰道內、外葡萄狀肉瘤,均顯示胚胎性橫紋肌細胞的特徵。

典型病例具有未成熟腫瘤細胞的特點:①有完整上皮覆蓋;②上皮下有新生層;③未分化的圓形、梭形多形細胞;④中央有混合性間質瘤(主要見於中胚層混合瘤)。未成熟的圓形梭形或多形細胞由上皮下的細胞構成,胞質內有嗜酸性顆粒,邊緣不整齊,胞核濃染,核異質核大小不一,但巨核、畸形核不多見。

臨床表現

症狀

症狀胚胎性橫紋肌肉瘤多發生於陰道前壁有時不能確定病變的準確部位。腫瘤初期呈小乳頭狀突起,直徑2~3mm,或在陰道皺襞內呈小結節狀增生繼續發展成有蒂或無蒂的葡萄狀腫物,有時直徑大至3cm。腫瘤開始從上皮下生長,起於一個中心或多箇中心繼續增長擴大使陰道黏膜膨脹,形成空腔。葡萄狀組織突起後穿透陰道黏膜突向陰道,從而使陰道逐漸擴大,以至腫瘤充滿整個陰道而突出於陰道口外少數病例腫塊突出後覆蓋於外生殖器上。

主要症狀是陰道突出腫物及陰道出血有時在嬰兒洗澡或換尿布時偶爾發現有時患兒咳嗽哭鬧時由於腹壓增加而將腫物逐出於陰道外。在腫物出現時一般無疼痛如陰道前壁病灶繼續向盆腔器官浸潤則累及尿道、膀胱,而出現尿頻、尿瀦留、腎盂積水等症狀。腫瘤發展至晚期時,也與其他惡性腫瘤一樣,出現食欲不振、體重減輕噁心嘔吐、脫水、低熱等現象,最後常因惡病質、呼吸衰竭或尿毒症而死亡。如腫塊向上擴展至盆腔,則在盆腔內可觸及包塊,有時腹部增大伴腹水。如腫瘤轉移至淋巴結,常在兩側腹股溝觸及增大的淋巴結,或出現肺部轉移症狀

陰道胚胎性橫紋肌肉瘤以局部轉移為主,同時也經血行遠處轉移至肺,個別轉移至脊椎及顱頂骨。腫瘤的發生起始於陰道前壁,逐漸向鄰近器官或周圍組織浸潤尤其以尿道、膀胱後壁、膀胱陰道隔等處較多見膀胱陰道隔組織疏鬆,對腫瘤穿透無抵抗力。文獻報導15例屍檢結果半數患者腫瘤僅限於盆腔生長。Mayo醫院報導7例廣泛轉移死亡的患者,屍檢證實均有急性或慢性腎盂積水,其中遠處轉移至腹股溝淋巴結3例,肺轉移3例,骨轉移1例。腫瘤由陰道壁向後方轉移者不多見,因直腸陰道隔較堅實,對晚期腫瘤的浸潤有保護性屏障作用,即使直腸轉移者也不是由陰道壁直接侵犯所致,而是先侵及直腸陰道側窩,再達直腸,直腸轉移偶見。

併發症:

晚期發生遠處肺轉移、淋巴轉移致呼吸衰竭、尿毒症。

診斷

根據臨床表現及病理特徵一般不難診斷,但在臨床實踐中不易早期確診。當發現患兒陰道內有腫塊時往往腫塊已相當大,甚至已有破壞性浸潤或轉移。有時病理組織學檢查頗似良性,常易誤解為良性腫瘤。學者們認為在嗜酸性胞質中存在著縱橫交叉的條紋狀肌纖維是確診橫紋肌肉瘤的主要依據但在實踐中很難發現這種條紋狀結構,主要因為腫瘤細胞少而結構稀疏。電子顯微鏡檢查有助於證實條紋肌結構的出現,組織切片中未成熟細胞的存在對診斷更為重要。

鑑別診斷

須與陰道息肉樣腺癌、良性中腎管乳頭狀腺瘤、中腎管腺癌以及陰道血腫相鑑別

檢查

檢查

檢查實驗室檢查:

陰道器械檢查:青少年及小兒的生殖器尚未發育成熟,尤其小兒的內生殖器位於盆腔深部婦科檢查比較困難,一般常規行腹部和肛門檢查。對小兒進行肛查時,最好用小指伸入直腸。如病情需要,仍應行陰道檢查

1.陰道檢查的適應證 生殖器出血感染、疑有生殖器異物腫瘤外傷等為陰道檢查的絕對適應證,必須立即檢查,以免延誤診斷。先天性畸形、發育障礙、急腹症肛門直腸疾病、遺尿等為相對適應證,需與其他專科配合進行檢查。

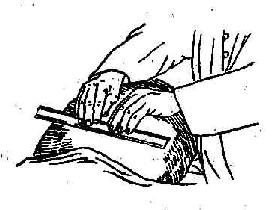

2.陰道檢查器械 檢查小兒的陰道及宮頸一般採用陰道窺鏡(vaginoscope),也可將就使用耳鼻喉鏡等根據處女膜孔的大小,選用相應直徑的陰道窺鏡。一般嬰兒用小號陰道窺鏡,較小兒童用中號,較大兒童用大號。此外,採取陰道上段分泌物時不宜套用棉簽以免取出時棉花可能自行脫落而遺留於陰道內最好用無菌玻璃吸管或塑膠導管代替

3.陰道檢查方法 進行陰道窺鏡檢查前,首先需徵得家屬的同意並取得合作。一般不用麻醉,但如病兒不能很好地配合以及處女膜孔過小,則可在全身麻醉下進行。取仰臥位,助手固定病兒的髖關節及膝關節,使兩腿屈曲、腹壁鬆弛緩慢置入陰道窺鏡操作必須輕柔,以免導致損傷而出血。必須注意的是兒童時期陰道未成熟,容量有限相對短而狹,穹隆尚未形成兒童期早期時陰道長度平均僅4.5~5.5cm,陰道壁薄,容易損傷;兒童期晚期時,陰道長度平均為7.5cm。小兒宮頸扁平,似紐扣狀突起,直至月經初潮時,宮頸形狀才如成人的形狀。

其它輔助檢查:

組織病理學檢查。

治療

治療

治療近30年來,陰道胚胎性橫紋肌肉瘤的治療有了很大改革,從而使療效大大提高。在20世紀70年代初多數學者認為高度惡性葡萄狀肉瘤(胚胎性橫紋肌肉瘤)最好的治療方法是迅速、及時地根治性切除。術前必須經組織學確診,術後3~4周輔助放療或化療。

1.手術治療 應強調初次手術的準確性及徹底性儘可能避免或減少復發手術範圍根據病情決定如下:

(1)子宮陰道聯合切除:適用於病變局限於陰道、宮頸者。

(2)子宮陰道聯合切除及膀胱切除:適用於病變以及膀胱後壁或膀胱。

(3)子宮、陰道膀胱切除及盆腔淋巴清掃:適用於病變已侵及一側或兩側腹股溝淋巴結者。

(4)全盆腔內臟切除:適用於病變已轉移至整個盆腔者。在盆腔內臟切除術的同時,行雙側輸尿管乙狀結腸吻合術(ureterosigmoidostomy)或迴腸造口術(ileostomy)

除全盆腔內臟切除外一般根治性手術均保留一側或兩側卵巢,復發病例再次手術時則不宜保留卵巢。

這種廣泛性手術雖取得了一定療效,但手術併發症及手術死亡率均高。此後,美國橫紋肌肉瘤研究協作組(Intergroup Rhabdomyosarcoma Study Group,IRSG)對該病作了一系列研究:

Ⅰ期研究(1972~1978):自1975年後不再立即行子宮及陰道切除術,而是先作化療或化療加放療後再行子宮及陰道切除。

Ⅱ期研究(1978~1984):發現多柔比星(阿黴素)化療的療效顯著。

Ⅲ期研究(1984~1988):認為多柔比星(阿黴素)和順鉑聯合化療不但可使患者的生存率提高,且可減少手術並保留生育功能其生存率可達83.3%(20/24)因此,建議對兒童的陰道橫紋肌肉瘤可先行化療,再根據情況行保守性手術,必要時再考慮放療。

Ⅳ期研究(1991~1997):得出的結論是,化療方案VAC(長春新鹼放線菌素-D、環磷醯胺)、VAI(長春新鹼、放線菌素-D、異磷醯胺)、VAE[長春新鹼異磷醯胺、依託泊苷(足葉乙甙)]對局部或區域性橫紋肌肉瘤有同等效果,尤其對胚胎性肉瘤更為有效。

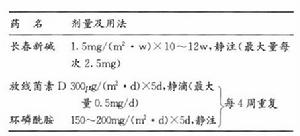

2.化學治療 以VAC化療方案為例:

對於復發性或難治性兒童橫紋肌肉瘤還可用環磷醯胺250mg/(m2·d)和拓撲替康0.75mg/(m2·d)各靜脈滴注30min,5天為一療程(Saylors2001)。

3.放射治療 放療的指征:子宮陰道聯合切除術後,加強根治性治療;首次切除的標本邊緣組織可見腫瘤細胞;病變已至晚期不能耐受手術或復發病例無法根治性切除者。以上病例均可行姑息性放射治療放療劑量依年齡、病變部位及範圍而定。

預後預防

青少年及小兒陰道肉瘤

青少年及小兒陰道肉瘤預後:

早期診斷是改善預後的重要因素。陰道葡萄狀肉瘤過去的預後極差自Scheckman等推薦盆腔根治性手術後預後明顯改善,有些患者根治術後輔以放療或化療可長期存活,5年生存率在10%~30%之間。Davos報導5年生存率為23%。Hilgers報導通過盆腔內臟切除局部淋巴結清掃、部分或全部陰道切除後,5年生存率可達50%。隨著新的化療藥物的出現,生存率已升至83.3%~90.7%。胚胎性橫紋肌肉瘤的惡性度很高,如不及早診治,一般3~6個月即死亡。

子宮陰道聯合切除術後,復發病灶常出現於陰道及尿道、膀胱、盆腔結締組織等處,也有在陰蒂復發者。盆腔內臟切除術後,在盆腔結締組織腹股溝淋巴結卵巢及肺等處均可能復發復發腫瘤的手術方法尚無一致意見。多以首次手術遺留的組織多少及復發部位而定。

預防:

為防止或減少復發,必須注意下列各項:

1.早期診斷。

2.一旦確診,根據浸潤範圍強調首次手術的徹底性。

3.切除標本的邊緣組織如發現腫瘤細胞,必須輔以放療。

4.做好隨訪