鄉鎮簡介

雹泉鎮

雹泉鎮雹泉有幾千年的歷史了,它有著美麗的傳說和深厚的文化底蘊。雹泉曾經是丘南縣址、著名的雹泉公社、是安丘縣最早的鎮之一,雹泉有輝煌的歷史;雹泉有聞名全縣的安丘二中,有很有名氣的雹泉醫院,其基礎設施完備,服務態度優良;另外雹泉還有豐富的石灰石,有尚莊水庫、共青團水庫、圈河水庫、珍珠泉、海眼井,有平原也有高山,可以說資源豐富;有英雄山、珍珠泉、老牛石等美麗風景和傳說,可以說雹泉環境優美。

雹泉鎮2002年,全鎮煙棉面積4400畝,瓜菜面積6500畝,其中大姜面積2000畝,年產大姜400萬公斤,西瓜1900畝,年產西瓜430萬公斤;林果面積1.9萬畝,其中,紅冠蜜桃1.4萬畝,年總產果品960萬公斤,收入1100萬元,“紅冠”牌蜜桃遠銷上海、廣州、大連、青島等各大城市,被省技術監督局確定為省級農業標準化示範項目。養殖業以畜牧養殖和淡水養殖為主,僅2002年就建成了14個畜牧養殖小區和4個淡水養殖小區,以西門塔爾、利木贊、皮埃蒙特肉牛、波爾山羊和黑水鯰魚、淡水白鯧為主要品種。全年黃牛出欄2000多頭,生豬出欄1.6萬頭,羊出欄4000隻,肉雞出欄46萬隻,實現養殖收入1600萬元。鎮村企業、民營經濟保持快速發展勢頭。充分發揮礦產資源豐富的優勢,全鎮已開發山頭30多個,礦產開發專業村達13個,專業戶300多戶,從業人員2300多人,有採石場120多處,石灰窯60多支,石子機40台,運輸車輛700部,礦產開發總收入2600萬元。限額企業宏順針織服裝有限責任公司,擁有固定資產1000萬元,職工2500人,年產晴綸針織套裝100萬套以上及各種款式的純棉T/C針織內衣及服裝,產品全部出口美國、日本、阿聯、台灣、香港等國家和地區,公司年完成產值770萬元,銷售收入589萬元,實現利稅63萬元。

地理資源

雹泉鎮

雹泉鎮雹泉傳說

雹泉殿

雹泉殿一天,這裡突然來了一個身背破口袋賣蕎麥種的老漢,他賣種子不要現錢,等秋後收成了再結帳。凡是莊戶人都知道:頭伏蕎麥、二伏蘿蔔、三伏白菜的說法,眼下正是初伏,是種蕎麥的好時機,於是莊戶人都賒了他的種子搶種蕎麥。轉眼秋天到了,家家戶戶都獲得了大豐收,人們吃著滑溜的蕎麥麵條打心眼裡感激賣蕎麥種的老漢,都準備好了錢等他來算種子錢,可直等到第二年也沒見著個人影。人們覺得過意不去,就主動把錢湊齊,據找了幾個信得過的人作代表去給那老漢送錢。可當時誰也沒問那老漢的詳細地址,有的說他是濰坊人,有的說他是安丘人,總之沒個準地方。沒法,他們就背上乾糧到濰坊、安丘一帶去打聽。可是幾個人找遍了濰坊、安丘各地,也沒找到賣蕎麥種的老人。這一天,幾個人來到安丘以南的雹泉鎮,在街上看到幾個老人在下棋,便上前打聽,並詳細講述了那賣種老人的大約年齡和相貌特徵。下棋人聽後說“這裡沒有這個人,不過你們說的這人倒和雹泉廟里的雹泉爺差不多,你們可到那裡去看看。”

幾個人一聽心中犯嘀咕,不過既然來啦,就去看看吧!來到廟內一看,不覺都愣住啦,這雹泉爺爺的神像真和賣蕎麥種的老人一模一樣。他們幾個人一合計,連忙趕回家跟大家言明此事,幾個上了年紀的老人說:“這是雹泉爺爺顯靈,搭救咱一方百姓啊!”於是在幾位老人的主持下,當地百姓捐款建起了雹泉寺,雹泉寺落成開光這天,也就是雹泉爺爺賣蕎麥種的日子(六月十三),主持人請了幾個戲班子,唱了三天大戲,從那以後,每年的六月十三日就成了雹泉寺廟會,也就是後來的高興廟會。

每年六月十三,趕會的人山人海,五行八作,三教九流,無奇不有,無所不全。那些大戶人家的姑娘太太們乘車的坐轎的,遠的近的,有的甚至從百里外前來趕會。

傳說清末,日照縣縣官何夢奎,不信這一套,他為了給老太爺祝壽,到高興廟來拉戲箱,他帶了衙役打手,不聽眾住持、和尚的勸阻,強行將戲箱裝上就走。眾和尚和鄉民忙跪到雹神爺像前燒紙禱告:求雹泉爺爺顯靈。

單說縣官乘轎回城,剛走到半路,忽然,從西北騰起一塊黑雲,轉眼飄至頭頂一聲霹靂,頓時滿天烏雲翻滾,狂風大作,暴風雨夾著冰雹直往轎門裡打,砸得縣官沒法,忙喝轎夫調轉轎頭。誰知他剛把轎夫調過來,天突然又轉了東南風,縣官慌啦,急忙命轎夫停轎避雨,誰知他們剛落下轎,天又颳起鏇風來。可憐把些個衙役轎夫打得頭破血流,縣官無奈只得率眾跪在地上求饒說:雹泉爺爺息怒,俺這就把戲箱送回去。當他們拉著戲箱往回送的時候,天逐漸放晴,到了高興廟連個雨星也沒有了。事情過後,心有餘悸的何夢奎為廟上送了一塊金匾,上書“如願以償”四個大字。

李左車

李左車像

李左車像雹泉泉畔建有膏潤廟,此廟始建西漢初年,為紀念西漢李左車而建。廟宇雄偉、壯觀,為古建築一絕。大廟的建築十分雄偉壯觀。據史書記載:廟中間是天壇,有石柱四根,亭頂有層層挑齒做成,共有二百六十四根,排列均勻,難以數清,四角有古柏四棵。後樓三間(即廟神之寢室),前有大殿三間,內有暖閣、諸神,前有翁仲二人站班大將。暖閣內東西兩邊有大神十名,高達三米,頭如斗,牆上畫有雹神出巡圖畫。大殿兩側有東西兩廂房,有主神十殿閻君,設有站班大神兩個,據說是“穎考叔”和“子都”,約有三米高。過廳前兩側有釧鼓二樓。西有禪堂幾間,內有道士;廳前有儀門一間,前有池,池上有吊橋,橋下池內有各色較大金魚,常年在池內游翔。再向前便是南閣子,高二丈有餘。閣內有雹神和娘娘十美女。牆上畫有李佐車在九里誘敵之像,門口九門九關,門外是珍珠池。日本前首相田中角榮一九七二年訪華時曾提及此廟,想來此廟再表懺悔,可惜此廟在文革中被毀,田中角榮終未實現自己的願望。

李左車,趙國名將李牧之孫(生卒年不詳),漢初南行唐(今河北省行唐縣)史家莊人,秦楚期間著名謀士、傑出的軍事謀略家。秦末之時,原先已經覆滅的六國紛紛展開復國運動。作為趙國名將之後,李左車盡心輔佐新立的趙王歇,為趙國立下赫赫戰功,被封為廣武君(今山西代縣西),在代王兼趙國大將軍陳餘的麾下效命。後來,劉邦與項羽交戰,李左車獻計設伏十面埋伏,逼項羽烏江自盡,為劉邦統一天下立下赫赫戰功。再後來,韓信被劉邦所殺,李左車受劉邦猜疑,為表白自己,李左車當庭辯解。未果,遂憤而自刎,以身殉國。李左車死後,漢高祖劉邦為表其忠烈,追封他為“陰靈侯”,建廟祭祀,並封其為“雹神”。

在民間(尤其是今河北、山東、河南一帶),李左車很有聲望,也流傳著許多傳說。清代著名小說家蒲松齡的《聊齋志異•雹神》中,就記述了李左車降冰雹於章丘,落滿溝渠而不傷莊稼的傳奇故事。

王公筠蒼,蒞任楚中。擬登龍虎山謁天師。及湖,甫登舟,即有一人駕小艇來,使舟中人為通。公見之,貌修偉。懷中出天師刺,曰:“聞騶從將臨,先遣負弩。”公訝其預知,益神之,誠意而往。天師治具相款。其服役者,衣冠須鬣,多不類常人。前使者亦侍其側。少間,向天師細語。天師謂公曰:“此先生同鄉,不之識耶?”公問之。曰:“此即世所傳雹神李左車也。”公愕然改容。天師曰:“適言奉旨雨雹,故告辭耳。”公問:“何處?”曰:“章丘。”公以接壤關切,離席乞免。天師曰:“此上帝玉敕,雹有額數,何能相徇?”公哀不已。天師垂思良久,乃顧而囑曰:“其多降山谷,勿傷禾稼可也。”又囑:“貴客在坐,文去勿武。”神出,至庭中,忽足下生煙,氤氳匝地。俄延逾刻,極力騰起,才高於庭樹;又起,高於樓閣。霹靂一聲,向北飛去,屋宇震動,筵器擺簸。公駭曰:“去乃作雷霆耶!”天師曰:“適戒之,所以遲遲;不然,平地一聲,便逝去矣。”公別歸,志其月日,遣人問章丘。是日果大雨雹,溝渠皆滿,而田中僅數枚焉。——蒲松齡《聊齋志異•雹神》位於山東安丘的李左車紀念館,建於紀念李左車的雹神廟原址。

據當地傳說,李左車死後被玉皇大帝封為“雹神”,無棣縣人民怕李左車發脾氣亂撒冰雹,於是尊稱他為“保全爺爺”,並且在無棣修建保全廟,還定於每年的農曆五月十七日舉行廟會,祈求“雹神”能夠保佑無棣風調雨順。據說,從此以後,“雹神”果然對此地呵護倍至,從不把冰雹撒向無棣。

珍珠泉

珍珠泉

珍珠泉雹泉水溫一年四季保持在17攝氏度,冬春季節水汽蒸騰,若煙若霧,飄飄渺渺,如虛如幻,似人間仙境,令人心曠神怡。該泉水經國家級地礦、水文專家認定:此泉水來源於沂蒙山系,經地下千米石灰岩、花崗岩等層層阻隔,沿途幾百里滲透至此。此泉水不受地表水影響,無污染,富含人體需要的多種微量元素,經省級部門鑑定安全達到礦泉水標準。當地老百姓祖祖輩輩飲用此水,很少有癌症發生,從古到今,出了許許多多百歲老人。此地八十多歲的老人都是紅光滿面,精神矍爍,步履穩健。人們稱此泉為“不老泉”、“長生泉”,此泉聞名,若干省份慕名而觀泉,遊客學年絡繹不絕,蘇東坡觀泉後欣然提筆為“神泉”。以雹泉為源頭的“神河”流域沿途泥澆灌的莊稼、水果、蔬菜無污染,品質優良,很受市場歡迎。尤其是當地的“紅冠”蜜桃,果質細膩、甘甜,品質極佳,遠銷東南亞、韓國、俄羅斯等。每年產銷量數十萬噸。

當今,雹泉更是生機勃勃,雹泉古鎮的領導班子、有識之士為雹泉的發展設計了一幅宏偉的藍圖。實力雄厚的宏順針織服裝有限公司在雹泉鎮黨委政府大力支持下投資千萬元成立雹神鄒氏水業有限公司,以神泉為水源的礦泉水產品銷往全國各地,受到廣大用戶高度評價。更有一個大手筆是宏順針織服裝有限公司開發的雹泉旅遊項目。本公司業主計畫投資三百萬元完善膏潤廟,再現百子廟,泰山行宮以及雲水庵、珍珠湖水上公園等旅遊景點。

雹泉,千百年來,在人們心中成為美的象徵。她無私、純正、甘甜。從古到今,是她養育了這裡的人們,她一生輝煌,也曾有過劫難。但她從沒間斷過對人們的奉獻。日日夜夜,年復一年,永遠奉獻著。

相關詩詞

詩詞鑑賞

詩詞鑑賞雹泉記憶

青巒矽樹凋赤霞,

峒峪古陶醉黛雲。

石怪豬群嗟過客,

泉靈珠吐盼時人。

將台不見山壽老,

海眼猶自羨池新。

朝賞流蘇花爛漫,

暮聞膏潤頌雹神。

民間藝術

剪紙藝術: 剪紙藝術

剪紙藝術剪紙是勞動人民自娛自樂的民間古老裝飾藝術之一。明清時代剪紙作為一種民間藝術在縣內即有流傳,並流傳範圍極廣,流傳時間久長,至今不衰。縣內民間剪紙題材廣泛,有的表現人們喜聞樂見的事物,有的表現人們對美好事物的嚮往。剪紙的種類很多,縣內廣為流傳的有窗花、頂花、門花、鏡子花、牆花、門帘花、衣服花、帽子花、鞋面花、襪底花、兜肚花、圍嘴(涎葛拉)花等等。窗花有大花、窗角花、壓條花等。圖案有花草、樹木、蜂、蝶、鳥、獸、人物及傳說中的神、聖、武人、吉祥物等。頂花有圍花(多為蝙蝠)、角花(多為雲彩頭)、邊花、月亮花等。

雹泉鎮民間剪紙之構思大都採用象徵或寓意的手法,極富想像力。如用“桃”象徵“長壽”,用“石榴”象徵“多子”,用“鴛鴦”象徵“愛情”等等。用諧音在剪紙中亦常見,如用“蓮花和鯉魚”表示“連年有餘”,用“喜鵲和梅花”表示“喜上眉梢”等等。剪紙在鎮內有著廣泛的民眾基礎,幾乎村村皆有善剪紙者,最為流行的圖樣有“老鼠上燈台”、“獅子滾繡球”、“鯉魚跳龍門”、“龍鳳呈祥”、“金雞報曉”、“娃娃樂”等等。隨著時代的前進,剪紙圖樣亦增添了充滿時代特色的豐富多彩的內容。

英雄山革命烈士陵園

英雄山革命烈士陵園

英雄山革命烈士陵園1946年11月5日,安丘戰役後,將150名革命烈士安葬在此,1947年春建成英雄山革命烈士陵園。該陵園占地面積5畝,埋葬著150名革命烈士的忠骨,陵園內蒼松翠柏掩映烈士墓。每年清明節,許多機關團體、企事業單位的幹部職工、學生抬著花圈來到這裡瞻仰烈士陵園,祭掃烈士陵墓,沉痛悼念死難先烈,已成為當地人民和青少年接受革命傳統教育和愛國主義教育的主要活動場所。

陵園內有著名烈士劉光榮的墳墓。劉光榮(1925-1946),山東省費縣方城鎮小義山埠村人,1942年參加費東縣大隊,1943年隨縣大隊升級到魯中軍區十一團一營一連當戰士,多次出色完成戰鬥任務。

1945年6月17日,劉光榮所在部隊攻打臨浯村偽軍據點,他冒著敵人的槍林彈雨,完成了爆破任務,戰鬥結束後,他光榮地加入了中國共產黨。同年9月,在攻打孟村、白沙埠、文祖鎮的戰鬥中,他勇猛頑強,多次爆破成功,為部隊開闢了前進道路,榮立大功。1946年1月,在攻打博山外圍四十畝地敵據點戰鬥中,他一人力戰6名敵人,斃敵4名,余者舉手投降。戰鬥結束後,他被評為戰鬥英雄,提升為七班班長。同年7月下旬,部隊攻打博山西坡地敵據點,他1人俘虜守敵1個排,被魯中軍區授予“孤膽英雄”稱號,全軍掀起向他學習的活動,並編了《劉光榮之歌》在全軍演唱(以後,此歌定為《安丘連連歌》)。

1946年11月5日,在攻打安丘城的戰鬥中,他率領爆破組連續爆破北門外的鐵絲網及城門,為部隊開闢了衝鋒道路。在攻打敵人核心工事—西北圍子的戰鬥中,攻城部隊遇到了敵人的頑強抵抗,在關鍵時刻,劉光榮抱起了一包炸藥,一步一步爬向西北圍子的牆腳下,迅速把炸藥包放好。就在炸藥包爆炸之際,一顆罪惡的子彈打中了他的頭部,壯烈犧牲。戰鬥結束後,他被魯中軍區追認為“爆破英雄”,他所在的七班被命名為“劉光榮班”,所在的一連被命名為“安丘連”。劉光榮犧牲時,年僅21歲。

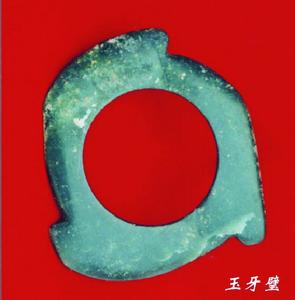

出土文物

龍山文化玉牙璧

龍山文化玉牙璧 陶背壺

陶背壺陶背壺為古代汲器。為背用之壺,背水之壺。相當於現代背式鋁製水壺(軍用水壺)。陶背壺是大汶口文化新出現的一種器物,為大汶口文化所獨有。它腹部有兩耳串繩,便於隨身攜帶,一側扁平,有利於攜帶穩定。早期陶背壺為圓唇,侈口,束頸,瘦長圓鼓腹,尖圜底或小平底;中期腹徑加大,平底,背部明顯扁平;晚期頸部加長,通體高瘦,器形越來越小,最後完全失去實用價值並逐步消失。