建設歷程

蘇州大學

蘇州大學2015年8月18日,中央全面深化改革領導小組第15次會議審議通過《統籌推進世界一流大學和一流學科建設總體方案》,決定統籌推進建設世界一流大學和一流學科。

2015年10月24日,國務院印發《統籌推進世界一流大學和一流學科建設總體方案》。

2017年1月24日,經國務院同意,教育部、財政部、國家發展和改革委員會聯合印發《統籌推進世界一流大學和一流學科建設實施辦法(暫行)》。

2017年9月21日,教育部、財政部、國家發展改革委聯合發布《關於公布世界一流大學和一流學科建設高校及建設學科名單的通知》,世界一流大學和一流學科建設高校及建設學科名單正式確認公布。

2017年12月底,北京大學、清華大學、復旦大學、上海交通大學、北京師範大學、中國農業大學、中國人民大學、南開大學等高校“雙一流”方案陸續公布。方案是各高校圍繞“雙一流”建設總體目標,旨在開啟中國特色、世界一流大學發展新征程的具體的“路線圖”與“任務書”。

2018年9月28日至29日,為深入學習貫徹全國教育大會精神,推進“雙一流”加快建設、特色建設、高質量建設,中國教育部在上海召開“雙一流”建設現場推進會。中國教育部黨組書記、部長陳寶生出席會議並講話。北京大學、中國人民大學、清華大學、哈爾濱工程大學、南京大學、浙江大學、雲南大學、蘭州大學、上海市、陝西省作了交流發言。中國財政部、國家發改委相關負責同志重點對中央兩部委加快“雙一流”建設的工作考慮做了說明。

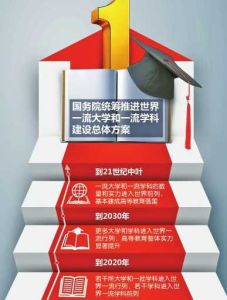

根據《總體方案》,到2020年,中國若干所大學和一批學科進入世界一流行列,若干學科進入世界一流學科前列;到2030年,更多的大學和學科進入世界一流行列,若干所大學進入世界一流大學前列,一批學科進入世界一流學科前列,高等教育整體實力顯著提升;到本世紀中葉,一流大學和一流學科的數量和實力進入世界前列,基本建成高等教育強國。

2019年1月7日,教育部與江蘇省人民政府聯合發布《關於共建南京大學等13所“雙一流”高校的意見》(教高〔2018〕9號),決定建立部省共建“雙一流”高校協作機制,共同推進蘇州大學等在蘇高校“雙一流”建設。

指導思想

高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,認真落實黨的十八大和十八屆二中、三中、四中全會精神,深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神,按照“四個全面”戰略布局和黨中央、國務院決策部署,堅持以中國特色、世界一流為核心,以立德樹人為根本,以支撐創新驅動發展戰略、服務經濟社會發展為導向,加快建成一批世界一流大學和一流學科,提升我國高等教育綜合實力和國際競爭力,為實現“兩個一百年”奮鬥目標和中華民族偉大復興的中國夢提供有力支撐。

堅持中國特色、世界一流,就是要全面貫徹黨的教育方針,堅持社會主義辦學方向,加強黨對高校的領導,紮根中國大地,遵循教育規律,創造性地傳承中華民族優秀傳統文化,積極探索中國特色的世界一流大學和一流學科建設之路,努力成為世界高等教育改革發展的參與者和推動者,培養中國特色社會主義事業建設者和接班人,更好地為社會主義現代化建設服務、為人民服務。

基本原則

為貫徹落實黨中央、國務院關於2017年穩中求進工作總基調要求,結合“雙一流”建設實際,經廣泛徵求意見,確定總的工作原則是穩中求進、繼承創新、改革發展。

穩中求進,即從建設基礎出發,平穩開局,平穩過渡,平穩推進,不搞全體發動、推倒重來;繼承創新,即充分考慮高等教育重點建設基礎,繼承好已有建設成效,同時創新建設管理模式,充分調動各方面的資源和力量,促進高等教育區域協調發展;改革發展,即以改革為動力,既要堅持競爭開放、動態調整,打破身份固化,強化績效激勵,又要強調改革引領、深化綜合改革,切實推動高校內涵式發展、提高質量。

建設目標

總體目標

雙一流

雙一流推動一批高水平大學和學科進入世界一流行列或前列,加快高等教育治理體系和治理能力現代化,提高高等學校人才培養、科學研究、社會服務和文化傳承創新水平,使之成為知識發現和科技創新的重要力量、先進思想和優秀文化的重要源泉、培養各類高素質優秀人才的重要基地,在支撐國家創新驅動發展戰略、服務經濟社會發展、弘揚中華優秀傳統文化、培育和踐行社會主義核心價值觀、促進高等教育內涵發展等方面發揮重大作用。

到2020年,若干所大學和一批學科進入世界一流行列,若干學科進入世界一流學科前列。

到2030年,更多的大學和學科進入世界一流行列,若干所大學進入世界一流大學前列,一批學科進入世界一流學科前列,高等教育整體實力顯著提升。

到21世紀中葉,一流大學和一流學科的數量和實力進入世界前列,基本建成高等教育強國。

具體任務

建設一流師資隊伍

深入實施人才強校戰略,強化高層次人才的支撐引領作用,加快培養和引進一批活躍在國際學術前沿、滿足國家重大戰略需求的一流科學家、學科領軍人物和創新團隊,聚集世界優秀人才。遵循教師成長發展規律,以中青年教師和創新團隊為重點,最佳化中青年教師成長發展、脫穎而出的制度環境,培育跨學科、跨領域的創新團隊,增強人才隊伍可持續發展能力。加強師德師風建設,培養和造就一支有理想信念、有道德情操、有紮實學識、有仁愛之心的優秀教師隊伍。

培養拔尖創新人才

堅持立德樹人,突出人才培養的核心地位,著力培養具有歷史使命感和社會責任心,富有創新精神和實踐能力的各類創新型、套用型、複合型優秀人才。加強創新創業教育,大力推進個性化培養,全面提升學生的綜合素質、國際視野、科學精神和創業意識、創造能力。合理提高高校畢業生創業比例,引導高校畢業生積極投身大眾創業、萬眾創新。完善質量保障體系,將學生成長成才作為出發點和落腳點,建立導向正確、科學有效、簡明清晰的評價體系,激勵學生刻苦學習、健康成長。

提升科學研究水平

以國家重大需求為導向,提升高水平科學研究能力,為經濟社會發展和國家戰略實施作出重要貢獻。堅持有所為有所不為,加強學科布局的頂層設計和戰略規劃,重點建設一批國內領先、國際一流的優勢學科和領域。提高基礎研究水平,爭做國際學術前沿並行者乃至領跑者。推動加強戰略性、全局性、前瞻性問題研究,著力提升解決重大問題能力和原始創新能力。大力推進科研組織模式創新,依託重點研究基地,圍繞重大科研項目,健全科研機制,開展協同創新,最佳化資源配置,提高科技創新能力。打造一批具有中國特色和世界影響的新型高校智庫,提高服務國家決策的能力。建立健全具有中國特色、中國風格、中國氣派的哲學社會科學學術評價和學術標準體系。營造濃厚的學術氛圍和寬鬆的創新環境,保護創新、寬容失敗,大力激發創新活力。

傳承創新優秀文化

加強大學文化建設,增強文化自覺和制度自信,形成推動社會進步、引領文明進程、各具特色的一流大學精神和大學文化。堅持用價值觀引領知識教育,把社會主義核心價值觀融入教育教學全過程,引導教師潛心教書育人、靜心治學,引導廣大青年學生勤學、修德、明辨、篤實,使社會主義核心價值觀成為基本遵循,形成優良的校風、教風、學風。加強對中華優秀傳統文化和社會主義核心價值觀的研究、宣傳,認真汲取中華優秀傳統文化的思想精華,做到揚棄繼承、轉化創新,並充分發揮其教化育人作用,推動社會主義先進文化建設。

著力推進成果轉化

深化產教融合,將一流大學和一流學科建設與推動經濟社會發展緊密結合,著力提高高校對產業轉型升級的貢獻率,努力成為催化產業技術變革、加速創新驅動的策源地。促進高校學科、人才、科研與產業互動,打通基礎研究、套用開發、成果轉移與產業化鏈條,推動健全市場導向、社會資本參與、多要素深度融合的成果套用轉化機制。強化科技與經濟、創新項目與現實生產力、創新成果與產業對接,推動重大科學創新、關鍵技術突破轉變為先進生產力,增強高校創新資源對經濟社會發展的驅動力。

改革任務

加強和改進黨對高校的領導

堅持和完善黨委領導下的校長負責制,建立健全黨委統一領導、黨政分工合作、協調運行的工作機制,不斷改革和完善高校體制機制。進一步加強和改進新形勢下高校宣傳思想工作,牢牢把握高校意識形態工作領導權,不斷堅定廣大師生中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信。全面推進高校黨的建設各項工作,著力擴大黨組織的覆蓋面,推進工作創新,有效發揮高校基層黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用。完善體現高校特點、符合學校實際的懲治和預防腐敗體系,嚴格執行黨風廉政建設責任制,切實把黨要管黨、從嚴治黨的要求落到實處。

完善內部治理結構

建立健全高校章程落實機制,加快形成以章程為統領的完善、規範、統一的制度體系。加強學術組織建設,健全以學術委員會為核心的學術管理體系與組織架構,充分發揮其在學科建設、學術評價、學術發展和學風建設等方面的重要作用。完善民主管理和監督機制,擴大有序參與,加強議事協商,充分發揮教職工代表大會、共青團、學生會等在民主決策機制中的作用,積極探索師生代表參與學校決策的機制。

實現關鍵環節突破

加快推進人才培養模式改革,推進科教協同育人,完善高水平科研支撐拔尖創新人才培養機制。加快推進人事制度改革,積極完善崗位設定、分類管理、考核評價、績效工資分配、合理流動等制度,加大對領軍人才傾斜支持力度。加快推進科研體制機制改革,在科研運行保障、經費籌措使用、績效評價、成果轉化、收益處置等方面大膽嘗試。加快建立資源募集機制,在爭取社會資源、擴大辦學力量、拓展資金渠道方面取得實質進展。

構建社會參與機制

堅持面向社會依法自主辦學,加快建立健全社會支持和監督學校發展的長效機制。建立健全理事會制度,制定理事會章程,著力增強理事會的代表性和權威性,健全與理事會成員之間的協商、合作機制,充分發揮理事會對學校改革發展的諮詢、協商、審議、監督等功能。加快完善與行業企業密切合作的模式,推進與科研院所、社會團體等資源共享,形成協調合作的有效機制。積極引入專門機構對學校的學科、專業、課程等水平和質量進行評估。

推進國際交流合作

加強與世界一流大學和學術機構的實質性合作,將國外優質教育資源有效融合到教學科研全過程,開展高水平人才聯合培養和科學聯合攻關。加強國際協同創新,積極參與或牽頭組織國際和區域性重大科學計畫和科學工程。營造良好的國際化教學科研環境,增強對外籍優秀教師和高水平留學生的吸引力。積極參與國際教育規則制定、國際教育教學評估和認證,切實提高我國高等教育的國際競爭力和話語權,樹立中國大學的良好品牌和形象。

支持措施

分級支持

“211”工程和“985”工程

“211”工程和“985”工程面向經濟社會發展需要,立足高等教育發展現狀,對世界一流大學和一流學科建設加強總體規劃,鼓勵和支持不同類型的高水平大學和學科差別化發展,加快進入世界一流行列或前列。每五年一個周期,2016年開始新一輪建設。

高校要根據自身實際,合理選擇一流大學和一流學科建設路徑,科學規劃、積極推進。擁有多個國內領先、國際前沿高水平學科的大學,要在多領域建設一流學科,形成一批相互支撐、協同發展的一流學科,全面提升綜合實力和國際競爭力,進入世界一流大學行列或前列。擁有若干處於國內前列、在國際同類院校中居於優勢地位的高水平學科的大學,要圍繞主幹學科,強化辦學特色,建設若干一流學科,擴大國際影響力,帶動學校進入世界同類高校前列。擁有某一高水平學科的大學,要突出學科優勢,提升學科水平,進入該學科領域世界一流行列或前列。

中央財政將中央高校開展世界一流大學和一流學科建設納入中央高校預算撥款制度中統籌考慮,並通過相關專項資金給予引導支持;鼓勵相關地方政府通過多種方式,對中央高校給予資金、政策、資源支持。地方高校開展世界一流大學和一流學科建設,由各地結合實際推進,所需資金由地方財政統籌安排,中央財政通過支持地方高校發展的相關資金給予引導支持。中央基本建設投資對世界一流大學和一流學科建設相關基礎設施給予支持。

動態支持

創新財政支持方式,更加突出績效導向,形成激勵約束機制。資金分配更多考慮辦學質量特別是學科水平、辦學特色等因素,重點向辦學水平高、特色鮮明的學校傾斜,在公平競爭中體現扶優扶強扶特。完善管理方式,進一步增強高校財務自主權和統籌安排經費的能力,充分激發高校爭創一流、辦出特色的動力和活力。

建立健全績效評價機制,積極採用第三方評價,提高科學性和公信度。在相對穩定支持的基礎上,根據相關評估評價結果、資金使用管理等情況,動態調整支持力度,增強建設的有效性。對實施有力、進展良好、成效明顯的,適當加大支持力度;對實施不力、進展緩慢、缺乏實效的,適當減少支持力度。

合力支持

建設世界一流大學和一流學科是一項長期任務,需要各方共同努力,完善政府、社會、學校相結合的共建機制,形成多元化投入、合力支持的格局。

鼓勵有關部門和行業企業積極參與一流大學和一流學科建設。圍繞培養所需人才、解決重大瓶頸等問題,加強與有關高校合作,通過共建、聯合培養、科技合作攻關等方式支持一流大學和一流學科建設。

按照平穩有序、逐步推進原則,合理調整高校學費標準,進一步健全成本分擔機制。高校要不斷拓寬籌資渠道,積極吸引社會捐贈,擴大社會合作,健全社會支持長效機制,多渠道匯聚資源,增強自我發展能力。

資金支持

雙一流

雙一流2019年1月7日,根據《意見》內容,教育部將對共建的“雙一流”建設高校給予引導專項資金支持;重點支持學校深化研究生教育綜合改革,進一步提高培養質量,支持學校穩步擴大研究生招生規模,主要用於支持建設一流學科及其支撐學科招生,並對推免生名額給予統籌支持;支持將學校的發展建設納入國家層面發展規劃,在申報重大科研平台、高層次人才計畫項目等方面,適用教育部直屬高校同類標準;支持學校深化體制機制改革,在科研體制、人事制度、薪酬體系、人才培養模式和研究生教育綜合改革等方面積極開展探索,實現關鍵環節突破,為全國深化高等教育領域體制機制改革提供先進經驗。江蘇省也將加大對學校的政策支持和資金支持力度,加快推進高等教育領域“放管服”改革,擴大高校辦學自主權;支持學校圍繞主幹學科,強化辦學特色,建設一流學科,擴大國際影響力,帶動學校整體發展。

組織實施

加強組織管理

國家教育體制改革領導小組負責頂層設計、巨觀布局、統籌協調、經費投入等重要事項決策,重大問題及時報告國務院。教育部、財政部、發展改革委負責規劃部署、推進實施、監督管理等工作,日常工作由教育部承擔。

有序推進實施

要完善配套政策,根據本方案組織制定績效評價和資金管理等具體辦法。

要編制建設方案,深入研究學校的建設基礎、優勢特色、發展潛力等,科學編制發展規劃和建設方案,提出具體的建設目標、任務和周期,明確改革舉措、資源配置和資金籌集等安排。

要開展諮詢論證,組織相關專家,結合經濟社會發展需求和國家戰略需要,對學校建設方案的科學性、可行性進行諮詢論證,提出意見建議。

要強化跟蹤指導,對建設過程實施動態監測,及時發現建設中存在的問題,提出改進的意見建議。建立信息公開公示網路平台,接受社會公眾監督。

建設方案

方案通知

國務院關於印發統籌推進世界一流大學和一流學科建設總體方案的通知:國發〔2015〕64號,各省、自治區、直轄市人民政府,國務院各部委、各直屬機構:《統籌推進世界一流大學和一流學科建設總體方案》印發,請認真貫徹落實。國務院2015年10月24日(此件公開發布),現制定本方案。

分步實施

著眼於國家“兩個一百年”的戰略目標,統籌推進一流大學和一流學科建設將分三步走:

第一步到2020年,若干所大學和一批學科進入世界一流行列,若干學科進入世界一流學科前列;

第二步到2030年,更多的大學和學科進入世界一流行列,若干所大學進入世界一流前列,一批學科進入世界一流學科前列,高等教育整體實力顯著提升;

第三步到本世紀中葉,一流大學和一流學科的數量和實力進入世界前列,基本建成高等教育強國。

建設周期

“總體方案”確定每5年一個建設周期,2016年開始,與國家五年建設規劃同步實施。

建設世界一流大學和一流學科是一項長期戰略任務,任重道遠。因此,方案也較以往更為明確地提出了具體的改革任務、建設任務以及頂層設計、總體規劃、統籌實施,充分擴大高校自主權、加大第三方評價,鼓勵和支持高校特色辦學等建設機制。需要以更大的信心與勇氣、更為完善的設計統籌推進。

重點任務

“總體方案”圍繞“中國特色,世界一流”的核心要求,從建設、改革兩方面共安排了10項重點任務。

建設任務5項:

一是建設一流師資隊伍。強化高層次人才的支撐和引領作用,加快培養和引進一批一流科學家、學科領軍人物和創新團隊,培養造就一支優秀教師隊伍。

二是培養拔尖創新人才。突出人才培養的核心地位,著力培養具有國家使命感和社會責任心,富有創新精神和實踐能力的各類創新型、套用型、複合型的優秀人才。

三是提升科學研究水平。以國家重大需求為導向,提升高水平科學研究能力,著力提升解決重大問題和原始創新的能力,推進科研組織模式創新。打造具有中國特色和世界影響的新型高校智庫。

四是傳承創新優秀文化。加強大學文化建設,把社會主義核心價值觀融入教育教學全過程,發揮中華優秀傳統文化的教化育人作用。

五是著力推進成果轉化。深化產教融合,著力提高高校對產業轉型升級的貢獻率,推動重大科學創新、關鍵技術突破轉變為先進生產力,增強高校創新資源對經濟社會發展的驅動力。

改革任務5項:

一是加強和改進黨對高校的領導。堅持和完善黨委領導下的校長負責制,牢牢把握高校意識形態工作領導權,全面推進高校黨的建設各項工作。

二是完善內部治理結構。加快形成以章程為統領的完善、規範、統一的制度體系,加強學術組織建設,完善民主管理和監督。

三是實現關鍵環節突破。加快推進人事制度、人才培養模式、科研體制機制、資源募集機制等方面的改革。

四是構建社會參與機制。加快建立健全社會支持和監督學校發展的長效機制。建立健全理事會制度,加快完善與行業、企業密切合作模式。

五是推進國際交流合作。加強與世界一流大學和學術機構的實質性合作,加強國際協同創新,切實提高我國高等教育的國際競爭力和話語權。

入選名單

雙一流建設高校

| 東北大學 | 鄭州大學 | 雲南大學 | 西北農林科技大學 | 湖南大學 |

| 新疆大學 | - | - | - | - |

| 北京交通大學 | 北京工業大學 | 北京科技大學 | 北京化工大學 | 北京郵電大學 |

| 北京協和醫學院 | 北京中醫藥大學 | 首都師範大學 | 北京外國語大學 | 北京林業大學 |

| 外交學院 | 中國人民公安大學 | 對外經濟貿易大學 | 中央財經大學 | 中國傳媒大學 |

| 北京體育大學 | 中央音樂學院 | 中央美術學院 | 中央戲劇學院 | 天津工業大學 |

| 河北工業大學 | 天津醫科大學 | 中國政法大學 | 天津中醫藥大學 | 華北電力大學 |

| 太原理工大學 | 內蒙古大學 | 遼寧大學 | 大連海事大學 | 延邊大學 |

| 中國藥科大學 | 南京林業大學 | 南京農業大學 | 哈爾濱工程大學 | 東北師範大學 |

| 南京中醫藥大學 | 河海大學 | 南京信息工程大學 | 中國礦業大學 | 上海財經大學 |

| 南京郵電大學 | 蘇州大學 | 南京理工大學 | 江南大學 | 上海外國語大學 |

| 南京航空航天大學 | 上海大學 | 上海音樂學院 | 上海海洋大學 | 上海中醫藥大學 |

| 上海體育學院 | 華東理工大學 | 東北林業大學 | 東華大學 | 東北農業大學 |

| 南京師範大學 | 中國美術學院 | 安徽大學 | 合肥工業大學 | 福州大學 |

| 中國地質大學 | 武漢理工大學 | 華中農業大學 | 河南大學 | 南昌大學 |

| 廣州中醫藥大學 | 華南師範大學 | 海南大學 | 湖南師範大學 | 中南財經政法大學 |

| 成都理工大學 | 西南石油大學 | 廣西大學 | 暨南大學 | 西南交通大學 |

| 成都中醫藥大學 | 西南大學 | 西南財經大學 | 第二軍醫大學 | 第四軍醫大學 |

| 寧波大學 | 中國石油大學 | 中國科學院大學 | 四川農業大學 | 西北大學 |

| 陝西師範大學 | 西安電子科技大學 | 長安大學 | 貴州大學 | 石河子大學 |

| 寧夏大學 | 青海大學 | 西藏大學 | - | - |

(註:名單排序以中華人民共和國教育部檔案為準)

雙一流建設學科

| 北京大學 | 哲學、理論經濟學、套用經濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、心理學、中國語言文學、外國語言文學、考古學、中國史、世界史、數學、物理學、化學、地理學、地球物理學、地質學、生物學、生態學、統計學、力學、材料科學與工程、電子科學與技術、控制科學與工程、計算機科學與技術、環境科學與工程、軟體工程、基礎醫學、臨床醫學、口腔醫學、公共衛生與預防醫學、藥學、護理學、藝術學理論、現代語言學、語言學、機械及航空航天和製造工程、商業與管理、社會政策與管理 |

|---|---|

| 清華大學 | 法學、政治學、馬克思主義理論、數學、物理學、化學、生物學、力學、機械工程、儀器科學與技術、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、建築學、土木工程、水利工程、化學工程與技術、核科學與技術、環境科學與工程、生物醫學工程、城鄉規劃學、風景園林學、軟體工程、管理科學與工程、工商管理、公共管理、設計學、會計與金融、經濟學和計量經濟學、統計學與運籌學、現代語言學 |

| 中國人民大學 | 哲學、理論經濟學、套用經濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、新聞傳播學、中國史、統計學、工商管理、農林經濟管理、公共管理、圖書情報與檔案管理 |

| 北京交通大學 | 系統科學 |

|---|---|

| 北京工業大學 | 土木工程(自定) |

| 北京航空航天大學 | 力學、儀器科學與技術、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、航空宇航科學與技術、軟體工程 |

| 北京理工大學 | 材料科學與工程、控制科學與工程、兵器科學與技術 |

| 北京科技大學 | 科學技術史、材料科學與工程、冶金工程、礦業工程 |

| 北京化工大學 | 化學工程與技術(自定) |

| 北京郵電大學 | 信息與通信工程、計算機科學與技術 |

| 中國農業大學 | 生物學、農業工程、食品科學與工程、作物學、農業資源與環境、植物保護、畜牧學、獸醫學、草學 |

| 北京林業大學 | 風景園林學、林學 |

| 北京協和醫學院 | 生物學、生物醫學工程、臨床醫學、藥學 |

| 北京中醫藥大學 | 中醫學、中西醫結合、中藥學 |

| 北京師範大學 | 教育學、心理學、中國語言文學、中國史、數學、地理學、系統科學、生態學、環境科學與工程、戲劇與影視學、語言學 |

| 首都師範大學 | 數學 |

| 北京外國語大學 | 外國語言文學 |

| 中國傳媒大學 | 新聞傳播學、戲劇與影視學 |

| 中央財經大學 | 套用經濟學 |

| 對外經濟貿易大學 | 套用經濟學(自定) |

| 外交學院 | 政治學(自定) |

| 中國人民公安大學 | 公安學(自定) |

| 北京體育大學 | 體育學 |

| 中央音樂學院 | 音樂與舞蹈學 |

| 中國音樂學院 | 音樂與舞蹈學(自定) |

| 中央美術學院 | 美術學、設計學 |

| 中央戲劇學院 | 戲劇與影視學 |

| 中央民族大學 | 民族學 |

| 中國政法大學 | 法學 |

| 南開大學 | 世界史、數學、化學、統計學、材料科學與工程 |

| 天津大學 | 化學、材料科學與工程、化學工程與技術、管理科學與工程 |

| 天津工業大學 | 紡織科學與工程 |

| 天津醫科大學 | 臨床醫學(自定) |

| 天津中醫藥大學 | 中藥學 |

| 華北電力大學 | 電氣工程(自定) |

| 河北工業大學 | 電氣工程(自定) |

| 太原理工大學 | 化學工程與技術(自定) |

| 內蒙古大學 | 生物學(自定) |

| 遼寧大學 | 套用經濟學(自定) |

| 大連理工大學 | 化學、工程 |

| 東北大學 | 控制科學與工程 |

| 大連海事大學 | 交通運輸工程(自定) |

| 吉林大學 | 考古學、數學、物理學、化學、材料科學與工程 |

| 延邊大學 | 外國語言文學(自定) |

| 東北師範大學 | 馬克思主義理論、世界史、數學、化學、統計學、材料科學與工程 |

| 哈爾濱工業大學 | 力學、機械工程、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、土木工程、環境科學與工程 |

| 哈爾濱工程大學 | 船舶與海洋工程 |

| 東北農業大學 | 畜牧學(自定) |

| 東北林業大學 | 林業工程、林學 |

| 復旦大學 | 哲學、政治學、中國語言文學、中國史、數學、物理學、化學、生物學、生態學、材料科學與工程、環境科學與工程、基礎醫學、臨床醫學、中西醫結合、藥學、機械及航空航天和製造工程、現代語言學 |

| 同濟大學 | 建築學、土木工程、測繪科學與技術、環境科學與工程、城鄉規劃學、風景園林學、藝術與設計 |

| 上海交通大學 | 數學、化學、生物學、機械工程、材料科學與工程、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、土木工程、化學工程與技術、船舶與海洋工程、基礎醫學、臨床醫學、口腔醫學、藥學、電子電氣工程、商業與管理 |

| 華東理工大學 | 化學、材料科學與工程、化學工程與技術 |

| 東華大學 | 紡織科學與工程 |

| 上海海洋大學 | 水產 |

| 上海中醫藥大學 | 中醫學、中藥學 |

| 華東師範大學 | 教育學、生態學、統計學 |

| 上海外國語大學 | 外國語言文學 |

| 上海財經大學 | 統計學 |

| 上海體育學院 | 體育學 |

| 上海音樂學院 | 音樂與舞蹈學 |

| 上海大學 | 機械工程(自定) |

| 南京大學 | 哲學、中國語言文學、外國語言文學、物理學、化學、天文學、大氣科學、地質學、生物學、材料科學與工程、計算機科學與技術、化學工程與技術、礦業工程、環境科學與工程、圖書情報與檔案管理 |

| 蘇州大學 | 材料科學與工程(自定) |

| 東南大學 | 材料科學與工程、電子科學與技術、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、建築學、土木工程、交通運輸工程、生物醫學工程、風景園林學、藝術學理論 |

| 南京航空航天大學 | 力學 |

| 南京理工大學 | 兵器科學與技術 |

| 中國礦業大學 | 安全科學與工程、礦業工程 |

| 南京郵電大學 | 電子科學與技術 |

| 河海大學 | 水利工程、環境科學與工程 |

| 江南大學 | 輕工技術與工程、食品科學與工程 |

| 南京林業大學 | 林業工程 |

| 南京信息工程大學 | 大氣科學 |

| 南京農業大學 | 作物學、農業資源與環境 |

| 南京中醫藥大學 | 中藥學 |

| 中國藥科大學 | 中藥學 |

| 南京師範大學 | 地理學 |

| 浙江大學 | 化學、生物學、生態學、機械工程、光學工程、材料科學與工程、電氣工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、農業工程、環境科學與工程、軟體工程、園藝學、植物保護、基礎醫學、藥學、管理科學與工程、農林經濟管理 |

| 中國美術學院 | 美術學 |

| 安徽大學 | 材料科學與工程(自定) |

| 中國科學技術大學 | 數學、物理學、化學、天文學、地球物理學、生物學、科學技術史、材料科學與工程、計算機科學與技術、核科學與技術、安全科學與工程 |

| 合肥工業大學 | 管理科學與工程(自定) |

| 廈門大學 | 化學、海洋科學、生物學、生態學、統計學 |

| 福州大學 | 化學(自定) |

| 南昌大學 | 材料科學與工程 |

| 山東大學 | 數學、化學 |

| 中國海洋大學 | 海洋科學、水產 |

| 中國石油大學(華東) | 石油與天然氣工程、地質資源與地質工程 |

| 鄭州大學 | 臨床醫學(自定)、材料科學與工程(自定)、化學(自定) |

| 河南大學 | 生物學 |

| 武漢大學 | 理論經濟學、法學、馬克思主義理論、化學、地球物理學、生物學、測繪科學與技術、礦業工程、口腔醫學、圖書情報與檔案管理 |

| 華中科技大學 | 機械工程、光學工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、計算機科學與技術、基礎醫學、公共衛生與預防醫學 |

| 中國地質大學(武漢) | 地質學、地質資源與地質工程 |

| 武漢理工大學 | 材料科學與工程 |

| 華中農業大學 | 生物學、園藝學、畜牧學、獸醫學、農林經濟管理 |

| 華中師範大學 | 政治學、中國語言文學 |

| 中南財經政法大學 | 法學(自定) |

| 湖南大學 | 化學、機械工程 |

| 中南大學 | 數學、材料科學與工程、冶金工程、礦業工程 |

| 湖南師範大學 | 外國語言文學(自定) |

| 中山大學 | 哲學、數學、化學、生物學、生態學、材料科學與工程、電子科學與技術、基礎醫學、臨床醫學、藥學、工商管理 |

| 暨南大學 | 藥學(自定) |

| 華南理工大學 | 化學、材料科學與工程、輕工技術與工程、農學 |

| 廣州中醫藥大學 | 中醫學 |

| 華南師範大學 | 物理學 |

| 海南大學 | 作物學(自定) |

| 廣西大學 | 土木工程(自定) |

| 四川大學 | 數學、化學、材料科學與工程、基礎醫學、口腔醫學、護理學 |

| 重慶大學 | 機械工程(自定)、電氣工程(自定)、土木工程(自定) |

| 西南交通大學 | 交通運輸工程 |

|---|---|

| 電子科技大學 | 電子科學與技術、信息與通信工程 |

| 西南石油大學 | 石油與天然氣工程 |

| 成都理工大學 | 地質學 |

| 四川農業大學 | 作物學(自定) |

| 成都中醫藥大學 | 中藥學 |

| 西南大學 | 生物學 |

| 西南財經大學 | 套用經濟學(自定) |

| 貴州大學 | 植物保護(自定) |

| 雲南大學 | 民族學、生態學 |

| 西藏大學 | 生態學(自定) |

| 西北大學 | 地質學 |

| 西安交通大學 | 力學、機械工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、信息與通信工程、管理科學與工程、工商管理 |

| 西北工業大學 | 機械工程、材料科學與工程 |

| 西安電子科技大學 | 信息與通信工程、計算機科學與技術 |

| 長安大學 | 交通運輸工程(自定) |

| 西北農林科技大學 | 農學 |

| 陝西師範大學 | 中國語言文學(自定) |

| 蘭州大學 | 化學、大氣科學、生態學、草學 |

| 青海大學 | 生態學(自定) |

| 寧夏大學 | 化學工程與技術(自定) |

| 新疆大學 | 馬克思主義理論(自定)、化學(自定)、計算機科學與技術(自定) |

| 石河子大學 | 化學工程與技術(自定) |

| 中國礦業大學(北京) | 安全科學與工程、礦業工程 |

| 中國石油大學(北京) | 石油與天然氣工程、地質資源與地質工程 |

| 中國地質大學(北京) | 地質學、地質資源與地質工程 |

| 寧波大學 | 力學 |

| 中國科學院大學 | 化學、材料科學與工程 |

| 國防科技大學 | 信息與通信工程、計算機科學與技術、航空宇航科學與技術、軟體工程、管理科學與工程 |

| 第二軍醫大學 | 基礎醫學 |

| 第四軍醫大學 | 臨床醫學(自定) |

社會評價

建設“雙一流”,重在質量和特色。高校要堅持學科有選擇性的發展,關鍵要建設好與本校辦學定位和辦學特色相匹配的學科專業群,壓縮“平原”,多建“高峰”。學校要支持傳統優勢學科做大做強,也要大力促進學科的交叉融合,特別是建設好一批能夠支撐國家急需、產業轉型和區域發展的新興學科和交叉學科。(杜玉波,中國高等教育學會會長,教育部原副部長)“雙一流”建設高校名單和建設方案的正式公布,標誌著中國“雙一流”建設進入正式施工階段,也標誌著加快高等教育現代化、建設高等教育強國進入了新階段。“雙一流”建設體現了國家意志和國家責任,承擔“雙一流”建設任務的高校,使命光榮、責任重大。(瞿振元,國家教育諮詢委員會委員)

“雙一流”建設在遴選程式上繼續採用無須高校事先申報、不折騰高校的做法。同時,從“雙一流”建設高校的遴選結果來看,原“211”工程和原“985”工程的高校,都進入了“一流大學和一流學科”建設高校名單,這一結果肯定了以往高等教育重點建設已取得的成效,也是開展“雙一流”建設的重要基礎。(黃達人,第二屆國家教育諮詢委員會委員)