字源解說

隘是形聲兼會意字,《說文解字》中“隘”是“”的籀文。(fù 部分設備不可見)為形旁,䒣(rǎn)為聲旁。䒣也表意,表示狹窄。籀文作“隘”,以“益”為聲。現代漢語將“隘”作為規範字。

文字釋義

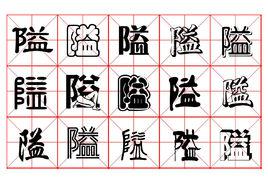

隘的書法

隘的書法(1)〖形〗狹窄;狹小

君子以為隘矣。――《禮記·禮器》。註:“狹陋也。”

相逢狹路間,道隘不容車。――《古詩十九首》

誕置之隘巷,牛間腓字之。――《詩經·大雅·生民》

引申指人氣量狹小

伯夷隘,柳下惠不恭。――《孟子·公孫丑上》

或言其太隘。――宋·司馬光《訓儉示康》

又如:狹隘(寬度小; [心胸、氣量、見識] 局限在一個小範圍內;不宏大)

(2)〖名〗 險要的地方

勍敵之人,隘而不列,天贊我也。——《左傳·僖公二十二年》杜預註:“言楚在險隘,不得陳列,天所以佐宋。”

一人守隘,萬夫莫向。——晉·左思《蜀都賦》

(3)〈文言義〉〖形〗窮困;窘迫

陳蔡之隘,於丘其幸乎!——《莊子·讓王》

生民則致貧隘,使民則綦勞苦。——《荀子·王霸》

引申為疲弱;委頓

隘乃禽也。——《左傳·襄公二十八年》(禽:通“擒”。)

(4)通“阨”(è)

❶ 〈文言義〉 〖動〗阻止

太子辭於齊王而歸,齊王隘之。——《戰國策·楚策二》鮑彪註:“隘猶阻。”吳師道補正:“隘,從阨音。”

雲隘東風藏不盡,吹艷生香萬壑。——宋·蔣捷《賀新郎·約友三月旦飲》

❷ 〈文言義〉 〖動〗隔絕

三國隘秦,周令其相之秦,以秦之輕也,留其行。——《戰國策·東周策》鮑彪註:“隘,謂隔絕之。”

❸ 〈文言義〉 〖動〗限制;控制

先王知其然,故塞民之羨,隘其利途。——《管子·國蓄》

引申為隱瞞

巢初授余,約不傳人,指江水為盟。余竊隘之,乃以傳蘄水人龐君安時。——宋·蘇軾《聖散子敘》

(釋義參考資料 )

古籍解釋

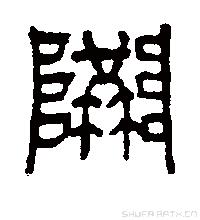

說文解字

《說文解字》“隘”作“”,籀文作“隘”

•原文

【卷十四】【部】 ài 烏懈切

陋也。從(fù),䒣(rǎn)聲。(yì),籀文嗌字。

隘,籒文從(fù)益。

•譯文

,狹隘,從,聲䒣。,是籀文嗌字。

隘,籀文字,從,聲益。

說文解字注

〖() 陋也〗

部曰:陋者,阸陜也。阸者,塞也;陜者,隘也。然則四字相為轉注。

〖 從,聲 〗

烏懈切。十六部。按此舉形聲包會意。如人之咽喉也。

〖,籒文嗌字 〗

此見口部隘下。各本譌作隘。今正。

〖 (隘) 篆文,從、益 〗

篆各本作籀。今正。,籀文也。隘,小篆也。先籒而後篆者、為其字之從兩也。

康熙字典

【戌集中】【阜部】 隘 ·康熙筆畫:18 ·部外筆畫:10

《唐韻》《集韻》《正韻》烏懈切《韻會》麼解切,音。《左傳·僖二十二年》古之為軍也,不以阻隘也。《戰國策》塞黽隘。

又《說文》也。《玉篇》急也,陝也。《詩·大雅》誕置之隘巷。《禮·禮器》君子以為隘矣。《戰國策》人之急也,若自在隘窘之中。《荀子·王霸篇》生民則致貧隘。

又《正韻》乙革切。與阨阸同。《戰國策》太子辭於齊王而歸,齊王隘之。《又》寡人之所以閉關不通使者,為中山之獨與燕趙為王,而寡人不與聞焉,是以隘之。《注》隘,亦不通也。讀作阨。

又葉於旣切,衣去聲。《謝莊·宋孝武帝文》芝蓋迫軨,上驤眷轡。萬肅其北,靈阿具其深隘。

又葉伊昔切,音益。《屈原·離騷》惟黨人之偸樂兮,路幽昧以險隘。豈余身之憚殃兮,恐皇輿之敗績。 《說文》籀作。《玉篇》本作阸。《集韻》或作阨。《篇海》一作。