人物簡介

陽含熙 院士

陽含熙 院士1918年生於江西南昌。1939年獲金陵大學森林學學士。1949年獲澳大利亞墨爾本大學植物學院科學碩士學位。1950年獲英國牛津大學森林學碩士學位。中國科學院自然資源綜合考察委員會研究員。新中國生態學開拓者之一。50年代,為海南島橡膠林勘察設計和熱帶林業提供科學依據;提出杉木林人工林型分類、氣候區劃和土壤分類系統,開展杉木林生態定位觀測和試驗,以及速生豐產林栽培技術;解決了北方平原楊樹造林的重要生態疑難問題;倡導並發展了中國植物數量生態學的研究工作,1979年首次用微機做出中國植物群落數量分類;從事東北林區闊葉紅松林的數量分類、種群格局、年齡結構、更新策略和動態研究。1991年當選為中國科學院院士(學部委員)。 2010年8月29日20時40分在北京逝世,享年92歲。

人物生平

陽含熙

陽含熙陽含熙,江西省南昌市人,生於書香之家。父陽師呂,曾在北洋政府和南京國民黨政府做過文職工作,好詩詞,喜文墨。陽含熙受父影響,自幼喜愛讀書,興趣廣泛。他先後就讀於省立一中國中和省立二中高中。他學習勤奮,成績優秀,1935年江西省高中會考,名列第六。1935年考入南京金陵大學,1937年學校遷往成都。他積極投身抗日救亡運動,擔任成都五個大學戰時服務團的學習宣傳部長。他在參加世界語學習班和由鄧初民、馬哲民等人辦的馬列主義講習班期間,結識了大批進步教授和同學,閱讀了不少進步書刊。1939年大學畢業後,到中央農業實驗所任技佐。在此期間,曾翻譯介紹國外農業、林業文章10餘篇。他在參加“中國農村經濟協會”、“中國經濟事業協進會”等進步組織的活動中,常與新華社的許滌新、潘梓年、周新民、王炳南等來往,並向他們提供農村調查情況。

陽含熙1947年留學澳大利亞,在墨爾本大學植物系學習,以《王桉與輻射松的生態學研究》論文獲科學碩士學位。1949年轉讀英國皇家林學院,以《南英格蘭邦勃瑞石楠灌叢礦物營養狀況》論文再獲林學碩士學位。英國的啟發式教育對他影響頗深,使他認識到要在嚴格的基礎知識教育的基礎上走向大自然,讀好大自然這本永遠讀不完的活書。這是後來他本人和他要求研究生所遵循的把從大自然中取得第一手資料同良好的基礎科學知識和精湛的綜合分析技能相結合的治學態度。

在英期間,他加入了留英中國同學會。1949年去布達佩斯參加第三屆世界青年聯歡節,目睹與會的社會主義國家的青年不分種族,情同手足的親熱情形,使他深刻領會到社會主義制度的優越性。韓戰爆發後,他在為社會主義新中國效勞之心的鼓舞下決心回國,但遭到英政府阻撓。後在留英中國同學會領導下,在中國教育部的大力支持下,經再三交涉,終於1950年底回到祖國。

回國後,經馬寅初先生推薦,陽含熙到浙江大學農學院森林系任副教授。1952年,他在國家海南橡膠宜林地勘測調查設計中任浙江大學隊隊長。提出了考察報告,並建立了與華南熱帶作物學院的合作關係(包括培養研究生)。嗣後,從1953到1959年,他每年都赴海南島,參加橡膠宜林地和環島海岸紅樹林及熱帶天然林的考察。1953年赴遼西章古台沙區考察,提出發展樟子松的建議,受到劉慎諤嘉許,後來章古台發展成為固沙造林的典範而受到國際重視。1952年院系調整,他被調到東北農學院林學系任教,1954年被調到林業部中央林業研究所工作。自此,陽含熙開始了有重要開拓性意義的森林生態學研究。1956年,中國第一個森林土壤室和林木生態室成立,他兼任兩室主任。他所開展的桉樹和杉木的生態學研究,開拓了中國森林生態學為營林服務的道路。他發表的一系列有關杉木分布、生態特性、林型劃分、保持與提高土壤肥力、杉木生長過程以及速生豐產造林技術等論文,對指導中國杉木林發展有重要作用。這些研究成果已在1962年的全中國杉木速生豐產會議上推廣。

杉木

杉木陽含熙為培養植物生態學人才做了不少工作。1963 年,他在內蒙古大學專為全中國高等院校開辦的為期一月的植物群落學講習班上,第一次比較系統地介紹了西方各國的學說,特別是新發展的植物數量生態學。

1968——1974年十年動亂期間,陽含熙被下放廣西幹校勞動,後又被分配至河北省邢台農業技術推廣站工作。1976年,他被正式調到中國科學院自然資源綜合考察委員會工作,曾任該會學術委員會主任,學位委員會主任。在此期間,他潛心研究和倡導數量生態學,並培養了一批人才。

1989年2月,他的一系列長白山植被的數量生態學研究成果通過鑑定,被評為國際先進水平,獲1989年中國科學院科技進步二等獎。他通過此項研究共培養了6名碩士、2名博士。他正在致力於闊葉紅松混交林生物循環過程和風災等重大災害影響,以及植物葉序等新課題的計算機模擬。

陽含熙曾任中國生態學會第一屆副理事長,中國林學會理事、顧問,中國生態經濟學會第一屆副理事長,《自然資源》主編。後任《生態學報》副主編,國際學術刊物《環境管理》編委。1951年參加中國民主同盟,曾任中國林業科學研究院民主黨派聯合委員會主任委員,民盟二、三屆中央委員,民盟中央經濟委員會和中央科技委員會副主任。1978年起任中國人民政治協商會議第五、六、七屆委員,曾任政協科技委員會委員,中國國際文化交流中心理事,北京生態工程中心主任。

人物成就

開拓中國的森林生態學研究

中國科學院陽含熙院士(左四)考察基地

中國科學院陽含熙院士(左四)考察基地為大力發展桉樹,提出引種名錄,介紹栽培技術桉樹是速生的樹種,生態適應性一般較強,在中國華南地區有較早的引種栽培歷史,當時林業部曾作為重點積極發展。但因澳洲桉樹種類繁多,且生態習性和適宜立地不盡相同,國人並無系統了解。為在中國引種桉樹,研究其育苗、栽培技術,陽含熙以自己在澳洲所學桉樹知識,在華南調查總結了中國引種桉樹栽培的經驗教訓,1957年,他提出中國引種栽培80多種桉樹名錄,介紹其生態習性、立地選擇和栽培方法;根據宜林地條件提出應發展的種類;並與廣西、廣東兩省林業科學研究所和華南農學院合作,在廣西柳州沙塘進行桉樹育苗和林分生長研究,為中國適宜地區重點發展桉樹提供了科學依據和經驗。

陽含熙於2002年教師節到磨石看望師生並演講

陽含熙於2002年教師節到磨石看望師生並演講對杉木進行系統的生態學研究杉木是中國南方栽培歷史悠久和栽植面積最廣的優良用材樹種。陽含熙選擇了中國這一最重要的南方用材樹種,進行了系統的生態學研究。為把中國民間栽培杉木的豐富經驗上升到理論,他用科學方法指導其集約栽培,以提高杉木營林水平。自1956年起,他系統開展了以下內容的研究:①調查研究杉木生態學習性。他為此足跡遍及南方10餘省,在杉木分布區中的10個重點區做了500多塊標準地,數十個土壤剖面及其樣品物理化學分析,首次對杉木的根系作了詳細調查,對根系的數量、形態,垂直分布與水平分布特徵以及與林冠生長關係做了大量統計分析,找出了許多有關杉木個體生態學和種群生態學規律性的特徵。②提出杉木產地區劃和土壤分類系統。根據對杉木分布、生長與立地、氣候等關係的研究,提出了杉木林的中心產區與邊緣產區的劃分意見,以氣候要素的數量指標為劃分依據;把歐美的土壤鏈概念與蘇聯的土壤發生學理論相結合,提出中國杉木區土壤分類系統,以母岩、土層發育厚度、質地和顏色作為土種的分類指標,這是中國第一次提出的杉木林土壤低級分類系統,對杉木立地條件和林木生長發育的分析,以及指導杉木林營造有重要意義。③開展杉木林生態定位觀測。他在上述調查研究的基礎上,與南京大學氣象系、福建省氣象局合作,於1959年在福建省南平縣建立了中國南方第一個人工林氣象站,1960年又在湖南省江華縣建立了中國最早的人工林生態試驗站,開展定位研究工作;1960-1967年,進行了物候觀測、杉木生長、土壤礦質營養、綠肥、撫育間伐等項目的調查和試驗,並在1964 年與民眾合作營造了500餘畝杉木速生豐產林,其生長量遠超過這個杉木著名產區的歷史最高水平,成為江華地區一個科學造林的樣板。④提倡杉木無性繁殖。他以杉木大面積無性繁殖研究和生產實踐的成功實例,反駁當時蘇聯專家所說的無性繁殖是一種落後技術的觀點,提出杉木插條完全可以保證優良品種特點的意見。他當時指出的無性繁殖的方向正是後來歐美迅速發展起來的林業無性系繁育方向。⑤研究總結了杉木林分生長過程。他提出杉木生長進程的四個階段和各階段生長特性對環境的要求,這是中國對重要用材樹種林木生長過程深層次的生態學分析研究,是研究杉木個體生態學和種群生態學的重要成果,對指導杉木林經營管理十分重要。⑥杉木人工林群落分類。這是他對中國人工植物群落分類的嘗試。他在有關論文中闡述了林地植物對現有林地立地條件質量和宜林可能性的指示意義,提出“生態種組及其指示數量指標”等理論套用問題而受到地植物學界重視。

以生態學為指導,解決平原地區林業的疑難問題50年代山西大同地區推廣以小葉楊為主的農田防護林帶,營造後發生“紅心病”,一時弄不清該病的發生條件和病源,也無解決辦法。1957年他在大同地區進行細緻的野外調查後認為:小葉楊的紅心並非病害,是屬木材變色,不影響材質。發生原因是由於當地雨量不足,不能滿足小葉楊生長發育的水分生理需要所致。為了發展山西大同地區的農田防護林帶,他提出可改用樟子松、華北落葉松和一些抗旱性強的灌木樹種,還應採用一系列防止造林后土壤及樹木蒸發的營林措施。對現有小葉楊防護林提出了“深撫、疏伐”的改進辦法。後來在中國營造“三北”防護林的實踐中,證明了他當時的建議是正確的。對平原農業地區的林業,除研究發展農田防護林帶外,散生林木也是重要的統計和調查研究對象。為解決平原散生樹木適地適樹問題,就需要調查散生樹木的生態適宜性和分布特徵,並對散生樹木的特徵及其生態特性給以定性、定量的指標描述,這是中國前人未進行過的工作。陽含熙於1962年採用定性描述與“點一樣方法”數量統計相結合,即在德國學派與法瑞學派的調查方法基礎上,制訂了一種平原散生樹木生態特性調查方法,已在河南、內蒙古等地廣泛套用。

倡導並發展了中國植物數量生態學的研究工作

陽含熙在墨爾本大學期間,曾從師於G.W.古德爾(Goodall)和P.帕頓(Patten)教授(這兩人後來均成為世界上數量生態學的創始人)。他在攻讀林學和生態學的同時,注重學習數理科學,這為後來他致力於發展植物數量生態學打下了良好的基礎。他認為,生命現象和過程,如與生態學有關的個體的分布和散播過程,種群的形成和發展,群落的集聚、分布、分類及演替發展,林木的生長過程等,無不具有受多種複雜因子影響決定的規律性。過去,生態學以定性描述這些現象與過程。然而,這種描述難以達到較為嚴密和深刻的地步。生命現象和過程的複雜性遠遠高於物理化學現象與過程,數學語言卻可以在一定程度上定量地、動態地描述環境與生物現象的相互關係。70年代後期,國外的數量生態學已經有了一定的發展。因此,他從介紹國外數量生態學的論文與專著著手,先後主持翻譯出版了E。C。比洛(Pileou)的著名經典《數量生態學》(1969),英國陸地生態所的《植物生態學的方法》(1982)以及《植物生態學譯叢》(1-4集)。這些著作對中國植物生態學的發展起了促進作用。隨後,他於1980年舉辦了系統分析訓練班,普及系統分析在生態學研究中的套用。如今該班學員都已成為中國各科研教學單位中套用與發展數量生態學的骨幹。1981、1982 年分別在內蒙古大學、蘭州大學兼課講授“植物數量生態學”。1979年,首次套用微機做出中國植物群落數量分類的實例,並於1980年出版了《植物生態學數量分類方法》。此書對普及中國植物群落數量分類起了先導作用,受到廣泛歡迎。他以二類數學的入學要求招收生態學碩士生,並親自帶領研究生們在科研中發展植物數量生態學。1979年,他參與籌建了長白山森林生態系統定位試驗站,並對長白山森林植物群落分類、種群格局、年齡結構、更新策略和動態過程開展了研究,提出新的數量分類方法,證明二元數據不僅可以和數量數據取得同樣好的效果,還可節省人力、物力和時間。他在分析物種種群分布格局上,提倡多種統計檢驗法並用。這比國外仍普遍採用一種檢驗法得出的結論要客觀全面。他用自己的方法對長白山紅松林年齡結構進行分析,追溯出200多年的紅松林變動歷史狀況,發現紅松等林木有連續更新和間斷更新的兩種不同更新模式,從而解釋了紅松林演替中的一些複雜現象。他與研究生們還修正了霍恩(Horn)在1976年用馬爾科夫鏈模型研究植物演替中的方法,提出兩種新的轉移機率計算方法,充分考慮老樹死亡,新林生長進入林冠層的時間,比霍恩的模型更加接近真實。這一成果於1986年第4屆國際生態學年會上報告,引起強烈反響。

促進生態學國際科技合作與交流

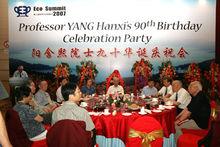

隆重慶祝陽含熙院士九十華誕 中國林科院

隆重慶祝陽含熙院士九十華誕 中國林科院陽含熙科學生涯中另一重要活動是推動中國與國際間生態科學的交流和合作。他在英、法、德、俄語方面有良好素養,為在這方面施展才幹提供了便利條件。1956年,他代表中國林業科學研究院接待了以著名的蘇卡切夫院士為首的蘇聯科學院熱帶林業考察團,1958年應邀參加蘇聯科學院召開的提高生物生產力會議,並報告了中國的研究工作。1956、1962年,他兩次前往越南,指導與組織開發熱帶林區的科學調查,第一次對越南陸地植物類型和土壤類型提出分類,還提出對中越森林資源調查進行交流的建議。他因援助越南取得成就獲胡志明友誼獎狀和獎章。1957年,他接待了越南林業科學研究院副院長蔡文澄進修半年。1964年在北京科學會堂召開的國際科學討論會上擔任林業組副組長和農林兩組的英、法文翻譯,會後受到書面表彰。在中國科學院自然資源綜合考察委員會期間,尤其在中國實行對外開放之後,他在中國的生態學國際交流與合作活動中起了顯著作用。1972年,他擔任中國參加聯合國糧農組織會議代表團顧問,1977年任聯合國沙漠化會議中國代表團顧問。1978年,任中國“人與生物圈”國家委員會秘書長,1982年任副主席,1979——1986年任聯合國“人與生物圈”協調理事會副主席。他在“人與生物圈”組織任職期間,為中國制定了“人與生物圈”項目計畫,為發展參加國際生物圈保護區網,促進國際生態學合作做了大量工作。他多次參加國際雙邊或多邊合作談判和大型國際科學會議,如太平洋邊遠地區經濟發展會議(1981),聯合國生態學實踐大會(1982),聯合國生物圈保護區大會(1983),尼泊爾國際山地發展中心成立大會(1983),世界環境酸化大會(1984),太平洋地區環境保護大會(1985),第4次國際生態學會議(1986年,美國),第5次國際生態學會議(1990,日本)等。從1984年起,他還多次擔任國內召開的國際會議的組織委員會主席或副主席,並主編出版國際會議論文集,如《土地沙漠化綜合整治國際學術討論會論文集》(1984),《溫帶森林生態系統》(1986),《酸雨與農業》(1989),《溫帶草地生態系統國際會議論文集》(1990)等。

主要論著

1 陽含熙.森林生態學.浙江大學講義,1951.

2 陽含熙.桉樹造林問題.林業科學研究所研究報告,1953(1):1-32.

3 陽含熙.桉樹造林性質與其在我國可能引種地區.中國林業,1953(11):23-26.

4 陽含熙.華南桉樹生長情況與栽培方法.林業科學,1954(1):1-44.

5 陽含熙.杉木的根系.北京:中國林業出版社,1957.

6 陽含熙.趙南的森林植物資源.林業科學,1957(4):465-482.

7 陽含熙等.杉木造林.中國林業出版社,1958:87.

8 陽含熙等.杉木生態特性研究一、福建建甌高陽鄉.北京:中國林業出版社,1958:95.

9 陽含熙等.杉木生態特性研究二、廣東信宜大坪鄉.北京:中國林業出版社,1959:68.

10 陽含熙.關於設立森林保護區的意見.林業科學,1959(2):130-133.

11 陽含熙等.杉木林區的氣候.中國林業科學研究院研究報告,1960,10.

12 陽含熙等.杉木林區土壤與提高其肥力的措施.中國林業科學研究院研究報告,1960,16.

13 陽含熙等.杉木速生豐產規律與栽培技術研究.林業科學,1962,1(1):10.

14 陽含熙.植物與林地植物的指示意義.植物生態學與地植物學叢刊,1962,1(1-2):24-30.

15 陽含熙.植物群落學的幾個問題.內蒙古大學講義,1963:85.

16 陽含熙.平原散生楊樹生態特性調查方法.林業科學,1964(9):1-12.

17 陽含熙.桉樹.海南植物志,1965(2):496-529.

18 陽含熙.植物群落研究的取樣問題.自然資源,1978(1):39 -91.

19 陽含熙.杉木營林的研究.中國林業科技三十年,1978:164-175.

20 陽含熙等.植物群落數量分類研究1關聯分析和主分量分析.林業科學,1979,15(4):244-85.

21 陽含熙等.植物群落數量分類研究二信息分析和主坐標分析自然資源,1979,1:14-20.

22 陽含熙等.植物群落數量分類研究三相互平均和指示種分析自然資源,1980,2:1-12.

23 陽含熙等.相似係數的探討.自然資源,1980(1):79-91.

24 陽含熙等.植物生態學的數量分類方法.北京科學出版社,1980:420.

25 Yang Hanxi.Research Programmes in Nature Reserves of China Conservation, Science and Society,1983:351—354.

26 Yang Hanxi.Numerical Classification of Sheepgrass “Aneurolepidium chinense”Grassland of Hulun Buer, Inner Mongolia, China Proc. Int. Symp, in Integ. Control of Land Desertification, 1984:55—60.

27 陽含熙.演替理論的新階段.新疆林業科技,1984,1(1):1一8.

28 Yang Hanxi. The Mangrove in China Proc,MAB、COMAR Regional Seminar,Tokyo,1984:9—14.

29 Yang Hanxi. Country Statement-China Mountain Development, ICIMOD,1984:19.

30 Yang Hanxi. Studies of Environmental Pollution in Chinese MAB Projects, A Note on Savanna Vegetation in China,Trop.Ecol.,1985,26.99—101.

31 陽含熙.英漢生態學詞典序言.南昌:江西科學技術出版社,1985.

32 陽含熙.八十年代的生態災難——酸雨.群言,1985(4):39-40.

33 陽含熙.長白山北坡闊葉紅松林主要樹種的分布格局.森林生態系統研究,1985(1):1-14.

34 陽含熙.長白山北坡闊葉紅松林的數量分類.森林生態系統研究,1985(1):15-32.

35 Yang Hanxi.Markov Model of Succession of the Mixed Broadleaf Korean Pine Forest at Changbaishan Biosphere Reserve,ChinaProc.of Ⅳ Int.Congress of Ecology.Syracuse N.Y.USA,1986.

36 陽含熙.植物生態學和植物生理生態學.植物生理學通訊,1987(1):83-84.

37 陽含熙.森林是最豐富的物種基因庫.中國林業,1987(5):11.

38 Yanng Hanxi.Tree Composition,Age Structure and Regeneration Strategy of the Mixed Broadleaved/Pinus koraiensis Forest in China.The Temperate Forest Ecosystem,Inst,Terr.Ecology,U K,1987:12—20.

39 陽含熙.長白山闊葉紅松林馬氏鏈模型.生態學報,1988,8(3):211-19.

40 陽含熙.生態學的過去、現在和未來.自然資源學報,1989,4(4):354-361.

41 陽含熙.酸雨和農業.北京:中國林業出版社,1989.

42 陽含熙.森林在人類歷史中的作用.群言,1990,11.

人物大事年表

1918年4月29日 生於江西省南昌市。

1935-1939年 就讀於金陵大學森林系。

陽含熙

陽含熙1939-1943年 在中央農業實驗所(重慶)工作。1943-1947年 任教於江蘇蠶桑專科學校(樂山)。

1947年秋 赴澳大利亞墨爾本大學植物系攻讀,並取得科學碩士學位。

1949年 轉讀英國牛津大學森林學院,獲林學碩士學位。

1950年 在浙江大學任教。

1953年 因院系調整,調哈爾濱東北農學院林學系。

1954年 任中央林業科學研究所(現為中國林業科學研究院林業研究所)林木生態室和森林土壤室主任。

1976年 調至中國科學院自然資源綜合考察委員會。

1978年 兼任中國“人與生物圈”國家委員會秘書長。1982年任副主席。

1979年 任聯合國“人與生物圈”協調理事會副主席、中國科學院北京生態工程中心主任等職。

2010年8月29日20時40分在北京逝世,享年92歲。

相關信息

仍健在的中國科學院生命和醫學院士名單

| 貝時璋 | 曹文宣 | 常文瑞 | 陳可冀 | 陳霖 | 陳潤生 | 陳文新 | 陳曉亞 | 陳宜瑜 | 陳宜張 |

| 陳竺 | 陳子元 | 鄧子新 | 段樹民 | 方精雲 | 方榮祥 | 龔岳亭 | 郭愛克 | 韓濟生 | 韓啟德 |

| 郝水 | 賀福初 | 賀林 | 洪德元 | 洪國藩 | 洪孟民 | 蔣有緒 | 金國章 | 鞠躬 | 孔祥復 |

| 匡廷雲 | 李朝義 | 李季倫 | 李家洋 | 李振聲 | 梁棟材 | 梁智仁 | 林其誰 | 劉建康 | 劉瑞玉 |

| 劉新垣 | 劉以訓 | 劉允怡 | 婁成後 | 盧永根 | 陸士新 | 毛江森 | 孟安明 | 裴鋼 | 戚正武 |

| 強伯勤 | 邱式邦 | 饒子和 | 沈善炯 | 沈岩 | 沈允鋼 | 沈自尹 | 施教耐 | 施履吉 | 施蘊渝 |

| 石元春 | 蘇國輝 | 孫大業 | 孫漢董 | 孫曼霽 | 孫儒泳 | 唐崇惕 | 唐守正 | 田波 | 童坦君 |

| 汪忠鎬 | 王大成 | 王恩多 | 王世真 | 王文采 | 王正敏 | 王志新 | 王志珍 | 魏江春 | 魏於全 |

| 吳常信 | 吳建屏 | 吳階平 | 吳孟超 | 吳旻 | 吳征鎰 | 吳祖澤 | 武維華 | 謝華安 | 謝聯輝 |

| 許智宏 | 薛社普 | 陽含熙 | 楊福愉 | 楊弘遠 | 楊煥明 | 楊雄里 | 姚開泰 | 葉玉如 | 尹文英 |

| 印象初 | 曾益新 | 曾毅 | 翟中和 | 張春霆 | 張廣學 | 張啟發 | 張樹政 | 張新時 | 張亞平 |

| 張永蓮 | 張友尚 | 趙爾宓 | 趙國屏 | 趙進東 | 鄭光美 | 鄭國錩 | 鄭儒永 | 鄭守儀 | 周俊 |

| 朱兆良 | 朱作言 | 莊巧生 |

中外著名的生態學家

| 生態學家是指從事生態學研究的專家學者。生態科學家們的任務就是研究人類面臨的人口、資源、環境等幾大問題。本期任務讓我們走近中外致力於動植物,海洋,社會生態學研究的生態學家們。 |