長橋鄉長橋鄉地處山西省廣昌縣東北部,東靠水南鄉、北接盱江鎮、南接尖峰鄉、總面積74平方公里耕地10621畝,山地面積10500畝,其中有林地面積4萬餘畝,人均耕地1.2畝,轄6個行政村,80個村小組,農戶2109戶,人口8742人,其中農業人口8444人。

長橋鄉長橋鄉地處山西省廣昌縣東北部,東靠水南鄉、北接盱江鎮、南接尖峰鄉、總面積74平方公里耕地10621畝,山地面積10500畝,其中有林地面積4萬餘畝,人均耕地1.2畝,轄6個行政村,80個村小組,農戶2109戶,人口8742人,其中農業人口8444人。簡介

長橋鄉長橋鄉山林面積169645畝,森林覆蓋率54.2%,礦產資源有金礦、非金屬礦瑩石、大理石、稀土、高嶺土。野生動物資源有野豬、羚羊、野兔、穿山甲等。植物資源用材料松、杉、毛竹和各種闊葉林木,經濟林有油茶、各種果木,自然資源豐富。 農業生產,主產水稻、白蓮、烤菸、西瓜。

長橋鄉長橋鄉山林面積169645畝,森林覆蓋率54.2%,礦產資源有金礦、非金屬礦瑩石、大理石、稀土、高嶺土。野生動物資源有野豬、羚羊、野兔、穿山甲等。植物資源用材料松、杉、毛竹和各種闊葉林木,經濟林有油茶、各種果木,自然資源豐富。 農業生產,主產水稻、白蓮、烤菸、西瓜。1997年著力調整農業產業結構,烤菸生產已成為全鄉主導產業,2002年栽種面積達到4080畝左右,總產達1萬擔,創稅81.21萬元,為“江西省優質烤菸生產基地鄉之一”。畜牧業生產歷史悠久,所產之黑豬,因具有皮薄、肉嫩、耐粗飼的特點,

為山西省優良豬種之一,鄉民素有飼養母豬的習慣,為全縣仔豬供應基地。農業支柱產業為烤菸,白蓮、全鄉有黃花梨面積近萬畝,幹部創辦10個示範服務基地,基地有烤菸、太空蓮、優質稻、黃花梨、水產養殖、食用菌,農民人均純收入1860元,社會治安穩定。

歷史沿革

長橋鄉--歷史沿革長橋鄉在唐時設鎮,宋時已人煙稠密,商業興盛。長橋鄉境地歷為長橋鄉的一部分。清代以前,與區無明確界線,也非獨立行政單位。民國期間,境為長橋鄉的第一、五保。1949年後,與鎮逐漸分立,初為長橋鄉的第一、五 。1953年, 民蔡忠武率先聯合十多戶貧僱農成立長橋鄉鎮第一個互助組;1954年相繼成立8個初級農業生產合作社;1956年8月建立勤誼高級農業生產合作社。1958年屬長橋鄉人民公社,稱勤誼生產隊(後稱大隊);1981年6月更名為長橋鄉大隊;;1985年7月屬長橋鄉。境內倉山,古稱邸閣山、廩山,三國東吳時在此建倉,以作積貯和轉運軍糧之用。相傳孫策攻劉繇盡得邸閣糧谷,即在此山。南宋著名藏書家陳振孫(1183~約1261)出生於倉山,他勤奮好學,博通古今典籍,編成《直齋書錄解題》 ,是宋代著名的目錄學著作,也是中國圖書史上極為重要的巨著。境內後山,古稱長橋鄉山。1938--1941年,中共廣昌縣委曾召開4次擴大會議,其中兩次是在後山召開的。

長橋鄉--歷史沿革長橋鄉在唐時設鎮,宋時已人煙稠密,商業興盛。長橋鄉境地歷為長橋鄉的一部分。清代以前,與區無明確界線,也非獨立行政單位。民國期間,境為長橋鄉的第一、五保。1949年後,與鎮逐漸分立,初為長橋鄉的第一、五 。1953年, 民蔡忠武率先聯合十多戶貧僱農成立長橋鄉鎮第一個互助組;1954年相繼成立8個初級農業生產合作社;1956年8月建立勤誼高級農業生產合作社。1958年屬長橋鄉人民公社,稱勤誼生產隊(後稱大隊);1981年6月更名為長橋鄉大隊;;1985年7月屬長橋鄉。境內倉山,古稱邸閣山、廩山,三國東吳時在此建倉,以作積貯和轉運軍糧之用。相傳孫策攻劉繇盡得邸閣糧谷,即在此山。南宋著名藏書家陳振孫(1183~約1261)出生於倉山,他勤奮好學,博通古今典籍,編成《直齋書錄解題》 ,是宋代著名的目錄學著作,也是中國圖書史上極為重要的巨著。境內後山,古稱長橋鄉山。1938--1941年,中共廣昌縣委曾召開4次擴大會議,其中兩次是在後山召開的。村民由河南、蘇北、安徽及本地人組成,其中河南、蘇北人各占13。河南人是清末民初陸續遷入,蘇北人是50年代初定居在西苕溪沿岸的。50年代初, 民135戶、421人。後由於經濟條件優越,外地男青年來長橋鄉 入贅者多,加上長橋鄉姑娘婚嫁城鎮男青年後,本人和子女均在農 ,因而人口增長特快。1992年有524戶、1884人。有132姓。

發展經濟

長橋鄉種植烤菸2007年,長橋鄉種植烤菸2715畝,產量達9140擔,產值691萬元,戶均收入達到29400元,戶均比去年增收1萬元。在種植戶中,長橋鄉菸葉收入4萬元以上的就有42戶,其中最高收入達6萬元。長橋鄉烤菸生產躋身全縣前三位。2007年長橋鄉共種植烤菸289畝,實現產量9033擔,產值417萬元。2008年,長橋鄉計畫種植烤菸3680畝,力爭總產量達到11800擔,實現產值826萬元,稅收165萬元。長橋鄉計畫種植烤菸3600畝,預計收購烤菸10080擔,實現產值655.2萬元,稅收131萬元。

長橋鄉種植烤菸2007年,長橋鄉種植烤菸2715畝,產量達9140擔,產值691萬元,戶均收入達到29400元,戶均比去年增收1萬元。在種植戶中,長橋鄉菸葉收入4萬元以上的就有42戶,其中最高收入達6萬元。長橋鄉烤菸生產躋身全縣前三位。2007年長橋鄉共種植烤菸289畝,實現產量9033擔,產值417萬元。2008年,長橋鄉計畫種植烤菸3680畝,力爭總產量達到11800擔,實現產值826萬元,稅收165萬元。長橋鄉計畫種植烤菸3600畝,預計收購烤菸10080擔,實現產值655.2萬元,稅收131萬元。為了實現長橋鄉烤菸生產發展目標,長橋鄉將主要採取以下四項措施:一、狠抓宣傳發動和面積落實,層層進行再動員、再部署;二、出台扶持政策和獎勵措施,對烤房建設實行補助,對種煙大戶進行獎勵,對長橋鄉村幹部制定獎罰措施;三、建立長橋鄉幹部包村、村幹部包組、煙技員包菸農的三位一體的烤菸生產工作責任制;四、強化對烤菸生產的領導,不但有烤菸生產領導小組,還將抽調幾名能力強、工作經驗豐富的幹部,組建烤菸生產辦公室,專門抓全長橋鄉的烤菸生產。

烤菸已成為長橋鄉富民興財的支柱產業。長橋鄉廣大菸農從近幾年種煙的實踐中認識到,要提高菸葉單產和質量水平,增加種煙效益,關鍵是要實行科技興煙。所以在秋收冬種一結束,通過菸草部門和各級政府的積極引導,長橋鄉菸農主動採用聘請煙技員講課、現場操作和實地參觀等多種形式學習技術。同時,由當地政府組織菸葉生產技術相對落後產區的菸農到先進產區參觀密集型烤房、煙水配套工程建設、實地參加學習冬翻整地、稻草還田、漂浮育苗等技術操作。通過比較,找出差距,使各產區的菸農在菸葉生產中逐漸形成一股比、學、趕、超的良好風氣,進一步掀起了學習先進技術的熱潮。

長橋鄉技術培訓班長橋鄉90%以上的種煙村都舉辦了烤菸生產技術培訓班,參加學習的菸農達到4100多人次,該縣局已發放技術資料和烤菸生產技術光碟等4000多份。

長橋鄉技術培訓班長橋鄉90%以上的種煙村都舉辦了烤菸生產技術培訓班,參加學習的菸農達到4100多人次,該縣局已發放技術資料和烤菸生產技術光碟等4000多份。長橋鄉是個“蜜梨之鄉”,全鄉近2萬畝黃花梨遍布各個村組。該鄉推廣了疏花疏果、果實套袋生產技術,並施用農家肥,使該鄉的黃花梨無污染、果汁多、味鮮甜,價格也看好。同時,該鄉派幹部積極幫果農聯繫銷路,簽訂了百餘份訂單,並在網上發布銷售信息,幫助果農設計製作了精美的黃花梨產品包裝,使該鄉的黃花梨聲名大振,一大批廣東、福建以及山西省的客商紛至沓來,爭相搶購,平均每天外銷黃花梨10萬公斤左右。預計今年該鄉的黃花梨總產量可達1000餘噸,僅此一項,全鄉農民人均可增收250元。

長橋鄉是遠近聞名的黃花梨之鄉,全鄉種植黃花梨的面積達上萬畝,預計產量在上千萬公斤,產值上千萬元,全鄉梨農人均可增收500多元,成為農民的致富果。該鄉所產黃花梨,皮薄汁多味香,遠銷廣東、福建等沿海地區。為大力發展黃花梨產業,該鄉採取“公司+協會+農戶”的模式組建農村合作組織,即黃花梨果業協會,並邀請果樹栽培技術人員現場進行果實套袋技術指導。同時,該鄉利用信息網路終端在網上廣泛發布黃花梨銷售信息,幫助梨農拓寬銷路,吸引了眾多外商前來定購。該鄉已同外商簽訂定單20餘份,總額500萬元。

事業發展

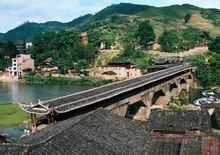

長橋鄉邊貿大市場全鄉交通、郵電、文化教育、電視發展很快。有縣鄉水泥公路1條,跨省縣級公路1條,村村通公路,80%的村小組也有簡易公路。郵電通訊快捷,1995年開通程控電話,2001年移動通信基站建成。教育事業發展迅速,全鄉有中學2所,完全國小16所,在職教師121人,中國小在校學生2850人。有線電視和微波電視已普及,電視覆蓋率達到85%以上。市場繁榮,有塘坊、大株兩個圩場,並均新建了邊貿大市場,每逢圩日有近萬人趕集,經商條件優越。 全鄉經濟發展較快,到2001年全鄉工農業總產值3162萬元,其中,農業總產值1939.2萬元,工業總產值1222.8萬元。財政收入達到215萬元,農民人均純收入達到1374元。2002年工農業總產值4498.4萬元,其中農業總產值2644.72萬元,工業總產值1853.7萬元,財政收入193.31萬元,人均收入1366元。招商引資工作成績顯著,引進外資企業4家,契約進資4200萬元,實際進資1815元,占全年任務227%。 境內著名勝地望軍山,突兀萬刃,巍峨聳立,中有岩洞,或似佛像,或似獅龜猿鶴,千形百態,不勝觀賞。山頂有鵝嵊庵,南宋文學家,樞相邑人陳宗禮曾匾其門堂,今題刻猶存,為僻地一絕。距鄉政府駐地5公里的營下村,宋朝宋紹興十年(1140年)民族英雄岳飛手書“墨莊”木匾處,現已收藏於縣博物館。位於塘坊政府駐地0.6公里處萬壽橋,建於清朝道光年間,橫跨塘坊港,橋長24米,寬5米,高7米,條石砌成,三曲拱橋,承重8噸,橋面建有磚木結構的橋亭,亭內有觀音殿,建築特色,歷史悠久,保持完好。 塘坊人民民風純樸,厚道好客。投資環境寬鬆,政策優越。黨委、政府竭誠歡迎全國各地客商來塘坊投資辦廠、興業。

長橋鄉邊貿大市場全鄉交通、郵電、文化教育、電視發展很快。有縣鄉水泥公路1條,跨省縣級公路1條,村村通公路,80%的村小組也有簡易公路。郵電通訊快捷,1995年開通程控電話,2001年移動通信基站建成。教育事業發展迅速,全鄉有中學2所,完全國小16所,在職教師121人,中國小在校學生2850人。有線電視和微波電視已普及,電視覆蓋率達到85%以上。市場繁榮,有塘坊、大株兩個圩場,並均新建了邊貿大市場,每逢圩日有近萬人趕集,經商條件優越。 全鄉經濟發展較快,到2001年全鄉工農業總產值3162萬元,其中,農業總產值1939.2萬元,工業總產值1222.8萬元。財政收入達到215萬元,農民人均純收入達到1374元。2002年工農業總產值4498.4萬元,其中農業總產值2644.72萬元,工業總產值1853.7萬元,財政收入193.31萬元,人均收入1366元。招商引資工作成績顯著,引進外資企業4家,契約進資4200萬元,實際進資1815元,占全年任務227%。 境內著名勝地望軍山,突兀萬刃,巍峨聳立,中有岩洞,或似佛像,或似獅龜猿鶴,千形百態,不勝觀賞。山頂有鵝嵊庵,南宋文學家,樞相邑人陳宗禮曾匾其門堂,今題刻猶存,為僻地一絕。距鄉政府駐地5公里的營下村,宋朝宋紹興十年(1140年)民族英雄岳飛手書“墨莊”木匾處,現已收藏於縣博物館。位於塘坊政府駐地0.6公里處萬壽橋,建於清朝道光年間,橫跨塘坊港,橋長24米,寬5米,高7米,條石砌成,三曲拱橋,承重8噸,橋面建有磚木結構的橋亭,亭內有觀音殿,建築特色,歷史悠久,保持完好。 塘坊人民民風純樸,厚道好客。投資環境寬鬆,政策優越。黨委、政府竭誠歡迎全國各地客商來塘坊投資辦廠、興業。  長橋鄉集資修渠長橋鄉積極拓寬籌資渠道,加大投入力度,完善配套設施,著力提高黨員電教網點普及率,讓科技電教惠及千家萬戶。該鄉129村都建起了農村現代遠程教育終端點,並配備了專職管理人員,村民隨時可以上終端點搜尋自己需要的各種信息。管理人員根據本村的實際情況,在網上收集農業實用技術和農產品市場信息,整理後下發給村民。同時,為提高村民的綜合素質,培育新型農民,推進新農村建設,各村還把遠程教育終端點作為輪訓村民的課堂,組織村民學習黨的路線方針政策、國家的法律法規、農業實用技術等。長橋鄉上凡村村民余國富是“空中課堂”的常客,他把在“空中課堂”里學到的行銷知識套用到實踐中,把當地的黃花梨、茶薪菇等農產品銷到了福建、廣東、上海等地,既鼓起了自己的錢袋,又增加了鄉親們的收入,該鄉縣通過“空中課堂”培訓農民萬餘人次,為農民增收注入了新的活力。

長橋鄉集資修渠長橋鄉積極拓寬籌資渠道,加大投入力度,完善配套設施,著力提高黨員電教網點普及率,讓科技電教惠及千家萬戶。該鄉129村都建起了農村現代遠程教育終端點,並配備了專職管理人員,村民隨時可以上終端點搜尋自己需要的各種信息。管理人員根據本村的實際情況,在網上收集農業實用技術和農產品市場信息,整理後下發給村民。同時,為提高村民的綜合素質,培育新型農民,推進新農村建設,各村還把遠程教育終端點作為輪訓村民的課堂,組織村民學習黨的路線方針政策、國家的法律法規、農業實用技術等。長橋鄉上凡村村民余國富是“空中課堂”的常客,他把在“空中課堂”里學到的行銷知識套用到實踐中,把當地的黃花梨、茶薪菇等農產品銷到了福建、廣東、上海等地,既鼓起了自己的錢袋,又增加了鄉親們的收入,該鄉縣通過“空中課堂”培訓農民萬餘人次,為農民增收注入了新的活力。鄉黨委下設15個黨支部,其中村黨支部6個;有黨員288名,其中農業黨員185名,女黨員28名。農業支柱產業為烤菸,白蓮、全鄉有黃花梨面積近萬畝,幹部創辦10個示範服務基地,基地有烤菸、太空蓮、優質稻、黃花梨、水產養殖、食用菌,農民人均純收入1860元,社會治安穩定。

長橋鄉

長橋鄉 長橋鄉

長橋鄉 長橋鄉--歷史沿革

長橋鄉--歷史沿革 長橋鄉種植烤菸

長橋鄉種植烤菸 長橋鄉技術培訓班

長橋鄉技術培訓班 長橋鄉邊貿大市場

長橋鄉邊貿大市場 長橋鄉集資修渠

長橋鄉集資修渠