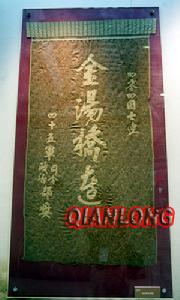

英雄金湯橋

金湯橋連

金湯橋連無愧突擊英雄

戰爭年代,七連以能征善戰揚名軍旅。和平時期,七連仍然是響噹噹的模範連隊。鐵打的營盤流水的兵,“金湯橋連”的傳人換了一茬又一茬,但“金湯橋連”的旗幟永遠沒有褪色。七連搶險救災的故事很多很多。在駐地附近有一口水塘,經常有人不小心掉進去。最為驚險的是曾有一輛公共汽車,不知怎么竟也扎進了水塘。當時已是初秋,天還下著小雨,涼風習習,時任連長的劉偉接到任務,立即率領七連戰士火速來到現場,來不及脫衣換裝,戰士們紛紛跳進水塘,從車窗里營救受傷的乘客。泥濘的塘底布滿了碎石片。不一會兒,就有不少戰士的腳被劃開了一道道傷口,血順著泥濘的塘水漂了上來,那種疼痛感就像是利刃剜心一樣。但為了營救那一個個鮮活的生命,七連官兵奮不顧身,連續奮戰幾個小時,沒有一個人上岸休息,直到乘客全部被營救完畢。順利完成業已部署的任務,只是七連對自己的基本要求。遇到突發情況能夠拉得出,頂得上,不鬆勁,這才是真正的王者之師。1998年6月,安陽遭到百年不遇的暴風襲擊。狂風肆虐,暴雨傾盆,碗口粗的大樹被連根拔起,不太牢固的房屋也被刮翻,整個城市一片狼藉,到處是樹枝樹葉和污水垃圾。由於電線、電話線等設施或被暴風颳斷,或被大樹壓倒,全市的通信陷入了癱瘓。風雨剛剛有所減弱,七連的官兵就接到上級命令,齊刷刷地來到**場集合。頂著風,冒著雨,跑步開拔到營區附近的勝利路。憑著堅實的臂膀和為人民服務的決心,戰士們用雙手清理整條街道,一米一米向前推進,積極協助地方恢復供電、供水和通信系統。不到兩天,幾千米長的勝利路就恢復回了原樣,這條路也成為大災之後率先在全市暢通的主幹道之一。即使身處異地,七連仍然沒有放鬆對自己的要求。2001年8月,部隊正在山東渤海灣駐訓,突然接到當地村民的求救。由於突降暴雨,流經村邊的一條河水位猛漲,河堤隨時都有被衝垮的危險,嚴重危及村民的生命和財產安全。險情就是命令,七連官兵火速趕到河邊,搬石頭,裝沙袋,加固河堤。眼看河堤難保,連長一聲令下,全連官兵跳進河中,用身體築起一道人牆,抵禦洪水對河堤的侵蝕。正是**著這種特別能突擊的連魂,七連和村民們扛過了最危險的時刻,終於保住了河堤。

愛心搭起團結橋

七連就是一個拳頭,一個緊緊握著的拳頭。拳頭的力度來源於五指的併攏,而七連的力度就來源於100多人的團結。團結是如何練出來的?七連的故事告訴我們,**的是官愛兵,兵敬官。宋善玉是七連一名普通的班長。2003年12月,他帶的新兵班中有個寧波籍的戰士,新戰士是家中的獨生子,家庭生活條件優越,自小嬌生慣養,入伍前喜歡溜冰、上網、打牌,養成了自由散漫的不良習氣,父母拿他沒有辦法,只好送到部隊,希望部隊這個大熔爐能把他煉成一塊好鋼。新戰士剛到七連,就哭著鬧著要回家,甚至威脅要跳樓自殘,情緒極不穩定。作為班長,宋善玉形影不離地陪著他,每天只休息4個小時,有時甚至徹夜不眠。在聊天中,宋善玉了解到新戰士喜歡打籃球和唱歌。為了增加相互之間的友誼,宋善玉托戰友外出買來《體育周刊》和《籃球》等雜誌,送給新戰士。周末,或是拉著他到**場上打球,或是到連隊的俱樂部唱歌。慢慢地,新戰士的情緒穩定下來了,不再鬧著回家了。過了一段時間,新戰士患了疥瘡,襠部、臂部和腰上長滿了小水泡,痛癢難忍。宋善玉到衛生隊取來硫磺藥膏,忍著刺鼻的氣味,冒著被傳染的危險,堅持每天給他擦身抹藥。新戰士感動地流下了眼淚,向班長立下了進步的誓言。班長愛戰士,戰士敬班長,一級愛一級,級級都出戰鬥力和凝聚力,正是**著這樣的優良傳統,七連全連100多人團結得就像一個人。“四特”連魂,把七連塑造成了一支來之能戰,戰之能勝的突擊英雄連,也成為了共和國為數不多的優秀連隊之一。半個多世紀的磨鍊,七連的足跡遍布大江南北,留下了眾多光輝的印記。戰爭年代,他們衝鋒在前,用血肉之軀開創了一個新世界。和平時期,他們是保護國家和人民的鋼鐵長城,並積極參與到駐地的社會經濟建設大潮中,先後參加了安彩集團廠區建設、紅旗渠搶險、洹河治理等重大項目工程。今天,面對世界軍事突飛猛進的發展變化,新世紀的“突擊英雄連”將迎來更加輝煌的明天。

吃苦是看家寶

七連所駐營地的附近有一所航校,校內的飛機場總是長出雜草。每到春天,雜草就像脫韁的野馬一樣,長勢擋也擋不住,割草成了一件非常麻煩的事。這時,航校的領導總是首先想到七連。那一望無垠的飛機場,除了飛行跑道,儘是雜草,密密匝匝,又粗又長。部隊又沒有割草機,只能採取手工**作,異常勞累。飛機場上布滿了各類信號燈。作為國家飛行員培訓基地,這裡時常有飛機起降,信號燈的作用非同小可,官兵們在割草時比自己在部隊擦拭槍械都要仔細。為了不影響飛機的正常起降,每次割草都是在凌晨開始,太陽東升後就收兵。部隊割草從沒有耽誤過一個飛行日,沒有影響過基地開展訓練課目。在機場割草雖然麻煩,但畢竟沒有時間和任務限制,官兵們並沒有感覺到特別的苦。現任指導員朱思斌告訴記者,2003年6月赴林州執行“抗非典,戰雙搶”任務,是他到七連後接受的最艱苦的任務。當時“非典”疫情肆虐,林州市十餘萬名在外打工人員無法返鄉,山區50多萬畝小麥亟待搶收。七連全體官兵奉命來到桂林鎮,在當地百姓的配合下投入了搶收戰鬥。臨行之前,師部下達命令,7天之內必須完成全部任務。七連實際投入戰鬥不足90人,而小麥面積多達120畝,且當地是丘陵山地,根本無法開展機械化收割。況且當時的氣溫在30℃以上,烈日之下,地表的溫度更高。任務重,時間緊,壓得全連幾乎喘不過氣,根本保證不了戰士們充足的休息。有一名剛入伍的湖南籍新兵,因為年齡小,戰士們就給他分配了一個扛旗的輕活。一天收工後歸隊,看著班長閆輝手上磨出的10多個血泡,想一想戰友們揮汗如雨的場景,他再也坐不住了。第二天一大早,小戰士也**起鐮刀,和戰友們一起走進麥田。平常拿槍的戰士割起麥子來也毫不含糊,班長閆輝就被大家送了一個綽號叫“聯合收割機”。勞累了一天,晚上終於可以好好休息一下了。熄燈之後,指導員開始例行查鋪,結果發現所有戰士都是側著身體睡覺。長時間彎著腰割麥子,導致背朝下平躺時,腰根本直不起來。當時還是排長的張偉如今回憶起搶收,不禁感嘆七連的吃苦精神:“特別能吃苦是我們的連魂,能吃苦就是我們的傳家寶。”當地的村民也把七連當成自己的親人。白天搶收割麥時,老百姓把水端到田間地頭,戰士們喝時感到水特別的涼,特別的解渴。原來,淳樸的村民在水裡全都放了冰塊。7天的任務,七連僅用了4天就全部完成了。當七連踏上歸程時,桂林鎮的鄉親們自發走上街頭,歡送他們心中的英雄。翌年,七連又來到林州,這次他們是參加訓練,老鄉們見到他們格外的親,紛紛把他們往家裡讓,甚至有一對剛結婚的小夫妻,非要把自己的新房騰出來作子弟兵的營房。林州老百姓用水很節儉,但只要是子弟兵的事,馬上就有人毫不猶豫地貢獻出自己家的水。滴水見真情,老百姓對子弟兵的深情厚誼不就凝結在這點點滴滴之中嗎?“吃了苦,可我們也嘗到了甜,在林州搶收後,我們和當地人民的魚水情更深了。”連長張偉自豪地總結了他們的吃苦之旅。