概述

葉挺獨立團

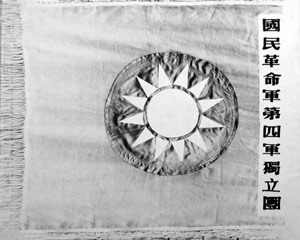

葉挺獨立團國民革命軍第四軍獨立團(通稱葉挺獨立團),1925年11月27日在肇慶成立,全團2000多人,是周恩來抽調黃埔軍校畢業生中的革命青年和共產黨員為骨幹組成的。名義上隸屬於國民革命軍第四軍,但實際上由中共廣東省委直接領導。

葉挺獨立團以共產黨員為骨幹,連以上的幹部全部是共產黨員,士兵中也有很多黨員和團員。葉挺擔任團長,是中國共產黨創建和領導的第一支正規部隊。擔任北伐先鋒,被譽為“鐵軍”。參加“八一”南昌起義,開創了中國共產黨獨立領導革命武裝鬥爭的新時期,為中國革命做出了不可磨滅的歷史貢獻。

成立背景

1923年實現了首次國共合作。第一次國共合作的形成,促成了革命武裝力量的建立。1924年11月,周恩來和廣東區委在取得孫中山同意之後,從軍校第一期畢業生中抽調部分黨團員作為骨幹,組成“建國陸海軍大元帥府鐵甲車隊”(孫中山逝世後,改名為“國民政府鐵甲車隊”),該鐵甲車隊便是葉挺獨立團官兵的主要來源之一。

1925年秋,廣東區委陳延年、周恩來等同志經過和國民黨中央委員會,國民政府負責人,黃埔軍校黨代表汪精衛,黃埔軍校校長蔣介石,國民革命軍第四軍軍長兼黃埔軍校副校長李濟深等人商議,決定在第四軍第十二師建立三十四團。調第四軍參謀處長葉挺同志為團長。財政來源由軍部、師部直接供給。葉挺獨立團的組建工作,實際上由時任廣東區委軍委書記並在黃埔軍校擔任政治部主任職務的周恩來具體負責安排。

1925年11月27日,值國民革命軍第四軍獨立旅擴編為第十二師時,葉挺獨立團在廣東省肇慶正式成立。始建時,番號為國民革命軍第四軍第十二師第三十四團。次年1月肅靖南路,“瓊崖底定”時,改番號為國民革命軍第四軍獨立團,全團官兵2100多人。葉挺獨立團番號屬國民黨第四軍,其財政來源、武器裝備由國民黨軍隊配給,但實質卻由廣東區委直接領導,是全國最早由中國共產黨建立和直接領導的正規軍隊。

沿革

該團原為國民革命軍第四軍第十二師第三十四團,1926年初,該師參與了進擊海南島的戰鬥並占領海南,此時廣州國民政府已經開始北伐,當時第四軍軍長為李濟深,李濟深命令第十二師儘快參加北伐,由於部隊集結及海南占領的後續事宜,因此要求先將葉挺的三十四團派往湖南,於是三十四團被改編成獨立團,還是由葉挺擔任團長。另外組建了新的第三十四團,由許志銳擔任團長。這樣十二師就有了四個團,這在實行三三制的國民革命軍中頗不尋常。

1927年1月,第四軍第十二師擴編為第四軍,張發奎被任命為第四軍上將軍長。新的第四軍下轄第十二師與第二十五師。原第四軍第十師被擴編為第十一軍,陳銘樞被任命為軍長,下轄第十師與第二十四師。第四軍留在廣州的十一師(師長陳濟棠)與十三師組成第八路軍,由李濟深任軍長。

新的第四軍中,黃琪翔為副軍長兼第十二師師長,該師下轄三十五、三十六團與許志銳剛調至武漢的三十四團。朱暉日任第二十五師師長,下轄第七十三、七十四、七十五團,七十三團由葉挺獨立團改編,另外兩個團由新部隊組建,至此葉挺獨立團歸建。

成就

葉挺獨立團

葉挺獨立團北伐戰爭時期,團長葉挺率領該團屢立戰功,獲得“鐵軍”美譽,沿用至今。1927年,該團參加南昌起義打響武裝反抗國民黨反動派的第一槍。

紅軍時期,葉挺獨立團不僅參加了井岡山會師和五次反圍剿,更有“強渡烏江”掩護軍委縱隊順利渡江,“飛奪瀘定橋”粉碎敵軍夾擊合圍紅軍的妄想,翻雪山、過草地為紅軍趟出一條生命之路,“奇襲臘子口”開闢北上抗日道路,被譽為“開路先鋒”。

抗日戰爭時期,葉挺獨立團與日軍激戰平型關,打破了“皇軍不可戰勝”的“神話”。

解放戰爭時期,葉挺獨立團南征北戰,參加四平保衛戰,南下海南島創造了“木船打兵艦”的奇蹟。新中國建國後的對越自衛反擊戰中,葉挺獨立團攻必克、守必固、戰必勝,九連被中央軍委授予“能攻善守英雄連”榮譽稱號。

作為一支備受重用的老紅軍部隊,從葉挺獨立團走出了共和國的3名元帥、1名大將、6名上將等176位將帥。

經歷

1926年7月,北伐軍分三路從廣東出師北伐。西路為北伐軍主力,擔任正面主攻,沿粵漢路進攻兩湖(湖南、湖北),矛頭直指吳佩孚的巢穴武漢,廣西李宗仁也入兩湖作戰;中路直插江西,任務是保障主攻方向側翼安全,並準備進攻江西的孫傳芳部隊;東路挺進敵人兵力空虛的閩、浙。葉挺獨立團擔任正面進攻的任務,在北伐戰爭中,英勇善戰,屢破強敵,取得了一次又一次的勝利。

安仁碌田攸縣長嶺

1926年5月1日,獨立團從廣東肇慶出發,途經廣州時,周恩來在葉家祠召開了獨立團連以上黨員幹部會議,告誡部隊要加強黨的領導,加強政治工作,要起先鋒模範作用,作戰要勇敢,有犧牲精神,最後,周恩來鼓勵他們“飲馬長江”、“武漢見面”。1926年5月間,獨立團首先由粵入湘為北伐前鋒,進入湖南汝城附近時,在共產黨組織的偵探隊和嚮導隊、狙擊隊的協助下,最先和謝文炳一部敵軍約千餘人發生戰鬥,乘夜冒雨進攻,迅速奪取汝城的西南高地,經過一夜激戰,將敵人擊潰,遂即占領汝城,旗開得勝。葉挺團長率隊經過渡頭司、資興到達永興縣城時,接到唐智生來電說:“吳佩孚派贛軍唐福山和謝文炳等殘部共約四個團,集結於攸縣長嶺之線,一部分進至碌田附近,企圖進犯安仁,我軍張團長兵力單薄,望速赴援”。6月2日,獨立團冒大暴雨兼程挺進到達安仁。3日下午,敵軍分兩路來犯,謝文炳部約兩千人進犯碌田,唐福山部約千餘人進犯黃茅鋪,來勢洶猛。獨立團葉挺團長即令周士第(共產黨員)參謀長指揮第二營和偵探隊增援碌田,吸引敵人兵力,自率主力增援右翼黃茅鋪。得到當地共產黨組織農民的積極協助,並作嚮導,4日拂曉,全線出擊,敵人紛紛向北潰退,獨立團乘勝追擊,奮勇作戰。葉挺獨立團緊躡敵後追趕到攸縣長嶺附近時,望見敵軍受攸縣長嶺敵陣守兵截擊,敵人互相廝殺,槍聲不絕。時已入黑,獨立團乘敵人混亂之際,向敵衝殺,一部分敵人向茶陵、蓮花贛邊東退,大部分向醴陵北退。6月5日,攻克攸縣,以一團之眾戰勝四倍之敵,樹立北伐勝利先聲,穩定了湖南戰局。在北伐戰爭中,葉挺獨立團首戰告捷,大大鼓舞了士氣和民心。

醴陵戰役

1926年6月5日,葉挺獨立團克攸縣時,廣州尚未誓師北伐,第四軍的部隊尚未全部進入湘境,獨立團想進行擊潰湘東之敵,但恐孤軍深入,故暫停向醴陵敗退之敵追擊前進,在攸縣占領有利地形,以掩護北伐軍後援部隊集中。6月17日,第四軍第十師和第十二師由粵出發,直到7月3日,先後經樂昌、九峰、郴縣到達攸縣,這時,醴陵工農民眾得悉北伐軍大部隊將至,在共產黨領導下,又暗中組織偵探隊、嚮導隊、運輸隊等前來協助北伐軍,並將醴陵的地形和敵情作詳細匯報。當時第四軍策定了醴陵作戰計畫,獨立團在左翼,經泗汾橋向醴陵攻擊前進。北伐軍決於7月10日拂曉開始向醴陵進攻。左翼葉挺獨立團得到共產黨組織的當地農民偵探隊、嚮導隊協助引路,以一部分在拂曉前從泗汾橋左側徒步渡河到北岸,側擊敵人,以主力沿攸縣通醴陵大道前進,在泗汾橋與敵軍謝文炳部約二千餘人相遇,反覆爭奪,戰鬥激烈,血戰到下午,敵勢瓦解向北潰退,葉挺獨立團攻占泗汾橋後乘勝追擊,經過了一天的戰鬥,敵軍不支,紛紛潰退,北伐軍於7月10日攻克醴陵城。醴陵既下,長沙屏障盡失。北伐軍第七軍和第八軍得到當地農民擔任嚮導,跨過湘江東岸,撫敵之背,收夾擊之效。於7月12日攻克長沙,敵軍被迫向平江、岳州方向退卻。

平江戰役

獨立團在瀏陽駐防期間,葉挺對部隊進行了整頓和擴充,新組建了一個特別大隊和一個補充營,進一步加強了戰鬥力。8月19日,獨立開始攻打平江。當時,敵人以重兵一萬多人防守平江,在平江、汨羅江南岸一帶高地構築堅固工事,由吳佩孚的心腹在平江設指揮部統一指揮。張發奎“令團長葉(挺)統帥第一、二營向平江前進,與第三十六團聯合,立刻破滅在平江城的敵軍,並指派一部越過平江從後面的雲山及天狗山進攻”。(據張發奎交戰情況報告,載《北伐戰爭》,中央黨校出版社1981年版)。獨立團接受命令後,即從小路迅速渡過汨羅江到達北岸,繞到敵人後側,協同兄弟部隊以突然動作攻破平江城,又迅速渡回汨羅江南岸,從側後向據守在天岳山等陣地的敵人攻擊,使敵軍全線崩潰。

中伙鋪戰役

北伐軍到達通城後,立即召開軍事臨時會議。會議決定以第十師全部從右面包抄汀泗橋之右,第十二師和獨立團由正面向中火鋪直出火車站進攻汀泗橋。葉挺獨立團及兄弟部隊到了中伙鋪,敵人約有一個團的兵力駐紮,還不知道北伐軍到來,獨立團第二營分路直入,衝到火車站,敵人敗不成軍。北伐軍俘虜敵團長一名及敵人二百多人,其餘的退到汀泗橋。葉挺獨立團及兄弟部隊取得了中伙鋪戰鬥的勝利。

汀泗橋戰役

汀泗橋是由湖南進入湖北武漢的第一道門戶,橋東面為崇山峻岭,西、南北三面環水,南北只有一座百餘米的鐵路橋可以通過,素有天險之稱。當時吳佩孚有四個旅守衛汀泗橋。1926年通城縣,當地有名的革命志士吳國珍等熱血青年毅然投奔北伐軍第4軍葉挺獨立團。獨立團由正面進攻汀泗橋,從清晨激戰到黃昏,沒有什麼進展。葉挺到附近農村向民眾調查,得知東面大山有一條小路可以繞過汀泗橋。於是,獨立團一部分將士同兄弟部隊由南面向正面敵人進攻。葉挺派獨立團另一部分將士從東面大山上的小路,繞到敵人背後,進行襲擊,出其不意地奪取了最高峰上的敵人陣地。獨立團將士用猛烈的火力向汀泗橋附近敵人的陣地射擊。經過日夜戰鬥,(1926年)8月27日下午占領汀泗橋後,獨立團團長葉挺率隊猛追敗退之敵,進迫賀勝橋。汀泗橋戰役,對挫敗吳佩孚的氣焰,動搖孫傳芳的軍心,振奮北伐軍的士氣,起著重大的作用。

賀勝橋戰役

葉挺獨立團

葉挺獨立團賀勝橋地勢崗陵起伏,茶樹叢生。西南有黃塘湖,東北有梁子湖,河流交錯。時值水漲,低洼地區已被水淹沒,粵漢鐵路縱貫南北,為鄂南第二門戶要衝。吳佩孚集中兵力兩萬多人,在險要地帶設定三道防線,構成縱深5公里的防禦體系。吳佩孚為防北伐軍繞到背後襲擊,他還命令在每個山頭的構築環形工事。葉挺獨立團和第十二師為攻擊隊,於8月29日黃昏進出黃石橋,30日拂曉向賀勝橋攻擊前進。各部隊炮兵集中統歸第四軍參謀長鄧演存統一指揮,位置於新家橋附近,獨立團為右翼隊沿鐵路進出桃林鋪附近。粵漢鐵路工人組織的交通破壞隊,奮勇接近火線拆開鐵路鋼軌,協助北伐軍前進,防止敵人裝甲火車的襲擊。8月30日拂曉開始總攻。在這次戰鬥中,葉挺獨立團擔任正面進攻的任務,戰爭打響後,葉挺指揮獨立團戰士,以迅猛的動作,突破了敵人前沿陣地,向縱深展開。第二營營長許繼慎(共產黨員)胸部負傷,但他咬緊牙關,堅持指揮,頂住敵人的反攻,一直等到友軍趕路來,粉碎了敵人的進攻。吳佩孚苦心經營的三道防線,全部崩潰。北伐軍在賀勝橋勝利後,即派第十師日夜兼程,沿粵漢鐵路向潰退之敵追擊,越過紙坊,一直追到武昌城郊

武昌戰役

武漢是武昌、漢口、漢陽的總稱。武昌位於長江南岸,漢口位於長江北岸,漢陽位於漢水和長江的匯口兩岸。武昌素為湖北省政治中心,堅固城牆,周圍約達六十華里,城高約二丈有餘。城內有蛇山橫貫其間,居高俯瞰全城。城北靠近長江,東有沙湖,南有洪山,西有南湖。城郊地勢平坦。武昌是華中地區交通樞紐,形勢險要,是易守難攻的古城,為軍事上必爭之地。

吳佩孚逃回武漢後,即行重新部署,調集全部有生力量,加築防禦工事,策劃固守武漢三鎮,企圖依賴長江天險和武昌的高牆深溝,孤注一擲,作最後掙扎。1926年9月1日,北伐軍進抵武昌城下,並包圍了該城。3日和5日發起兩次攻城戰鬥,均未奏效。葉挺獨立團參加了第二次攻城戰鬥,奮勇隊第一營冒著炮火潛近城腳,架起了幾具雲梯奮力攀登。敵軍居高臨下,以猛烈的火力掃射。獨立團第一營官兵輪番強攻,前仆後繼,死傷慘重。正如9月5日《國民日報》在報導包括葉挺獨立團在內的《國民第四軍十二師之戰績》中說,“城雖未下,而此種大無畏之精神,已足以嚇破敵膽矣”。(《葉挺獨立團史料》,廣東人民出版社1991年1月版第230頁)。6日北伐軍占領漢陽,7日占領漢口,武昌則成為一座孤城,處於北伐軍四面包圍之中。北伐軍改用圍困封鎖之策,武昌城內守軍組織精銳敢死隊,妄想突圍。10月1日,通湘門之敵600餘人在炮火掩護下,向葉挺獨立團防地發動突襲,奪去掩護工兵發掘坑道的鐵甲車,並占領通湘門車站及梅家山高地。葉挺獨立團集中火力猛擊來犯之敵,激戰一個小時,奪回陣地和鐵甲車。10月3日,敵人再次突圍,亦未得逞。10月10日,北伐軍第四軍在城內投誠部隊作內應配合下,再度攻城。葉挺獨立團由通湘門附近爬牆入城,與頑固抵抗的敵軍展開巷戰,並首先攻占築有炮台和環形工事的制高點蛇山。經過40天的激烈戰鬥,葉挺獨立團終於登上了武昌城,創造了北伐戰爭史上最為輝煌的戰績。

自1926年5月出師北伐至同年11月,在半年期間,國民革命軍第四軍轉戰湘、鄂、贛三省,賓士數千里,經歷七個戰役。特別是葉挺獨立團為北伐先鋒隊,首先攻克安仁縣的攸縣地區,掩護北伐軍主力集中,在各個戰役中能催強敵,能拔堅城,戰無不勝,攻無不克。葉挺獨立團戰鬥力最強,犧牲最巨,建功最大,為其所在的國民革命軍第四軍贏得了“鐵軍”稱號,為國民革命作出重大貢獻。在整個北伐中,獨立團傷亡約有1000人,犧牲的有600多人。北伐勝利後,葉挺獨立團改編為七十三團,後來又進行了擴編。葉挺獨立團是我黨領導的第一支正規軍隊。它在我黨、我軍歷史上有著重要的地位,為我軍的政治、軍事和組織建設積累了寶貴的經驗,是人民軍隊的前驅。它的光輝業績,載入了中國人民革命鬥爭史冊,彪炳千秋。

八一南昌起義

1927年8月1日2時,以葉挺獨立團為主力的第11軍與賀龍的20軍,在周恩來、賀龍、葉挺、朱德、劉伯承的領導下,南昌起義開始。按照中共前委的作戰計畫,第20軍第1、第2師向舊藩台衙門、大士院街、牛行車站等處守軍發起進攻;第11軍第24師向松柏巷天主教堂、新營房、百花洲等處守軍發起進攻。激戰至拂曉,全殲守軍3000餘人,繳獲各種槍5000餘支(挺),子彈70餘萬發,大炮數門。

1927年8月1日下午,駐馬回嶺的第25師第73團全部、第75團3個營和第74團機槍連,在聶榮臻、周士第率領下起義,1927年8月2日到達南昌集中。

井岡山會師

在朱德、陳毅率領下,南昌起義部隊,轉戰閩粵贛湘邊,最後保存起義軍約800人,參加了湘南起義,並於1928年4月到達井岡山革命根據地同毛澤東領導的湘贛邊界秋收起義部隊會合。

會師後,南昌起義部隊編成28團,28團是紅四軍的主力團,也是後來紅一軍團的主力。

將帥

團長

葉挺(1896年9月10日—1946年4月8日)原名為詢,字希夷,廣東惠陽人。中國人民解放軍的創建者之一、新四軍老戰士,傑出的軍事家。

軍中將軍

| 盧德銘,又名盧繼雄,字邦鼎,號又新。1905年生於四川宜賓縣獅子灣(今屬自貢)。 劉光烈,又名劉佩隆。1901年生於湖北黃陂。 符節,原名符戴徐,字寶初。1899年生於廣東文昌(今屬海南)。 吳光浩,原名吳光晧,化名陳新。1906年生,湖北黃陂人。 劉治志,又名劉智志、劉之志、劉之至。1901年生於湖北黃梅。 賀聲洋,原名賀家振,又名賀沉洋,字靖亞。1905年生於湖南臨澧縣官渡橋(今屬石門)。 黃剛,1905年生於江西瑞昌。 許繼慎,原名許紹周,字謹生。1901年生於安徽六安。 孫一中,原名孫以悰,又名孫德清。1900年生於安徽壽縣。 陸更夫,原名陸承楠,化名張清泉。1906年生於四川敘永。 張應南,1900年生,湖北沔陽縣汊河寨(今屬洪湖)人。 董朗,原名董嘉智,又名董仲明。1894年生,四川簡陽董家河村(今屬成都市龍泉驛區)人。 許卓,原名許崇乾。1905年生於廣州。 胡筠,女,原名胡昀,字斂容,化名李芙蓉。1898年生於湖南平江。 彭乾臣,又名彭耐寒,化名乾成、黃春山、何樾等。1899年生於安徽英山(今屬湖北)。 李天柱,字振湘,號挽天。1899年生於湖南耒陽。 楊林,原名金勛,化名楊州平、楊寧、畢士梯。1898年生於朝鮮平安北道。 毛挺芳,原名毛德生,又名毛定芳。1905年生於湖北襄陽。 葉輔平,又名葉全,葉挺胞弟。1902年生於廣東歸善。 周子昆,原名周維寬,字仲和。1901年生於廣西桂林。 韋一平,原名韋家惠,又名韋瑞珍。壯族。1906年生於廣西天河縣(今併入羅城縣)。 林彪,原名林育蓉。1907年生於湖北黃岡。 周士第,曾用名周士悌、周力行、周平。1900年生於廣東樂會(今海南瓊海)新昌。 聶鶴亭,1905年生於安徽阜陽聶老村彭莊(今屬阜南)。 韓偉,原名韓勛琴。1906年生於湖北黃陂。 彭明治,原名彭課農,又名彭明徑。1905年生於湖南常寧。 王雲霖,1910年生於湖南衡陽。 袁也烈,原名袁炎烈,字樹成,化名袁振武、王國棟。1899年生於湖南武岡縣袁家壠(今屬洞口縣)。 吳奚如,原名吳席儒。1906年生於湖北京山。 黃序周,又名黃英。1904年生於湖北黃岡。 歐陽欽,號惟亮,曾用名楊清、楊文淵。1900年生於湖南寧鄉。 |