概述

轉座子

轉座子轉座(因)子是基因組中一段可移動的DNA序列,可以通過切割、重新整合等一系列過程從基因組的一個位置“跳躍”到另一個位置。

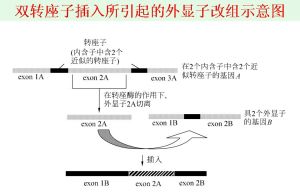

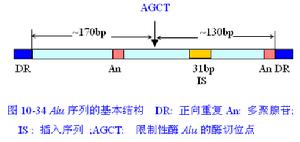

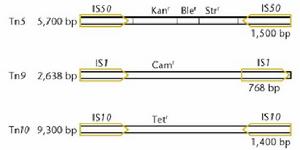

複合型的轉座因子稱為轉座子(trans—poson,Tn)。這種轉座因子帶有同轉座無關的一些基因,它的兩端就是IS,構成了“左臂”和“右臂”。兩個“臂”可以是正向重複,也可以是反向重複。這些兩端的重複序列可以作為Tn的一部分隨同Tn轉座,也可以單獨作為IS而轉座。

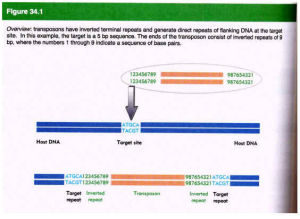

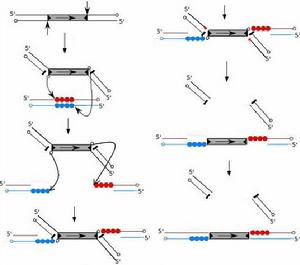

轉座子轉座插人宿主DNA時,在插入處產生正向重複序列,其過程是這樣的:先是在靶DNA插入處產生交錯的切口,使靶DNA產生兩個突出的單鏈末端,然後轉座子同單鏈連線,留下的缺口補平,最後就在轉座子插入處生成了宿主DNA的正向重複。已知的轉座因子的轉座途徑有兩種:複製轉座和非複製轉座。

簡介

轉座子

轉座子轉座子是存在於染色體DNA上可自主複製和位移的基本單位。最簡單的轉座子不含有任何宿主基因而常被稱為插入序列(IS),它們是細菌染色體或質粒DNA的正常組成部分。

轉座因子或轉座子是一類在很多後生動物中(包括線蟲、昆蟲和人)發現的可移動的遺傳因子。

一段DNA順序可以從原位上單獨複製或斷裂下來,環化後插入另一位點,並對其後的基因起調控作用,此過程稱轉座。這段序列稱跳躍基因或轉座子,可分插入序列(Is因子),轉座(Tn),轉座phage。

轉座(因)子是基因組中一段可移動的DNA序列,可以通過切割、重新整合等一系列過程從基因組的一個位置“跳躍”到另一個位置。

複合型的轉座因子稱為轉座子(trans—poson,Tn)。這種轉座因子帶有同轉座無關的一些基因,它的兩端就是IS,構成了“左臂”和“右臂”。兩個“臂”可以是正向重複,也可以是反向重複。這些兩端的重複序列可以作為Tn的一部分隨同Tn轉座,也可以單獨作為IS而轉座。

轉座子是細菌細胞里發現的一種複合型轉座因子,這種轉座因子帶有同轉座無關的一些基因,如抗藥性基因;它的兩端就是IS,構成了“左臂”和“右臂”。兩個“臂”可以是正向重複,也可以是反向重複。這種複合型的轉座因子稱為轉座子(trans—poson,Tn)。這些兩端的重複序列可以作為Tn的一部分隨同Tn轉座,也可以單獨作為IS而轉座。Tn兩端的IS有的是完全相同的,有的則有差別。當兩端的IS完全相同時,每一個IS都可使轉座子轉座;當兩端是不同的IS時,則轉座子的轉座取決於其中的一個IS。Tn有抗生素的抗性基因,Tn很容易從細菌染色體轉座到噬菌體基因組或是接合型的質粒。因此,Tn可以很快地傳播到其他細菌細胞,這是自然界中細菌產生抗藥性的重要來源。

兩個相鄰的IS可以使處於它們中間的DNA移動,同時也可製造出新的轉座子。Tn10的兩端是兩個取向相反的IS1O,中間有抗四環素的抗性基因(TetR),當TnlO整合在一個環狀DNA分子中間時,就可以產生新的轉座子。當轉座子轉座插人宿主DNA時,在插入處產生正向重複序列,其過程是這樣的:先是在靶DNA插入處產生交錯的切口,使靶DNA產生兩個突出的單鏈末端,然後轉座子同單鏈連線,留下的缺口補平,最後就在轉座子插入處生成了宿主DNA的正向重複。

轉座途徑

複合式轉座子

複合式轉座子1.複製轉座(replicativetransposition)轉座因子在轉座期間先複製一份拷貝,而後拷貝轉座到新的位置,在原先的位置上仍然保留原來的轉座因子。複製轉座有轉座酶(transposase)和解離酶(resolvase)的參與。轉座酶作用於原來的轉座因子的末端,解離酶則作用於複製的拷貝。TnA是複製轉座的例子。

2.非複製轉座(non-replicativetransposition)轉座因子直接從原來位置上轉座插入新的位置,並留在插入位置上,這種轉座只需轉座酶的作用。非複製轉座的結果是在原來的位置上丟失了轉座因子,而在插入位置上增加了轉座因子。這可造成表型的變化。

保留轉座(conservativetransposition)也是非複製轉座的一種類型。其特點是轉座因子的切離和插人類似於入噬菌體的整合作用,所用的轉座酶也是屬於入整合酶(integrase)家族。出現這種轉座的轉座因子都比較大,而且轉座的往往不只是轉座因子自身,而是連同宿主的一部分DNA一起轉座。非複製轉座可以是直接從供體分子的轉座子兩端產生雙鏈斷裂,使整個轉座子釋放出來,然後在受體分子上產生的交錯接口處插入,這是“切割與黏接”(“cutandpaste")的方式。另一種方式是在轉座子分子同受體分子之間形成一種交換結構(crossoverstructure),受體分子上產生交錯的單鏈缺口,與酶切後產生的轉座子單鏈游離末端連線,並在插入位點上產生正向重複序列;最後,由此生成的交換結構經產生缺口(nick)而使轉座子轉座在受體分子。供體DNA分子上留下雙鏈斷裂,結果或是供體分子被降解,或是被DNA修復系統識別而得到修復。

在複製轉座過程中,轉座和切離是兩個獨立事件。先是由轉座酶分別切割轉座子的供體和受體DNA分子。轉座子的末端與受體DNA分子連線,並將轉座子複製一份拷貝,由此生成的中間體即共整合體(cointegrat,)有轉座子的兩份拷貝。然後在轉座子的兩份拷貝間發生類似同源重組的反應,在解離酶的作用下,供體分子同受體分子分開,並且各帶一份轉座子拷貝。同時受體分子的靶位點序列也重複了一份拷貝。

酵母接合型的相互轉換也是複製轉座所產生。釀酒酵母(Saccharomvcescerf—visiae)的生命周期中有雙倍體細胞和單倍體細胞兩種類型。單倍體細胞則有a型和α型兩種接合型(matingtype)。單倍體酵母是a型還是α型,由單個基因座MAT所決定。MAT有一對等位基因MAT。和MATα,在同宗接合(homothallic)的酵母菌株中,酵母菌十分頻繁地轉換其接合型,即從a轉換成α,然後在下一代又轉換為a。這種轉換和回復的頻率已遠遠高於通常的自發突變,表明這不是通常的突變機制。現在已經知道,在MAT基因座兩側有兩個基因帶有MATα和ATα的拷貝,這就是HMLα和HMRα基因。這兩個基因貯存了兩種接合型等位基因,當轉座給MAT基因座時就發生了接合型的轉換。因此,MAT基因座是通過轉座而轉換其接合型的。MAT基因座的序列轉換成另一個基因的序列,這種機制稱為基因轉換(geneconvertion)。

背景資料

轉座子

轉座子分類

複合式轉座子的結構

複合式轉座子的結構克隆的途徑

克隆轉座子主要有兩條途徑:其一,利用抗體識別或cDNA探針從野生型植株中獲得表達量降低或不穩定基因座的序列,再從突變體中分離得到相應的轉座子:其二是根據序列同源性,在基因組的不同位置分離同一家族的轉座子成員。目前已經克隆的植物轉座子約156種(來自Genbank的報告)。

1984年首次用轉座子標籤法克隆了玉米bronze基因之後,在其它高等植物中一直沒有發現象Ac/Ds、Spm/En類轉座活性很高的轉座子,因此在很長一段時間內都是利用玉米和金魚草中轉座性質較清楚的內源自主性轉座子。B.Baker等人首先證明了玉米的Ac/Ds轉座元件在轉基因菸草中有作用,此後又發現Ac/Ds在其他許多物種中如擬南芥、蕃茄、矮牽牛、亞麻、馬鈴薯、黃豆和水稻中都有活性。1993年用Ac元件從矮牽牛中成功地克隆了一個花色素苷合成基因,開創了用外源轉座子在異源宿主中分離克隆基因的先河。

轉座元件體系

轉座子

轉座子1、自主轉座元件單因子體系:自主轉座元件單因子體系利用了轉座活性較高的自主轉座子如玉米的Mu轉座子、Ac轉座子和矮牽牛的dTpH1轉座子,已經克隆了擬南芥白化病基因(albino)、雄性育性基因、蕃茄的抗病基因Cf-9等基因。這一轉座體系具有兩大優點:一是在植物中插入拷貝數高,如Mu元件每個基因組平均拷貝數可達100以上,因此可以在大田自然培養條件下獲得大量突變個體;二是只需篩選相對較少量的植株就能標記所有基因。然而,這一體系也存在一些問題:自主轉座元件高頻率的轉座有可能切除轉座酶而留下一些序列導致永久突變;自主轉座在體細胞內可能造成基因功能自動恢復;自主元件切除留下一些片段使轉座元件不能與突變表型共分離,這些都增加了篩選克隆的困難,阻礙了轉座子標籤的推廣。

2、反轉錄轉座元件體系:雖然反轉錄轉座子作為一個整體,在整個植物基因組中拷貝數很多甚至是最多的一類成分,但它包括了許多亞群,有的亞群僅由一個或幾個拷貝組成,這些以單拷貝或低拷貝方式存在的成分比較容易識別,同時實驗證明反轉錄轉座子的轉座活動在組織培養中能被激活,因此它們是一類很有潛力的轉座子標籤體系。1996年Hirchick等人就利用水稻反轉錄轉座子Tos17建立了水稻基因敲除體系(geneknock-outsystem),Tos17可以在組織培養過程中被激活,插入水稻基因組中,使基因失效。1999年Sato等利用這一體系分離了6個水稻kn1—型同源異型框基因,發現了引起水稻植株矮化的突變基因OSH15。

最近Lucas等將菸草中的有活性的Ty1-copia類反轉錄轉座子導入擬南芥,發現它在後者中進行了轉座,新的拷貝插入到其它基因的可讀框中。之後又相繼將它導入蕃茄和水稻中,在新的宿主中進行了表達,而且宿主的內源反轉錄轉座子不影響新導入轉座子的轉座,說明反轉錄轉座子並不受植物種類差異的影響。雙子葉植物中的反轉錄轉座子不僅可在異源雙子葉植物中轉座,也可以在單子葉植物中表達,這為反轉錄轉座子用於轉座子標籤提供了更廣闊的前景。

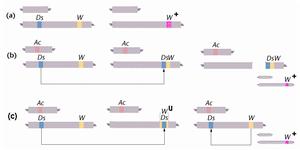

3、雙元轉座子體系:雙元轉座子體系由一個非自主轉座元件和一個改造過後自身不能轉座的自主轉座元件組成,後者仍編碼轉座酶引起前者的轉座,分別構建含兩個元件的植物表達載體,轉化植物培育了分別含有非自主性轉座子和轉座酶的株系,再通過轉基因植株雜交,在F2代就能獲得大量由轉座子引起的突變體。Shimamoto等培育了含Ds轉座元件和含Ac轉座元件轉座酶(AcTPase)基因的兩種水稻株系,通過雜交篩選得到了大量矮化、花期改變的突變體。

為了減少篩選子代突變體的工作量,可以在構建的轉座元件上插入用於篩選轉化和切除的標記基因如抗生素抗性基因、除草劑抗性基因等。Knapp等構建了帶潮黴素磷酸轉移酶基因的Ds元件DsHPT,並將該元件插入除草劑抗性基因(ABR)中(圖2),潮黴素抗性基因用於篩選含Ds元件的轉基因植株,BAR基因用於篩選Ds從T-DNA位點切除的轉基因植株〔7〕。

標籤的策略

轉座子

轉座子1、定向標籤(directedtagging):定向標籤是用一個穩定遺傳的穩性純合體與一個帶有活躍轉座元件的顯性純合體雜交,雜交後代可能產生3種表型:跟顯性親本表型一致,新的表型與隱性親本表型一致,後兩種子代是由於轉座子插入了顯性等位基因座。這一策略可以在F1代直接“標籤”感興趣的目的基因。

2、隨機標籤(randomtagging):隨機標籤是將帶有功能性轉位因子的顯性純合系植株與不帶轉位因子的同種植株雜交,產生的F1子代再自交,在F2代中就可篩選到轉座子隨機插入引起突變表型的突變株,這一策略的目的是為了發現、鑑定帶有多種不同特徵的新突變。

標籤基因的分離和克隆

1、Southern-based分離法:這是轉座子標籤分離克隆“標籤”基因的常用方法,它是通過雜交得到純合突變株,構建該類突變株的核基因文庫,以轉座子片作作為探針從該基因文庫中篩選中同源的轉座子,因為轉座子已插入目的基因中,於是就篩選得到含突變基因的片段,再將這一片段亞克隆標記作為探針,去篩選另一個正常植株的核基因文庫,獲得完整的正常目的基因。為了增加轉座子插入特定基因的機率,需要採用高效轉座子體系,如玉米的Mu元件,但它的標籤群在一個基因組內可達100個拷貝,這又給Southern-based分離法分析突變現象,鑑定特定插入序列的工作帶來了相當大的工作量,只能通過多代與含低拷貝數元件的株系雜交來減少每一植株中插入序列的數量〔12〕。

2、PCR-based分離法

轉座子

轉座子TAIL-PCR分離法:劉耀光等設計熱不對稱交錯PCR方法,最初用於YAC和Pl載體克隆基因的分離,後又用於轉座子標籤基因的分離,取得了成功。其基本原理是利用多個嵌套的轉座子插入序列特異性引物和一個短的隨機簡併引物(ArbitrarydegenerateprimerAD)組合,以突變體基因組DNA為模板,進行多次PCR反應,特異性引物的Tm值一般在57-62℃間,而AD引物的Tm值則在44-46℃範圍,採取高溫特異性擴增與低溫隨機擴增相間進行的方法,最後獲得轉座子插入側翼區特異性擴增片段,可作為探針,篩選分離基因。

TAIL-PCR分離法可以降低非側翼區特異產物的背景,同時它可以產生2個以上嵌套的目的片段,與其它方法相比TAIL-PCR方法具有簡便、特異、高效、快速和靈敏等特點,已經在擬南芥和水稻中獲得了成功。

AIMS分離法:Gierl等建立的插入突變位點擴增法,是以PCR為基礎的分離轉座子標籤基因的方法,用它已經成功地從玉米Mu元件標籤系統中分離了Bx1基因。其原理是用2種限制性內切酶消化突變植株的基因組DNA,酶切片段一側加上接頭序列,再採用一組嵌套的插入序列特異引物和一個接頭序列互補的引物進行PCR反應擴增插入序列的側翼序列,為了減少擴增產物的複雜性,在與接頭互補引物3’末端加上一個鹼基(A/T/C/G),分離的側翼序列可作為探針篩選目的基因。

利用AIMS進行轉座子插入側翼序列的分離可以減少分析片段的複雜性,同時擴增產物可以不經任何純化步驟,直接用作探針從cDNA文庫或基因組文庫中篩選目的基因。但是AIMS也存在一些問題,如難獲得500bp以上的片段,可能是由於人工的未切動的DNA片段存在或是TaqDNA聚合酶不能完全擴增,解決這一問題就需要尋找一些更合適的限制性內切酶

前景

轉座子

轉座子但轉座子標籤推廣還存在一些困難,例如篩選鑑定轉座元件引起的表型突變體。目前,各種突變體篩選方法都在植物個體水平進行研究,先要得到基因型包含轉座子插入突變的植株的種子,再在104~106個後代的群體中篩選突變體,工作量非常大,定向標籤還要求有隱性純合系可進行雜交。最近開始研究利用單倍體進行細胞水平的突變體篩選,因為單倍體可直接表達隱性基因,瞿紹洪等鑑定了玉米轉座因子Ac在單倍體菸草中的轉座活性,這將有助於在單倍體細胞中進行轉座因子研究。

對轉座子標籤突變體篩選、標籤基因分離等方面的改進將使這一技術更為完整,不僅為植物基因工程發展分離了更多的基因,同時可以大大促進植物基因表達機制等基礎理論的研究。