蹦蹦戲

蹦蹦戲淤白村蹦蹦戲

蹦蹦戲

蹦蹦戲淤白村戲班成立於民國二十年(1931),取名“義和班”。據曹桂林、彭明川、康學滿老藝人講,該戲班成立後曾到周邊昌平、懷來、延慶、河北、內蒙演出過。該村會唱戲的人不少,一直輩輩口傳心授下來。

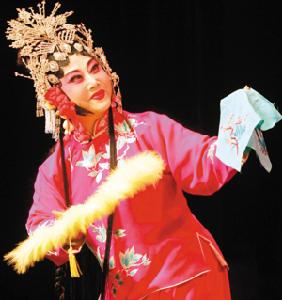

淤白村蹦蹦戲唱腔脈絡清晰,易於上口;板式明了流暢、套路簡潔;內含蘊含評劇原始唱腔素材。目前採錄板式有“慢板”、“原板”、“安板”等,武場鑼鼓點有“慢板”、“安板”等。伴奏樂器上,文場有板胡、笛子等;武場有單皮、雲板等。戲曲內容以山村習俗、軼聞趣事為多,且規矩也多。本村戲班上演劇目達三四十齣,有《老少劉公案》、《夜宿花亭》、《蜜蜂記》等。但由於山區交通閉塞、與外界溝通較少,現只有代表劇《老少劉公案》能上演。

淤白村蹦蹦戲唱腔原始,化妝粗獷,鄉土特色濃郁,是當地農民自娛自樂的方式,具有一定的娛樂欣賞價值;淤白村蹦蹦戲傳統劇目內容豐富,保留完整,對於研究現代評劇的發展有一定參考價值;同時它具有一定的藝術表演魅力,作為一種當地特色習俗,吸引國內外遊客,給京西民俗旅遊發展增添了亮麗的風景。

現今政府已為村劇團配置了服裝、道具、樂器等演出所需物品,對這一民間戲曲給予扶植、保護,使其得以繼續傳承下去。但由於與外界溝通較少,自身難以創新,許多傳統劇目已逐漸消失。此外由於現代生活方式的變遷、多種娛樂方式的興起,年輕人對這一戲曲形式越來越缺少興趣,由此也造成傳承上的壓力。

膠東蹦蹦戲

蹦蹦戲

蹦蹦戲蹦蹦戲是膠東人民喜聞樂見的一種民間藝術形式,也是膠東地區的主要劇種之一,相傳至今已有120多年的歷史,素有“一心只顧聽小戲,不知孩子掉在地”等說。追溯其淵源,據多數老藝人介紹,它是有膠東揚琴衍變而來,自清鹹豐——同治年間傳入膠東。後來,當時在膠東名聲大、威望高的揚琴曲目及劇作家翁老明,將揚琴演出方式進行了改革。起初,先以自編的《三打四勸》和《蘇保送妹》進行試演,在試演中,他為男女角色、文武場分工開了先河。約於1894年左右,首次在登州府(蓬萊)舉行了化妝跑圓場的公開演出,這種形式拉開了膠東揚琴的新局面。首次演出,人山人海,群情激奮。據傳聞說,為了看戲占地方,有兩個人打了起來,一個人的帽子打掉了,抓起個燈罩戴在頭上都不知道,引得在場的人們哭笑不得。當時的演出,比較簡單,道白是方言土語,唱腔是民眾所熟悉的曲調,並溶進了當地民間秧歌的一些東西,演唱者邊演邊唱,邊蹦邊跳,生動活潑,富於農村氣息,一直延續至今。

蹦蹦戲從內容、形式等方面可以看出,它主要以故事情節簡單、唱詞通俗易懂、生活氣息濃郁的小戲為主。起劇本內容從勞動人民家庭瑣事到封建社會的抨擊、揭露,從神話傳說到歷史故事等等。蹦蹦戲的基本特徵是:

一、內容豐富、源遠流長。中國古代戲曲文化源遠流長、豐富多彩,作為區域文化的一部分傳衍百年以來,始終與其他文化生息與共。80年代初,戲曲界相關認識指出,蹦蹦戲是民間戲曲最豐富的樂種,蹦蹦戲的戲曲內涵、樂器形制,演出形式等方面都記載著歷史的文化遺蹟和鮮活血脈。

二、情節感人,角色俱全。音樂是時間的藝術,雖然歷史上許多優秀的戲曲曾隨時代的變遷而消逝。但蹦蹦戲的歷代先師,除了用口傳心授之外,還以手抄曲簿為載體,傳承下來。現存的曲譜有《烏龍園》、《斷橋》、《東京》等七大套,其故事情節感人、角色俱全。

三、藝術之美。蹦蹦戲使用的傳統墜琴、二胡、板胡、京胡樂器和一些小打擊器樂,簡陋古樸,但那古遠優雅的旋律卻令人難以忘懷。

蹦蹦戲脈傳譜系十分複雜。其傳承是非家族性的,在傳承過程中以個人愛好為主,以自娛為目的。這裡以譚福後的傳承脈絡作簡略的說明:

譚福,男,萊州市原仲院鄉郝家溝人,生卒不詳。其學生有譚希昌等,後譚希昌有與本鄉的譚紅軍、宋寶松、譚紅山等組建了膠東蹦蹦戲郝家溝、義和班,譚希昌為班主。譚紅軍,男(1910-?)萊州市郭家店郝家溝人,以扮演老旦為主,記憶力強,能口述很多劇目,深受當地民眾喜愛的蹦蹦戲老人之一。宋寶松,男(1922-?)萊州市原仲院鄉郝家溝人是萊州名旦“明”的得意門生,以演花旦為主,兼演他行,口齒伶俐清晰,唱腔優美動聽。譚占生,男(1922-?)萊州市郭家店郝家溝人,以演奏墜琴為主,技術純熟,包腔嚴緊,是當地有名的琴師之一。原信好,男(1931-?)萊州市郭家店郝家溝人,以演老生為主。

蹦蹦戲具有很高的審美價值,它古樸優雅、清麗委婉,不但為本鄉本土的聽眾所喜愛,而且受到外地百姓的高度讚賞。它吸引力大、影響力深,是豐富百姓文化生活的體現,也是在外務工人員心繫鄉情的精神紐帶。它使用山區的共同語言,交流方便,溝通容易。

隨著市場經濟的發展繁榮,鄉村百姓忙於各種經營活動,沒有時間去背年曲譜、學習吹拉彈唱,尤其是那些藝術質量叫高、難度較大的戲曲,有“自然消亡”的危險,其他曲目也面臨著被社會淘汰的危險;隨著娛樂方式的多圓化,蹦蹦戲已很少能吸引青年人的興趣;隨著農村流動人口的變化,農村大批青壯年外出打工,分散各地,使蹦蹦戲失去了一定的傳承對象。當地的民間蹦蹦戲團體為了爭取經濟收入,轉而外地演出,經濟來源十分困難。

為了保護這一瀕臨滅絕的傳統戲曲品種,萊州市非物質文化遺產保護中心採取社會籌措、財政資助的形式,累計投入資金2萬餘元,全部用於為劇團人員服裝、器材等費用的支出,組織劇團人員精心排練節目,提高演出水平,擴大了蹦蹦戲的影響。在民間,深入廣泛的宣傳了蹦蹦戲的藝術性、重要性,增強了百姓保護蹦蹦戲的自覺意識。積極從民間徵集大量相關資料,結合生活實際進行整理編輯。我們計畫在蹦蹦戲現有的基礎上進行新的曲目創作編寫,更好的突出時代性的主題,使膠東蹦蹦戲很好地傳承下去,得到真正的發揚光大,使其藝術魅力永遠散發璀璨的光芒。