歷史背景

趙國

趙國【趙國簡介】

趙國,戰國時期七雄之一,公元前403年——公元前228年,領土大致為今山西北部和中部,河北西部和南部。定都邯鄲(都城在安邑今山西太原東南,後遷至今河北邯鄲)。

【起源】

晉國四卿

春秋時期趙氏於晉文侯時遷至晉國,六世而至趙衰。趙衰曾跟隨公子重耳逃亡,後來重耳成為一代霸主晉文公,趙衰於是權重位高,其後代趙盾、趙武(元代紀君祥著戲曲《趙氏孤兒》中的主角)、趙簡子、趙襄子都成為股肱之臣。

晉國在晉出公時期公室卑弱,主要權力被智伯和趙襄子、韓康子、魏桓子四卿把持。前456年,四卿驅逐晉出公而立晉哀公。

智氏覆亡

趙襄子其父趙簡子,其母為一狄人婢女。前454年智伯率韓、魏二家圍攻晉陽(今山西太原市南晉源鎮),襄子成功地堅守城池,並最終聯合韓、魏二家滅智伯。前453年,趙、魏、韓三家瓜分了智氏的領地。

趙襄子死後,其弟趙桓子自立為君。桓子死後襄子之兄趙伯魯之孫趙浣,是為獻子。獻子之子趙籍後來繼位,即是趙烈侯,趙國的開國國君。

三家分晉

前437年,晉哀公去世,其子晉幽公繼位,對趙、魏、韓已毫無權威。前403年(周威烈王23年,即晉烈公17年),周王室正式承認韓、趙、魏三家為諸侯,與晉侯並列。宋代史學家司馬光的《資治通鑑》認為戰國時代由此開始:“初命晉大夫魏斯、趙籍、韓虔為諸侯。”

【趙國君主】

註:趙襄子在位時間從楊寬戰國史。

稱號 國君姓名 在位年數 在位年份

趙烈侯 趙籍 9 (前408年——前400年)

趙武侯 趙□ 13 (前399年——前387年)

趙敬侯 趙章 12 (前386年——前375年)

趙成侯 趙種 25 (前374年——前350年)

趙肅侯 趙語 24 (前349年——前326年)

趙武靈王 趙雍 27 (前325年——前299年)

趙惠文王 趙何 33 (前298年——前266年)

趙孝成王 趙丹 21 (前265年——前245年)

趙悼襄王 趙偃 9 (前244年——前236年)

趙幽繆王 趙遷 8 (前235年——前228年)

代王嘉 趙嘉 6 (前227年——前222年)

註:趙襄子在位時間從楊寬戰國史。

趙國七賢

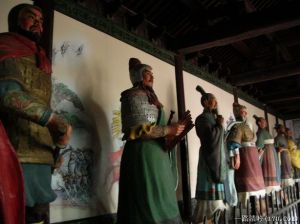

七賢塑像-程嬰、公孫杵臼、韓厥和廉頗、藺相如、趙奢、李牧

七賢塑像-程嬰、公孫杵臼、韓厥和廉頗、藺相如、趙奢、李牧據《史記》載:“程嬰死,趙武為之祭邑,春秋祠之,世世勿絕”。趙氏立程嬰等“三忠祠”早已有之,趙都何時始祠難考。舊志載,明萬曆十九年縣令盧龍雲於叢台下建三忠祠。清雍正年間邯鄲知縣於縣城南門外恢復三賢祠,加入趙奢為四賢。民國十一年,駐軍孫禹行、邑紳王文山合三忠四賢於叢台湖北岸建“七賢祠”。即春秋戰國時期的韓厥,程嬰,公追杵臼,藺相如,廉頗,李牧,趙奢七人。

韓厥

韓厥

韓厥【?-?】姬姓、韓氏、諱厥、諡號獻,史稱韓獻子。韓子輿的兒子。是中國春秋時期晉國韓氏第五任的領袖。

早年喪父,由趙盾撫養長大,被趙盾推薦為晉軍司馬。前597年,參加泌城之戰。前589年,參加鞍之戰。前583年,幫助趙武使趙氏復興。前575年,參加鄢陵之戰。前573年,韓厥繼欒書為正卿。7年後,前566年,因年老讓正卿位於智罃。韓獻子死後,兒子韓宣子韓起繼位。

春秋時期晉國上卿。生卒年不詳,主要活動在晉靈公六年(前615年)至晉悼公七年(前566年)之間。韓厥的祖上受封韓(舊說在今陝西韓城西南,清人考證在今山西河津與萬榮之間)為食邑,故以韓為氏。據《國語·晉語》記載,晉靈公時期,趙盾推薦韓厥任司馬之職,執掌軍中刑律。秦晉河曲之役,趙盾為中軍元帥,他派出辦事的人駕著他的戰車橫衝直撞,擾亂行軍序列,韓厥當即將駕車的人逮捕,依法處以死刑。別人都為韓厥擔心,對他這樣不徇私情、不畏強權的做法感到不理解,以為這樣只會觸怒元帥,對自己不利。反而是趙盾慶幸自己推薦了一位十分稱職的官員,還向其他將領誇耀自己的薦舉之功。韓厥擔任司馬一職的時間很長,一直以執法無私著稱。齊晉鞍之戰時,郤克為中軍元帥。韓厥在軍中按律當斬人,郤克知道後即刻驅車趕去,想說情救下。等他趕到,為時已晚,死刑已執行完畢。郤克不但不怪罪韓厥,還下令把屍體示眾。於此可見,韓厥的執法是無可爭議的,即便是他的上司也暗自折服。以後韓厥任新中軍主將,兼仆大夫;又為下軍主將。晉厲公八年(前573年),任中軍元帥,執掌晉國國政。韓厥的政治主張,是素樸的民本思想。在晉景公謀劃遷都時,韓厥獻策,主要就是從人民生活方面考慮。許多人建議,從故絳(今山西翼城縣東南)遷到郇(今運城解池西北)、瑕(今解池南)之地,那裡土地肥沃,盛產食鹽,“國利君樂”。韓厥認為,郇,瑕之地“土薄水淺”,地下水位高,太潮濕,容易生風濕病,引起人民愁怨,應該遷到新田(今山西侯馬),那裡“土厚水深”,利於居住,人民可以安居樂業,服從政令,是十世之利。後來晉國遷都於新田,即是採納了韓厥的建議。在戰爭的戰略問題上,韓厥也是這種人民本位的思想。

晉厲公五年(前576年),楚國侵伐鄭、衛兩國,當時晉國執政欒書打算出兵伐楚,韓厥不同意。他認為,楚國要是經常驅使人民從事侵略戰爭,人民必然會反對。失去人民的支持,怎么能進行戰爭?所以,應該先讓楚軍橫行一時,等待它失盡民心,那時就不堪一擊了。這樣的觀點,在當時很有進步意義,後來成為新興貴族爭奪諸侯公室政治權力的有力思想武器。韓厥從政期間,諸侯爭霸是時代的典型特徵,他自己的活動都從屬於晉國稱霸的目標。但是,即便是在這個時期,晉國內部各大家族之間爭權奪利的矛盾和鬥爭已很激烈。而韓厥在這種內部鬥爭中,一直保持著一種超然的姿態。晉景公十七年(前583年),欒氏、邯氏協助景公攻滅趙氏。韓厥雖然與趙氏淵源甚深,但沒有起兵發難,只是事後在保全趙氏後裔上起了作用。晉厲公七年(前574年),欒書與荀偃迫於情勢,驟起發難,殺胥童,廢厲公。他們曾請韓厥參與其事,韓厥斷然拒絕。這兩次大家族之間的鬥爭都與國君有牽連,所以韓厥說:“弒君以求威,非吾所能為也。”實際上是不願意參與家族之間的爭權奪利。正是由於他這種超然的態度,使得韓氏家族得以保全壯大,成為後來“政在私門”時的六卿之一,三家分晉後的韓氏諸侯。晉悼公七年(前566年),韓厥告老致仕,退出政壇,其子韓起(韓宣子)繼位為卿。此後韓氏在晉國的顯赫地位始終沒有衰落。

據稱韓厥墓在邢台市內丘縣李吳村。

程嬰

程嬰

程嬰【?-?】春秋時期晉國卿趙朔的友人;生卒年俱不詳,主要活動在晉景公時期(前599-前581年)。

晉景公三年(前597年),趙氏家族遭難。司寇屠岸賈追究刺殺晉靈公的主謀,罪名加在趙朔之父趙盾身上,把趙氏全族誅滅(有一說法是,趙朔當是並未被誅,後被屠岸賈假傳靈公之命,而自殺的)。當時只有趙朔的妻子幸免於難,因為她是晉成公之姊,在宮中避禍。趙朔妻身懷六甲,如果生男,則是趙氏不滅。因此,保全和絕滅趙氏的兩方,都盯住了這個尚未出生的遺腹子。

此時,公孫杵臼見到程嬰,問程嬰為什麼沒有為朋友殉難,程嬰說:“朔之婦有遺腹,若幸而男,吾奉之,即女也,吾徐死耳。”這時程嬰已抱定殉難的決心,但是把保全趙氏後代放在首位。二人心意相通,遂為救援趙氏後代結成生死之交。

不久,趙朔妻產下一個男孩。屠岸賈風聞後,帶人到宮中搜尋。趙朔妻把嬰兒藏在褲子裡面,又幸虧嬰兒沒有啼哭,才躲過了搜捕。為尋萬全之策程嬰找到公孫杵臼商量辦法,公孫杵臼提出一個問題,個人一死難呢,還是扶持孤兒難?程嬰回答,個人一死容易,扶持孤兒難。於是,公孫杵臼說出一番計畫,請程嬰看在趙朔對他的深情厚誼的份上,擔當起扶持孤兒的艱難事業,杵臼自己則選擇的是先去赴死。

計畫已完,他倆謀取別人的嬰兒(一說是程嬰獻出自己的親生兒子),包上華貴的襁褓,帶到山裡,藏了起來。然後程嬰出來自首,說只要給他千金他就說出趙氏孤兒的藏身之處。告密獲準,程嬰帶著人去捉拿公孫杵臼和那個嬰兒。公孫杵臼見了程嬰,裝得義憤填膺,大罵他是無恥小人,既不能為朋友死難,還要出賣朋友的遺孤。然後大呼:“天乎! 天平! 趙氏孤兒何罪?”請求把他一個人殺了,讓嬰兒活下來。自然,公孫杵臼的要求未被答應(應允),他和那個嬰兒都被殺了。

程嬰和公孫杵臼的調包計成功,人們都以為趙氏最後一脈巳被斬斷,那些附和屠岸賈的人都很高興,以為從此再不會有人找他們復仇。程嬰背著賣友的惡名,忍辱偷生,設法把真正的趙氏孤兒帶到了山里,隱姓埋名,撫養他成人。

15年以後,知情人韓厥利用機會,勸說晉景公勿絕趙氏宗祀。景公問趙氏是否還有後人,韓厥提起程嬰保護的趙氏孤兒。於是孤兒被召入宮中。孤兒此時已是少年,名叫趙武,景公命趙武見群臣,宣布為趙氏之後,並使復位,重為晉國大族,列為卿士。程嬰、趙武帶人攻殺屠岸賈,誅其全族。

趙武20歲那年,舉行冠禮,標誌著進入成年。程嬰覺得自己已經完成夙願,就與趙武等人告別,要實現他殉難的初衷,以及了卻對公孫杵臼早死的歉疚心情。他其實也是以一死表明心跡,證明自己苟活於世,決沒有絲毫為個人考慮的意思。趙武啼泣頓首勸阻,終不濟事,程嬰還是自殺了。

程嬰和公孫杵臼的事跡,後世廣為傳頌,並且編成戲劇《趙氏孤兒》,出現在舞台上,甚至流傳到海外異邦。元代(公元1206年——公元1368年)雜劇《趙氏孤兒大報仇》曾於1775年被法國著名文學家伏爾泰翻譯成《中國孤兒》,在歐洲產生過一定的影響。

【程嬰墓】

程嬰墓

程嬰墓忻州南關紅唐巷新修繕的程嬰墓。

《程嬰墓》劉子翬(huī)(110l~1147),劉子翬詩選

停車莽蒼認孤墳,烈烈英標尚想存。

已脫遺孤安趙氏,更輕一死報公孫。

荒林雀噪風常急,古道人稀日自昏。

惆悵九原如可作,欲憑楚些為招魂。

公孫杵臼

【?-?】春秋時晉國人,趙朔的門客。生卒年俱不詳,主要活動在晉景公時期(前599-前581年)。

晉景公三年(公元前597年)和程嬰合謀,藏匿趙氏孤兒趙武,自己獻出了生命。

晉靈公時,武臣屠岸賈與文臣趙盾不和,設計陷害趙盾,在靈公面前指責趙盾為奸臣。趙盾全家三百餘口因此被滿門抄斬,僅有其子駙馬趙朔與公主得以倖免。後屠岸賈又假傳靈公之命,迫使趙朔自殺。公主被囚禁於府內,生下一子後託付於趙家門客程嬰,亦自縊而死。程嬰將嬰兒放在藥箱裡,負責看守的將軍韓厥同情趙家,放走程嬰與趙氏孤兒後亦自刎。程嬰攜嬰兒投奔趙盾老友公孫杵臼。此時屠岸賈急欲斬草除根,為搜出孤兒便假傳靈公之命,要將全國半歲以下一月以上的嬰兒殺絕。程嬰與公孫杵臼商議,決定獻出自己親生兒子以保全趙家血脈。後程嬰便向屠岸賈告發公孫杵臼私藏趙氏孤兒,屠岸賈信以為真,派人搜出嬰兒,擲在地上,又刺了幾劍,程嬰見親子慘死,忍痛不語。公孫杵臼大罵屠岸賈后觸階而死。屠岸賈心事已了,便收程嬰為門客,將其子程勃(實為趙氏孤兒)當作義子,又取名屠成。二十年後,趙氏孤兒長大成人,程嬰告訴實情。趙氏孤兒悲憤不已,決意報仇。此時靈公已死,悼公在位,程勃將屠岸賈專權橫行,殘害忠良之事稟明,悼公便命他捉拿屠岸賈並處死。趙家大仇得報,趙氏孤兒恢複本姓,被賜名趙武。

程嬰和公孫杵臼的事跡,後世廣為傳頌,並且編成戲劇,出現在舞台上,甚至流傳到海外異邦。

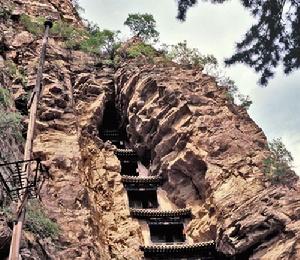

公孫杵臼墓

公孫杵臼墓公孫杵臼墓

公孫杵臼墓位於忻州市城東一公里處的返家莊,墓區現存祠堂與墓。祠堂為長方形院落,占地約7畝,現存房舍殿堂20多間,正殿5間,中為公孫杵臼祠堂,神台木閣內有公孫杵臼夫婦塑像。墓區在祠堂正南200米處,墓丘高2.3米,墓前有明清代正德11年“晉義士公孫杵臼墓”碑通。

藺相如

藺相如

藺相如【?-?】生卒不詳,戰國時期趙國上卿(丞相),為趙國做出了很大的貢獻,戰國時期著名的政治家、外交家、軍事家,相傳為河北曲陽人。在強秦意圖兼併六國、鬥爭逐漸尖銳的時候,不僅憑藉著自己的智慧和勇氣,讓秦國的圖謀屢屢受挫,更難得的是,他有容人之量,以大局為重,“先國家而後私仇”,是一位胸懷廣闊的政治家。他是我國古代一位偉大的政治家、外交家和思想家。根據《史記·廉頗藺相如列傳》所載,他的生平最重要的事跡有完璧歸趙、澠池之會與負荊請罪這三個。

【完璧歸趙】

有一回,趙王得了一件無價之寶,叫和氏璧.秦王知道了,就寫一封信給趙王,說願意拿十五座城換這塊璧.

趙王接到了信非常著急,立即召集大臣來商議.大家說秦王不過想把和氏璧騙到手罷了,不能上他的當,可是不答應,又怕他派兵來進攻.正在為難的時候,有人說有個藺相如,他勇敢機智,也許能解決這個難題。趙王把藺相如找來,問他該怎么辦。

藺相如想了一會兒,說∶“我願意帶著和氏璧到秦國去。如果秦王真的拿十五座城來換,我就把璧交給他;如果他不肯交出十五座城,我一定把璧送回來。那時候秦國理屈,就沒有動兵的理由。”

趙王和大臣們沒有別的辦法,只好派藺相如帶著和氏璧到秦國去。

藺相如到了秦國,進宮見了秦王,獻上和氏璧。秦王雙手捧住璧,一邊看一邊稱讚,絕口不提十五座城的事。藺相如看這情形,知道秦王沒有拿城換璧的誠意,就上前一步,說∶“這塊璧有點兒小毛病,讓我指給您看。”秦王聽他這么一說,就把和氏璧交給了藺相如。藺相如捧著璧,往後退了幾步,靠著柱子站定。他理直氣壯地說∶“我看您並不想交付十五座城。現在璧在我手裡,您要是強逼我,我的腦袋和璧就一塊兒撞碎在這柱子上!”說著,他舉起和氏璧就要向柱子上撞。秦王怕他把璧真的撞碎了,連忙說一切都好商量,就叫人拿出地圖,把允諾劃歸趙國的十五座城指給他看。藺相如說和氏璧是無價之寶,要舉行個隆重的典禮,他才肯交出來。秦王只好跟他約定了舉行典禮的日期。

藺相如知道秦王絲毫沒有拿城換璧的誠意,一回到賓館,就叫手下人化了裝,帶著和氏璧抄小路先回趙國去了。到了舉行典禮那一天,藺相如進宮見了秦王,大大方方地說∶“和氏璧已經送回趙國去了。您如果有誠意的話,先把十五座城交給我國,我國馬上派人把璧送來,決不失信。不然,您殺了我也沒有用,天下的人都知道秦國是從來不講信用的!”秦王沒有辦法,只得客客氣氣地把藺相如送回趙國。

【澠池之會】

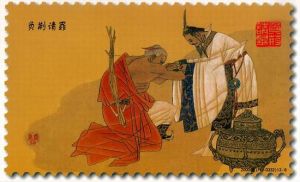

澠池之會

澠池之會 公元前282年,秦國派大將白起攻取了趙國的兩塊地方。次年,秦國又派兵攻占了趙國的石城;又過了一年,再向趙國進攻,兩國交戰,趙國損失了兩萬多軍隊,但秦軍的攻勢也被遏止了。

公元前279年,秦昭王想和趙國講和,以便集中力量攻擊楚國,於是派使者到趙國,約趙王在西河外的澠池見面,互修友好。趙王害怕,想不去,大將軍廉頗和上大夫藺相如商議,認為趙王推辭不去不好,就勸趙王去:“秦王約您會議,如果大王不去,那就顯得趙國力小而膽怯了,還是去好。”趙王聽從了廉頗、藺相如二人的建議,藺相如也隨著趙王一起去了。

廉頗帶領大軍把趙王送到邊境,臨分手。對趙王說:“這次大王去澠池,路上來回的行程,加上會見的時間,估計前後不會超過三十天。為了防止意外,要是過了這個日期大王還未回來,請允許我們立太子為王,以斷絕秦國扣留大王要挾趙國的念頭。”趙王同意了。廉頗還在邊境上布置了大量的軍隊,防備秦國的進攻。

到了澠池,見到秦王,雙方行過禮,便在筵席上敘談,酒到中巡,秦王對趙王說:“我聽說你喜歡彈瑟,我這裡有瑟,就請你彈一支曲子助助興吧!”趙王不敢推辭,只好彈了一曲。這時,秦國的御史走了過來,在簡上寫到:某年某月某日,秦王和趙王在澠池宴會,秦王命趙王彈瑟。

藺相如見此不悅,上前對秦王說:“趙王聽說秦王擅長擊缶,我這裡有個缶,請你敲敲缶讓大家高興高興。”秦王聽了勃然大怒,不肯答應。藺相如又端起缶走過去,獻給秦王,秦王還是不肯敲。藺相如就說:“現在我離大王只有五步,如果大王不答應,我拼著一死,也要濺你一身血。”意思是要和秦王拚命。

秦王的侍衛看到秦王受到脅迫,慌忙拔出刀來,要殺藺相如。藺相如瞪著雙眼,大喝一聲,嚇得侍衛連連後退,秦王心裡很不高興,也只好勉強在缶上敲了幾下。藺相如回頭叫來趙國的御史,也把這件事情記下來:某年某月某日,趙王和秦王在澠池宴會,趙王命秦王敲缶助興。

秦國的大臣們見秦王沒有占便宜,就說:“請趙王獻出十五座城地為秦王祝福!”藺相如也不示弱,說:“請秦王拿鹹陽為趙王祝福!”

一直到酒筵結束,藺相如為了維護國家的尊嚴,機智勇敢地同秦國君臣進行了針鋒相對、不屈不撓的鬥爭,挫敗了秦國的圖謀。秦國也知道廉頗率領大軍駐紮在邊境上,使用武力也得不到好處,便只好恭恭敬敬送趙國君臣回國。以後,秦、趙間暫時停止了戰爭。

【負荊請罪】

負荊請罪

負荊請罪 戰國時代,趙惠文王因藺相如辦外交有功,拜藺相如為上卿,官位在廉頗大將之上。廉頗因此心中不快,居功自傲,很不服氣,揚言要當面侮辱藺相如。相如知道後,不願意和廉頗爭位次先後,便處處留意,避讓廉頗,上朝時假稱有病,以便迴避。 有一次,藺相如乘車外出,遠遠望見廉頗的車子迎面而來,急忙叫手下人把車趕到小巷裡避開。相如的門客便以為相如害怕廉頗,非常氣憤。藺相如對他們解釋說:“依你們看來,是廉將軍厲害呢,還是秦王厲害呢?”門客們說:“當然是秦王厲害了。”藺相如說:“對了,秦王這樣威焰萬丈,我卻在朝堂上斥責他,侮辱他的臣子們,難道我就單獨害怕一個廉將軍嗎?不過我想,強暴的秦國之所以不敢對趙國用兵,正是因為有廉將軍和我兩個人在啊,如果兩個老虎相搏鬥起來,那情勢發展下去,一定不能一起生存,這正合秦國的心意,我對廉將軍一再退讓,正是以國家利益為重,把私人恩怨的小事拋在腦後啊!”

藺相如這番話,使他手下的人極為感動。相如手下的人也學習藺相如的樣子,對廉頗手下的人處處謙讓。 此事傳到了廉頗的耳中,廉頗為相如如此寬大的胸懷深深感動,更覺得自己十分慚愧。於是脫掉上衣,在背上綁了一根荊杖,請人領到相如家請罪,並沉痛地說;“我是個粗陋淺薄之人,真想不到丞相對我如此寬容。”

藺相如見廉頗態度真誠,便親自解下他背上的荊杖,請他坐下,兩人坦誠暢敘,從此誓同生死,成為至交。

【藺相如墓】

藺相如墓

藺相如墓 臨潼區東15公里,戲河之西,臨馬道北,有座占地6600平方米,高15米,呈方形隆頂的古冢,為戰國七雄之一趙國上卿藺相如之墓。

關於藺相如墓,歷史上眾說紛紜。但據清·康熙《臨潼縣誌》載:“相如墓在馬崖道上”。清代著名考古學家,陝西巡撫畢沅亦為之樹碑曰:“趙大夫藺相如之墓”(1952年,戲河人在戲河橋下撈出此碑,後一直保存在戲河國小,“文革”期間被毀壞)。

廉頗

廉頗

廉頗【約公元前310--約公元前237年】戰國末期趙國的名將,與白起、王翦、李牧並稱“戰國四大名將”。主要活動在趙惠文王(前298—前266)、趙孝成王(前266—前245)、趙悼襄王(前245—前236年)時期。他曾在對齊國、魏國的戰爭中取得勝利。長平之戰前期,他以固守的方式成功抵禦了秦國軍隊。長平之戰後,又擊退了燕國的入侵,斬殺燕國的栗腹,並令對方割地求和。晚年時,因不得志,他先後投奔魏國和楚國,去世後葬於壽春(今安徽壽縣境內)。他和趙國上卿藺相如之間曾發生過“負荊請罪”的故事,傳為美談;史書記載廉頗食量驚人,年老時每頓飯還能吃一斗米,十斤肉,因此宋朝大詞人辛棄疾說“廉頗老矣,尚能飯否?”

西漢偉大的歷史學家司馬遷在他的《史記》中,對廉頗有這樣一段高度概括的記載:“廉頗者,趙之良將也。趙惠文王十六年,廉頗為趙將,伐齊,大破之,取陽晉,拜為上卿,以勇氣聞於諸侯。”後來,廉頗又領兵大敗魏軍,取房陵,收安陽;痛擊燕兵,入冀地,圍燕京,升任相國,封信平君,集相國、大將軍於一身,主持全國軍事。“趙有廉頗馬服,強秦不敢窺兵井阱”(《漢書》),“四十餘年強秦不能得其所欲”(《戰國策》)。

廉頗不僅是驍勇慣戰的一代良將,而且也是一位勇謀兼備、能攻善守的三軍統帥。當時,廉頗所在的趙國,在強大的秦國面前是力不足恃的。秦國採用“各個擊破”、“遠交近攻”的連橫之策,對戰國六雄不斷的征戰,半個世紀時間,問鼎天下的大局基本奠定了。但懾於廉頗威名,強秦不敢對弱趙輕舉妄動。公元前262年,為上黨郡十七座城之故,趙韓聯盟,共御強秦,廉頗奉命率軍駐紮長平(今山西高平西北),與長途跋涉前來討伐的秦兵擺開了決戰的態勢。

廉頗審時度勢,表現了優秀的軍事指揮才能。他命三軍“堅壁以待秦”,以逸待勞,築壘修塞,蓄足澗水,廣設疑兵,以丹河為障,壁壘為屏、大糧山為大本營。平安固守三年,使秦疲而無功。後秦針對廉頗展開外交收賣手段,使趙王中了反間計,派僅能“紙上談兵”的趙括到長平取代廉頗掛印。結果,秦將白起大敗趙軍,於長平坑殺了趙卒四十萬。

【廉頗墓】

廉頗墓

廉頗墓 位於今安徽省壽縣八公山紀家郢放牛山之西南坡,俗稱“頗古堆”,距縣城7.5公里。古堆高約20米,周約30米,基有條石壘砌。背東靠山,面西平原,里許便是淮河。今日為旅遊勝地。

廉頗墓景區介紹 廉頗墓,位於今壽縣八公山紀家郢放牛山之西南坡,俗稱“頗古堆”,距縣城7.5公里。古堆高約20米,周約30米,基有條石壘砌。背東靠山,面西平原,里許便是淮河。今日為旅遊勝地

李牧

李牧

李牧【?-前229年】戰國時期趙國人,漢族,戰國時期趙國傑出的軍事家、統帥。官至趙國相,大將軍銜,受封趙國武安君。李牧的生平活動大致可劃分為兩個階段,前一段是在趙國北部邊境,抗擊匈奴;後一段是在朝中參與政治軍事活動,以抵禦秦國為主。與白起、王翦、廉頗並稱“戰國四大名將”。

約在趙惠文王(前298年——前266年)中期,李牧已成為一位富有韜略的邊將。他常居代地雁門郡(今山西寧武以北一帶),根據實戰需要,他設定官吏僚屬,當地市租全部交入幕府,做為軍費。他厚待戰士,每天宰殺數頭牛犒勞士卒;他注意提高戰鬥能力,每天教練士卒騎射;他有嚴格的防守措施,挑選派出人員偵探敵情、隨時發出報警信號。他和軍民約定:一旦匈奴人侵,未得出擊號令,一律速將人馬物質全部退入堡壘固守,不得輕易出擊。這樣堅持數年,軍隊無任何傷亡損失,形成了一支裝備精良而素質極高的邊防軍。但匈奴卻以為李牧膽怯,軍卒中亦有人覺得自己的將領膽怯,為此常有議論。趙王聞聽傳言,便責備李收。李牧不予理睬,激怒趙王,召他回朝,另派別將取代他。

新將領守邊一年多,匈奴一入侵,便帶兵出戰。出戰多數失利,損失傷亡很重,邊民不能進行正常的耕種和畜牧。趙王只好再請李牧出守,李牧謝絕,堅稱有病,閉門不出。趙王再三勉強,李牧才說:“王必用臣,必如前,乃敢奉命。”趙王應允,於是李牧再度到了邊地。

李牧一如既往,匈奴仍是數年一無所得。但匈奴終究還是認為李牧膽怯,邊地軍卒得到豐厚的供養而未能效力,也都想請求一戰。於是李牧精選戰車1300乘,精騎1.3萬匹,勇士五萬人,射手10萬人,加緊演習戰術。同時放縱邊民畜牧,使民眾布滿原野,誘使匈奴人侵。匈奴小股人馬侵入時,趙軍假裝敗走,並拋下數千民眾給敵人。匈奴單于貪得民眾財物,便率大軍入侵,李牧常設奇陣,用兩側包抄,痛擊敵人,大破匈奴10餘萬騎。接連又滅掉(衤詹)襤,攻破東胡,降服林胡,單于落荒而逃,以後10多年不敢接近趙國邊城。

由於李牧確保了趙國邊境的安全,使趙國君臣能無後顧之憂地對付強秦的兼併戰爭,實際上,藺相如、廉頗、趙奢等人在政治軍事鬥爭上的每一個勝利,都有李牧的協作支持在內。

李牧到朝中任職,約在孝成王二十年(前 246年)以後。這一年,他曾因國事需要調回朝中,以相國身份出使秦國,定立盟約,使秦國歸還了趙國之質子。兩年後,悼襄王繼位。當時,趙奢、藺相如已死,廉頗與樂乘均出走他國,李牧成為朝中重臣。悼襄王二年(前 243年)他帶兵攻取了燕的武遂(今河北徐水縣西)、方城(今河北固安縣南)。此時,泰國迅速地兼併了魏國的大片土地,迫使魏國屈服之後,把主要兵力對向趙國。趙王遷二年(前 234年),秦大將桓(齒奇)攻取趙的平陽(今河北臨漳縣西)、武城(今山東武城縣西),殺趙將扈輒,斬首10萬。三年(前 233年),又帶重兵攻打趙國。趙派李牧為大將軍,大破秦軍於宜安(今河北高城縣西南),桓(齒奇)兵敗潛逃。秦王暴怒,以金千斤,邑萬家購求桓(齒奇)(又稱樊於期)之首。可見此次大勝對秦打擊沉重,而趙得到喘息之機。因功大,李牧被封為武安君。

趙王遷四年(前 233年),秦再度出兵攻趙之番吾(今河北平山縣),李牧出擊,秦軍敗逃,但趙的軍力損失也很大。當時韓、魏已聽命於秦,尾隨秦軍攻趙,李牧為此又向南進軍,抵禦韓、魏的進攻。

趙正遷七年(前 229年),秦國大將王翦大舉攻趙國,率上黨兵卒直下井陘(今河北井陘縣),楊瑞和率河間兵卒進圍趙都邯鄲。趙國派李牧、司馬尚傾全軍抵禦,一直相持到第二年。趙國由於連年戰爭,再加北部代地地震,大面積饑荒,國力已相當衰弱,而更大的憂患還在朝中,昏聵的趙王遷,對那個誣陷過廉頗的秦國間諜郭開寵信不疑。秦國在戰場上不能速勝,便又行反間故計,重金賄賂郭開,使其誣告李牧、司馬尚謀反。趙王遷不作分析,馬上派趙蓖及齊將顏聚取代李牧。李牧為社稷軍民計,拒交兵權,繼續奮勇抵抗。趙王、郭開便暗中窺探,乘其不備之時,加以捕獲殘殺,並罷黜廢免了司馬尚。三個月後,王翦大破趙軍,殺死趙蓖,俘虜了趙王遷及顏聚,攻取邯鄲,滅掉了趙國。

李牧是戰國末年東方六國最優秀的將領。他的無辜被害,使後人無不扼腕嘆恨。胡三省注《通鑑》時曾將李牧的被害與趙國的滅亡聯繫在一起:“趙之所恃者李牧,而卒殺之,以速其亡。”司馬遷在《史記·趙世家贊》中說趙王遷“其母倡也”,“素無行,信讒,故誅其良將李牧,用郭開”。批判趙王遷而遷怒其母,未必妥當,但他的義憤填膺,與讀者的心是相通的。這種義憤。起著強烈而深刻的教育作用,也是對愛國志士的慰藉。

據稱李牧墓在山西省襄汾縣西考村。

趙奢

趙奢

趙奢【?-?】生卒年不詳,號:馬服君,漢族“馬”姓起源。趙國人,與趙王室同宗,當屆貴族。戰國後期趙國名將。戰國八將領之一,主要生活在趙武靈王(前324—前299年)到趙孝成王(前265—前245年)時期,享年約60餘歲。

趙奢的早期活動不詳。據《戰國策·趙策》載,他對趙勝說:“奢嘗抵罪居燕,燕以奢為上谷(燕郡,治所在今河北懷來縣,轄今張家門以東,呂平以北)守,燕之通谷要塞,奢習知之。”據此,他可能參與過武靈王胡服騎射的改革,而在惠文王四年(前295年) “沙丘之亂”後,趙成、李兌專權,迫害武靈王近臣,正值燕陽王召賢,趙奢亡命入燕,得信任,被任命為那守。趙惠文王十二年(前287年)李兌失勢,受其迫害者陸續回國,趙奢可能此時才回到趙國。

趙惠文王時,趙奢初做趙國的田部吏(徵收田賦的小官),收租稅,執法無私,因平原君家不肯出租,趙奢依法處置,殺平原君家主事者九人。平原君發怒,要殺趙奢,趙奢說道:“君於趙為貴公子,今縱君家而不奉公則法削,法削則國弱,國弱則諸侯加兵,諸侯加兵是無趙也,君安得有此富乎?以君之貴,奉公如法則上下平,上下平則國強,國強則趙固,而君為貴戚,豈輕於天下邪?”(《史記·廉頗藺相如列傳》)意思是說:“您是趙國的貴公子,現在縱容您家不奉行公事,那么國法就會削弱;國法削弱了。

國家就會衰弱;國家衰弱,各國就會進兵侵犯;各國進兵侵犯,趙國就不能存在,那您還怎么保持現在這樣的富貴呢?像您這樣地位高貴的人,如能奉公守法,那么全國上下就會公平合理;上下公平合理,國家就強盛;國家強盛,趙國統治就鞏固了,您作為國君的親族,難道會被天下人輕視嗎?”平原君聽了這番道理,認為趙奢是位很賢能的人,向趙王介紹舉薦。周赧王四十四年(前271年),趙奢得到平原君的薦擢,被任命為治理全國賦稅的總管。趙奢管理全國的賦稅後,國家賦稅因之公平合理,百姓富裕,國庫充實。

後來被任用做將軍,悉心治軍,對下嚴而和,凡有賞賜,必分給部屬。

惠文王十九年(前280年),趙奢被任命為將軍,跨進軍事行列。他帶兵攻取了齊因的麥丘(今山東商河縣西北),趙王因得城大喜,為之加增進酒,以示權賀。這以後便開始了他早期的軍事生涯。

周赧王四十六年(趙惠文王三十年,前270年),秦軍派重兵圍困閼與(今山西和順縣)。趙惠文王急召名將廉頗商議,問閼與“可救不?”廉頗回答:“道遠險狹,難救。”

(《史記·廉頗藺相如列傳》)又召問樂乘,樂乘所答與廉頗一樣。趙王又召趙奢商議。

趙奢認為:“其道遠險狹,譬之猶兩鼠斗於穴中,將勇者勝。”(《史記·廉頗藺相如列傳》)趙奢此議與趙王不謀而合。於是,趙王任命趙奢為將,率軍往解閼與之圍(參見閼與之戰)。

當時,秦軍在圍困閼與的同時,已經作了防止趙軍出兵救援的準備。他們發兵一支,向東直插武安(今河北武安縣西南),以成犄角之勢,牽制趙軍行動。趙奢偵知秦軍這一部署,從邯鄲出發才30里就下令安營紮寨,命令軍中加固營壘,在營區周圍修築了許多屏障,故意做出毫無進取的姿態。並且命令部隊說:“有以軍事諫者死。”(《史記·廉頗藺相如列傳》)軍中有一人建議火速去救武安,趙奢立即把他殺掉了。這樣,一直過了28天,而且再次增築營壘。秦軍派遣間諜進入趙軍駐地偵察,趙奢以好飯食招待 後把他放走。間諜把趙軍的情況報告給秦軍將領,秦將非常高興,秦將認為:趙軍“夫去國30里而軍不行,乃增壘,閼與非趙地也。”(《史記·廉頗藺相如列傳》)隨之,放鬆了警惕。

在送走秦軍間諜以後,趙奢突然作出決定,集合部隊,卷甲而趨,向西急進。僅兩日一夜即抵達距離閼與50里的地方。被拋在武安的秦軍聽說趙奢巳至閼與,如夢方醒,慌忙調集兵力奔向閼與。由於趙軍遠離後方,孤軍獨進,形勢依然十分危險。這時,趙軍中有一位名叫許歷的軍士,進見趙奢,說:“秦人不意趙師至此,其來氣盛,將軍必厚集其陣以待之。不然,必敗。”趙奢曰:“請受令。”許歷曰:“請就鈇質之誅。”

趙奢曰:“胥後令邯鄲。”許歷復請諫,曰:“先據北山上者勝,後至者敗。”(《史記·廉頗藺相如列傳》)

趙奢與趙武靈王

趙奢與趙武靈王 趙奢採納了許歷的主張,立刻發兵萬人,搶占了北山制高點。果然,秦軍後至,爭奪北山不得上,擁擠于山下,陷入十分被動地位。趙軍利用有利地勢,居高臨下,俯擊秦軍。秦軍大敗,四散潰逃。閼與之圍隨之解除。此次戰役,使威行諾侯的強秦遭受了一次最大的挫折,多年後仍不敢輕舉妄動,恐怕重路閼與之覆轍。班師回朝後,趙惠文王封趙奢為馬服君,地位與廉頗、藺相如相等,被後人列為東方六國的八名將之一。又封許歷為國尉。

趙奢作戰注意審時度勢,料敵後動,堅持以因敵而變,靈活用兵為原則,這從他與大將田單的交談中可以看出。

齊國大將田單大擺火牛陣(參見即墨之戰),復興齊國之後,第二年出任趙國丞相。

一天田單對趙奢說:我並不是不佩服將軍的兵法,“所以不服者,獨將軍之用眾”。過去“帝王之兵,所用者不過三萬,而天下服矣。今將軍必負(帶領)十萬、二十萬之眾乃用之,此單所不服也”。趙奢反對田單這一看法,他認為田單並不懂得用兵之道。他向田單詳細闡述了時勢變化同作,戰方式、戰爭規模相互之間的關係。他說:“古者,四海之內分為萬國。城雖大,無過三百丈者,火雖眾,無過三千家者。’然而現在是‘古之為萬國者,分以為戰國七’,‘千丈之城,萬家之邑相望’。時勢已發生了很大變化,戰爭的形式和規模也必須有相應的改變。例如‘齊以二十萬之眾攻荊,五年乃罷。趙以二十萬之眾攻中山,五年乃歸’。今天,齊國和韓國實力相當,以之進攻,難道以三萬之眾就能奏效嗎?‘以三萬之眾,圍千丈城’,不足圍城一角,用之野戰,不足以實行包圍,你將怎么辦呢?”趙奢的一席話,說得田單“喟然太息”,表示誠服。

【趙奢墓】

趙奢墓

趙奢墓馬服君趙奢墓坐落在邯鄲市區西北十五公里處的紫山。