概述

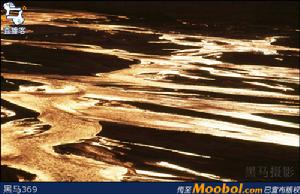

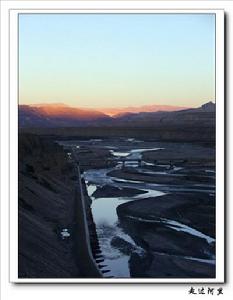

象泉河,印度河最大支流薩特累季河的上游,西藏自治區阿里地區最主要河流。又稱朗欽藏布。發源於喜馬拉雅山西段蘭塔附近的現代冰川,源頭海拔5300米。從源頭西流至門士橫切阿伊拉日居,經札達、什普奇,穿越喜馬

象泉河

象泉河老的象泉河是札達的母親河,

象泉河

象泉河札達是西藏文明的發源地之一。象雄——“大鵬之地”。古老的象雄文化,是藏族文化的起源之一。位於札達縣東南部的穹隆村,仍殘留著代表象雄文明的穹隆銀寨遺址。隨近的加尼瑪市場是與印度、尼泊爾貿易的最古老交易場所。

象泉河流域主要為沙生針茅占優勢的亞高山荒漠草原,以放養藏綿羊、氂牛為主。農作物一年一熟,主要種植青稞、豌豆、春小麥等。什普奇一帶作物一年兩熟,可種植水稻,是阿里地區主要農牧區。

發源

象泉河

象泉河西藏阿里境內的象泉河以其源頭的山谷形似象鼻而得名,藏語稱為“朗欽藏布”,它發源於噶爾縣門土鄉,往西經札達縣流出國境進入印度,在印度境內的一段稱之為薩特累季河(又譯為蘇特累季河),在巴基斯坦境內同奇納布河匯合成潘傑納得河後注入印度河,是印度河上游的主要支流,全長1450公里,流域面積達40萬平方公里。

薩特萊傑河

印度河主要支流。發源於中國西藏高原的蘭戛錯湖,在中國境內稱象泉河。進入印度喜馬偕爾邦,稱薩特萊傑河。入巴基斯坦後,在潘季納德與傑納布河匯成潘季納德河,注入印度河。長1,450公里,流域面積39.5萬平方公里。水力資源豐富。上游出喜馬拉雅山口在巴克拉建大型水壩,用以發電。中游哈里克建攔河壩,引水渠灌溉旁遮普平原與拉賈斯坦平原。

考古

西藏阿里象泉河流域考古調查取得重大進展●古老象雄文明的神秘面紗有望早日揭開

本報訊 在國家文物局邊疆考古專項資金的資助下,由四川大學中國藏學研究所、四川大學考古學系與西藏自治區

象泉河

象泉河象泉河流域是西藏西部最為重要的古代文明發祥地,歷史上著名的象雄王國(漢文史書稱其為“羊同”、“女國”等)、古格王國都曾以這一流域為中心創造過輝煌燦爛的文化。由於這一流域與南亞、中亞緊相毗鄰,因此也成為中外文明交流的一個十字路口,歷來被國內外學術界高度重視。從20世紀二、三十年代以來,以義大利藏學家G·杜齊為代表的外國學者開始在這一區域內進行考古調查,但在50年代初期以後,這一地區的考古工作基本上處於停頓狀態。直到70年代末—80年代初,中國學者才重新進入到這一區域開展考古工作,相繼取得了佛教時期的古格故城考古、托林寺考古、皮央·東嘎石窟寺考古等一系列令人矚目的考古新成果。

此次調查工作以象泉河發源地噶爾縣門士鄉為起點,西抵札達縣香巴鄉,主要在象泉河上游地帶由東向西展開,新調查發現石器地點、大石遺蹟、古代墓地、岩畫等各類前佛教時期遺存以及石窟壁畫、寺院遺址等佛教時期遺存17處,複查既往發現的文物點11處,獲取了大量重要的實物資料,對於全面、系統地認識這一流域各個歷史發展階段考古文化的面貌具有重要的意義。其中,尤其是對這一地區前佛教時期各類考古遺存的發現,對於揭開歷來文獻記載不詳的古老的象雄文明的神秘面紗,邁出了極為重要的一步。

所謂“前佛教時期”,主要是指以佛教為立國之本的古格王國成立之前的這一漫長的歷史時期,約當10世紀以

象泉河

象泉河A區位於山頂地勢最低的南部,東西長約300、南北寬約200米,面積約6萬平方米,地面相對較平緩,建築遺蹟最為集中,經編號的地面建築共有90余個單位,均為由礫岩岩塊或礫石砌建的地面建築。據觀察,A區建築依用途大致可分為防禦性建築(防牆和堡壘等)、家庭居住建築、公共建築、宗教祭祀建築、生活附屬設施等類型。防禦性建築均分布在A區山頂東、西、南三面邊緣,居高憑險,由多重防牆和與之連線的方形堡壘、暗道構成;家庭性居住建築主要分布在A區的東、西兩端,常見為方形、圓形的多間式或單間式,部分附有圓形或近似圓形的牲圈類設施。可能具有公共建築性質的遺蹟分布在A區中部,其開間較大,有的依地勢用礫岩岩塊砌有多重階梯。生活附屬設施在A區主要有2類,一是附屬於家庭式居址的牲圈類,二是分布在居址群中的圓形水坑,推測可能作為積蓄居民牲畜用水的蓄水坑;A區地勢相對平緩,建築密度最大,建築形式和用途多樣,保存的牆體相對較高,地面採集遺物較多,推測是遺址的主要生活區。

B區位於遺址中部的西北邊緣,東西長約350、南北寬15—50米,面積近1.5萬平方米。B區地處山頂

象泉河

象泉河C區位於遺址中部的東南邊緣,東西長近300、南北寬約30米,面積近1萬平方米。C區地處山頂東北的最高部位,經編號的建築遺蹟總計20個(組),其中大部分是建在山頂東北邊緣的防護牆、堡壘等防禦性工事建築,在C區西部(今小拉康附近)發現有一組可能具有宗教禮儀功能的公共建築。C區防禦性建築的分布,先是自東向西,再轉向由南向北,形成一個“L”形建築群,現存總長度約200多米,另在崖坡外側亦發現有多重護牆遺蹟。

象泉河

象泉河遺址山體崖坡下亦保存有少數防牆遺蹟和可能通向山頂的暗道口。尤其是B區北端的崖坡下,用礫岩岩塊沿山坡砌建有數道護牆,建牆的岩塊修整整齊,可見瓊隆城遺址軍事防禦設施和城堡的規劃建築事先顯然經過周密布局安排。

在穹隆銀城遺址地面採集到的文化遺物主要有:夾砂紅褐陶器殘片若干;多種形狀的磨石、石臼、石片等石器;鐵甲殘片;銅口器殘件;料珠等裝飾品;骨料及骨器殘件等。

與穹隆銀城遺址共存的另一處大型遺址是澤蚌遺址,該遺址位於穹隆銀城遺址山腳下曲那河谷西岸的一級台地,其東緊臨曲那河,其西與曲那河二級台地相連線,遺址的南、北兩面為河谷狹窄的入口,遺址正好選擇建在河谷的寬谷台地上。據初步調查,該遺址分別由居住聚落、列石遺蹟、墓葬群等不同遺蹟組成,占地範圍南北長約1300、南北最大寬500米,分布總面積近60萬平方米。居住遺蹟是澤蚌遺址的主要部分,大體上呈南北一線排列。居址建築顯然事先經過周密規劃,成組布局,形成錯落有致的房屋群落,其中以遺址中心部位編號為第6、12、13、14、35等組房屋建築遺蹟規模最為宏大。房屋形制主要以方形、長方形為主,各類房屋皆在地表遺有明顯的石砌基礎的殘痕,均採用礫石砌建,從遺址所處自然環境分析推測,這些建築用材均就近取自曲那河谷河灘上的天然礫石堆積層。在主要建築組群的周邊,還散布有一些相對規模較小的建築遺蹟,形制除有方形之外,還有圓形以及不規則形等,推測後者可能系搭設帳篷等遺留下來的痕跡。

在遺址的東部近二級台地處,發現有大小不等的土坑,形制有圓形、橢圓形、不規則形等,從其分布在建築遺址

象泉河

象泉河該遺址的墓葬主要分布在居住遺址的南、北以及西南部。從墓葬的規模上劃分,既有規模巨大的大型積石墓,也有形制較小的積石墓葬。

其中,尤其以編號為M2的一座積石墓體量最為宏大,該墓全部採用天然礫石人工壘砌,礫石之間可能採用泥土作為黏合,大體上可分為石基礎及墓丘2個部分。石基礎形制呈長方形,長62、寬17.3米,逐層向上收分,形如梯形。在石基礎之上再壘砌墓丘,因早年盜掘破壞嚴重,墓丘已基本不存,並形成向下的巨大盜坑。墓葬現存高度約3—6米。在該墓的西部(背面)位置,發現有石砌成的門道樣遺蹟,此外還用礫石砌建有3座圓形或近圓形的石台,推測後者的用途可能屬於祭台或祭壇一類建築。遺址內的小型積石墓主要集中分布於遺址的南部,成群分布,多呈東南—西北方向排列,墓葬多為邊長1.3×1.5米,採用礫石砌出框線,其殘存於地表部分的石框基本與地表平齊。此外,在遺址內還發現有石砌的石台(石壇)多處,如編號為66的一座石台,形制呈長方形,在石台的一端有凸出的圓形台壇與石台相接,其用途或與某種特殊的祭祀禮儀活動有關。澤蚌遺址的東端緊臨曲那河岸邊,遺有一座列石遺蹟,遺蹟的基本形狀為平面略呈梯形的石框,在石框的西框線及南框線上各樹立有長條狀的石條,大部已殘斷,但仍有2根立石的長度在1米以上。在遺址地表採集到部分殘陶片。

出土遺物中,穹隆銀城遺址編號為04KLAS66的一處可能屬於祭祀遺址中,發掘出土一尊雙面青銅神像,造型奇特,上身赤裸,兩乳突出,呈跪坐狀,一手扶膝,一手向上舉持器物(因殘破過甚無法詳辨),其頭部前後兩面均有面孔,五官粗獷,面容猙獰,具有西藏西部地區前佛教時期造像的顯著特點,明顯有別於佛教時期的造像,初步推測其很可能與西藏原始宗教——本教的神靈有關,並在一定程度上受到印度濕婆教系統神像風格的影響。

在穹隆銀城遺址的周圍,還調查發現有地名為拉托、曲松果的2處大型墓地,各有數以百計的墓葬,表面多以石丘為墓丘,經試掘的幾座墓葬均以石塊砌成石棺。

象泉河上流以穹隆銀城為中心

象泉河

象泉河除此之外,此次象泉河流域還新調查發現和重點複查了一批佛教時期的石窟寺與寺院遺存,其中的桑丹石窟寺壁畫不僅保存狀況良好,而且與過去發現的帕爾嘎爾布石窟壁畫具有相同的印度波羅藝術風格因素,彌補了西藏西部佛教石窟壁畫從克什米爾藝術風格向波羅藝術風格發生轉變的一個缺環。古格香巴一帶新發現的幾座佛教石窟壁畫其年代初步推測可從11—15世紀,對於認識古格王國佛教藝術不同階段的發展演變脈絡,也具有重要的學術價值。

相關

西藏托林寺108塔面臨象泉河漲水危機

象泉河

象泉河