人物生平

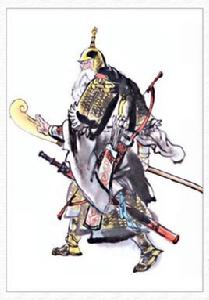

譚志道(1808—1887),同治、光緒年間著名京劇老生譚鑫培之父。湖北江夏人。非科班出身,由業餘愛好戲曲(漢戲)而轉為職業演員。應工老旦,但亦能演老生。因聲狹音亢,猶如鷚鳥叫,鷚鳥俗稱“叫天子”(有說即雲雀),遂得“叫天’之藝號。

藝術經歷

1853年時,因太平天國武裝革命,武昌變為戰場,譚志道偕妻及子鑫培,由水路乘船先至天津一帶“跑簾外”(即農村鄉鎮之草台戲),後輾轉進入北京。來京後,改唱京戲。搭程長庚主持之三慶班。

藝術特色

據譚富英談,其曾祖父譚志道,唱念字音多用湖北音,似今日漢劇唱念字音。

代表劇目

擅長劇目有《斷後》、《辭朝》、《釣龜》等劇。在當時曾與程長庚合演 《硃砂痣》,時稱“雙絕”。

京劇譚門

兒子譚鑫培

兒子譚鑫培清鹹豐年間,譚左灣有一個遠近聞名的戲班子,走南闖北唱漢戲,戲班的“班主”就是譚鑫培的父親、當地著名漢調藝人譚志道。由於乾隆五十年(1790年)的徽班進京為徽漢合流以至京劇的形成奠定了基礎,作為漢調演員,譚志道在1853年北上把漢調老旦表演藝術從湖北帶到北京。

譚鑫培:“伶界大王”

譚鑫培是一位綜合各家的京劇藝術大師。他繼承了程長庚、余三勝、王九齡等前輩的藝術,並且更廣泛地向崑曲、梆子等劇種吸取養分。他把京劇老生藝術提高到一個全面發展的新階段,創立了京劇中的第一個門派“譚派”,親手培育了楊小樓、梅蘭芳、余叔岩三位前賢。在當時的北京,他有“伶界大王”的美譽。

孫子譚小培

孫子譚小培譚小培:“三小一白”享譽大江南北

譚小培是譚鑫培的第五子。在唱京劇的過程中,因為變聲的關係,曾經改行學德語數年。1919年與楊小樓、尚小雲和白牡丹(荀慧生)赴上海演出,大受歡迎,從此“三小一白”享譽大江南北。

譚富英:拍中國首部京劇有聲電影

曾孫譚富英

曾孫譚富英譚富英以“譚門本派”的名義在上海“亦舞台”演出譚派代表作《定軍山》時一炮而紅。並拍攝了中國第一部京劇有聲電影《四郎探母》。

譚元壽:當今京劇領軍人物

玄孫譚元壽

玄孫譚元壽譚門第五代譚元壽為譚富英的長子,曾與祖父譚小培、父親譚富英同台演出。譚元壽急公好義,熱情參加各種賑災義演和捐款活動,尤其是在“非典”期間,他以自己的家庭為背景,臨時趕排了反映全民抗“非典”精神面貌的新戲。

譚孝曾:其妻為譚家第一位女演員

來孫譚孝曾

來孫譚孝曾譚門第六代傳人譚孝曾1949年生於北京。2005年在美國紐約接受了林肯藝術中心主任凱特為他隆重頒發的“亞洲傑出藝術家獎”和“中美文化貢獻獎”。譚孝曾的妻子閻桂祥是北京市戲曲學校京劇1959年班的優秀旦角學生,成為譚家第一位女演員。

譚正岩:“70後”的新生軍

晜(kun)孫譚正岩

晜(kun)孫譚正岩譚正岩1979年生於北京。2004年以一出《楊再興大戰小商河》摘取了全國青年戲曲演員紅梅大賽金獎。2005年在CCTV全國青年京劇演員大賽中以《定軍山》、《戰太平》兩劇榮獲金獎。

成就榮譽

國粹京劇是在許多古老地方劇種的基礎上綜合、豐富、提高而形成的,其中,來自湖北的漢劇對其聲腔、劇目、行當及表演的形成有著直接的影響。出生於武漢江夏的著名漢調藝人、京劇譚門的奠基人譚志道,因其聲音高亢洪亮,每發高音傳數里之外,遂獲“譚叫天”藝名。由於爆發太平天國農民起義,譚志道攜家眷北上謀生,不僅將漢調引進北京,也將日後成為京劇史上“里程碑式人物”的譚鑫培帶到了北京。