簡介

西布

西布戊戌變法失敗以後,黃乃裳回到福建。念及福建民生困難,他想到前往南洋尋覓可以移民墾殖的地點,一方面為窮困的同胞開闢生活的路徑,另一方面也為逃避慈禧的專制統治。1899年9月,黃乃裳舉家來到新加坡,並擔任《星報》主筆。在此期間,他到馬來西亞、蘇門答臘、荷屬東印度群島等地勘察移民點。1900年4月,黃乃裳帶著幾個親人來到英屬砂拉越,開始實施他的宏大覓地拓荒計畫。經過籌劃考察歷經千辛萬苦,黃乃裳終於在拉讓江找到了墾地,並在河邊建了“亞答厝”(草房)。黃乃裳通過古晉華人甲必丹王長水的介紹,與沙王布魯克二世商談移民墾殖事宜;雙方達成協定,簽訂十七款條約,有“待吾農人與英人一例,所墾之地有九百九十九年之權利;廿年升科,每英畝納稅洋銀一角;王家如需吾農已開墾之地,須照時價估買;吾農有往來自由,信仰自由,言論自由,出版自由,設立公司商業自由,購買槍械自由,航業自由諸權利;無納丁稅、無服公役、無當兵義務;凡違反民事在五元以下罰金之件,港主有自治之權。將其地改名為“新福州”,由王家通告各國郵政,以便通信諸條。”孫中山先生知道後,譽此條約為當時中國對外簽訂的第一個平等條約。

墾地找到後,黃乃裳以港主身份,成立“新福州開墾公司”;他一面籌辦公司,一面親自數度回國,到閩侯、閩清、古田、永泰、屏南、福清等福州十邑(大部分為閩清人),招募以農民為主、包括各類工匠、商人、醫生、牧師等1,118人,組成墾殖團體,分三批到達詩巫。從此以後,黃乃裳與墾民們“食與共席、睡與同榻、凡平生所未償之苦楚,無弗盡嘗。”當時詩巫瘟疫流行、氣候惡劣,墾民們不服水土,病者死者相繼發生,但在黃乃裳的鼓勵與教導下,終於戰勝自然,擺脫了困境。墾區初期只種些番薯、雜糧、蔬菜之類,後來引種橡膠成功,墾區經濟飛躍發展,成為南洋群島橡膠主要產地。

西布

西布1904年,黃乃裳不讓在墾區販賣鴉片及開設賭場等,因此忤逆當時地方政府旨意,被驅逐回國。但新福州秉承黃乃裳精神,進一步發展壯大起來,並且源源不斷地從祖國吸引來大批華僑新墾民。

後人為了紀念黃乃裳的功績,把詩巫的一條街道命名為“乃裳街”,設立了乃裳中學,立了黃乃裳塑像。民國初期,福州台江萬壽街也命名為“乃裳路”,閩清縣城及黃乃裳故居六都湖頭等地,都修建了黃乃裳紀念館,塑了黃乃裳半身和全身立像,供人瞻仰,而湖頭街也更名為“乃裳街”。

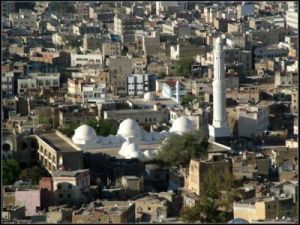

西布是沙撈越的第二大城市,它位於樂將河畔,是一座充滿活力的港口城市。

西布市的特色是市內有許多教堂,數量要大於清真寺和佛教寺院。它的城區道路縱橫交錯,交通較為擁擠。市中心的中央大街上有許多飲食店和商場,從高街到市場路附近的市場是晝夜營業。

西布的主要景點有七層觀音塔、樂將花園以及朱比麗花園。西布市內也有參觀依班族長屋的旅遊項目,遊人通過當地旅遊公司代辦團體參觀長屋的項目,就可以乘著依班人的“快船”前往長屋了。

住宿

西布

西布