簡介

閩侯縣閩侯縣地處 福建省東南沿海,省會福州市西南側,位於北緯25°47′35″—26°36′28″、東經118°52′10″—119°25′31″之間。東部、東南部與 福州市、長樂市相鄰;西部、 西南部與閩清、永泰縣交界;南部與福清市接壤;北部、東北部與古田、羅源縣毗鄰。 閩江自西北向東南橫貫縣境中部,在境內流長100.4公里,把縣境分割成江南、江北兩大塊。北岸的沿江鄉鎮有小箬鄉、白沙鎮、甘蔗街道、荊溪鎮;南岸的沿江鄉鎮有 鴻尾鄉、 竹岐鄉、上街鎮、南嶼鎮、 南通鎮、尚乾鎮、祥謙鎮。閩江流至南台島淮安時,分為兩支,俗稱南港、北港。南港又統稱烏龍江,繞經上街、 南嶼、南通三鎮與 大樟溪會合,再流經祥謙、尚乾後出境,到馬尾與北港匯合,越閩安鎮流入東海。

江北的山地屬鷲峰山的東伸支脈,山脈由閩清、古田入境,蜿蜒廷坪鄉、大湖鄉,然後折向西南,直抵洋里、白沙等鄉鎮,海拔高度大部分在800米以上,大湖鄉的 牛姆山主峰為境內最高峰,海拔達1403.7米,其次為大湖鄉嶺頭村的石洋山,海拔為1384.9米,再次為廷坪鄉後溪村的獅頭蒂,海拔為1337.7米;江南山地屬戴雲山北延山麓,自德化、永泰入境,分別綿延於鴻尾、竹岐、上街、南嶼、南通、尚乾、祥謙、 青口等鄉鎮,在西南部與 永泰接壤,形似一堵與永泰相隔的天然屏障。著名的 山峰大帽山,在鴻尾鄉境內,海拔1237.7米。

閩侯全境南北長89.7公里、東西寬55.75公里,土地總面積為2136平方公里(折320.33萬畝)。全縣地勢西北高、東南低,閩江流域從洋里、鴻尾、白沙起,向東至尚乾逐漸平坦開闊,為福州平原的一部分,海拔多在3—10米。所以,閩侯縣地貌分為五種類型:中山、低山、 高丘、低丘和台地平原。中山、低山合稱為山地,共有面積223.9萬畝,占土地總面積69.9%;高丘、低丘又統稱丘陵,全縣丘陵總面積為37.84萬畝,占 土地總面積的11.8%;台地平原總面積為58.59萬畝,占土地總面積的18.3%。

歷史沿革

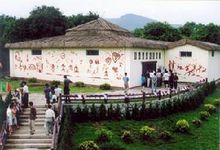

196年(漢建安元年)置侯官縣, 屬會稽郡南部都尉。三國吳時,隸屬建安郡。 282年(晉太康三年)侯官析置原豐縣、溫麻縣,三縣同屬晉安郡。 502—519年(南朝梁天監中年間)侯官、原豐合併為東侯官。589年(隋開皇九年)復名原豐。 592年(隋開皇十二年)改名閩縣,屬建安郡。623年(唐武德六年)閩縣析置侯官、長溪、新寧(長樂)、溫麻(連江)縣。公元631年(貞觀五年)侯官又併入閩縣。702年(武周長安二年)復置侯官縣。766年(永泰二年)劃侯官西部地置永泰縣。785年(貞元元年)劃北部地置梅溪場(後為閩清縣)。808年(元和三年)侯官併入福唐縣,810年(元和五年)復置侯官縣,閩縣和侯官縣同屬福州。閩國年間 (933年)改閩縣為長樂縣,侯官縣為閩興縣。935年,長樂、閩興復名閩縣、侯官縣。941年,閩縣再改稱長樂縣,翌年又恢復原名,此時兩縣皆隸於長樂府。 曇石山文化遺址

曇石山文化遺址 曇石山文化遺址曇石山文化遺址981年(宋太平興國六年)閩縣析置懷安縣,侯官、閩縣、懷安三縣同屬福州。元屬福州路。公元1580年(明萬曆八年)懷安縣併入侯官縣,自此閩縣、侯官兩縣並立,同屬福建 寧福道福州府。民國元年(1912年),閩縣、侯官縣政區仍沿襲清末區劃。5月5日,閩縣、侯官縣裁撤歸併,稱閩侯府,原兩縣一切事務均歸閩侯府接收管理。

閩侯府印信於12日啟用,福州府印信於同日作廢。同年11月,閩縣、侯官縣印又重新啟用。 民國2年3月廢府,閩縣、侯官縣再次合併為閩侯縣,轄地範圍不變。取兩縣原名首字定名為閩侯縣,閩侯由此而得名。

新石器文化遺存曇石山 遺址1946年,民國35年,析縣治部分區域設福州市政籌備處,從此縣市分治。1944年改名林森縣。

1949年9月隸屬福建省第四專區,1950年復名閩侯縣,屬閩侯專區。1956年3月直屬福建省轄,8月改屬福州市(或說,1958年屬福州市)。 1959年復屬閩侯專區, 閩侯又歸其管轄, 1970年改專區為地區,同年2月,閩侯地區移駐莆田,改稱莆田地區。 1970年,閩侯縣改隸莆田地區。

民國23年9月,閩侯縣營前等的六里的光裕、高詳、欽仁、江左、紹惠、至德劃到 長樂縣。

民國25年, 閩侯縣琯頭8鄉及川石、壺江2鄉劃到連江縣。

民國29年,小箬、大箬、安仁溪、大溪、北溪、馬洋、樟洋、石鄭劃到閩清縣。

民國32年,小箬又劃回閩侯縣。

民國35年1月劃縣城區設福州市。

縣治先後設於福州西澗、閩侯義序、尚乾、螺洲,1970年縣人民政府駐地由螺洲鎮遷至甘蔗鎮。

閩侯原閩縣部分宋時分為12都,元、明兩代分為鳳池西、鳳池東、晉安東、晉安西、高蓋南、高蓋北、崇善東、崇善西、開化東、開化西、贊賢、安仁12都,清代仍沿其舊;侯官縣部分宋、元、明、清均為桂枝、東孝悌、西孝悌、勝業、修仁、永安、東太平、西太平、石門、五芝10鄉;懷安縣部分宋時分為感應、崇業、靈山、八座、承平、移風、積德、侯官、同樂東、同樂西10鄉,元代仍沿其舊。民國24年並為鼓山、南港、鳳山、大湖4區。民國34年區署撤銷,轄27個鄉(鎮)。

1949年劃為開閩、馬江、閩亭、扈嶼、尚乾、南港、南嶼、侯官8鎮和松鼓、雙岳、平遠、西豹、淨屏、金山、鳳岡、小南、穆源、桐口、九鳳、關源、甘蔗、白沙、洋箬、大湖、雙大、雙湖、義序、螺洲、四維、城門、永臚、嘉登、鳳港、江濱、竹岐、東汶、大北、小北、江南、江北33鄉。

新石器文化遺存曇石山遺址

新石器文化遺存曇石山遺址1949年9月隸屬福建省第四專區

1949年12月,從福建省 第四專區 閩侯縣 劃西豹、淨屏、雙岳、松鼓、江南、江北,白湖、雙湖、平遠、開閩等鄉劃到福州。

1952年12月,從第四專區 閩侯縣劃出鼓山、洪山、蓋山、新店等到福州,隸屬福州市人民政府郊區行政辦事處。

此時今郊區所轄的建新、琅歧、亭江、城門和嶺頭、宦溪、紅寮等鄉鎮仍隸屬於閩侯專區 閩侯縣。

1956年劃為城門、馬尾、南嶼、白沙、尚乾、雪峰、石牌7個區。1957年11月撤銷郊區行政辦事處,原所轄的18個鄉鎮調整為10個鄉鎮,屬福州市人民委員會。

1958年9月,恢復建制,稱福州市郊人民公社管理委員會,1959年7月改為福州市人民委員會郊區行政辦事處,其隸屬不變。1960年3月,郊區行政辦事處撤銷,鼓山、新店分別成立區人民委員會,隸屬福州市。

洪山公社分解劃屬鼓樓區和台江區,蓋山公社劃屬倉山區。1962年1月郊區行政辦事處恢復後,上述區、社歸其管轄。此後,在今郊區轄區內曾先後設立過郊區革命委員會、北峰區革命委員會、蔬菜區革命委員會(後改名為環城區人民政府)、郊區人民政府,均隸屬於福州。

閩侯縣鎮

閩侯縣鎮 1955年5月,從閩侯專區 閩侯縣劃 義序、吳山,盤嶼、陽岐劃到福州。

1956年6月,縣石牌區貴洋鄉丹洋村劃到福州。

1958年4月,永泰縣葉洋鄉劃到閩侯縣。

1956年3月,閩侯專區撤銷,閩侯縣直屬福建。1958年11月5日,改由福州管轄。

1958年實行人民公社化,劃為18個人民公社。

1959年8月8日,閩侯專區恢復,閩侯又歸其管轄。1970年,閩侯縣改隸莆田地區。

1960年1月,從閩侯專區 閩侯縣劃 縣馬尾公社 到福州。

1961年11月,從閩侯專區 閩侯縣劃 縣建新、亭江、琅岐、北峰4個公社劃到福州郊區。

1970年2月1日,蓋山公社等併入朝陽公社(城門公社),地並回閩侯專區閩侯縣。

1970年2月17日,經國務院批准,福建閩侯專區革委會機關由閩侯螺洲遷至莆田,

1970年改專區為地區,同年6月,改為莆田地區。

1971年8月,從莆田專區閩侯縣劃城門公社(包括今城門鎮、蓋山鎮等)到福州市朝陽區(即後面的倉山區,原郊區1970年2月撤銷)。

1973年9月至今,閩侯縣實際劃給福州,1973年9月閩侯縣革命委員會才從莆田地區實際劃給福州革命委員會管轄。但是閩侯縣 閩江江心中心線以南的 電力和 水利則繼續由莆田地區(莆田市)負責建設、管理、發電、供電,包括閩侯縣的南通、上街、南嶼、祥謙、尚乾、青口和鴻尾、竹岐、閩江,截至1989年底,電力供給覆蓋面達到99.1%的行政村,直到1993年7月才由莆田市改轉給福州代管。

1975年3月撤銷北峰區,5月重新恢復成立福州市郊區革命委員會。

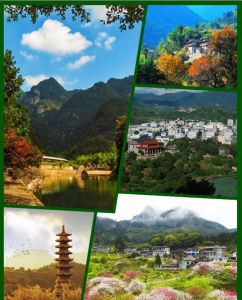

閩侯縣風光

閩侯縣風光 1983年劃為14個人民公社1個鎮。

1984年實行政社分開,各公社分別改為鄉(鎮),共設4個鎮11個鄉,後又增設小箬鄉,並陸續將5個鄉改鎮。

2000年,閩江鄉劃出公婆、勝利、建星、閩亭、建亭5村歸馬尾區。閩侯縣轄甘蔗、白沙、荊溪、上街、南嶼、南通、祥謙、尚乾、青口9個鎮,廷坪、洋里、小箬、大湖、鴻尾、竹岐、閩江7個鄉,設7個居委會、311個村委會。

2003年,閩侯縣轄9個鎮、7個鄉:甘蔗鎮、白沙鎮、南嶼鎮、尚乾鎮、祥謙鎮、青口鎮、南通鎮、上街鎮、荊溪鎮、竹岐鄉、鴻尾鄉、洋里鄉、大湖鄉、廷坪鄉、閩江鄉、小箬鄉。

2004年,全縣轄9鎮7鄉,323個村(居),總人口61.5萬。

2005年2月5日,撤銷閩江鄉,閩江鄉並回祥謙鎮。合併後的祥謙鎮轄泮洋、蘭圃、枕峰、鳳港、琯前、雙龍、洋下、岐尾、瀾澄、山後、輔翼、卜洲、三溪口、門口、蕭家道、祿家、中院、江中、峽南、新建20個村委會,鎮人民政府駐地不變。9月27日,撤銷閩侯縣甘蔗鎮建制,設立甘蔗街道辦事處,原甘蔗鎮的行政區域為甘蔗街道辦事處的行政區域,甘蔗街道辦事處駐原甘蔗鎮政府所在地五福村。2005年,閩侯縣轄1個街道、8個鎮、6個鄉:甘蔗街道、白沙鎮、南嶼鎮、尚乾鎮、祥謙鎮、青口鎮、南通鎮、上街鎮、荊溪鎮、竹岐鄉、鴻尾鄉、洋里鄉、大湖鄉、廷坪鄉、小箬鄉。

2013年7月1日,閩侯縣南嶼鎮以及上街鎮建平、新洲、厚庭、馬排、馬保等5個村交由福州高新區託管。

行政區劃

民國三十八年(1949年)8月17日,閩侯縣全境解放。9月中旬,縣人民政府劃分全縣為9個區,以序號為區名,區公所駐地依次為:一區白湖、二區雙岳、三區閩安、四區尚乾、五區南嶼、六區洪塘、七區甘蔗、八區新店、九區大湖。12月,二區全部,一區的白湖、雙湖,八區的平遠、開閩等鄉劃歸福州市,同月,析第三區嘉登鄉為第二區(駐嘉登),析第七區白沙、穆源、竹岐鄉及第九區雙大鄉的大坪、珍山2村設第十區(駐白沙)。

1951年4月,析第九區雙大鄉和洋箬鄉部分保設十一區(駐小箬),析第五區南港鄉設十二區(駐南通),析第六區侯官鄉設十三區(駐上街)。1952年5月,析第四區滬嶼鄉設十四區(駐滬嶼),析第七區穆源鄉設十五區(駐鴻尾),析第九區東汶鄉設十六區(駐廷坪)。8月,對區轄鄉鎮進行調整,原有的214個鄉(鎮)合併為184個鄉(鎮)。

1953年7月,增設水上區,管理自福州市劃來的漁民,區公所駐六區鳳塘鄉。

1955年7月,各區委、區政府以地名稱謂代原來數字稱謂。8月進行區劃調整,由16個區改設為13個區。

1956年4月,全縣13個區合併為7個區:城門區、馬尾區、南嶼區、白沙區、尚乾區、雪峰區、石牌區。

1958年5月,全縣進行撤區並鄉,成立6個鎮、11個鄉。6個鎮是:馬尾、亭江、琅岐、祥謙、南嶼、白沙;11個鄉是:城門、南通、竹岐、上街、鴻尾、荊溪、大湖、廷坪、洋里、建新、石牌。8月22日,城門人民公社成立,9月中旬全縣實現公社化,全縣原有595個農業社合併為17個人民公社:城門、祥謙、南通、南嶼、竹岐、上街、鴻尾、荊溪、大湖、廷坪、洋里、建新、亭江、琅岐、石牌、馬尾、白沙人民公社。

1959年1月,石牌人民公社改名為北峰人民公社。9月,增設閩江人民公社。

1960年1月,馬尾公社劃屬福州市。1961年11月,建新、亭江、琅岐、北峰4個公社劃屬福州市郊區。

1962年10月,恢復區建制,全縣設12個區:城門、尚乾、南嶼、荊溪、大湖、白沙、竹岐、南通、上街、洋里、鴻尾、廷坪。同時設1個縣人民公社,即閩江人民公社。

1964年9月,撤區並社,設立城門、祥謙、南嶼、上街、荊溪、竹岐、鴻尾、洋里、大湖、廷坪、南通、白沙、閩江等13個公社。

1970年6月,城門公社劃歸福州市。

1983年3月,祥謙公社分解為兩個公社一個鎮,即祥謙公社、青口公社和尚乾鎮。

1984年7月,撤銷公社建置,全縣設4鎮11鄉:甘蔗鎮、 白沙鎮、尚乾鎮、南嶼鎮、青口鄉、祥謙鄉、南通鄉、荊溪鄉、上街鄉、竹岐鄉、閩江鄉、洋里鄉、大湖鄉、廷坪鄉、鴻尾鄉。

1992年8月,上街、青口、祥謙、南通、荊溪5個鄉改為鎮建制。

1993年,全縣共轄9鎮6鄉、318個行政村、4個社區。

區劃詳情

2014年,閩侯縣轄甘蔗1個街道和荊溪、白沙、青口、南嶼、祥謙、尚乾、南通、上街、竹岐、鴻尾、大湖、廷坪、洋里、小箬14鄉鎮,全縣共319個村(居)委會,其中:村委會292個, 居委會27個。閩侯縣行政轄區 街道/鎮/鄉名 面積(平方公里)人口(萬人) 街道/鎮/鄉名 面積(平方公里) 人口(萬人) 甘蔗街道 47 4.5 荊溪鎮 1314.7白沙鎮175 3.3 竹岐鄉 224 2.9 南嶼鎮 171 6.1 廷坪鄉 217 3.6 尚乾鎮 51.7鴻尾鄉157 3.3 祥謙鎮 89 6.4 洋里鄉 151 3.0 青口鎮 127 8.5 大湖鄉282 3.3 南通鎮 112 4.7 小箬鄉 46 1.0 上街鎮 157 8.4 江洋農場 0.38。

人口民族

人口

全縣總戶數18.15萬戶,戶籍人口58.08萬人,流動人口17.23萬人, 戶籍人口比上年增加5462人,平均每戶3人。60周歲以上的老年人口11.35萬人,占總人口19.54%,比上年多6452人。男女比例,男性30.17萬人,占51.93%;女性27.92萬人,占48.07%;男性比女性多2.25萬人。2014年全縣出生人數8891人,出生率15.37‰,死亡人數3360人,死亡率5.81‰,人口自然增長5531人,人口自然增長率9.57‰。2014年全縣遷入4668人,遷出4737人,遷出大於遷入69人,人口遷移負增長0.12%。全縣總人口為70.5萬人,2016年城鎮化率54.3%,全年出生率12.7‰, 死亡率5.9‰,人口自然增長率6.8‰。民族

2000年第五次人口普查顯示,閩侯縣人口以漢族為主,有蒙古族、回 族、藏族、維吾爾族、苗族、彝族、壯族、布依族、朝鮮族、 滿族、侗族、瑤族、白族、土家族、哈尼族、 傣族、黎族、畲族、哈薩克族、俄羅斯族、鄂倫春族、高山族、水族、納西族、土族、撒拉族、仡佬族、錫伯族、阿昌族、羌族、塔吉克族、京族等少數民族分布。經濟

農業

全年實現農林牧漁業總產值23.09億元,增長7.7%。全縣糧食播種面積2.51萬公頃,總產量13.40萬噸。加快農業結構調整步伐,牧漁、花卉、茶葉、果蔬、林竹、食用菌等6大主導產業日益壯大。紮實推進農業產業化經營,重點扶持振園實業、 光華農牧、 文武雪峰、 旗山花卉等25家市、縣兩級農業產業化龍頭企業和特色產業基地建設,農產品訂單面積達0.1萬公頃,輻射帶動5萬多農戶,增收8000多萬元。加強農業基礎設施建設,切實做好防汛備汛工作,建成縣、鄉、村等級公路52項129.3公里。落實森林防火責任制,全年造林0.07萬公頃,森林覆蓋率達54.5%。工業

全年實現 國內生產總值101.33億元,財政總收入12.81億元,其中地方 財政收入6.16億元,增長19.1%。全縣工業總產值完成190.2億元,其中規模以上工業產值134.09億元。針對水、電、用地、

第三產業

全年共接待遊客81.2萬人次,營業收入達1.3億元。曇石山文化遺址和 十八重溪風景名勝區的品牌地位進一步確立,建設步伐進一步加快。房地產呈現出建銷兩旺態勢,全縣房地產完成投資4.49億元,增長16.5%,銷售額達3.7億元,銷售18.9萬平方米。商貿流通進一步發展,不斷培育壯大各類專業市場,引進福州菸草物流配送中心、惠好醫藥配送中心等一批物流企業。繼續抓好傳統商貿業,完成社會黃山、太原、成都、龍巖等地展銷交易會,成交額達1.95億元,進一步拓寬了閩侯產品國內市場。

招商引資

全年共完成新批外資項目42項、增資29項;契約外資1億 美元;實際利用外資1.6億美元,增長22.5%;實現出口總值2.6億美元,增長11.4%;全年動建外資項目26項,總投1.56億美元,投產21項,總投7300萬美元。開展了千家山工業集中區專題招商會、“5•18”、“6•18”、“9•8”等招商活動,均取得良好成效。認真做好外貿出口工作,組織企業參加廣交會,共簽訂契約1.5億美元,增長76%。

社會事業

閩侯縣重點項目建設 完成全社會固定資產投資31億元,其中,重點項目已投產24項,在建59項,完成投資26.2億元。加快 青口汽車城千家山工業集中區開發,戴克、華擎發動機、東南汽車25家配套廠、東南大道、博雅星城等項目建設進展順利。戴克項目完成填土方和地下管網埋設,華擎發動機項目一期用地已完成填方60%,寶井鋼材主廠房已建成。啟動縣城新區建設, 閩侯大橋順利通車、國稅大樓已竣工。大學新區完成各高校和福州“兩院”征地602.5公頃,建成安置房11.9萬平方米,已回遷9.2萬平方米。完成污水處理廠主體工程、青源水廠一期制水裝置工程建設,各高校已入住學生4萬人,大學新區初具規模。閩興等規模以上工藝品企業新建廠房20萬平方米,投資2.5億元。福州軟體園三期、福州糧食批發交易市場、大學新區商業街、福建醫學高等專科學校等重點項目全面完成約260公頃的交地及填土工程,正抓緊建設。人民生活全年城鎮居民人均可支配收入10976元,農民人均純收入4366元,分別增長7.7%和9.1%。年末城鄉居民儲蓄存款42.6億元,比年初增加5.2億元,增長13.9%。各項保障有效落實,基本養老保險參保人數達33200人,年發放保險金3623萬元;大力扶持城鄉特困群體,並優先將失地農民納入低保,實現應保盡保,全縣低保人數達13590人,年發放低保金669萬元。高度重視國企改制職工安置,撥付4383萬元用於解除勞動關係職工補償安置和退休人員醫療保險。深化農村稅費改革,年減輕

社會事業全年共組織實施縣級以上科技項目57項,“東壁龍眼引種與優株選育”等5個項目獲得省、市科技進步獎,被評為全國科技進步示範縣。整合教育資源,撤併1所中學、撤併轉20所國小、28個教學點;完成11所1.5萬平方米的中國小D級危房改造;啟動一中新校區建設,完成投資1000萬元;教育教學質量不斷提高,全縣聯考錄取率達76.3%,中考高分率居8縣(市)第二名。積極開展特色文藝活動,新編傳統閩劇《紅豆緣》榮獲曹禺戲劇獎——劇本獎;出版《圖說閩侯文物》,啟動閩侯縣第二屆志書編纂工作。民眾性體育活動蓬勃發展。投入247萬元,進一步加強突發公共衛生體系和醫療救治體系建設,大力開展愛國衛生運動。成功舉辦良浩醫院落成典禮和省政府表彰 宋良浩先生授匾揭碑儀式。三項基本國策有效落實。人口與計畫生育工作紮實開展,全年出生6683人,出生率10.74‰,出生人口政策符合率93.07%,安排計生達標專項經費588萬元,並在全省率先推行農村部分計畫生育家庭獎勵扶助制度,通過省計生年度考核。依法加強國土資源的開發、利用、保護與管理,著手開展南通瓜山等土地整理開發工作,加大土地收儲和公開拍賣、掛牌出讓力度。規範礦山採礦權的審批和閩江砂石管理,切實保護礦產資源。全面落實環保目標責任制,配合完成各項“創模”任務,積極開展環保專項行動,建立環保質量報告制度,不斷強化環境管理,重點污染整治工作取得階段性成果。

氣候環境

氣溫

閩侯縣境內屬於中亞熱帶季風氣候區, 閩侯縣境內年平均氣溫14.8℃~19.5℃。一年中,以7~8月份為最熱,月平均氣溫在23.6℃~29.3℃;12月至翌年2月為最冷,月平均氣溫在6℃~10.5℃。年平均最高氣溫為23.6℃,年平均最低氣溫為16.4℃。極端最高氣溫達38℃~40.6℃,極端最低氣溫-4℃。一年四季,大致劃分為3~6月為春季,7~9月夏季,10~11月為秋季,12月至翌年2月為冬季。一月份氣溫最低,月平均氣溫6℃~10.5℃,2月後氣溫逐漸回升,上升幅度以4月為最大,達5℃左右,至7月氣溫上升到最高值,月平均在23.6℃~29.2℃,8月後氣溫逐漸下降,10~11月降溫最為劇烈,平均達4.5℃,至翌年1月氣溫降至最低值。氣溫年際變化幅度小,年際較差為1℃左右,年較差11.5℃~19.5℃,日較差6.5℃~7.8℃。

降水

境內年降水量1200~2100毫米,多年平均降水量為1673.9毫米。其中上街鎮土溪雨量站年均降雨量為2152.6毫米,南嶼鎮葛岐雨量站年均降雨量為1258.9毫米。各地降水量分布不均,北部和西南部中山地區,海拔900~1200米,形成一個多雨層,年平均降水量為1700~2000毫米;中部丘陵地區,年平均降水量為1500~1700毫米;閩江沿岸平原區,年平均降水量1300~1500毫米。上街、大湖為全縣兩個降水中心。上街極端最大年降水量曾達到2850毫米(1961年土溪站);大湖的雪峰站平均降水量為1954毫米。南嶼、祥謙是本縣降水量最少的地區,多年平均降水量為1332毫米。 全縣年平均雨日150天,占全年日數41.8%,晴天42天,占11.5%。一年中,降水量多集中在3~6月份,尤以5~6月為多。根據降水變化特徵和成因,全年可分為4個降水季節:

| 降水季節 | 時間 | 降雨量 | 降雨特點 |

|---|---|---|---|

| 春雨季 | 2~4月 | 降水量約290~420毫米,占全年的22% | 雨日多,雨量少,出現陰雨低溫,降水強度弱 |

| 梅雨季 | 5~6月 | 降雨量在400~580毫米之間,約占全年的30%,6月份為全年降水高峰期,約210~310毫米,占全年的16%。 | 雨時長,範圍廣,雨量多,強度大,常出現大雨到暴雨,造成洪澇災害 |

| 颱風、雷雨季 | 7~9月 | 雨量分布不均,降水量在500.6毫米左右,約占全年的36% | 降水年際變幅大,受颱風影響,時常出現暴雨,炎熱天氣常出現午後雷陣雨。多雨年份易發生洪澇災害,少雨年份易出現乾旱。 |

| 少雨季 | 10月至翌年1月 | 降水量在140~330毫米,占全年12% | 降水量小,晴好天氣多,經常是乾冷天氣 福建省首家農業科技園區,也是福州 海峽兩岸農業合作實驗區的首期3個示範區之一。園區位於福州西郊,距市中心僅16公里,規劃面積46平方公里,分為綜合實驗區、林果開發區、農牧開發區、加工工業區和觀光農業區等5個功能區。園區所在地土壤肥沃,氣候溫和,雨量充沛,溫光條件好,適合各種植物生長,有利於引進高新技術進行農業綜合開發,形成科研、生產、推廣一條龍,種、養、加相配套,貿、工、農、科技一體化的“高產、優質、高效”農業園區。園區已引進內外資項目89項,協定投資額近17億元,其中農業項目35項,總投資4.15億元。2004年,園區國內生產總值達8.46億元,工業總產值18.65億元,出口交貨總值6600萬美元,糧食總產量18213噸,農業產值近1.5億元,農民人均收入4514元。園區以加工工業區的食品工業園建設為龍頭,食品工業園中富水綜合食品、大世界橄欖、白鶴粉乾、康力食品、百事可樂、旺成食品、康旺食品等項目已建成投產, 福州糧食批發市場和建設也開始建設。食品園內農產品加工企業總投資近4億元,年產值4億元。 五虎山(方山)山勢峻峭奇秀,有名剎 五靈岩。尚乾建於南朝的閩江安塔為福建最古的石佛塔。南嶼龍泉村大樟溪畔有數十棵千年古榕,祭上村有古道、 瀑布。 南通十八重溪、 竹岐金水湖、 荊溪荔園為新辟 旅遊景點。 福建省閩侯縣閩江北岸曇石村旁,屬 新石器時代至 商周遺址。遺址中己發掘墓葬76座、五座陶窯舊址、兩道部落防護壕溝和許多灰坑。主要堆積為新石器時代晚期墓葬,被命名為“曇石山文化”。墓葬分為三層,由下而上,距今分別為五千年、四千年、三千年左右,其上層疊壓著商周時期黃土侖類型墓葬。出土的文物和標本有多具人物、動物屍骨化石及大量陶器、石器、骨器、貝器等,其中幾項重要發現,在全國亦屬罕見。曇石山文化與 台灣高雄的 鳳鼻頭文化等內涵相似,年代相近,曇石山遺址對研究福建與 台灣古代文化的關係具有十分重要的價值。 熱門詞條 |