簡介

西夏文化

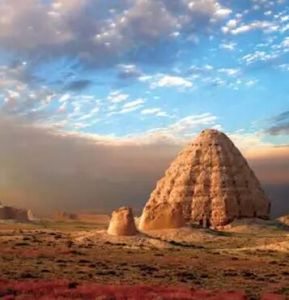

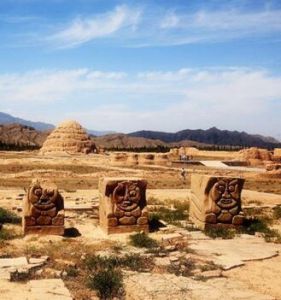

西夏文化西夏王陵又稱西夏陵、西夏帝陵,是我國現存最密集的帝王陵區,被世人稱為:“東方金字塔”。以“頭枕青山,腳依黃河”之勢分布著九座帝王陵和140 多座王公大臣的殉葬墓,占地近50平方公里。西夏王陵不僅吸收了秦漢以來,特別是唐宋王陵之所長,同時又受到佛教建築的影響,使漢族文化、佛教文化與党項民族文化有機地結合在一起,構成了我國陵園建築中別具一格的形式。西夏陵規模宏偉,布局嚴整,每座帝陵占地教超過10萬平方米,由闕台、神牆、碑亭、角樓、月城、內城、獻殿、靈台等部分組成。每當夕陽把最後一縷餘輝灑在它上面時,更使其顯得雄壯和神秘。

西夏歷史

西夏文化

西夏文化西夏在中國歷史上曾經創造了不朽的業績和燦爛的文化,西夏文化成為中華民族文化的重要組成部分,而西夏文字則是西夏文化中最為耀眼的明珠,放射出迷人的光彩。自清代以來,涼州先後出土、收集、保存了大量的西夏珍貴文物,其中有的保存完整,被視為國寶,聞名中外;有的為國內首次發現,具有很高的史料價值;而邑人張澍從19世紀初就致力於西夏學的研究和資料收集。涼州大量西夏文物的出土及一些早期學術成果,為今天研究西夏文化、政治、經濟等提供了豐富的實物資料。

西夏碑即“重修護國寺感通塔碑”。清代嘉慶九年(1804),著名學者張澍在武威清應寺內發現。碑正面是西夏文,背面是漢文。由於西夏文已被人們遺忘,無法辨認,當時被稱為“天書”。到1908年我國發現西夏文字典《蕃漢合時掌中珠》(編於1190年)後,才知道了它的構造、文字和字意。我國近代著名文字學家、金石學家羅福成在1932年全文發表了西夏碑的漢文和西夏文以及西夏碑的譯文。西夏碑是迄今全國唯一的西夏文和漢文對照、文字最多、保存最完整的西夏碑刻,碑文大意講述了護國寺塔的初建、顯靈及重修的經過,對研究西夏的社會經濟、民族關係、土地制度、階級關係和西夏國名、帝後尊號、官制紀年以及當時涼州的佛教盛況等方面都是豐富而珍貴的資料,特別是近乎兩千個西夏文字被中外學者稱為研究西夏語言文字的活“字典”。

西夏文獻探秘

西夏文化

西夏文化西夏王朝文化發達,立國前夕創立自己的文字,即後世所謂的西夏文。西夏注重自己的傳統民族文化的同時,積極吸收其他民族文化,特別是漢族和藏族文化。境內漢文、西夏文、藏文並行。西夏統治者既提倡儒學,又弘揚佛教。獨具民族特色的西夏文化是中國中古時期歷史文化燦爛輝煌的一章。

公元1127年,西夏陷落於蒙古的鐵騎之下,為報復西夏軍隊的頑強抵抗,蒙古軍隊進行了血腥的屠殺,大批西夏文獻、文物遭到毀損。元、明時期,党項羌融合於其他民族之中而消亡,西夏文也因不再使用,而成為死文字。 十九世紀初,中國學者張澍首先在武威清應寺發現西夏文、漢文合壁的涼州感通塔碑,拉開了西夏學研究的序幕。十九世紀末、二十世紀初,清朝政府腐敗無能,列強環視,當時的一些外國"探險家"、"考察隊"、"探險隊"紛至沓來,中國大批珍貴文物文獻相繼流失海外,保存西夏文明的黑水城也未能倖免。

黑水城是西夏王朝的北方軍事重鎮,十四世紀因黑水河改道北流,黑水城被沙漠吞噬,成為無人居住的死城。早在十九世紀,有著神秘傳說的黑水城即引起外國探險家的注視。1909年俄國的科茲洛夫探險隊在一座佛塔中發現了大量的西夏文物、文獻,捆載而歸,文獻資料存放在當時的聖彼得堡亞洲民族博物館,即今天的俄國科學院東方研究所聖彼得堡分所,文物存放在艾爾米塔什博物館。1914年,英國探險家斯坦因步科茲洛夫的後塵,在黑水城收穫不少,所掠文獻現收藏在大英圖書館。1927年,瑞典著名探險家斯文赫定率領的中瑞西北科學考察團途徑此地時,黃文弼發掘出一批文書。新中國成立後,中國文物考古工作者在此進行多次考察,發掘出不少文物、文獻。黑水城文獻以西夏文數量最多,約占總數的百分之九十,漢文次之,不足百分之十,也有零星的藏文、蒙古文、回鶻文文獻。

法律

西夏王朝有著完備的法律體系,然而漢文史料失於記載,黑水城西夏文獻中卻保存多種西夏文法律文獻,最為著名的是《天盛改舊新定律令》。這部法典原為20卷,今存19卷,1300多頁,是我國古代繼印行《宋刑統》後又一部公開刻印頒行的王朝法典,也是第一部用少數民族文字印行的法典。它吸收了唐、宋律的精華,並在形式和內容上進行創新,形成自己的特點,非常接近現代法律條文形式。

文學

西夏文學作品傳世極少,黑水城文獻中有西夏文詩歌的寫本和刻本,保存數十首詩歌,反映西夏詩歌的藝術成就。西夏文諺語集《新集錦合辭》中,保存大量多種類型的西夏諺語,以醇厚的民族風格展示了西夏社會風情與党項羌的民族倫理、道德觀念。

西夏統治者積極借鑑中原文化,翻譯了大量的漢文典籍,如《論語》、《孟子》、《孫子兵法》、《孝經》等都有西夏文譯本。特別是唐代於立政編撰的類書《類林》,失傳已久,敦煌文獻中只存零篇斷簡,而西夏文刻本則保存完整,通過翻譯整理補充,能使這一失傳千載的古籍重現原貌。

宗教

西夏統治者信奉佛法,在境內大力推行佛教,動用大量的人力、物力翻譯、抄刻佛經。這些佛教經典有的譯自漢文大藏經,有的譯自藏文大藏經,也有自己編撰的文獻,是研究西夏佛教史,乃至中國佛教史的重要資料。

西夏王朝重視刻印事業,政府機構專門設定刻字司,黑水城文獻中即有刻字司的作品。西夏文佛經前的版畫,刀法嫻熟,印製精美,場面恢弘,風格獨特。西夏文文獻版式多種多樣,規格不一,大的盈尺,小的僅寸余。其裝幀方式有捲軸裝、經折裝、蝴蝶裝、包背裝、線裝等,從中可以揭示中國書籍裝幀藝術發展演變的歷史。