基本介紹

本篇課文原題為《為學一首示子侄》。意思是寫篇文章給兒子和侄子們看,談談求學、做學問的道理。但本文並不明“示”,而是用故事做比喻,來暗示。暗示帶啟發性,可培養人的悟性。本篇課文是針對國中一上學生主要讀記敘文而對原文進行的節選,只保存了故事,而刪除了“蜀之鄙二僧”前面兩段和“顧不如蜀鄙之僧哉”後面部分的議論。故改標題為“蜀鄙二僧”。有的書將這故事看成寓言,標題《蜀鄙之僧》。

作品原文

蜀鄙二僧

蜀鄙二僧天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣;不為,則易者亦難矣。人之為學有難易乎?學之,則難者亦易矣。

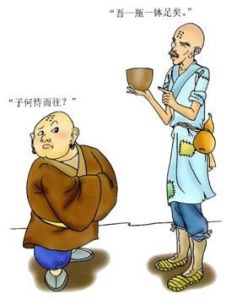

蜀鄙二僧(2張)學,則易者亦難矣。吾資之昏,不逮人也;吾才之庸,不逮人也;旦旦而學之,久而不怠焉,迄乎成,而亦不知其昏與庸也。吾資之聰,倍人也;吾才之敏,倍人也;屏棄而不用,其與昏與庸無以異也。聖人之道,卒於魯也傳之。然則昏庸聰敏之用,豈有常哉?

蜀之鄙有二僧,其一貧,其一富。貧者語(yù)於富者曰:“吾欲之⑧南海,何如?”富者曰:“子何恃而往?”曰:“吾一瓶一缽(bō)足矣。” 富者曰:“吾數年來欲買舟而下,猶未能也。子何恃①而往?”越明年②,貧者自南海還,以告富者。 富者有慚色。

西蜀之去南海,不知幾千里也,僧富者不能至⑨而貧者至蔫。人之立志,顧③不如蜀鄙之僧哉?是故聰與敏④,可持而不可持也;自持其聰與敏而不學者,自敗⑤者也。昏與庸⑥,可限而不可限也;不自限⑦其昏與庸而力學不倦者,自力者也。

【注釋】

①恃:憑藉,依仗。

②越:到,及。明年:第二年。

③顧:表示較強的轉折副詞,可譯為難道,反而,卻。

④聰:耳朵聽覺靈敏,引申為有智慧。 敏:反應迅速,引申為機智。

⑤敗:衰弱,頹廢。這裡為使動用法,可譯為使自己荒廢。

⑥昏:糊塗。庸:平常。 這裡指不聰明,才華不出眾。

⑦限:限制。

⑧之:到,往,去。

⑨至:到,達到。

⑩慚色:慚愧的神色。慚,慚愧。

11.欲:想要。

12.往:去。

13.語:告訴、說。

14.於:對。

15.何如:怎么樣。

16.下:指順江而下。

17.猶:還、尚且。

18.明:第二。

19.缽:和尚盛飯的碗,底平,口略小,形稍扁。

20.顧:難道、反而。

21.哉:表示反問語氣,相當於"嗎"。

22.足:足夠。

23.以告富者:把到達南海這件事告訴富裕的和尚。“以”後面省略了“之”,以之,把這件事。

24.南海:這裡指佛教聖地普陀山(在今浙江舟山)。

25.欲語富者:對富裕的和尚說.語:告訴

26.持:同“恃”,憑藉,依仗。

27.蜀:四川

28.鄙:邊境

29.吾:我

30.子;你

31.曰:說

32.自:從

注釋

為學:為,做,求學,做學問

乎:嗎?〈語氣詞〉

人之為學:結構助詞,加在主語和謂語之間取消主謂的獨立性

之:代詞,代事

亦:也。

則:那么

者:……的東西

資:天資,天分

逮:及,趕得上

屏:通“摒”

卒:終於

魯:反應遲鈍,不聰明

常:常規,永遠不變的

蜀:四川

其:其中

之:助詞,的

鄙:邊遠的地方,邊境

語(yù):告訴,對…說

於:對,對於

欲:想要,要

之:到…去,往,到

何如:怎么樣

子:你

何:怎么樣(商量語氣)

何:什麼

恃:憑藉,倚仗

往:去

缽:佛教徒盛飯的用具

足:足夠

數年:幾年,多年

買舟:僱船

下:順江而下

越:到,及

自:從

還:返回,回來

以:介詞,相當於“把”、“拿”、“將”(這裡指“把”)

慚色:慚愧的神色

慚:羞慚,慚愧。

色:神色,神情。

去:距離

南海:此指普陀山(佛教聖地,屬浙江省舟山群島)

至:到

焉:語氣助詞與兼詞,有之(代詞,帶南海)和矣(語氣詞,了)兩種意思。

立志:樹立志向

顧:難道,反而

哉:表示反問語氣,相當於“嗎”〈語氣助詞〉

猶:還,尚且

矣:語氣助詞。

作品譯文

蜀地偏遠的地方有兩個和尚,其中一個貧窮,其中一個富有。貧窮的和尚對富有的和尚說:“我想去南海,怎么樣?”富和尚說:“您憑藉著什麼去?”貧窮的和尚說:“我只要一個水瓶和一個飯碗就夠了。”富有的和尚說:“我多年來想要僱船南下,到現在還沒去成;您憑著什麼去?”到了第二年,貧窮的和尚從南海回來了,把到達南海這件事告訴富有的和尚,富有的和尚聽了,有慚愧的神色。

四川(西蜀)距離普陀(南海),不知道有幾千里遠,富和尚無法到達然而窮和尚卻到達了。一個人樹立志向,難道還不如蜀地偏遠地方的這個貧窮的和尚嗎?所以(一個人的)聰明才智(有時)可以依仗(有時)卻不能依仗;自己依仗自己的聰明卻不努力學習的人,是自己荒廢了自己(的聰明)的人。糊塗和平庸,(有時)可能限制人(有時)卻不一定會限制人;不因為自己的平庸就放棄自己,而努力學習不知疲倦的人,是自己激勵自己(走向成功)的人。

評析

聰明與有才學,可以依賴而又不可以依賴;那些自以為聰明,有才學但並不學習的人,是自己毀了自己。昏庸與愚鈍,可以限制而又不可以限制;那些自己不受昏庸限制而用心學習、不倦怠的人,是靠自己努力學成的。

需要憑藉的東西越多,就越多地被這些外物所限制;而不需要依靠什麼外在的東西來完成自己的計畫,也便更大程度上地獲得了行動的自由。

當初不知電腦為何物時,人腦的記憶力強得驚人,一旦發明了電腦,人們把信息一股腦地存在電腦里,又整天在那裡擔心,電腦什麼時候會“卡殼”、“會生病”。

物質的極大豐富所造成的表面自由,實際上正在遠離生命原初的自由自在。

人窮志不短。

蜀鄙的窮僧能隻身到南海,憑的就是“志”。相反,人富了卻能喪志,蜀鄙的富僧不就如此嗎?

看來,決定事物成敗的,是內在因素,而不是客觀條件。

現實生活也是一樣,我們一定不要做那表面富有,頭腦卻空空的富僧,而要學習窮僧矢志不移、不畏艱難的精神。

人不僅要樹立志向,還要付出行動。在付出行動的同時,要憑主觀能力,才能實現自己的願望。

出處

《蜀鄙二僧》選自清代學者彭端淑的《為學》。彭端淑 ,字樂齋,清代丹稜(今屬四川) 約1699一約1779年,清代文學家,號儀一。清康熙38年(1699年)他注重振興教育,培植人才,整頓吏治。乾隆二十年辭職返川,任成都錦江書院主講、院長二十年,造就了大批如李調元、張船山等優秀人才。與李調元、張問陶並稱清代四川三才子。著有《白鶴堂文集》、《雪夜詩壇》、《為學》(意為做學問),原題為《為學一首示子侄》。八十一歲時病故於成都南郊白鶴堂。