基本信息

蛇發女怪龍

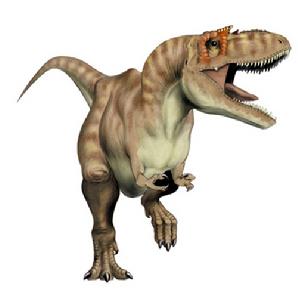

蛇發女怪龍蛇發女怪龍是獸腳亞目暴龍科下的一屬恐龍,生存於上白堊紀的北美洲西部,約7700萬至7400萬年前。化石已在加拿大亞伯達省發現,可能還有美國蒙大拿州。

如同其他已知暴龍科,蛇發女怪龍是雙足、大型的肉食性恐龍,有很多大型、鋒利的牙齒。它的前肢相當小,具有兩指。蛇發女怪龍的近親是艾伯塔龍,而與體型更大的暴龍的關係較遠。蛇發女怪龍與艾伯塔龍非常類似,兩者間的差異在於牙齒與顱骨的細微特徵。因此部分科學家主張蛇發女怪龍是艾伯塔龍的一個種,如果屬實,蛇發女怪龍將成為艾伯塔龍的一個次異名。

檔案

中文名稱:蛇發女怪龍

其它中文名稱:魔鬼龍 ,戈爾岡龍

拉丁文學名:Gorgosaurus

名稱含義:“希神神話”蛇發女怪,戈耳貢斯塞諾、尤里安勒和人形的可怕的梅杜薩三姐妹中的任何一個,梅杜薩以毒蛇為頭髮,凡看到她眼睛的人都會變為石頭

目:蜥臀目

亞目:獸腳亞目

類:新獸腳類

科:暴龍科

亞科:暴龍亞科

屬:蛇發女怪龍屬

種:蛇發女怪龍

分布:加拿大艾伯塔省 美國新墨西哥州蒙大納州

發現地層:上白堊紀

食性:肉食

典型狀態:長8—9米

推測體重:2.5噸

發現者: Lambe, 1914

命名者:ambe, 1914

描述

外觀

成年的蛇發女怪龍可達8到9米長,體型比特暴龍及暴龍小,接近艾伯塔龍與懼龍。古動物學家估計成年蛇發女怪龍的體重達2.4噸。目前已知最大的頭顱骨有99厘米長,略小於懼龍。頭顱骨上的大洞孔可以減低頭部的重量,並提供空間予肌肉附著、容納感覺器官。與懼龍、其他暴龍科相比,蛇發女怪龍、艾伯塔龍的頭顱骨在比例上較長、低矮。口鼻部前端鈍,鼻骨、頂骨的左右兩塊沿者中線癒合、固定,如同其他暴龍科的物種。蛇發女怪龍的眼窩接近圓形,而其他暴龍科的眼窩較接近橢圓形。眼睛前方的淚骨有隆突,類似艾伯塔龍與懼龍。蛇發女怪龍的腦殼骨頭形狀則與艾伯塔龍、懼龍不同。蛇發女怪龍的前上頜骨有八顆牙齒,橫切面呈D形,緊密地排列,較上頜的其他牙齒為小。在形狀上,上頜骨的最前一顆牙齒類似前上頜骨的牙齒;其餘上頜骨牙齒的橫切面呈橢圓形。蛇發女怪龍的牙齒總計有:前上頜骨的8顆、上頜骨的26到30顆、齒骨的30到34顆。牙齒的數量接近艾伯塔龍與懼龍,但少於暴龍與特暴龍。

與其他暴龍科相比,蛇發女怪龍與近親的艾伯塔龍最為相似。蛇發女怪龍具有大的頭部,連線至短、S型的頸部。前肢非常小,有兩指,某些標本被發現有第三掌骨,部份獸腳類恐龍也發現類似的痕跡器官。蛇發女怪龍的後肢則很強壯,有四個腳趾;第一個腳趾最小,屬於後趾,無法接觸地面。就身體與後肢的比例而言,蛇發女怪龍的後肢比許多獸腳類恐龍長。已知最大的股骨有1.05米長。在數個較小的標本中,脛骨長於股骨,這是善奔動物的特徵。在最大的蛇發女怪龍標本中,脛骨與股骨的長度相近。尾巴長而重,可平衡頭部與胸部的重量,使重心維持在動物的臀部。

特徵

雖然蛇發女怪龍明顯是巨大及令人懼怕的動物,但它卻較同是暴龍科的特暴龍及暴龍細小,對比懼龍則更為微小。成體可達7-8米長,體重達2.5噸。它的頭顱骨很大,差不多有1米長,而S型的頸部則很短。頭顱骨上的大孔洞可以減低頭部的重量及提供空間予肌肉和感覺器的連線。蛇發女怪龍的眼窩較其他暴龍科更接近圓形。它的牙齒很大及彎曲,前肢細小有兩指,後肢則很強壯。與其他暴龍科相比,它與近親的艾伯塔龍最為相似。分類

蛇發女怪龍

蛇發女怪龍在暴龍科中另一個主要的亞科是暴龍亞科,當中包括了懼龍、特暴龍及暴龍。與這些巨大的暴龍亞科相比,艾伯塔龍亞科較為幼長,頭顱骨在比例上較細小,而脛骨、中骨及趾骨都較長。

發現及命名

蛇發女怪龍

蛇發女怪龍研究

學者觀點

蛇發女怪龍

蛇發女怪龍雖然有指蛇發女怪龍是吃腐肉的,但懼龍的同時存在卻使之存疑。另一個假說指蛇發女怪龍主要捕獵善跑的動物,如鴨嘴龍科及似鳥龍科。根據此推論,較麻煩的角龍下目及甲龍下目則交由懼龍來處理。在坎帕階時期的北美洲,蛇發女怪龍是與懼龍一同存在的。這種共存是非常罕有的例子。在現今的獵食者群中,相似體型的會在解剖、行為或地理上分隔在不同的生態位,以限制競爭。很多的研究嘗試解釋蛇發女怪龍及懼龍的生態位差異。

戴爾·羅素認為較輕巧及數量較多的蛇發女怪龍可能是獵食當時很豐富的鴨嘴龍科,而較大型及數量較少的懼龍則專注於較多保護的角龍下目。但是一個從雙麥迪遜組發現的懼龍標本(編號OTM 200),其體內保存了鴨嘴龍科的幼體遺骸。懼龍所屬的暴龍亞科較高大及肌肉較闊,力量上會較鼻端低的蛇發女怪龍所屬的艾伯塔龍亞科為大,但牙齒力量卻仍很相似。可見這兩類恐龍在捕獵或飲食上都有所分別。

其他學者認為它們之間的競爭是受地理分隔所限制。不像其他的恐龍,它們身處的環境與海洋沒有任何關連。蛇發女怪龍或懼龍並非在不同地方有較多的數量。但是,雖然在地理上有一些共處的情況,蛇發女怪龍似乎主要生活在北方,而懼龍則在南方。同樣的模式亦可見於其他恐龍類,如開角龍亞科及鴨嘴龍亞科中。湯瑪斯·荷茲認為這些模式顯示暴龍亞科、開角龍亞科及鴨嘴龍亞科會共享一些生態優勢。荷茲發現,在麥斯特里希特階末期,暴龍亞科、鴨嘴龍亞科和開角龍亞科的恐龍廣泛分布在北美洲西部,而艾伯塔龍和尖角龍則已經消失,而蘭伯龍亞科也很少見了。

成長壽命

古生物學家格里高利·艾利克森(Gregory Erickson )及其同僚研究了暴龍科的生長及壽命。透過骨頭組織學的分析,可以確定標本死亡時的年齡。將不同個體的年齡與體型繪為圖表,就可得出生長曲線。艾利克森指出暴龍科經歷長時間的幼年期,會在4年內急速成長。這個急速成長的階段會在達到性成熟時完結,成年後的生長率會減慢。艾利克森研究了5個不同體型的蛇發女怪龍標本,他認為在快速成長期間,蛇發女怪龍一年最多可增加110公斤,比暴龍、懼龍的成長速率慢,但接近於艾伯塔龍。

蛇發女怪龍的幼年階段占了生命周期的一半,快速成長階段僅有數年。幼年個體的生活方式可能與成年個體不同,並占據成年暴龍科與小型獸腳類恐龍間的空缺生態位。科莫多龍也有類似的生活方式,科莫多龍的幼年體以昆蟲為食,在緩慢地成長為成年體後,成為島上的優勢掠食動物,可以獵食大型的脊椎動物。已發現某些暴龍科可能有不同年齡個體采群體獵食的跡象,例如艾伯塔龍,但沒有蛇發女怪龍的群體獵食證據。

古生態學

目前已發現的蛇發女怪龍化石,都來自於亞伯達省的恐龍公園組。恐龍公園組的年代為坎潘階中期,介於7650萬到7480萬年前。在當時,恐龍公園組是個海岸平原,位於西部內陸海道的西岸。拉拉米造山運動使得洛磯山脈隆起,大型河流從西側的山脈流至東側的海道,當中的沉積物形成廣大的海岸平原。恐龍公園組屬於副熱帶氣候,季節性與間歇性的降雨有時造成大量的恐龍死亡,形成許多的屍骨層。該地森林冠層似乎主要為針葉樹,下層則為蕨類、樹蕨、與被子植物。約在7300萬年前,西部內陸海道往西海侵,逐漸淹沒恐龍公園組。這個新海域名為熊掌海(Bearpaw Sea),形成海相的熊掌頁岩組(Bearpaw Shale Formation)地層。恐龍公園組具有大量的脊椎動物化石。當地的河流與河口曾生存者相當多樣的魚類,包含:雀鱔、鱘魚、鯊魚、??魚、與其他魚類。水生棲息地還生存者以下動物:青蛙、蠑螈、烏龜、鱷魚、離龍目。天空的飛行動物則包含:神龍翼龍科、新鳥亞綱(例如虛椎鳥),反鳥亞綱的Apatornis生存於地面。哺乳動物包含:多瘤齒獸目、有袋類、真獸類。當地有大量的陸生蜥蜴化石,包含美洲蜥蜴科、石龍子科、巨蜥科、蛇蜥科。非河流沉積層的恐龍化石相當豐富、多樣化。群體生存的草食性恐龍有角龍科、鴨嘴龍亞科、賴氏龍亞科;其他的草食性恐龍包含:似鳥龍科、鐮刀龍類、厚頭龍類、體型較小的鳥腳類、結節龍科、甲龍科。小型的掠食動物有:偷蛋龍類、傷齒龍科、馳龍科;大型的掠食動物則是懼龍、蛇發女怪龍。幼年的暴龍科可能占據者中型掠食動物的生態位。恐龍公園組發現的一個蜥鳥盜龍齒骨,表面帶有年輕暴龍類的齒痕,可能是由當地的蛇發女怪龍所留下。