簡介

虞坂古道

虞坂古道開闢生命線

虞坂古道不僅僅是一條交通線,更是一條生命線。那么,如此重要的線路是誰開闢的呢?“世界上原本沒有路,有了腿就有了路”。電影《讓子彈飛》中的一句經典台詞正好用來形容虞坂古道的雛形,研究者稱,最初它就是古人類在獲取食鹽的過程中用腳板踏出來的羊腸小道。而最早作為一項工程來修建開鑿,傳說是在唐堯時期,主持工程的人有兩種說法,一個是伍丁,一個是大禹。

伍丁身份有很多不確定說法,有的說他是一個人,也有的說是五個人,也有的說伍丁是後來的商王武丁,不是堯時的人。在這三種說法中,推測起來相對有把握的是商王武丁,因為,如此巨大的工程,在當時非有國家的力量不能完成;再有,築路為的是走車,而無論是岩畫還是出土實物考證,我國車的普遍套用目前最早能追溯到的就是商代。

相對於伍丁,大禹築虞坂路的情況,傳說得卻是有板有眼地。說為了鑿開青山硬石,大禹指揮人水火併用,十分奏效,具體辦法就是將白礬、鹽、硝放在石頭上燒,然後用水澆,石頭龜裂後就被一層層鑿開,到了冬天的時候,修路的人們白天直接把水灌進石頭縫裡,晚上氣溫降低水結冰膨脹,就把石頭撐開了,原理類似於現代的膨脹水泥。

有的專家按照傳說和史料結合推測,虞坂鹽道作為一個人工修築的工程存在應該是堯舜時期。到底是誰最先開鑿了虞坂鹽道,確實沒有固定的答案,不過按照慣例,說它是“古代勞動人民集體智慧的結晶”也可能最準確吧。

晉商生命線

虞坂古道

虞坂古道作為人體必須的礦物質,鹽在養育了芸芸眾生的同時,也作為重要的戰略物資被歷代統治者所重視。天然的運城鹽池成為中華文明發祥地的一個基本因素演繹了一曲曲動人的故事,據說黃帝部落和蚩尤部落所爭即是運城池鹽。因為他們都明白誰擁有了鹽的控制權,誰就擁有了強健的國民與強大的國家。

據考證虞坂古鹽道的始鑿時間,至遲從夏代初年算起,距今已超過4000年了。通過它河東池鹽源源不斷地輸送到中原大地,成為一條生命線。

得天獨厚的鹽池也鋪就晉商的商貿之路。據說魯人猗頓移居臨猗附近,見當地人以鹽致富者多,遂棄牧營商,終成巨富。明代山西富商多有鹽商,當是秉承先輩傳統所致。在古鎖陽關殘留半截石碑,刻有殘缺的“裴書”,字型是蒼勁的魏碑,大概那顯赫萬世的河東裴氏非官即商,曾經在這條鹽道上經營他們的家業。

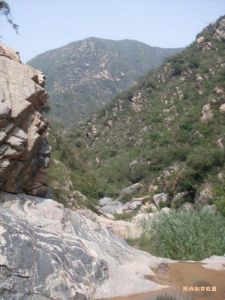

平頭鋪是當年上稅、計量的地方。一塊2004年6月樹立的“山西省重點文物保護單位”的石碑幾乎截然分開泥土和石頭的界限,放眼下望一條隱約的石頭古道隱藏在崇山峻岭之中。虞坂古鹽道的絕大部分路段,就是在石山中用火工開鑿而成。順著山勢,道路曲折,形如長槽,故又名青石槽。青石槽段約3.5公里,寬1.5-4米,是虞坂最艱險的路面。

伯樂相馬和假虞伐虢之道

虞坂鹽道有確切記載最早在春秋的時候,不過這時候它已經非常非常地出名了,而自從有了文字記載起,虞坂鹽道就長滿了智慧,盛產故事,故事因為經典得不得了,在之後就演變成了成語。先來說說“伯樂相馬”,這個故事就發生在春秋時期的虞坂古鹽道。當時,伯樂正在為虞公姬仲選馬。在虞坂道上,伯樂發現一匹骨瘦如柴的馬一天能拉三趟鹽,而一般的馬一天只能拉一趟。而且這匹被折磨得不像樣子的馬的長鳴之聲也很激昂,直衝雲霄。伯樂看準了這是匹千里馬,高價把馬買下了。經過伯樂幾個月的精心餵養,馬很快恢復了健康,吃得膘肥體壯,透紅髮亮,跑起路來四蹄生風。

再來說說“按圖索驥”。伯樂把自己認馬的本領都寫到叫《相馬經》的書里,伯樂的兒子很笨,卻希望自己也能像父親那么厲害。他把《相馬經》背得很熟,以為自己也有了認馬的本領,並按書中所說,給伯樂領回來一隻癩蛤蟆。

“伯樂相馬”和“按圖索驥”僅僅是成語故事中的兩個,和它們同時代的春秋時候,另外一件事情更能體現虞坂古道地勢的險要以及軍事價值。

虞坂得名是因為這裡是古虞國,坂就是山上的斜坡。虞是舜的姓氏,春秋時期,虞舜的後人被周天子封在平陸張店一帶,建立了虞國。虞國雖然面積不大,但是因為控制著鹽道的出口,稅收豐富、經濟繁榮,而且背中條面黃河,既富有又安全。虞國在虞坂鹽道上建立一個關卡,名為鎖陽關,鎖陽關成為當時虞國和晉國的分界點。

當時的晉國強大,晉獻公想穿過中條山,渡黃河而把勢力滲透到中原腹地,但是,虞國控制的鹽坂路是必經之地,虞坂鹽道“一夫當關,萬夫莫開”,易守難攻,強攻不是上策,大夫荀息就給晉獻公獻策,送壯馬和美玉去討好虞國國君,說我們要去打你們南邊的虢國了,借虞坂鹽道通過一下吧?虞國大夫宮之奇趕緊阻止國君,可不行啊,虞國和虢國唇和齒、車和輔的關係,彼此相幫相救才能共存,為了小恩小惠出賣虢國,那就是自取滅亡啊,萬萬使不得。可是虞國國君不僅借道給晉國,而且幫著晉國蒙蔽虢國。晉國很容易攻占了虢國,在回兵的路上,按照原來的計畫順手也把虞國幹掉了。晉獻公拿回了原先送去的壯馬美玉,笑著調侃說,玉沒有什麼變化,馬的牙齒倒是長了點兒啊。這個故事留下了一堆的成語,“假虞伐虢”或者也說“假道伐虢”“唇齒相依”或者“唇亡齒寒”“車輔相將”“相依為命”“馬齒徒增”等等。而虞坂鹽道這條致富路,在虞國國君手中變成了亡國路,也讓給後來者回味不盡、自省不止。

“寫”在路上的歷史

虞坂古道

虞坂古道在清乾隆二十八年(1763年)版《解州全志·平陸縣·古蹟》上,留有一幅“虞坂圖”,平陸當地的著名學者衛斯對此圖有過專門的研究。

他說:此圖以瞬間特寫手法描繪出虞坂自上而下,山勢險峻、坡道盤曲,鹽道上驢馱馬載、車馬喧囂之景象。圖上繪鹽夫7人,馱隊3支,鹽車3輛、驢、馬8頭。全圖構思巧妙、布局合理。看圖讀畫,似腦中過影:運鹽的馱隊、車輛前不見頭,後不見尾,正自磨河村南入虞坂,通過“十八盤”“膠泥洞”“大石斜”“小鬼額頭”進入“青石槽”,穿過“鎖陽關”,抵達卸牛坪。圖的左下方繪有房屋,中下方繪有石橋,橋涵下正潺潺流水,橋面西邊繪有一鹽夫正牽著一頭身馱鹽袋的毛驢將要通過橋面,準備上山,橋東頭有一個剛剛下山拉著空車的鹽夫,恰遇橋頭一段緩坡,雙手握轅,正用力拽車,此乃鹽隊經磨河村南之縮寫。圖的中心畫面:驢、馬、車輛、以及驅趕馱隊、車馬的鹽夫忽隱忽現,出沒於峰迴路轉之間。圖的左上方,在兩座山峰之間,繪有一道“關卡”,“關卡”下為一石砌或磚砌的過洞,洞頂有房屋建築,儼然“古鎖陽關”真實之寫照。

記載鹽道歷史還有沿路的諸多地名、村名。比如路北段的挖刮廟,這裡原本是政府設立的關卡,鹽車通過時要納稅,百姓厭之譏為“挖刮”,一路南行,依次有響鈴灣、平頭鋪、卸牛坪等地名,據考證,鹽車沿山路一路顛簸,到平頭鋪則漸入平地,鹽運人員在此把鹽車上的鹽前後左右整理平衡後再行進,人和牲口也在此喘息打尖。響鈴灣在平頭鋪前,據說,鹽車到此,牲口脖子上的鈴鐺就可以讓平頭鋪聽到了,各店家聞聲出門,準備招攬生意。運鹽的除了馬車,還有人力獨輪車,進入鹽道後,必須有牛在前一路牽引方可行進,到卸牛坪之後一路平展,可以不用牛了。