簡介

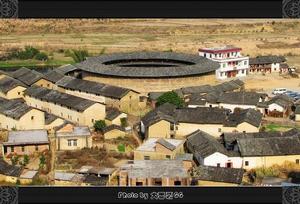

花萼樓

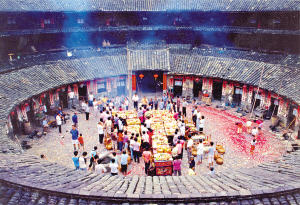

花萼樓樓內建築

花萼樓內部

花萼樓內部土樓特點

花萼樓

花萼樓土樓不僅在建築風格上特色鮮明,大多數土樓的命名也寓意雋永、意味深長。土樓作為福建客家人引為自豪的建築形式,同時又揉進了人文因素,堪稱“天、地、人”三方結合的縮影。數十戶、幾百人同往一樓,反映客家人聚族而居、和睦相處的家族傳統。因此,一部土樓史,便是一部鄉村家族史。土樓的子孫往往無須族譜便能侃侃道出家族的源流。此外,就地取材,用最平常的土料築成高大的樓堡,化平凡為神奇,又體現了客家人征服自然過程中匠心獨運的創造。20世紀60年代後,傳統的土樓已基本歇建,如今在閩西和閩南保存有數百座形態各異的土樓,其中永定縣和南靖縣的數量最多,各有100多座大小土樓。在永定,土樓麇集於湖坑、古竹等少數鄉鎮,僅湖坑鄉就有54座;在南靖則以書洋、梅林等鄉為多。絕大多數土樓保留完好並依然住人。與一般民居錯雜共存,使龐然土樓猶如鶴立雞群,格外引人注目。

傳說

相傳花萼樓是由林姓的第五代上祖援宇公經手興建的,當年,援宇公家境清貧,衣不蔽體,為避風遮雨而寄宿在 花萼樓

花萼樓被毀的花萼樓

花萼相輝樓代表了盛唐宮廷建築的最高成就,在當年號稱大唐第一樓,是各種慶典活動的中心,尤其是有唐玄宗與民眾同歡共樂的動人故事,並展現過無數氣勢恢弘的宮廷樂舞藝術而彪炳於世,引起歷代文人學者的青睞與矚目。它與江西的滕王閣、湖北的黃鶴樓、湖南的岳陽樓、山西的鸛雀樓統稱為天下五大名樓。遺憾的是被焚毀於唐末之戰亂,令世人為之嘆息。唐興慶宮是古長安十三王朝中最為豪華富麗的宮殿群,也是唐王朝鼎盛時期的皇宮御苑,其建築技術在當時達到了頂峰,宮中的各種樓堂殿宇具有鮮明的代表性和有極高的藝術價值。花萼相輝樓是興慶宮樓殿的精華,又是唐代建築藝術的風範,創建於開元八年(公元720年),位於興慶宮內的西南隅,樓名取自《詩經》“棠棣”篇,意即花復萼,萼承花,相互輝映之意,在開元天寶年間聲譽齊天,流傳有大量的詩賦頌揚。花萼相輝樓屬於高大建築,唐人高蓋在《花萼樓賦並序》中寫道:“幸夫花萼之樓,遙窺函谷之雲,近識昆池之樹。”花萼相輝樓代表了盛唐宮廷建築的最高成就,在當年號稱天下第一樓,集多種功能於一體,又與著名的勤政務本樓相近,是各種活動的中心。花萼樓的首要用途是國宴的重要場所,《唐六典》記載,大型宴會多在花萼樓上舉行,唐王朝曾和世界上三百多個國家及地區相交往,每年都有大批外國使者來到首都長安。朝廷在興慶宮花萼樓設國宴為使者洗塵,詩人鄭嵎寫道:“千秋御節在八月,會同萬國朝華夷。”

唐玄宗李隆基重視兄弟情誼,修建此樓的目的之一,就是為和諸王歡宴。花萼相輝以象徵兄愛弟,弟敬兄,兄弟親愛相扶。時寧王憲、薛王業、岐王范、申王輝宅環於宮側,“帝時登樓,聞諸王音樂,鹹召升樓,同榻宴謔”。諸王兄弟每五日朝於側門,玄宗與其登樓縱飲,擊鍵鬥雞,或賞樂賦詩。玄宗有詩《夏首花萼樓觀群臣宴寧王山亭回樓下又申之以賞樂賦詩》,“樓上風花媚,城隅賞宴歸。九歌揚政要,六舞散朝衣。天喜時相合,人和事不違。”唐玄宗亦常在此樓與百官宴飲,上元觀燈,時陳魚龍百戲,百姓聚觀樓下,歡聲如雷。王湮《花萼樓賦》記其盛況:“獻春之望,嚴更羅守。月上南山,燈連北斗,魚啟鑰與樓上,龍銜燭於帳口,帝城縱觀而駕肩,王宮望瞻而仰首。鼓吹更落,琴聲夜久。清歌齊升而切漢,妙舞連軒而垂手。”史載開元十八年(公元730年)八月丁亥,“上御花萼樓,以千秋節百官獻賀”。

相關影片

在花萼樓拍攝的嫂娘

在花萼樓拍攝的嫂娘圖片欣賞

|  |

|  |

|  |