概述

胞質分裂

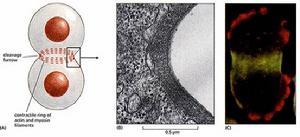

胞質分裂有絲分裂或減數分裂之後發生的細胞質的分裂.在細胞分裂末期時,通常於核分裂之後接著發生的胞質體(cytoplast)的分裂。有時只把胞質分裂稱為細胞分裂,但是“胞質分裂”(cytokine-sis)與“細胞分裂”(celldivision)必須加以區別。由於生物種類的不同,胞質分裂有兩個基本類型。一是在高等植物細胞中,於細胞分裂的後期,姐妹染色體群移到兩極之後,紡錘體的中間區域分化為膜體,在末期,從紡錘體中部形成細胞板。另一是在動物細胞中,於細胞分裂的末期,赤道板上的表層細胞質部位向中間凹陷縊縮。在一部分植物細胞中,以及在酵母出芽和粘菌的孢子形成時等,可以看到有介於這兩種類型之間的中間型。縊縮的產生是由於這部分沿細胞膜下出現環狀的肌動蛋白的緣故。雖然胞質分裂通常是繼核分裂之後進行的,但兩者不一定是不可分割的連貫過程。有的例子是核分裂後只繼續進行核分裂,形成多核體。還有象某種胚乳細胞那樣,胞質分裂是在核分裂後很晚才發生。另外,實驗證明,即使通過顯微解剖,吸除了海膽卵的有絲分裂結構,而用秋水仙素等處理,也會出現縊縮,而進行胞質分裂。雖然典型的胞質分裂是使母細胞二等分,但在動物的不等分裂卵的卵裂,被子植物的花粉粒分裂,苔類、蕨類、蘇鐵等,以及多細胞動物卵細胞的形成,其母細胞都進行顯著的不等分裂。

植物胞質分裂

植物細胞的胞質分裂

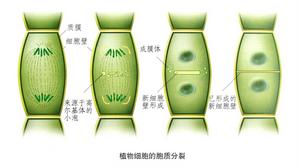

植物細胞的胞質分裂胞質分裂是在二個新的子核之間形成新細胞壁,把一個母細胞(mothercell)分隔成二個子細胞(daughtercell)的過程。在一般情況下,核分裂和胞質分裂在時間上是緊接著的,但是在有些情況下,核分裂後不一定立即進行胞質分裂,而是延遲到核經過多次重複分裂後再形成細胞壁,例如經常在種子的胚乳發育過程中所看到的那樣。甚至,有時只有核的分裂而不形成新的細胞壁,從而形成一個多核的細胞,如某些低等植物和被子植物的無節乳汁管。

胞質分裂通常在核分裂後期,染色體接近兩極時開始,這時紡錘體出現了形態上的變化,在二個子核之間連續絲中增加了許多短的紡錘絲,形成了一個密集著紡錘絲的桶狀區域,稱為成膜體(phragmoplast)。在電子顯微鏡下顯示出,成膜體中有許多含有多糖類物質的小泡,由細胞內向赤道面運動,並在那裡聚集,接著相互融合,釋放出多糖類物質,構成細胞板(cellplate),將細胞質從中間開始隔開。同時,小泡的被膜相互融合,在細胞板兩側,形成新的質膜。在形成細胞板時,成膜體由中央位置逐漸向四周擴展,細胞板也就隨著向四周延伸,直至與原來母細胞的側壁相連線,完全把母細胞分隔成二個子細胞。這時,細胞板就成為新細胞壁的胞間層的最初部分。

電子顯微鏡的觀察表明,形成細胞板的小泡主要來自高爾基體,也可能部分來自內質網。小泡向著赤道面的運動與成膜體中的微管有關,這些微管垂直於赤道面排列,小泡沿著微管運動,微管起著引導方向的作用。另外,小泡運動的直接動力也可能是微絲的收縮。在形成細胞板的過程中,有些原生質細絲連同內質網一起,保留在細胞板中,形成貫穿二個子細胞的胞間連絲。

80年代初,科學家用免疫螢光定位技術觀察到整個有絲分裂過程中微管的動態變化,發現與染色體相似,微管的形成和分布也有一個周期性的變化規律:在間期細胞中,微管在質膜下環繞細胞的長軸成環狀排列,並較均勻分散,稱為周質微管。到早前期,微管集中到細胞中部赤道面的位置,在原生質體的外周,環繞細胞核緊密平行地排列成一個環,稱早前期帶,同時,其他部位的微管基本消失。以後,隨細胞分裂的進行,早前期帶逐漸松解、消失,繼而出現紡錘體微管和後期的成膜體微管。微管在細胞周期中的這種變化規律稱微管周期(microtubulecycle)。在微管周期中早前期帶的位置精確地標出了以後細胞板出現的位置,也就是說,早前期帶在較早的時期就決定了細胞的分裂方向。