起源背景

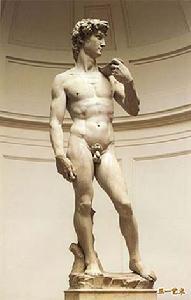

歐洲肖像雕塑 歐洲肖像雕塑-大衛

歐洲肖像雕塑-大衛中國古代沒有肖像雕塑傳統並不能否認中國古代某時期、某地的作品具有較強的肖像特性,這種所謂的肖像特性就是作品背後具有堅實的生活原型。在浪漫、流暢的春秋藝風和粗獷、奔放的漢風之間夾進了一個現實而理性的秦兵馬俑,無疑是令人驚奇的。

中國古代肖像雕塑-兵馬俑

中國古代肖像雕塑-兵馬俑中國古代沒有肖像雕塑傳統的結論並不否定中國古代雕塑營養對當今肖像創作的滋潤。事實上不少雕塑家已經在肖像創作中作過做過吸取民族傳統的精彩實踐。可以斷言,幾千年的傳統寶庫曾經並正在繼續哺育中國雕塑(包括肖像雕塑)並推進其不斷演繹。

中國肖像雕塑的發展

中國的真正意義上的肖像雕塑於本世紀從西方引進,五四新文化運動之風,隨便把肖像雕塑帶入了我國。我國最早的一批留洋的老前輩在學成回國之後,陸續創作了各種各樣的反應革命先驅、愛國志士、文化名人等肖像作品,順應了正在中國發生的反帝、反封建的進步文化運動趨勢,為民族解放的進步事業作出了貢獻。中國肖像雕塑發展的真正高潮還是新中國成立以後至今的這50年。

雕塑-收租院

雕塑-收租院改革開放的時代為中國文化藝術的發展提供了前所未有的廣闊空間,各有思潮、流派群雄逐鹿,並相互影響,相互撞擊,構成了當代中國文化藝術的瑰麗景觀。雕塑界也一樣。也可以這樣說,中國雕塑正在經歷前所未有的大好時期,以及前所未有的大衝擊、大變革。新時代的肖像藝術作品作為其中的一道風景,同樣綻放著自己的光彩。首先,由於社會經濟的大發展,應兩個文明建設的需求,一大批中國歷史英雄、科學家、文化名人等室外紀念像為廣大熱衷肖像雕塑的藝術家提供了大顯身手的機會,其次就是他們為參加各類展覽創作了大量肖像雕塑作品。新時期的肖像創作更傾向於人性化以及內心化,更注意對象的個性張揚,這符合當代社會對人本和人性的關懷。

毫無疑問,受到新思潮、新流派的強烈衝擊,傳統的現實主義一統天下的地位被動搖。肖像雕塑可能很容易被人視為太舊、太傳統,但筆者在此認為,任何時候,只要有人,肖像雕塑就會有存在的價值;同時,筆者還認為當代中國肖像雕塑應該而且可以走出“舊”的困境,跟上“現代化”。

我國創作審美準則

“神形兼備”是我國肖像雕塑創作最為基本的審美準則,同時也是方法論,中國的肖像雕塑家都知道“神形兼備”,其主要內容是肖像作品在反映人物對象時達到形與神的完美統一。作為方法,則要求雕塑家充分掌握人物對象的生活資料,對其形與神進行一番去粗取精、去偽存真的消化,最終升華出對象形與神的個性特徵,然後創作出“形神兼備”的作品。

巴爾扎克

巴爾扎克屬於藝術家自己的“形與神”,在肖像中的反映是多方面的,它受藝術家獨特的審美價值取向所左右。這種創作主體的“形與神”的展示,也許是藝術家研究和表達對象的獨特方法,或者是特殊角度;也許是藝術家所慣用的獨特塑造語言,或者是個性化形體語言;也許是藝術家所一慣崇尚的審美意境,等等。

人本主義也好,人文主義也好,都是關懷人性的話題。歷史上每一次對人性的角度獨特的關懷都會導致藝術的一次大變革。當代社會關懷人性又具有了新的內容。我們提倡關懷他人之時又關懷自己,同樣,在關懷自己的同時,千萬不要忘記關懷他人。如果顧此時彼,都不能算得上符合時代觀念。這也許帶有後現代得意味。筆者願中國的肖像雕塑在新的時代擁有自己的位置,為社會文明做出應有的貢獻。

肖像石的保養技巧

主要出現於水沖石、風礪石類的卵形石中的人物肖像石,在奇石各類自然造型中是最為難得的。其石形渾圓卻又輪廓異常,極難形成完整的造像,形神生動的肖像更是可遇而不可求。人物肖像石大致有單獨頭部、頭部連結頸部和頭部連結肩部三種自然造像。由於肖像石極少反映出清晰的五官,大多呈側面像,因此鑑別肖像石就必須抓住其頭部(臉)的輪廓特徵。有時候,遇有狀如人物臉部的奇石不可能像真人那樣五官齊全、組合諧調,不是缺鼻短耳就是少眼無嘴。對於這樣的奇石不必苛求完美,可以按其似像非像的五官特徵進行比對,想像出各種不同神態的人物表情,確定有否藝術欣賞價值。只有充分利用其造型中的每個細節特徵,才能感悟出其中的內涵。

鑒於形象逼真的肖像石非常難得,而收藏者搜奇獵怪、刻意求形的心態又十分強烈,筆者提醒,對於一些輪廓模糊、石體扁平、形態怪異的所謂肖像石,寧可捨棄,不必強求,否則,即使費力配座,也難以提升其藝術價值和收藏價值。特別是遇到石體造型中有著與某位領袖人物肖像相似之處,儘量不要生搬硬套,隨意確定,以免有損人們敬重的偉人形象。

總之,由於肖像石造型受自然因素的影響,難以達到人工創造的藝術肖像效果,因此,奇石收藏者在遇到形同人物側面像的奇石時,首先要視其頭部輪廓是否清朗,額、鼻、嘴、頸、肩的結構位置是否合理,如能達到和諧要求,則可認定此石具有觀賞價值和收藏價值;反之就不具有觀賞價值和收藏價值,只能一時滿足自娛自樂、如獲至寶的精神需求。