介紹

肅北縣全縣總面積6.93萬平方公里,約占甘肅省總面積的14%,總人口1.18萬人,轄5鄉2鎮25個村委會,是甘肅省人均占有面積

最大的縣份之一。肅北縣轄2個鎮、5個鄉:黨城灣鎮、馬鬃山鎮、黨城鄉、別蓋鄉、石包城鄉、鹽池灣鄉、魚兒紅鄉;魚兒紅牧場。肅北縣資源豐富,具有很大的開發潛力和發展優勢。全縣可使用草原面積4187萬畝,是甘肅省重要的畜牧業基地之一。水利資源有常年性河流4條,水資源蘊藏量達 26.69萬千瓦。農作物以小麥、蠶豆為主,小麥畝產可達500公斤。經濟作物有胡麻和各類蔬菜、果木,胡麻畝產175公斤左右。野生動物是境內一大資源,有國家保護的一 、二類珍貴動物20餘種。

資源概況

肅北縣

肅北縣肅北縣地域遼闊,是甘肅省重要的畜牧業基地。全縣共有天然草場4676萬畝,其中可利用草場4189萬畝,占草原面積的89.5%。主要飼養的家畜有絨山羊、高山細毛羊、氂牛、馬、駱駝等,各類牲畜25萬多頭(只)。年產絨毛近50萬公斤,肉類125萬公斤,畜產品以駱駝絨、山羊絨享有盛名。肅北縣畜牧、礦產、水利、旅遊資源豐富,民族風情濃厚,古文物遺址分布廣泛,具有發展牧、工、商、旅遊業的廣闊前景。全縣現有耕地1.2萬畝,林地10.97萬畝,農作物以春小麥、蠶豆為主。經濟作物以胡麻為主,品質優良,產量較高。

水利資源開發前景十分廣闊。縣境內有黨河、榆林河、疏勒河、石油河四條常年河流,年徑流量14.5億立方,水能資源蘊藏量達26萬千瓦。目前已建成和正在建設水電站5座,年發電量將達到6000萬度。自治縣境內野生動物分布廣、數量多,已查明的有174種,占甘肅野生動物分布種類的25%,其中國家重點保護的野生動物有32種之多,主要有野馬、野駱駝、白唇鹿、盤羊、岩羊、野牛、雪雞等。1988年經省政府批准開闢了哈什哈爾國際狩獵場,常年接待國外客人前來狩獵。自治縣境內還分布著大量的岩畫、石窟、壁畫、浮雕、彩塑、城堡遺址和塞牆、烽燧等文化古蹟。現已發現的有75處,其中被列入省級保護文化點的有5處。以黨河峽谷為龍頭的生態旅遊業正在興起。肅北縣北部馬鬃山地區與蒙古國接壤,1992年9月,經國務院批准,開通了甘肅省唯一的邊境對外貿易口岸,成為省、市、縣對外貿易的視窗。

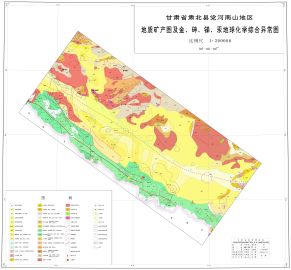

縣境內蘊藏著豐富的礦產資源。已探明的主要有煤、鐵、鎢、鉻、銅、金、鉛鋅、菱鎂礦、石英岩、蛇紋石、紅柱石、煤礦等30多個礦種300多處礦點。其中北山地區的煤年產量40多萬噸。南山地區的七十二道沙金溝在省內外馳名。近年來又先後開發了北山地區的南金山金礦和小西鄉金礦、南山地區的鷹咀山金礦,黃金年產量達1.5萬兩。大道爾吉鉻礦為全國第三大鉻礦。豐富的鐵礦資源吸引著眾多客商。

歷史沿革

肅北縣因地處甘肅北部,故名。肅北縣歷史悠久。早在春秋、魏晉時期就有先民居住,西晉已設縣,之後歷朝都在這裡設鎮置縣。民國25年(即1937年)設肅北設定局,1950年7月22日解放,7月29日正式建立肅北縣,1954年改肅北蒙古族自治區,1955年改為自治縣。

肅北縣轄2個鎮、6個鄉:黨城灣鎮、馬鬃山鎮、石包城鄉、鹽池灣鄉、別蓋鄉、黨城鄉、魚兒紅鄉、明水鄉。

2000年,肅北縣轄2個鎮、5個鄉:黨城灣鎮、馬鬃山鎮、黨城鄉、別蓋鄉、石包城鄉、鹽池灣鄉、魚兒紅鄉;魚兒紅牧場。 根據第五次人口普查數據:全縣總人口13046人,其中各鄉鎮人口(人):黨城灣鎮4573馬鬃山鎮2789黨城鄉2752別蓋鄉696石包城鄉1035鹽池灣鄉515魚兒紅鄉248魚兒紅牧場虛擬鄉438

2002年?(具體時間待查),全縣轄5鄉2鎮,共有25個行政村,其中牧業村19個、農業村6個。縣城有3個居民委員會。人口1.1萬人,其中蒙古族4200人,占38%。

2006年,將原來2鎮4鄉撤併為3個鎮。

經濟發展

肅北縣

肅北縣肅北縣經濟以畜牧業為主,兼有少量的種植業。2003年,全縣完成國內生產總值2.17億元,實現財政收入2384萬元,牧農經濟全面發展。自治縣地方工業發展較快,近年來,充分依託資源優勢,擴大開放,外引內聯,走藉助外力求發展的路子,加大招商引資力度興辦企業,形成了以黃金、鐵礦、原煤、水電為四大支柱的地方工業體系。文化、衛生、科技、教育、金融、郵政電信等交通基礎設施齊全,服務功能完善。縣城所在地黨城灣鎮距國道215線70公里,距敦煌116公里;北部馬鬃山地區由橋馬邊防公路與國道312線相連距離154公里。境內鄉鄉通公路,出入方便。全縣鄉郵健全已形成了功能齊全,方便快捷,靈活高效的郵電通訊網路。

旅遊資源

肅北縣

肅北縣在肅北為數不多的湖泊、天池中德若淖爾象一面明鏡清澈、燦爛,她在海拔三千多米的高山群嶺中,面積約三萬多平方公里,湖水及其兩岸的景色是原始、粗獷、質樸的,而且湖水吸引了很多候鳥,周圍是典型的高原牧場,羊群象珍珠灑在那裡,兩邊的雪山上長著雪蓮、當歸等名貴藥材。湖邊風景宜人、氣候涼爽,每年的6-8月間這裡成為人們避暑、觀光、游弋自然的理想地。

“德若淖爾”是蒙古語,馬鐙湖的意思。關於這名稱的由來有好幾種說法。有說湖形象馬鐙子的:從兩邊的高山上往下看去,湖形的確象一個巨大的銀鐙。湖水呈鐙眼,湖岸成鐙邊,從西面的山谷間流入湖水的小河象一條熟牛皮的鐙繩,河水正好又繞過湖邊的一座小山,恰似把鐙繩堅固地拴在那兒。也有人說湖水正好在高山的的一個巨大的台階上,好似踩著上馬的銀鐙,堅固而閃光。無論如何德若淖爾湖的名字都與蒙古人及他們的圖騰--駿馬有著直接的聯繫。故事也很多,其中老人們講的有一個傳說很生動、感人。

在很久很久以前,這裡沒有人煙、沒有水、沒有草,只有光禿禿的山脊和戈壁沙丘。那時,在遙遠的雪山之鄉有一位蒙古族英雄為保全自己部落的草原,與其他部族的人進行爭奪,結果未能獲勝,反而部落中身堅力壯的男人被戰死,女人們全被搶走,草場和牲畜被占領了。這位英雄領著老人和孩子們翻山越嶺尋找生存的地方,可是所到之處沒有水、沒有植物,走了三天三夜,老人累了、孩子哭了,駿馬渴了,人們開始失望了。面對這樣的悲痛局面,英雄果斷地說:“大家不要悔心,只要等著我你們就能找到生存的地方”,便跨上駿馬獨自一人經過茫茫戈壁走向那山的方向…

他在這座山里整整走了一天,還是沒有找到水。終於在太陽落山的時候在一個山谷中發現了一塊濕地。駿馬用四蹄、英雄用雙手開始採挖濕地,挖了半夜,馬蹄被磨破了,十指被磨斷了,挖出來的濕土堆成了山,還是沒有找到水源。他倆沒有退縮,英雄從馬鞍上解開一對銀鐙,鐙繩拴在腰帶上,踩著銀鐙又用雙腳挖,駿馬乾脆用下顎去挖。當第二天的太陽出山時,英雄的腳下噴湧出神潔的雪水。這水漲滿了整個山谷,變成了一面湖,湖水又順著馬蹄蹤印,流向戈壁沙丘,流到了老人和孩子們等待的地方。人們終於有了水,在這裡生存了下來。可是那位英雄和他同甘共苦的駿馬,再也沒有能力去迎接部族大眾,在湖邊踩著銀鐙,遙望遠方,等待他們的到來。

第二年,冰雪化了、戈壁綠了,人們來到湖邊時,英雄和駿馬已經象雕塑一樣安詳地走了。人們把湖邊的濕土一把一把地蓋在他們的身上,很快在湖邊出現了一座小山,上面開滿了野花。從此,這個用英雄和駿馬的生命換來挽救了部族大眾生命的湖水有了一個感人的故事、動聽的名字-德若淖爾,馬鐙湖。湖水滋潤了群山戈壁,使荒無人煙的地方變成了繁衍生息的草原,使漂泊遷徒的孩子扶上了肥膘的駿馬。千百年來這湖水象一面鏡子反射著草原兒女的艱辛足跡和結晶汗水,講述著英雄民族的傳奇故事,蕩漾著幸福生活的凱歌。

肅北蒙古族自治縣東南約四十公里處,有個平草湖。這個名不見經傳的小地方,只有本地或曾到過此地的人才知其雅號。

平草湖,地處黨河南山和野馬南山之間,寬約三公里,長約六公里,是沉積寬谷,黨河河水至此變寬,分岔形成湖狀沼澤地,坦蕩如砥,水草豐美,為歷代良好的天然牧場。倘若你置身於平草湖牧場中,仰望黨河南山主峰北麓,就會看到一派四季景象:山頂白雪皚皚,山腰一片金黃;山腳下牧草如茵,百花繽紛。銀光閃射的雪山之下,溪流縱橫,湖水蕩漾,牛羊成群,駿馬賓士,具有一派雪山牧場的獨特風光。平草湖的芳草,濃郁芳香,沁透心脾,香得外來人一到黨河南山腳下,河湖畔上,頓覺飄飄然無酒自醉。到過平草湖的人,對這銀峰、碧湖,對這爭艷斗芳,千姿百態的花草,尤其是對聰慧歡樂、能歌善舞的蒙古族牧民,誰不著迷,誰不神往,誰不引吭高歌呢!遇到平草湖風和日麗的日子,這裡湖平如鏡,牧歌悠揚,牧群來來往往,有的跑到湖邊低飲,有的又遠遠離去。白色的天鵝兀立湖濱,凝視湖面。碧空如洗,萬里無雲。陽光撲到牧人身上,熱烘烘的,宛如揉軟的羔皮輕裘暖身一般。

端坐雲霄的石包城

石包城遺址

石包城遺址蔬勒河谷東西兩側的群山之中,有一處橢圓形的小盆地,在這裡人們一眼就能看到美麗的四季風光:群峰的雪冠,氣勢磅礴,銀光閃爍;山腰的裙褶,一片金黃,百花爭艷;腳下的草場,溪流縱橫,牧草如茵;遠的山水,近的牛羊,彼此凝望,無語安祥……這裡便是肅北蒙古族自治縣石包城鄉。來到石包城草原的人們,在領略了草原的迤邐風光,品嘗了風味手抓羊肉,傾聽了酒香四溢的醉人牧歌之後,大都會看見端坐於鄉政府西面小山岡的石包城遺址。無論是朝陽沐浴傲視一切的姿態,還是浸透夕陽孤獨矗立的情景,都會使人眼前一亮,心頭震顫。這端坐於雲霄的歷史城廓,在廣袤的戈壁上突兀聳立,雄偉壯觀,仿佛是冰川腳下的海市蜃樓,又似石包城草原的精神領袖,讓人望而生畏,近而卻步,禁不住對它的來由和歷史產生探究的興趣。

石包城又名壅歸鎮,漢為敦煌郡廣至縣轄,魏襲漢制,晉歸宜安縣轄,隋隸屬敦煌郡制,唐歸瓜州常樂縣管轄。據《中國歷史圖集》和唐代《隴右道東部》中同時標記“子亭鎮”(黨城)、“新鄉鎮”(石板墩)、“壅歸鎮”(石包城)三處。宋時,曹氏六鎮中,子亭、壅歸為邊塞重鎮,有“非親不能贗其重寄也”之說。又見《唐代長安與西域文明》一書之《西征小記》中所述,石包城宋歸西夏王朝的西平軍司轄,元歸沙州路領,明歸罕東衛制,清歸沙州衛領,民國初歸安肅道安西州轄。從晚唐到整個五代十國時期的近200年間,張氏曹氏均將石包城看做與黨城同等重要的邊塞要衝,設有貴戚將帥鎮守。就是到以後諸朝,石包城也是護衛肅州乃至整個河西的屏障。《肅州新志》記載:“石包城路通青海,高峻險厄,比於鐵峽金墉,登臨極望,洵足雄視邊傲”。《安西新志》記載:“雍正七年,清廷工部侍郎馬而泰巡視邊關時作詩寫序讚頌石包城之雄偉時云:“雍七年,予奉命督巡安西,沙州各城堡,工務逮,六年秋告竣,巡視新建十三台墩。周圍二千餘里,見布魯湖、昌馬河、石包城、白顏墩四處,地處極邊,尤為安西、沙州要隘……石包城,地居險隘,前代壘石為城。高居絕壁,制奇扼要,殆非人力所致。”真可謂:“高踞峰頭接紫霄,難尋碑碣認前朝。煙塞萬里余空碧,月盡三更靜夜刁。繞部平沙駝臥穩,迷天秋草雉飛驕。況逢苜蓿花紅處,攬韁寧知馬足遙。”

古城堡遺址坐落於今石包城鄉政府西南部3公里處高約50米的山崗上,城堡東西長144.4米,南北寬77米,城門面南而開。城牆為就地取材的花崗片麻頁岩和石灰岩壘砌而成,城垣殘高6-9米,寬1.7-5米,城牆四角呈四方形。從殘留的痕跡來看,早期這裡建有瞭望塔樓,後期曾作過修葺。城牆以三層土坯間夾一層草層壘起。石城四周挖有護城壕,離城牆約20米,壕寬約20米,深約15米,壕沿用石塊夾白茨築成。城門東側有一土夯台,疑為後代所築。城後(北面)小山頭上開出一平場,場面略呈方形,每邊約60米,可能是當時習武練兵的校場,其邊緣也用麻岩壘砌。城內分布房屋建築20多處,現僅留牆垣殘跡,房牆也用石塊壘砌,殘高0.5-1米不等。屋內地面多遺留有木柴灰燼層,厚約0.4-0.8米,當地民眾曾在城內採到青銅箭頭、鐵制寶劍及夾砂紅陶和灰陶片,其紋飾多為繩紋、垂帳紋。這樣的石城,在甘肅僅此一處。城內埋藏遺物,目前尚未發掘。根據城的結構和地面暴露的遺物分析,初步斷定相當於東漢至魏晉之間的建築,可能是對羌人作戰的軍事設施。

在石包城鄉南約200米處,還有一座被當地民眾叫做“墩莊堡子”的土築遺址。城堡呈長方形,周長約320米,高約8米,城門向西迎石包城而開,門前築有一方形土墩,墩底邊長約10米,高15米,城堡內原設有倉庫和房屋,民國期間多為民眾臨時居住現今房屋破損嚴重。解放後,石包城的個別居民亦先後在此居住過。1974年有人曾在城裡掘出過陶片,現城堡猶存,城門前的土墩被民眾采土時創掘,毀掉了原來的面貌。

肅北冰川

肅北冰川

肅北冰川踏上廣袤的肅北石包城草原,探尋遠古石城的雄奇,感受透明夢柯冰川的壯觀。越野車在平直的沙石路上飛快的行駛,身後揚起沙塵的長龍,眺望窗外,驕陽如火,戈壁草原盡染淡淡綠色,一眼望不到盡頭。

行駛了兩個多小時,就到了古石包城遺址。城堡高高聳立在小山岡上,據考古學家考證,此城堡始建於東漢時期,是古代西北重要的軍事防禦工程。城堡東臨榆林河,南頻草灘,西涉沼澤,北倚山丘。登臨城堡,放眼茫茫戈壁,草原風光萬千。伸手似乎可觸摸湛藍的天空,天上人間跟我們很近。今日石城堡,已成歷史遺蹟。遙想當年,狼煙四起,軍旗飄揚,戰鼓陣陣,為了祖國疆域的安寧,多少英雄將士衝鋒陷陣,浴血奮戰。《新肅州志》記載,“石包城路通青海,高峻險厄,比於鐵峽金墉,登臨極望,詢足雄視邊徼。”是寫石包城的雄奇險要。在石城堡頂望綠樹掩映的石包城鎮政府、牧民定居點、農業村,如同翡翠撒在千里草原。

地方特產

鎖陽

以天然鎖陽為主要原料,配以枸杞甘草,採用現代科學技術提取其精華,精製而成,富含人體必需而自身不能合成的八種胺基酸、花色甙、維生素、無機鹽、鐵、鋅、鎂等多種微量無素,以及B-谷甾醇、熊果酸、胡蘿蔔甙等多種生理活性成份。經中國預防醫學科學院營養與食品衛生研究所(營衛功檢字第98--083號)檢驗,鎖陽春系列保健飲品可有效調節人體免疫功能,是上好的益補和保健佳品。目前研製開發的主要產品有:鎖陽春沖劑、鎖陽春膠襄、鎖陽春口服液、鎖陽酒。產品質量完全符合標準Q/SV001--1998。其中,批量上市的"仁貴寶"鎖陽春沖劑經國家質量技術監督局跟蹤檢驗,各項指標連續多年合格率達到100%,暢銷全國各地。歡迎四海客商參與經銷。

蓯蓉

蓯蓉,又名肉蓯蓉,形似鎖陽,味甘微溫。據《本草綱目》記載,蓯蓉主治五勞七傷,補中,除莖中寒熱痛,養五臟,強陰,益精氣。現已開始人工種植,是一種待開發的名貴中藥材。