發展沿革

研製背景

1993年1月11日,美國國防採購委

項目發包

聖安東尼奧級的研發由阿方岱爾(Avondal

在1999年,Litton集團購併了英格爾斯與Avonda

建造服役

首艦聖安東尼奧號原訂在在2002年7月服

前九艘聖安東尼奧級延續美國海軍以城市來命名LPD的傳統,其中第八艘阿靈頓號(USS Arlington LPD-24)、第九艘薩墨賽特號(USS Somerset LPD-25)都是紀念2001年9月11日的911恐怖攻擊;其中,阿靈頓號是被攻擊的五角大廈所在的城市名(位於維吉尼亞州),薩墨賽特則是聯合航空93號班機墜毀地點Stonycreek Township所在的薩墨賽特郡(Somerset County,位於賓系法尼亞州),以紀念聯合航空93號上英勇抵抗恐怖份子的乘客。

用來建造阿靈頓號艦首的鋼料中

設計特點

艦體設計

本級艦最初預計採用類似伯克級驅逐艦的傾斜式輕

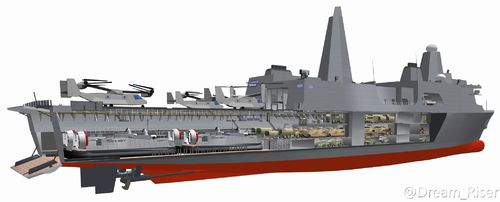

相較於以往的兩棲艦艇

運載設計

相較於老一代的船塢運輸艦,聖安東尼奧

本級艦具有三個總面積達2230平方米的車輛甲

此外,本級艦亦擁有完善的醫療設施,艦內醫

船電設計

LPD17擁有SSDS MK-2 Mod2船艦自衛作戰系統

SSDS是美國海軍第一套真正實現全分散架構的艦

武裝設計

根據原始設計,聖安東尼奧級擁有以海麻雀ESSM

此外,本級艦也將裝備美澳兩國最新開發的MK

MK-46火炮模組系直接從美國海軍陸戰隊開發的EFV兩

動力設計

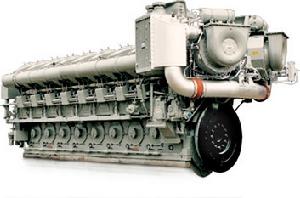

聖安東尼奧級採用柴油機推進系統,

問題層出

成本問題

首艦聖安東尼奧號到2005年交艦服役時,總費用

延誤問題

本世紀初美國造艦計畫管理混亂、時程與成

質量問題

聖安東尼奧號在2005年8月底由美國海軍接收並

2008年初,聖安東尼奧號終於進行第一次正式

二號艦紐奧良號也出現許多問題;首

在2008年11月,聖安東尼奧號的四台柴油機

因為潤滑油系統等機械問題,聖安東尼奧

美國海軍希望能通過此次大修儘可能解決長

經過試航之後,聖安東尼奧號花費10個月進行

服役事件

2008年底,鑒於索馬里周邊海域海盜猖

反導艦改型

2013年4月8日,亨廷頓·英格爾斯在華盛頓

LPD Flight 2 BMD的艦體中部設有