基本含義

社會心理學中關於群體問題的一般理論觀點。群體是根據一定的特徵(階級、民族屬性、共同活動的情況,人際關係的發展水平,組織特點等等)而從社會整體中區分出來的人群共同體。行為科學進一步發展,也深入到人的群體研究的領域,群體理論的代表人物有霍曼斯、因、布雷德福等人。 群體理論代表

群體理論代表研究概況

社會心理學研究群體問題已有長久歷史。從它開始的早期,就已著手探討這一問題。也陸續提出過形形色色的群體理論觀點。法國社會學家G.勒邦在其著作《民眾》(1896)中考察群體行為問題,他認為民眾是衝動的、無理性的、沒有責任感的、愚蠢的,個體一旦參加到民眾之中,由於匿名、感染、暗示等因素,會喪失理性和責任感,表現出衝動的、兇殘的反社會行為。後來社會心理學中的個性消失概念,就是勒邦這一思想的延續。在W.麥獨孤的《社會心理學導論》(1908)中,認為人類具有“結群本能”──一種尋找夥伴並與他人結群的先天傾向。

群體

群體在西方社會心理學的群體理論中,有較大影響的是F.H.奧爾波特提出的事象結構論。他認為,人類的群體都是個體通過一系列的社會活動、相互發生關係而形成的。時過事移,群體則隨著社會環境的變化而改組其結構。另一種較有影響的群體理論觀點是K.勒溫提出的團體動力學。他把格式塔心理學的原理搬用於群體行為上,認為群體所具有的某些心理特徵並不等於它的各部分之和。群體動力學主張,應當把群體看成一種動力整體,不可能通過分析群體中的個體情況來達到對一個群體的分析。

60年代初,蘇聯社會心理學也開始提出、形成自己的群體心理學理論。它主張,社會心理學應當以歷史唯物論觀點為指導,在現實社會關係的基礎上,研究現實社會生活中的現實群體,而不是去研究人為的、假設的群體(西方的群體心理學研究往往如此)。

四要素及八要素論

心理學家霍曼斯在50年代提出了群體組成四要素理論。他認為,任何一個群體都是由活動、相互作用--信息溝通和行為相應、思想情緒--群體成員的態度、感受、意見、信念、思維過程和群體規範四種要素組成的系統。

群體

群體在此基礎上,有些行為科學家還提出八要素理論。認為有八種要素影響到群體,這八要素分別是:

1、成員的共同性。共同性--特別是共同目標和共同利益越多,群體的凝聚力越大。

2、群體規模的大小。群體的大小與凝聚力成反比。

3、群體與外部的關係。群體與外界越隔離、外部對群體的壓力越大,則群體的凝聚力就越大。

4、成員對群體的依賴性。群體越能滿足個體需要,即個體處處得依賴群體,則群體凝聚力越大。

5、群體的地位。有光榮稱號,或有較高技術水平,或有富於挑戰性工作,或有較多經濟報酬,或有較多晉升機會,或有較多自由而不受太嚴厲監督的群體,其凝聚力一般較大。

6、目標的達成。凡能達成目標的群體,其凝聚力較大。

群體

群體7、信息的溝通。信息越暢通的群體,凝聚力越大;而肅靜沉悶的大辦公室,分散在一條長裝配線上工作的小組、噪音大的工廠,由於信息不易溝通會降低凝聚力。

8、領導的要求與壓力,領導越強調成員應遵守組織規定,群體的凝聚力也就越大。

群體動力論

美籍德國人庫爾特.盧因提出了“群體動力理論”。該理論認為,一個人的行為,是個體內在需要和環境外力相互作用的結果,可以用函式式b=f來表示。

群體理論教學

群體理論教學所謂群體動力理論,就是要論述群體中的各種力量對個體的作用和影響,盧因及其後繼者通過實驗研究,發現了以下群體動力的存在和作用:

1、群體領導方式動力。群體的領導方式不同,表現為專制型、民主型、自由放任型,其成員的行為表現也不同。對若干名10所左右的男孩所做的試驗表明:在專制型群體中,成員的攻擊性言行、引人注目的出風頭行為,使用“我”而不“我們”的頻率、推卸責任、做給領導看的行為、對群體活動缺乏滿足感,都顯得很突出;在民主型群體中的表現則相反,而且同一個成員一但從專制型群體調入民主型群體,其行為就立即起變化。

2、群體組織形式動力。盧因及其追隨者發現,在歐洲戰場上被德國俘虜的美國士兵,反抗情緒和逃跑率都很高;而在朝鮮戰場被中國俘虜的美國士兵,反抗情緒和逃跑率都很低。心理學家薛恩於1956年對此進行研究,認為這種行為反差是由群體組織形式造成的。在中國戰俘營中,看守人員與戰俘的一伙食、醫療條件平等,戰俘經常調動而組成新的戰俘群,有意識的讓被俘士兵管理被俘軍官,戰俘被提審後不再回原來的戰俘群。在納粹德國的戰俘營中,組織管理方法與中國的恰好相反。因此導致了戰俘行為的不同。這一現象在管理領域也有借鑑意義。

3、群體結構性質動力。威爾遜等人將36名大學生分成兩組進行試驗,甲組成員都是以安全需要為優勢需要,而自尊需要較低的學生。乙組則是注重自尊需要、而安全需要較低的人。結果表明,甲組在平等型群體中的生產率低,而在層次型群體中的生產率高;乙組的生產率的高低則正好相反。可見,成員行為取決於個人需要類型和群體領導方式如何搭配。

4、群體公約動力。盧因40年代曾就公約改變人們行為態度的有效性做過一系列的試驗,如怎樣改變美國家庭主婦不喜歡用動物內臟做菜的習慣。試驗結果表明,群體的公約規則,比一般性的宣傳說服,更能改變群體成員的行為。

5、群體多數動力。社會心理學家阿奇於50年代通過多次試驗證明:對於用來做實驗的問題,如群體中只有一個成員故意給出錯誤答案,就會產生群體壓力,被試者接受錯誤答案的次數達13.6;若由3個成員故意答錯,被試者接受錯誤答案的比率就上升為31.8。

另一些行為科學家在此基礎上還就群體凝聚力和生產率的關係進行了研究,他們指出,群體凝聚力與生產率受控於群體目標和組織目標是否一致。如果一致,群體凝聚力高固然會使生產率有極大的提高,但即使群體凝聚力低也能提高生產率;如果不一致,則群體凝聚力高反而會使生產率下降,群體凝聚力低則對生產率不會產生明顯的影響。

敏感性訓練理論

美國學者利蘭.布雷德福認為,可以在類似實際工作環境的實驗室中組成訓練團體,提高受訓者對於自己的感情和情緒,提高自己同別人的相互影響關係的敏感性,進而改變個人和團體的行為,達到提高工作效率和滿足個人需要的目標。

群體的基本特徵和參量

群體作為社會心理學的研究客體,具有以下特徵和參量,即

多維群體

多維群體①群體的組成:組成群體的成員情況。

②群體的結構:溝通結構、“權力結構”(領導和被領導關係)、傾向結構、情緒結構、人際關係結構等;而如果把群體看作是從事共同活動的主體,那么最主要的,還有群體的活動結構,其中包括群體成員在共同活動中的職能分配情況。

③群體的過程:群體中所發生的各種過程,也就是群體中人際關係的動態方面。

④群體的價值和規範:群體及其成員認為應當遵守的行為標準、準則;與此相聯繫著的還有藉以保證群體規範為其成員所一致遵守、履行的群體制裁體制。

⑤群體的發展水平。社會心理學通常從上述方面對群體進行分析考察。

群體的分類

社會心理學者考察群體問題時,曾各自從不同的角度對它進行分類。例如,美國的D.卡茨從群體的社會功能角度把群體劃分為:①為創造社會財富而形成的生產性群體;②為維護特定社會而存在的養護性群體,如教育機構、宗教群體、醫療康復機構等;③政治性群體,如國家機構、政黨、軍隊、工會、社會團體等;④為創造社會知識財富、發展科學技術而形成的適應性群體,如科研部門、藝術組織等。

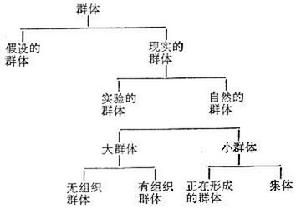

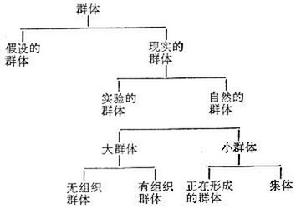

在蘇聯 г.Μ.安德烈耶娃的《社會心理學》教科書(1980)中,對群體作了如下的分類: 作者主張,社會心理學主要應當研究現實的群體。也有人認為應當劃分正式的群體和非正式的群體、隸屬群體和參照群體。

作者主張,社會心理學主要應當研究現實的群體。也有人認為應當劃分正式的群體和非正式的群體、隸屬群體和參照群體。

群體和共同活動

人們之所以結合成為群體,是因為他們要在群體中從事某種或某些共同活動。這種共同活動指向於一定的社會目的,而群體則是這種共同活動的主體。由於群體成員從事著內容和形式一致的共同活動,於是產生了這樣一些群體心理特徵,如群體興趣、群體需要、群體規範、群體價值、群體輿論、群體目的等等,也產生了群體成員間的親近感、團結性等心理共同性。由於群體所進行的共同活動是具有社會意義的活動,這就使群體成為現實社會細胞。它把社會和個人聯繫起來,社會則通過群體對其成員施加影響,個人也在社會的影響下得到發展,形成自己的心理品質。所以,共同活動是群體得以形成、整合以至發展的根本因素和主要特徵。群體成員參加共同活動,是他們形成心理共同性的先決條件。

群體的發展

任何一個現實的、具體的群體都處於一定的發展水平上。在西方社會心理學中,作為分析群體的形成水平的主要參量是:群體存在的時間、群體中所形成的支配和服從關係、群體溝通的數量、群體成員相互選擇的數量等。在蘇聯社會心理學中,分析群體的發展水平時,主要是考慮以下兩個因素:共同活動內容對人際關係的中介水平和共同活動內容的社會意義。

A.B.彼得羅夫斯基於60年代中期提出的人際關係活動中介理論,後來成為蘇聯社會心理學中有影響的群體理論。