發展簡述

19世紀末和20世紀初,歐美國家以 區位論為理論依據,開展經濟區劃的研究。他們強調 市場在區域構成中的作用,偏重於部門 經濟區劃的研究。 列寧是運用 馬克思主義觀點研究經濟區劃問題的奠基人。他在《俄國 資本主義的發展》(1899)一書中結合 俄國的實際,提出了經濟區劃的基本思想。十月社會主義革命以後, 列寧在領導編制《全俄電氣化委員會計畫》(1920)時,通過劃分經濟區把全俄電氣化計畫和各地區的具體條件因地制宜地結合起來,有力地推動了經濟區劃理論的發展。與此同時,蘇聯一些 經濟地理學家如H.H.巴蘭斯基、H.H.科洛索夫斯基等, 對經濟區劃的理論、原則、方法以及類型等做了大量研究,從而形成經濟區劃的理論體系。

區劃種類

目標性的經濟區劃

第一,目標性的經濟區劃。根據不同的區域經濟發展目的,對特定區域進行的經濟區劃。

綜合經濟區劃

第二,綜合經濟區劃。對某個地區的全部經濟活動進行區劃的,稱為綜合經濟區劃。

部門經濟區劃

第三,部門經濟區劃。對某地區的某一方面或某一部門的經濟活動進行區劃的,稱為部門經濟區劃。

時序經濟區劃

第四,時序經濟區劃。根據區域經濟發展的階段,對不同時期的經濟空間結構給予的界定。

客觀基礎

關於這個問題有兩種不同的觀點。一種觀點認為經濟區是 社會勞動地域分工發展到 資本主義階段以後的表現形式,是在 商品經濟比較發達的條件下形成的具有全國意義專業化的地域經濟統一體。 經濟區劃就是科學地反映客觀形成的這一地域經濟統一體的體系。另一種觀點則否認存在經濟區劃的客觀基礎。認為它是分區研究問題的一種方法。如何劃分經濟區則取決於研究任務的需要,可以相應地規定不同的原則,採取不同的方法。

原則方法

不同的國家劃分經濟區的原則有所不同。中國劃分經濟區的主要原則是經濟原則,其內容是:

① 國民經濟全面發展與充分發揮地區經濟優勢相結合。劃分經濟區時要從總體利益出發,結合地區經濟發展的需要,通過全國的和地區的綜合平衡,合理地確定地區經濟專業化發展的規模和綜合發展的程度。

② 地區經濟的現狀與遠景發展相結合。劃分經濟區要從歷史上已經形成的社會勞動地域分工的特點出發,充分考慮各地區經濟發展的現狀,並以對全國和各地區社會經濟發展的科學預測為劃分依據。

③地區經濟中心與其經濟吸引範圍相結合。經濟中心即全區生產、交換、消費等經濟活動最集中的城市, 是地區經濟聯繫的樞紐,對周圍地區具有經濟上的吸引力。結合交通運輸條件正確地估算經濟中心的經濟吸引範圍是劃分經濟區的重要依據。

④經濟區劃要與國民經濟計畫管理體制相適應,以利加強對 巨觀經濟的計畫指導。

⑤充分考慮建立外貿出口基地和發展國際分工合作的需要,利用國際市場促進國內各地區的經濟發展。此外,劃分經濟區還要考慮有利於環境保護的生態原則、有利於民族自治和發展的民族原則、國防建設的需要以及促進合理的國際分工發展。

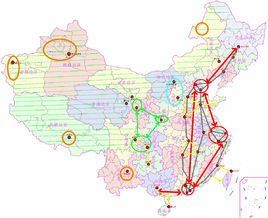

配圖

經濟區劃

經濟區劃