歷史淵源

端硯製作技藝

端硯製作技藝 端硯揚名於唐,興旺於宋,精於明清,式微於清末民初,振興於當代。唐朝初年開始生產的端硯以實用為主,造型古樸,形狀以箕形、方形為主,硯足呈三足向多足轉變的趨勢,以適應當時席地而坐的習慣;發展到唐中葉,硯台上雕以各種圖案花紋,開始在實用的基礎上加強觀賞性,由實用品向實用工藝品 轉變。

到宋代,端硯的實用價值與欣賞價值並重,端硯開始成為文人墨客之間鑑賞、饋贈、收藏的佳品,並有不少相關專著問世,如歐陽修《硯譜》、米芾《硯史》、葉樾《端溪硯譜》等。

明代時,端硯做工巧借天工,風格端方厚重,紋飾更豐富精細,常見花鳥、魚蟲、山水、人物等具有象徵性意義的題材,且形成鐫刻硯銘的風氣。此時由於端硯石開採多年,逐漸稀少,鑑賞和收藏端硯的風氣愈盛。

清初端硯達到空前的繁榮,承襲前代作品氣派、風格的同時,受石刻、銀鑄、木刻(雕)等影響,在硯材、形制、雕刻技藝、花紋品評等方面有不少創新。當時湧現的制硯能手有蘇州顧二娘、江南王岫筠以及黃宗炎等,還有一批著名的端硯(含其他硯台)收藏家如紀昀、高風翰、朱彝尊等。嘉慶、道光之後,端硯逐漸失去實用價值而成為單純的文玩,導致制硯藝人形成以工取勝的觀念,在藝術上難有突破;部分名坑因坍塌而停采,石源受到限制;到清末民初時,戰亂連年,內憂外患,不少制硯藝人散落各地或轉業,端硯走向衰落。

20世紀50年代開始,政府組織散落的制硯藝人歸隊,曾停采的麻子坑、老坑、坑仔岩等逐漸復開,端硯製作技藝逐漸復甦。

工藝特徵

質感

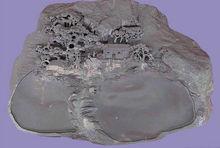

端硯以石質堅實、潤滑、細膩、嬌嫩而馳名於世,用端硯研墨不滯,發墨快,研出之墨汁細滑,書寫流暢不損毫,字跡顏色經久不變,好的端硯,無論是酷暑,或是嚴冬,用手按其硯心,硯心湛藍墨綠,水氣久久不乾,古人有“哈氣研墨”之說。

款式

傳統的端硯很注意款式的設計,根據不同形狀的硯石,選擇不同的雕刻題材和裝飾圖案。這些題材和圖案十分豐富,既有傳統常用的題材,圖案,也有反映嶺南本土特色的題材圖案。那些用本土的荷花、劍花等花卉,以及本土的香焦、荔枝等水果構圖的作品,有著濃厚的“粵”味,極富嶺南特色。

工藝流程

流程

端硯的製作過程較為複雜,工序繁多。主要有採石、維料、制璞、雕刻、磨光、配盒等。

採石

端溪石不抗震,採石以人工為主。採石工人根據石脈走向,向深層採掘,在接縫處下鑿,對採石技術要求高,開採難度大,有“端石一斤,價值千金”之說。

維料

即對采出的硯石進行篩選分級,將廢料去除,要求硯工會看石、選石,根據石料的形狀製成各種形式的硯璞。

制璞

一方端硯石質的優劣都以墨堂之硯石做評價,制璞時要將硯石最好的地方留作墨堂,“因石構圖,因材施藝”,融合文學、歷史、繪畫、金石等特點,對硯台的形式進行構思和設計。

端硯製作技藝

端硯製作技藝 雕刻

前幾道工序考驗石匠硯工“看穿石”的能力,雕刻則充分考驗硯工選題、立意、構圖、形制的能力及雕刻技法,天然樸實的硯石能否轉化為精美的工藝品,雕刻環節尤為重要。雕刻的刀法和技法,視題材和硯行、硯式而定,以深刀雕刻為主,輔以淺刀雕刻和細刻,表現剛健豪放的風格;以淺刀雕刻、線刻、細刻表現細膩含蓄的風格。

配盒

端硯雕刻完畢,從裝飾及實用方面考慮,配以名貴木盒,使端硯顯得更加古樸凝重、名貴。

磨光

雕刻好的端硯,先用油石加細河砂粗磨,磨去鑿口、刀路;然後再用滑石、細砂紙,最好是1000目的水磨砂紙反覆磨滑,使硯台手感光滑為止;最後是“浸墨潤石”,過一兩天后褪墨處理。

工具

採石工具

因採石環境而制,古代硯坑洞高約80厘米,採石工人只能蹲著、坐著或斜躺著採石。採石工具主要有:粗細不等的尖口鐵鑿、鐵筆、鐵錘、炮鑿、燈等。

雕刻工具

因硯石的硬度,雕刻技藝和題材需要而制。雕刻工具主要有:錘、鑿、鑿卡、木鑽、鋸、滑石、工夫台等。20世紀70年代前,工具多由採石工或硯匠自製,之後有專業生產。

傳承保護

傳承價值

端硯具有很高的藝術價值、收藏價值和人文價值,廣東肇慶市生產的端硯,既保持了傳統工藝的傳統文化特色和地方特色,同時在造型、構圖、題材、立意上又有新的突破,創造了端硯實用之外的新藝術意境,如端州古邵圖大端硯,巧妙地將古端州縮龍成寸,又如仙境立體雕刻大端硯,把端硯雕刻成立體的一條鱷魚、一隻鳴蟬、一堆瓜果、一群仙人,並巧妙地將硯池收藏其中,看似雕塑、古董,但又可磨墨揮毫,令人嘆為觀止。

傳承現狀

在新的歷史條件下,機械生產衝擊著手工端硯製作,傳統記憶的傳承方式導致工匠後繼乏人,只有認真解決了這些問題,才能切實保護和延續傳統端硯製作技藝。

傳承人物

程文,男,漢族,1950年生,2007年6月,程文入選為第一批國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人,廣東省肇慶市申報。

保護措施

21世紀初,為積極挖掘和推廣端硯文化教育和普及工作,肇慶市端硯協會正式成立。2006年端硯製作技藝被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄中,從業人員增加的同時,肇慶市還開展端硯文化進校園等活動,讓更多的年輕人了解並參與其中。

端州區以5億元人民幣建“國字號”端硯基地,為肇慶擦亮“硯都”名片,對肇慶建設端硯村、硯坑、硯洲島產業集聚園,加速“中國硯都(肇慶)端硯特色文化產業集聚園”奠定了基礎。

社會影響

2008年北京奧運會和2010年廣州亞運會,端硯被確定為貴賓禮品。端硯作為運動會的貴賓禮品,成為宣傳人文中國的獨特載體。

2010年端硯製作技藝被評為嶺南文化十大名片之一。

文化軼事

一天一老硯工路經端溪時,看見有兩隻仙鶴飛落溪水之中,久而不起,於是心生疑竇,張網撈捕,但撈起的卻是一塊石頭!不過,這塊石頭十分奇異,上有裂縫,不時發出鶴鳴聲響,老硯工順著裂縫把奇石撬開,奇石竟一分為二,化作兩隻硯台,硯邊各有一隻仙鶴佇立在蒼松之上。訊息傳開,硯工們紛紛仿製,或各展其藝,在硯台上雕以各種圖案花紋。