秋審是清朝的一種審判制度,從明朝發展而來。明朝的朝審制度被清朝繼承後,又有了發展變化。清朝將朝審發展為兩種,即朝審和秋審,但這兩種審判方式形式基本相同,只是審判的對象有區別。秋審的對象是複審各省上報的被處以死刑的囚犯,而朝審則是複審刑部在押的死刑犯。審判官的組成是相同的,都是中央各部院的長官。朝審和秋審的區別還在於時間上,朝審要晚一些。

介紹

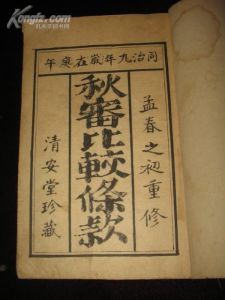

秋審開始執行於順治十五年,即1658年,首先要求各省的督撫將自己省內所有被判處斬和斬監候(相當於現代的死緩)案件和布政使、按察史會通複審,分別提出四種處理意見:情實(原為情真,為了避諱雍正的名字胤 ,改名)、緩決(可以等下一年秋審時再決定)、可矜、可疑。然後將有關案件的情況匯總報送刑部,而囚犯則集中到省城關押。

在每年的八月,中央各部院長官會審後,提出處理意見,報皇帝審批。如果確認了情實,到秋後就要處決。緩決如果連續了三次,就可以免死罪,減輕發落。如果是可矜,也可以免死減等發落。可疑的則退回各省重新審理。在雍正時期,還增加了一種叫做“留養承祀”的減輕發落的方式:如果死囚犯是獨生子,如果處死其父母和祖父母就無人供養、送終,經過皇帝批准,改判重杖一頓再枷號示眾三個月,免掉了死罪。

秋審體現了對死刑的重視,但其判決有時也根據當時形勢的需要來定,如果是治安混亂時期,就有可能加重,如果太平時期,可能會減輕。古代社會的法律條文及審判制度經常是根據統治需要制定的,也可以由皇帝臨時變動,所以隨意性很強。