歷史的傳說

在林海蒼茫的小興安嶺中間,有一汪神奇的水灣,灣中各種魚類翕忽其間,一派水美魚樂的好景致,這汪水當地人名之“回龍灣”。說起這個傳奇的名字,還有一個美麗動人的傳說。

“禿尾巴老李”傳說是人遭龍戲,即人龍雜交的產物。說的是山東某地有一位農婦在田地里幹活,因為困極打盹被“龍戲”而懷孕,後來生下一個怪物,即一條小黑龍。小黑龍落地即能騰雲駕霧,來去無蹤,但從那時起,那水潭變得格外動人。更為奇特的是那水的水流方向,上下午各不相同。上午水流自南向北,下午自北向南,灣中水位基本不受雨水大小的影響,從古至今都是這樣。又過了好久,有人發現灣中好象有條黑色的龍,開始人們很是驚恐,後來發現那龍從不滋擾鄉民,只是生活在水灣中,與百姓相安無事,便不再害怕了。但小黑龍每天都要回到母親身邊吃奶,非常戀母。農婦的丈夫姓李,對此非常惱火。一天,趁小黑龍來吃奶的時候,揮起菜刀向小黑龍砍去,小黑龍躲閃不及,被砍掉了尾巴,負痛逃到了東北黑龍江。

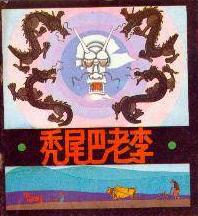

禿尾巴老李

禿尾巴老李簡介

傳說黑龍江原為一條白龍鎮守,名曰白龍江。白龍興風作浪,殘害人民,弄得人心終日惶惶。突然有一天,美溪上空雷電交加,烏雲密布,一條黑龍自灣中騰空而起。轉瞬間,雷息了,雨停了,風和日麗。然後在白龍出沒的水域多了一條黑龍,二龍一見,便廝殺在一處,直殺得天昏地暗。當地百姓很透了小白龍,再加上當地“闖關東”的山東人居多,人們都聚集在江邊,看二龍大戰,看黑龍上來了,就仍饅頭,看白龍上來,就仍石子兒,二龍鏖戰了三天三夜,最後黑龍終於戰勝了白龍,黑龍江也因此得名,後來黑龍便應天命,司守黑龍江了。據說,白龍統治時期,土是白漿土或黃沙土,黑龍來了之後,為了報答當地百姓,造福家鄉,全變成了黑土地,肥沃的黑土地,把“北大荒”變成了“北大倉”,現在,東北的黑土地已列入國家重點保護項目。

黑龍因為與山東老鄉有如此深厚的淵源,在黑龍江上凡載有山東人的過往船隻,到了江心,禿尾巴老李就送上一條大鯉魚。船家在開船前總是先問問乘客中有沒有山東人,有山東人就風平浪靜,穩穩噹噹,沒有山東人那就難說了。因此即便沒有山東人,船上的人也會代為回答,“有啊”。那跳上船板的大鯉魚,當然誰也不吃,船家雙手捧起,向著乘客喊道:“禿尾巴老李給山東老鄉送禮了!”然後再放回江里,這風俗直到民國時還保持著。

小黑龍非常眷戀母親和家鄉。每年山東大旱不雨,他總會想辦法給老家行雲布雨,只不過有時來得急了,會攜帶來黑龍江的冰碴子,即下雨時有冰雹。逢有冰雹時,人們就會聯想起當年小黑龍被菜刀砍傷的情形,於是便扔菜刀嚇唬嚇唬小黑龍。當然,大多數情況下,小黑龍帶來的都是為人所喜的及時雨。因此,山東各地均有為紀念“禿尾巴老李”而建造的廟宇。現存最早的應該是即墨縣城東邊不遠的龍王廟,廟中有一直徑約一米的水窪,內中清水蕩漾,盈盈見底,甚為神奇,相傳為禿尾巴老李的棲身之所。以前每遇大旱不雨,人們習慣到此求雨,據說頗為靈驗。至今廟中還保存著明清時期求雨用的令牌。

無形中,小黑龍充當了河神和雨神的角色,因為他生在李姓人家,人們便尊稱他為“禿尾巴老李”。禿尾巴老李是個孝子,民間又有“龍不離母”之說,所以龍王廟附近往往又建有“龍母墳”。因為來祈禱的人很多,許多地方還因此興起了“龍王廟會”或“龍母廟會”在黑龍江當職的黑龍,家鄉情結總是難以割捨,便在閒暇的時候回到自己的出生地,人們便把那汪水叫做“回龍灣”了。

回龍灣,現在成了伊春市著名的風景區,渡過“湯旺河第一渡”,便到了山莊的牌樓,沿著石板甬路繼續向前,就可以看到那傳說中“黑龍騰天”的雕塑,栩栩如生,英武不凡。黑龍一爪持靈珠,踏祥雲昂首飛天,一副臨戰受命,天降大任的樣子。

除上所述,民間關於“禿尾巴老李”的習俗還有許多:如傳說農曆六月六日是“禿尾巴老李”的生日,每逢這天,他們家的人都要把他斷留在家裡的龍尾巴拿出來曬一曬,並有諺語說“六月六,曬龍衣,陰晴四十天”,即這一天是什麼天氣,就會持續40天都這樣。後來演變為民間曬衣日,據說這一天曬了衣服穿著吉利。還有就是一些地方婦女都穿綁腿褲,伏天夜裡不敢在戶外乘涼,更不敢打盹,生怕遭到龍戲,等等。

“禿尾巴老李”的傳說在各地區有多種版本。

傳說老家是山東青島市平度市馬戈莊鎮閆莊村,該村每年農曆四月十七都有紀念老李的民俗活動。四年三次,2010年是最近四年中最大的一次。

文化遺產

關於“沒尾巴老李”的家鄉,各地傳說不一,遍布山東數十處地方,入選國家級非物質文化遺產的地方就有即墨、莒縣、文登、諸城四處,這正好說明山東人下關東十分普遍。在五大連池市我們還看到了黑龍山、黑龍廟和黑龍冰雕。黑龍山是一座休眠期火山,海拔516米,山體由黑褐色的火山礫、火山渣組成,遠遠望去是一座黑色的山體,叫黑龍山確實十分形象。傳說這是沒尾巴老李休息的地方。在五大連池的岸邊建有黑龍廟,這裡供奉的神像就是黑龍王--沒尾巴老李。距離廟不遠處有一冰雪溶洞,有冰洞和雪洞兩部分。其中冰洞全長150米,深23米,洞內平均溫度零下5℃,洞壁上低垂下來的各種形狀的熔岩鍾乳,晶瑩的霜花遍布洞內。洞內人工修砌了各種冰雕,有企鵝、北極熊等。這其中還有一條沒尾巴的冰龍,標牌介紹:此龍是黑龍王,老家在山東。可見東北地區對沒尾巴老李的敬仰和尊崇。禿尾巴老李在山東

關於禿尾巴老李的故事,在山東各地流傳甚廣,並且民間認為禿尾巴老李的家就在山東。這一現象頗值得玩味。

各地流傳的禿尾巴老李故事雖然有一些細節上的差別,但主要情節其實是一致的:居住在某一地區(該地區往往在夏季經常出現龍捲風)某一村莊的某一戶人家(其姓氏眾說不一,但大多數故事傳為李姓),婚後妻子多年不孕(懷孕的原因也有各種說法,有的說是因為吃了李子或桃子,有的說是到河邊取水時被龍“戲”了,也有的說是在自家門口被一個白鬍子老頭——其實還是龍王碰了一下身子),後來產下一個怪物(有的說是個肉蛋,切開後是條龍,有的說是生下來就是條小龍),狀如巨蛇,顏色黢黑,而且有鱗有角,每次吃奶時身子盤在樑上,把母親嚇得要命。其父見狀以為是個妖怪,隨手摸起刀(也有說是斧頭)去砍他,結果砍斷了他的尾巴,所以就成了禿尾巴龍。

這條龍長大後時而變成人形,時而又變成龍形。變成人形時給地主扛活,力大無比,飯量驚人,能承擔常人根本不可能完成的工作,除此之外倒也老實本分。後來去了東北。當地有一條白龍江,裡面住著一條白龍,這條龍品行不端,經常無端興風作浪,致使江水泛濫成災,淹沒農田,毀壞莊稼,衝倒房屋,淹死百姓無數。禿尾巴龍看不下去,決心為民除害,要把白龍除掉。事前他料定是場惡戰,於是化作人形(也有說是託夢)在江邊求人幫忙,他告訴人們準備好饅頭和石頭(也有的說是石灰),於某月某日某個時辰前往江邊,見白浪上翻時就往裡投石頭(石灰),見黑浪上翻時就往裡投饅頭。由於禿尾巴龍平日裡為人實在而又隨和,經常幫助別人,人們都親切地稱他“老李”,所以人們都真心實意地幫助他。他最終借著人們的幫助殺死了白龍,自己也被玉帝批准管理那條江,那條江從此成了黑龍江,他便是黑龍江的龍王了。

據說禿尾巴老李戰白龍時出了很多汗,而他是條黑龍,所以出的是黑汗,黑汗把江染黑了,黑色的江水滲進兩岸的土地里,土地於是變成了黑色,而且特別肥沃,不用施任何肥料也能長出好莊稼。另外,禿尾巴老李對山東老鄉特別友好,山東人在黑龍江上撐船時,江里的魚會自動往船上蹦,那是禿尾巴老李送給老鄉的禮物。據說在黑龍江行駛的船上,只要有山東人,就不會翻船,所以每次開船之前,船家都要問“有山東人嗎”,不論有沒有,乘客們都會答“有”,因為厚道的禿尾巴老李並不追究是不是真老鄉,只要聽說有老鄉就一概照顧了。禿尾巴老李還是個孝子,每年夏天,他都要回山東老家給母親上墳,由於他騰雲駕霧,挾風帶雨,所經之處必然風雨大作,並且往往夾雜著冰雹,所以他每次回山東時,帶給家鄉的都是或大或小的災難。

禿尾巴老李這一神話的民俗意義非常豐富。從民俗學的角度考察,禿尾巴老李實際上是山東人自己造出來的神。我們可以看出,禿尾巴老李性格里明顯帶有山東人的特點:忠厚、老實、本分,但是好打抱不平,眼裡揉不得沙子。這一神話的原始功能,主要還是試圖解釋兩個問題:為什麼會有龍捲風;黑龍江水為什麼是黑色的。當然,稍稍具備科學常識的現代人都知道,這種解釋是不對的。但是民俗事象是不能用對不對來進行評判的,其中包含的先人們探索世界的艱難與酸辛,似乎更值得我們體會。

山東利津縣

在利津流傳著這樣一句話:"雹子不砸三岔。"

三岔是利津城西南一個小村子。由於黃河的變遷,在清代時三岔村的村民有一部分被隔在了黃河對岸的博興,故而在博興縣也有一個三岔村。村裡的老人們說,這兩個三岔村從來就沒落過雹子。鄰村地里的莊稼就是被雹子砸成了光桿,三岔村地里的莊稼也安然無恙。這是為什麼呢?

傳說古時候三岔村有個張員外,張員外家有個閨女。這閨女18歲時,嫁給了河東李家橋的李玉為妻,人稱李張氏。李玉和李張氏夫妻二人男耕女織,日出而作日落而息,和和睦睦地過日子,生活也算可以。

可李張氏過門20多年,都40歲了還不曾生育。兩口子為這事急得求神告廟,也不見效。李玉幾乎絕望了。沒想到,就在李張氏41歲那年,她忽然懷孕了。然而與別的女人不同的是,她競懷了13個月。這過月的胎兒在娘肚子裡整天又蹬又踹,一點兒也不老實,可把李張氏折騰了個夠嗆。

禿尾巴老李

禿尾巴老李在一個狂風暴雨並夾帶著冰雹的夜晚,李張氏分娩了,生下一個男嬰。這男嬰重十多斤,遍體黢黑,皮膚竟同魚鱗一般,屁股後頭還長著一條小尾巴。兩口子盼星星盼月亮,卻盼來這么一個怪物,心裡像吞了蒼蠅似的不是滋味。李玉要抱出去扔掉。李張氏則想.孩子再醜也是娘身上掉下來的肉啊!就勸丈夫說:"醜孩子不一定不孝順,咱們就好好地把他拉扯成人吧,也不枉他來人世間走這一遭。"從此,兩口子便把這孩子精心撫養起來。

這孩子和別的孩子不一樣,吃奶的勁兒特別大,吸得李張氏心口直疼;哭聲特別大,震得屋頂上直掉灰塵;力氣也特別大,剛剛會走,就能搬動麥場上和他差不多高的碌碡。俗話說,水靈靈的孩子人人愛。可這孩子又黑又醜又不會說話,走在大街上人見人躲,誰也不願和他親近。三岔村的張員外和張夫人,隔三岔五地來看看閨女逗逗外甥,有時還把這醜外甥接回三岔村住上十天半月。三岔村裡的人們和張員外相處的很好,當然就不慢待他這個小外甥,都和這小孩挺親熱的。

這孩子長到六歲時,還不會說話,不會笑,只會哭,好像天底下的人都對不住他似的。人都這么大了還吃娘奶,一提起斷奶他就嚎哭不止。

有一天,醜孩子又趴在娘懷裡吃奶。李張氏一隻手摟著他,一隻手在他後背上撫摸,但感覺像魚鱗似的扎手。撫摸了一會兒,這孩子似乎覺得很舒服。便抬頭沖李張氏齜牙一笑,身子一挺,忽然變成了一條黑蛇,衝著李張氏搖頭擺尾地撒歡兒。李張氏一見,立時嚇得昏了過去。

李玉下地後回家,見李張氏昏倒在地上,一條黑蛇正纏在她身上叭嘰叭嘰地吃奶,蛇尾巴還在門檻上擺來擺去。李玉立時就氣不打一處來,掄起鐵杴朝蛇尾鏟去。只聽"咔嚓"一聲,鮮血四濺,隨後一股黑煙騰空而起,連翻帶滾地往東北方向急馳而去,同時便有一陣噼哩啪啦的冰雹落了下來。凡黑煙經過的地方,地面上的莊稼都被砸了個稀爛。原來,這黑孩子是天上一條黑龍托生的。每當他上天或下界時,必定是攜風帶雨夾冰雹,否則他就會遍體疼痛難忍。

黑蛇走後,再無音訊。李張氏思兒心切,寢食不安,終於積鬱成疾而死。就在李張氏出殯那天,從東北方忽然捲來一陣黑風,並頓時暴雨傾盆。雨中一個黑臉的年輕人,跪在地上高聲哭喊著"親娘"。人們明白是那黑蛇回來了,忙上前勸他止住哭,問他這幾年到哪裡去了?那黑臉青年告訴人們,當年他失態現了原形,嚇昏了親娘,被爹爹鏟了尾巴,一氣之下他就離家去了長白山。他本想修煉成功之後,再回家來接娘出去享清福,不想娘已棄他而死。說完,他又大放悲聲,聲如雷震,直哭得死去活來。哭著哭著,他又變成了一條拖著半截尾巴的黑蛇,趴在李張氏的靈前蠕動不止。

李張氏下葬後,只見那條黑蛇圍著墓穴轉了幾圈,立時就堆起了一座高丈余的大墳頭。

後來,這條黑蛇修煉成功,又幻化成了龍。它打敗了在黑龍江為害百姓的白龍,就留在了黑龍江,並擔負起玉皇大帝分派給他的,為普天下"行風雨、落冰雹"的使命。有人說下冰雹時,經常可以隱隱約約地看到黑雲中一條半截尾巴的黑龍在飛舞。後來,人們都叫他"禿尾巴老李"。

禿尾巴老李是條知恩必報的龍。他忘不了小時候姥爺、姥娘對他的疼愛,所以每逢行雨下冰雹來到三岔村上空時,他都要忍著渾身的劇痛,不往三岔村落一粒冰雹。

山東文登縣

禿尾李龍王的故事,見之於地方志記載最早的,是康熙《文登縣誌》:“縣南柘陽山有龍母廟。相傳山下郭姓妻汲水河崖,感而有娠,三年不產。忽一夜雷雨大作,電光繞室,孕雖娩,無兒胞之形。後,每夜有物就乳,狀如巨蛇攀樑上,有鱗角,怪之,以告郭。郭候其復來,飛刃擊之,騰躍而去,似中其尾。後,其妻死,葬山下。一日,雲霧四塞。鄉人遙望,一龍鏇繞山頂。及晴,見冢移山上,墓土高數尺,人以為神龍遷葬雲。後,禿尾龍見,年即豐。每見雲霧畢集,土人習而知之。因構祠祀之。後,柘陽寺僧取龍母墓石,風雨大作,雹隨之,其大如斗,寺中盡黑氣,咫尺不見。周圍里許,二麥盡傷,獨龍母廟內,花木皆無殃焉。”

光緒《文登縣誌》載,“康熙五十三年(1714年),龍現於宋村之北山,一時合邑鬧闐,立廟山巔,改名曰‘回龍山’。”

清朝袁枚所著的《子不語》:山東文登縣畢氏婦,三月間漚衣池上,見樹上有李,大如雞卵,心異之,以為暮春時不應有李,采而食焉,甘美異常。自此腹中拳然,遂有孕。十四月,產一小龍,長二尺許,墜地即飛去。到清晨,必來飲其母之乳。父惡而持刀逐之,斷其尾,小龍從此不來。

後數年,其母死,殯於村中。一夕,雷電風雨,晦冥中若有物蟠鏇者。次日視之,棺已葬矣,隆然成一大墳。又數年,其父死,鄰人為合葬焉。其夕雷電又作。次日,見其父棺從穴中掀出,若不容其合葬者。嗣後村人呼為“禿尾龍母墳”,祈晴禱雨無不應。

此事陶悔軒方伯為余言之,且云:“偶閱《群芳譜》云:‘天罰乖龍,必割其耳,耳墜於地,輒化為李。’畢婦所食之李,乃龍耳也,故感氣化而生小龍。”

自康熙五十三年,回龍山上建起李龍廟和龍母墳以後,特別是道光帝加封李龍王后,回龍山香火特旺。但再旺,也只能是從柘陽山“回”來的“龍”。有力的證據是道光二十五年三月二十二日《知縣歐文詳請神龍封號文》。現摘要如下:

“……據卑縣在籍前任銅陵縣知縣林汝謨、現任龍安府知府王者政、現任南河即補同知於昌進、現任餘杭縣知縣畢承昭、前任平度州學政叢葆光、前任臨朐縣教諭李淳琳,廩生陶蔭棟、王所拭,增生陳道原,俯生畢廷昭,耆老宮鳳翔等,竊查縣城迤南柘陽山,舊有龍神廟一座,山下有龍母祠一座。相傳祠、廟均建自前明年間,歷今數百餘載。每逢旱暵,鄉民輒先山下龍母祠祈禱,復上山赴龍神廟祈禱,無不立沛甘霖。縣境各海口商漁船隻,每遇風濤,虔求神佑,輒獲平安。靈應昭著,地方依賴。職等生逢其地,身受其庇,崇奉之餘,實深欽感。竊思江海河湖等神,凡有功於民者,均蒙聖恩,錫有封號……查《祭法》:能御大災則祀之,能捍大患則祀之。故天后崇廟貌於瀛壖,金龍昭威靈於江澨,殊恩寵錫,報祀特虔。茲卑縣柘陽山龍母祠、龍神廟,雖系一邑之土神,而功德及於萬室,居民崇奉,屆今數百餘年,旱虐風濤,有禱必應。功既在於民生,名宜正於國典。遐鄉尸祝,億萬箕畢同情;崇號恩宣,千百禩平康永賴。茲據該紳士耆老等合詞具呈前來,擬合據情詳請憲台查核,轉詳請奏,賞加龍母封號,並神龍封號,以答神庥而慰民望,實為公便。為此備由具申,伏乞照詳施行。” 道光二十八年(1848年),山東巡撫徐澤醇奏請敕加神龍封號。“奉旨封‘溥惠佑民’四字,神龍遂列祀典。”這種親筆御題、皇家敕封現象在全國的李龍文化中是獨一無二的。古歷六月初八,是李龍爺的生日。相傳,每年是日李龍爺必回鄉拜母。虔誠的鄉親們便紛紛蒸上特大餑餑為李龍爺慶壽,上山燒香上供,祈求李龍爺保佑風調雨順。漁民、船工則要求神龍保佑平安。從明、清到上世紀三十年代,回龍山長年香火不斷,遊人不止,興盛了幾百年。

1939年古歷三月二日是回龍山最後一次山會。1940年日本鬼子侵占了文登城,1941年日本鬼子又繼爾在回龍山上建起了據點,修起了碉堡,山上所有古建築蕩然無存。文登柘陽山上本有千年銀杏一株,龍母祠一座,後因為戰爭緣故,毀於建國前夕。當地傳說主要如下:相傳明朝弘治五年夏,文登柘陽山下山前村男士李田斗娶得鄰村柘陽山山後郭家村女子郭三佳為妻。婚後,新娘於昌陽河中漿洗衣物時飲用河中之水而有孕。懷胎三載後的古歷六月初八日夜晚,風雨交加,電閃雷鳴,郭女產下一子,視之卻為一肉狀物。李家疑為妖孽,遂棄之昌陽河內。該物遇水迅即膨脹,竟為一黑龍兒。龍兒每每夜半回家哺乳,其時狂風大作,其母隨之昏厥。此情不久便被其父李田斗察覺。一日晚,田斗瓢扣燈燭,持鐮以待。風聲過後,田斗猛掀瓢亮燈,但見一黑龍尾繞屋樑,頭入妻懷哺乳。田斗驚怒,揮鐮急砍,龍尾隨即斷裂。黑龍疼痛難忍,騰飛出屋,一路到了黑龍江。

滕州小塢溝

很久很久以前,小塢溝(滕州市村莊名)還是個只有幾戶人家的小村莊。莊東西間草屋裡住著李老好夫妻,兩口子又勤又貼心,日子過得倒很寬裕。只是妻子都三十多歲了還沒開懷,一提這,兩口子就長出氣。

有天晚上,妻子對丈夫說“有了”。李老好喜得一蹦多高,不讓妻子做飯,不讓妻子幹活,妻子動一動他都怕“閃了”。這樣侍侯了十個月、十二月,到了滿二十四個月這天,天灰濛濛、風大雨急,劈雷閃電,妻子要生了,疼得翻打滾。李老好把摻著心,瞅著妻子的下身。不想妻子肋下慢慢裂開一道縫兒,從裡面鑽出一條小黑龍來。小龍落生,在床上撲撲搖搖,身子眼見越長越大。妻子一看,嚇死過去了。李老好盼妻子生個大胖小子,沒想生了個怪物,妻子又死了,又氣又難受就揚起拳頭向小龍砸去。那小東西有神的靈性,他呼地跳起,把身子盤在梁頭上,“吱吱”叫著,搖頭擺尾,象是和爹爹捉迷藏。李老好又急又氣,順手從箔帳子上摸了一把鐮,狠狠地向小龍砍去。小龍一偏頭,尾巴給削去了。他忍著疼,竄出屋門,起在空中。他在天上只是轉圈子,不肯離去。他還沒來得及看娘一眼呢,自己的家還沒住上一天呢。爹爹不容,要劈死自己。又一想:“這也難怪,人龍本不是同類,這裡原不是自己該住的地方。想到這裡,他頭朝著小屋點了三點,向爹娘拜了三拜,就駕著雲騰著霧,一步三回頭地離開屋上空,向著東北方向飄去。小黑龍在天上行有幾千里,低頭見一條彎彎曲曲的白水橫在地面,這條江雖不寬倒很長,水面銀光閃閃,兩岸高山聳立,樹木蔥綠,卻是個安身的好去處。他就按落雲頭,揮去雷電,一頭扎進水裡。

這江叫白龍江,原是一條白龍鎮守。這時白龍正在府中養神,聽到水響,走出府門,見是一條禿尾巴黑龍進來,心裡大怒:“好個無尾黑小子,竟敢不報而入,侵我轄地。”竄過去就抓小黑龍。小黑龍往旁邊一閃,也生了氣。說道:“你這個東西,不以禮相待,不邀我同住倒也罷了,還要以武力相欺,好沒道理。”說著兩個就在江底打了起來。

小黑龍年幼力小,又沒經過爭戰,交手不多時,就氣喘吁吁,力不能支了。他虛晃一爪,抽身躍出水面,變作一黑衣少年,落荒而走。他被戰敗,悶悶不樂。進了深山,正想著心事往前走,腳下被絆了一跤。低頭一看,一個五十多歲的老人躺在地上,身邊放著藥鏟,褡褳。小黑龍趴下身,貼著老人的胸口一聽,心還跳動,就趕緊抱起老人,到一個背風的山旮旯里放下。又到山泉邊捧了些水來,把樹葉捲成喇叭筒,對著老人的嘴,把水慢慢地灌進去,不大會兒,老人醒過來,睜開眼,見一俊俏黑衣小生站在面前,心裡就明白了是怎么回事。他手扶地爬起來,對著小黑龍就要下跪。小黑龍慌忙拉住:“老人家不要這樣,救人解難是做人的本分。您為何躺在這深山野嶺之中?”

這老人原是山東人,因家鄉連年乾旱,又逢兵荒馬亂,在家無法生活,便逃出關里,到這深山老林採藥挖參度日,在白龍江邊蓋了兩間草房存身。一晃十幾年過去了,手裡也有了些積蓄,他想再挖些參,多積些銀子好回山東。今天一早自己進了深山,挖了一株大人參,很值些銀子,不想在下山的路上被強人一棍子打昏,劫去了人參。

小黑龍聽了老人的敘說,對老人更覺得親切:“老伯,我也是山東人,家在滕縣的小塢溝村。”老人一陣狂喜:“這可好了,咱爺倆更不外氣了。走!到我屋裡啦呱去”。老人的茅屋離這裡不遠,小黑龍攙扶著老人,不大會就到了。老人置好酒備好飯,二人對面落座,邊喝邊啦起來。小黑龍架不住老人的盛情恭讓,酒多喝了幾杯,想到母親為生他而死,自己又無家可歸,就掉下淚來。老人好納悶,就問道:“恩人有何心事?不妨說與小老兒,或許我能幫上忙。”小黑龍就將實情相告。老人聽了大驚,納頭便拜:“小老頭兒肉眼凡胎,不識上仙真面,該死!該死!”小黑龍倒被老頭逗笑了,急忙扶起老人:“老伯!我雖是龍,可有姓,姓占百家姓第四個字;有家,家在人間村舍中;有父,父是平民莊稼漢;有母,母是農家貧窮女。不是和您一樣嗎?只是我體形怪異,離水不行,可恨那白龍不容我住。”

老人聽小黑龍這么說,也不害怕了:“我能幫你什麼忙?”

小黑龍想了想說,“倒是能幫大忙,只是您上了年紀,我不忍勞煩您。”

“快甭這樣說,您救了我,我正該報答。”

“老伯,那白龍雖然驍勇,您要相助,咱倆個還戰不過他一個?!”

“哎呀呀,上仙說哪裡話。我不會騰雲駕霧,又不能入江吞水,不會用兵器,不會施法術,如何近得那白龍?”“這我知道,您只需這么這么……就行了!”

“這卻容易!”

第二天,他們準備停當,小黑龍躍進江中現了原身去找白龍。

白龍出了水府,見是小黑龍,哈哈大笑:“我手下敗將,莫非復來送死?”

小黑龍正色道:“此次和你決一死戰,分個高低,要是敗給你,我情願躺你面前,讓你碎屍萬段。”

白龍更加得意:“好!君子口裡無戲言。即是這樣,我也立個誓:你要贏了我,我就遠走他鄉,決不復回,把這水府永遠讓給你。”

二龍擊手打掌後,就拉開架勢打了起來。他們跳上翻下,忽東忽西,攪得泥沙泛起,江水沸騰。他們各自用著全身的力氣,使著全身的解數。二龍相鬥,真是一場惡戰。

站在江岸上的老人,見江水象開了鍋,知是小黑龍和小白龍開了戰。兩眼就盯著江面,不一會兒,“呼啦”翻起了白浪,他急將石灰撒下。又過了會兒,黑浪掀起,他趕忙將饃饃扔過去。就這樣,他不時地向江里撒石灰、丟饃饃。二龍在江里拚命廝殺,白龍見小黑龍要浮上水,就想竄過去壓住他,剛抬頭就被石灰迷了眼睛。小黑龍覺得餓了,趁白龍揉眼之機,往上一竄,張口吃下老人丟下的饃饃,頓時有了力氣。如此大戰三天三夜,小黑龍不時吃著饃饃,力氣有增無減,越戰越勇;白龍被石灰多次迷眼,肚子又餓,漸漸力不能支,最後只好敗陣,竄出江面,騰在空中,駕雲施風,暴雨隱著身形,奔他鄉逃命去了。

白龍敗逃,黑龍入主,因此人們就把白龍江改叫黑龍江了。

一天,小黑龍召集蝦兵蟹將,分撥了職守,打發他們各行其是去了。他便坐在珊瑚椅上閉目養神,不知不覺就眯瞪著了。他這一眯瞪就是半個多月,醒後想起了挖參老人,就急急忙忙出離水府,上得岸來,依舊變作黑衣少年,走到老人住所,只見屋門虛掩,屋裡空空,老人已回山東多天了。

不知不覺,小黑龍鎮守黑龍江快一年了。這天小黑龍巡江歸來,摸摸自己頭上漸漸長大的角,想起自己明天就滿周歲,也是母親去逝的一周年,不由得淚如雨下。他忙備了祭物,出江西,升空中,急向家中奔去。

他在小塢溝上空按落雲頭,依舊變作黑衣少年,找到娘的墳子,擺上香燭果盞,倒滿酒杯,雙膝跪下,祭奠亡母。灑過酒,燒化了紙錢,接著磕了三個頭,哭了好長時辰,才又騰在空中,復了龍身迴轉黑龍江。

人們見暴風雨中一條禿尾巴的龍在上空中盤鏇,知是李家生的那條小黑龍,人們都叫他禿尾巴老李。又發現李老好妻子的墳頭沒淋雨,周圍也是乾乾的,知是禿尾巴老李來上墳。據說,大清康熙年間一場大雨過後,有人在李老好之妻墳前還拾到過金酒瓶子銀酒壺呢。

禿尾巴老李鎮守黑龍江,盡心盡力,兢兢業業,把個水族和整條江治理得有條有理。按季節興風布雨,幫助人們的農事耕作。他自己生活得也很愜意,只是時時思念去世的母親和那採藥的老人。為了表示他對家鄉人的思念和敬重,凡載有山東人的過往船隻,到了江心,他就送上一條大鯉魚。船家在開船前總是先問問乘客中有沒有山東人,有山東人就風平浪靜,穩穩噹噹,沒有山東人那就難說了。那跳上船板的大鯉魚,當然誰也不吃,船家雙手捧起,向著乘客喊道:“禿尾巴老李給山東老鄉送禮了!”然後再放回江里,這俗直到民國時還保持著呢。

日照市莒縣

相傳,莒縣寨里河北李家村有一對夫婦在田裡耕作,突遇電閃雷鳴,傾盆大雨。二人躲避不及,被淋得全身透濕。沒幾日,婦人覺出自己懷孕了。生產之時(多說是在五月十三日),農夫尋穩婆回到家裡,見婦人已死,床前一灘血,在房樑上盤著一條青蛇。農夫大駭,揮鋤一劈,斷蛇尾。那蛇騰空而起,直上雲天。農夫將妻子埋葬,一連三天大霧不止,人聞墳地不時有嗚咽之聲。於是有老人說:“農婦生下的不是蛇,是一條青龍。它感生育之恩,為娘守墳三天。”後有人夢見此青龍被眾仙稱之為“禿尾巴老李”。

後來禿尾巴老李被玉帝派到黑龍江(此江由其得名)。當時鎮守黑龍江的是一條白龍,在江內同禿尾巴老李大戰。當地百姓已知禿尾巴老李的品德,並憎恨白龍的不務正業。所以在大戰時,有白浪滾來,大家紛紛往江里扔石灰,當黑浪滾來時,紛紛往江里扔饅頭。黑龍最終戰勝了白龍,並在黑龍江一直待了下去。禿尾巴老李特別想念山東人,只要得知哪條船上有山東人,它便會一路護航,使其平穩渡過。直到現在,有船要渡黑龍江,必先問一聲:“有山東人嗎?”如果回答說有,艄公便起錨開船,即便有風浪船也會穩穩地渡過:如果沒人應答,艄公就要等一會兒,直到有山東人。

後來禿尾巴老李解甲歸田,告老還鄉,變成了一座山,蜿蜒起伏,很像一條長龍。後人都叫這座山為龍山。

為了紀念禿尾巴老李,這裡的人們將農曆正月二十五、四月二十五、七月二十五、十月二十五定為龍節。每到這些天,人們都會去敬龍山。

范縣龍王莊

人們一直流傳著這樣一個說法:到黑龍江乘船,船老大先問船上有山東人嗎?只要有人回答有山東客人,客船就會平安無事。原因何在?據說是鎮守大江的黑龍王,保佑著家鄉的人們。

黑龍王的家鄉在哪呢?

相傳,就在范縣(原屬山東)境內,黃河北岸的龍王莊古時修有龍王廟。(今河南范縣龍王莊鄉)

很久以前,黃河就給這一帶賜下了良田沃土,勤勞的人們在這片土地上,開荒耕耘,建造家園,過著安居樂業的生活。後來黃河灣鑽進一條凶煞的黃龍,時常興風作浪,破壞家園,給人們帶來可怕的災難。它不僅攪盡這一帶的水源,還劫走了山西的雲雨,使山西遭到自古未有的大旱。據說,連續三年雲絲不見,河井幹枯、村草皆無。莊戶人家經不住飢餓的折磨,紛紛背井離鄉,乞討求生。

在逃難的人中,有對挑擔的夫婦,家本是山西洪洞縣老鴰窩人氏,男的叫李清,女的叫秋桃。李清本來家境貧困,又遭到大旱,相繼死了父母。夫妻看到,再留戀鄉土實沒指望,決計遠走他鄉,找個水土相宜的地方,以期望時來運轉。於是,二人沿街討飯來到山東黃河岸邊。一眼望去,河溝港灣,草茂土肥,陽光照處霧氣騰騰,自信找到了風水寶地。於是便選了個野坡高地,搭起草棚居住下來。開始,丈夫開荒、妻子要飯,相依為命,後來,男耕女織,還聯合鄉親排船打漁修埂壘堰與黃水做鬥爭,慢慢生活到能自給有餘。光陰似箭,李清年已半百,一日,妻言說腹中有孕,李清大喜,只是三載不見分娩,眼下又到了二月二,驟然天空烏雲滾滾、雷雨大作,頃刻間天地一片汪洋,轉眼大雨漫上舍院、湧入房內,待李家嬰兒呱呱墜地,大水也立時退盡,四鄉莊稼秋毫無損。李清見孩兒體膚如漆,遂起名李黑。

李黑聲來目光灼人,十分乖巧。一日能爬,三日能行,五日能騰跳上房,飲水無量,均能頓餐斗米,力大過人。他天性愛水,無冬立夏,便到河灣里游泳,李清夫妻十分擔心,恐怕傷其性命。為了教訓他一次把他連關三天,他又急又渴,跑到院裡把滿缸水一飲而盡,又奔到大坑邊,把坑水飲下三尺。

到李黑十二歲上,李清這點家產,再也無法養活飲食海量的孩子,只好托個人情,送到葛口村商大戶家去做長工。商員外是個靠發大水放糧富起來的,對人刻薄無情,每頓飯只給李黑兩個饅頭一碗粥,卻叫他一天到晚在地里放羊。葛口村西有個很大的潭坑,傳言水深無底,直通東海,成了李黑玩水的好地方。他每日裡都到那裡放羊洗澡,一天,他只貪玩水,不慎羊跑丟了兩隻,員外大怒又打又罵,還罰他刨掉村東的十畝棉柳墩,並告戒他,不成就解僱回家。

誰知李黑作起一陣黑風,把棉柳墩都拔光了。員外又驚又疑,更無理可說,只好又叫他澆村南的菜園,李黑仍不把重活放在心上,整日在涼棚睡覺,只見五畝蔬菜水足苗旺一片片綠。員外十分納悶,半夜子時窺探究竟,只見李黑變作一條黑龍,尾插井內,只搖幾下,水柱就傾口噴出,不一會五畝菜園澆灌完畢。員外方知李黑是條真龍,心想:有朝一日定是一朝天子,趕忙回說夫人,私議要把女兒許配給他,將來好飽償榮華富貴。女兒聞言當然高興,也央求父母暗看真假。誰料,一看嚇得魂飛魄散,一命嗚呼了。員外後悔莫及,惱羞成怒,把李黑亂棍趕出商家,併到官府告狀,叫其父母償命。

李請夫婦得知李黑闖下大禍,料定商家不肯罷休,趕忙和李黑商量對策,準備逃脫虎口,不料商員外帶領僕役持槍弄棒進了院。李黑見大事不妙,拔腿就跑,被商員外用扇門擠住屁股,鮮血淋漓,他疼痛難忍,失聲現出原形,掙脫之下擠掉了尾巴。李清夫婦見孩兒是條黑龍,渾身是血,心疼地撲上前去,哭著說:“李黑呀,快遠走高飛,如若得第,要造福於民,要想著家鄉人。”李黑聽罷揮淚如雨,伏身叩首,然後一聲雷鳴,騰空而去。

再說傲踞河灣的黃龍,自黑龍出世就看在眼裡,恨在心上,數次發水,企圖吞沒李家莊園,把黑龍扼殺於搖籃。只因黑龍是上天所遣,不敢觸犯天命,又無可奈何。今日見黑龍逃走,乘機興風作浪,作祟發水,黑龍自幼受黃龍侵害,又受父母囑託,為民除害,保護家鄉,就折回首,用九轉功大戰黃龍。是時,但見天空中,電閃雷鳴,大雨滂沱,一連七天未有止息。終因黑龍年幼,雖然用盡平生法力,仍難以取勝,只得暫退葛口深潭求助鄉親。他給人們夢中傳話:二月二,他與黃龍在深潭鏖戰,要家鄉的人們助一臂之力。若潭中泛黑花,正是他要飯充飢,可扔進白饃肥肉;若泛黃花,定是黃龍喘息吞食,要投進磚頭瓦片。即日,但見潭水咆哮,鄉親們從四面八方涌到潭邊,晝夜不停奮力相助,結果黑龍打敗黃龍,把黃龍縛在潭下。接著鄉親們按照黑龍囑託,遠近幾鄉聚集碎鐵,打成巨大的鐵鏈子,把黃龍扣押在潭底以免後患。

從此,黃河河水溫順,船隻來往,人們忙時種地,閒時打漁,無憂無慮,黑龍還給人們旱時降雨,澇時驅雲,使這一帶風調雨順連年豐收,災難深重的人們又過上了幸福安樂的生活。

同時,人們也和黑龍建立了深厚的感情。無不從內心裡敬仰他,懷念他。每逢過年過節或莊稼豐收,就想到他給的幸福,充滿生活的希望,夢裡和他談話,也總是無拘無束。所以,年老的管他叫禿尾巴老李,年幼的都稱他為黑老爺。不論誰家的孩子哭鬧淘氣,只要說一聲:聽黑老爺的話。孩子就會立即不哭規規矩矩。黑龍王擒黃龍為民造福的事跡驚動了東海、南海、錢塘諸家龍王,他們齊奏玉皇大帝,使玉帝很受感動,封他為黑龍王,鎮守我國東北大江,號稱黑龍江。黑龍臨行前又傳話給父老鄉親:“每年二月二要來看望家鄉的人們,將來到黑龍江乘船,他可保佑大家無驚無失。”黑龍王走後,人們為了世世代代銘記這位為民造福的龍王爺,就在他的生地建了一座龍王廟。每年的二月二搭台唱戲,成廟會紀念黑龍爺。還把他打敗黃龍的深潭叫作黑龍潭,長年累月,龍王廟所在的村莊,也自然叫成了龍王莊。

山東陽穀縣

悠悠華夏,有許多說不完的傳奇故事;放眼中原,又有數不盡的離奇傳說。在山東、河北和東北等地的很多地方都流傳著禿尾巴老李的故事,其中在東昌府區道口鋪以及陽穀張秋鎮等地,禿尾巴老李的傳說可謂是家喻戶曉,每逢七月,當從東北來的狂風驟起,黑雲壓頂,傾盆大雨即將來臨時,當地人紛紛跑回家避雨,嘴裡還會不住地喊著:禿尾巴老李祭母來了!“禿尾巴老李,連風夾雨”的傳說在當地人心目中亘古未變。至今,聊城東昌府區的道口鋪北海子村禿尾巴老李的母親龍母三娘的廟址仍有遺存。當地的村民李說:“俺們世代都相信禿尾巴老李和龍母三娘。無論天氣多惡劣,冰雹也從未砸過北海子,冰不砸堂(邑)嘛!”(注:道口鋪過去屬於堂邑縣)

龍母三娘廟位於北海子村西頭,儘管廟址現已變成大坑,但當地老人均能清晰地記起龍母三娘廟的結構、牌位、朝向以及當地人向龍母求雨的情景。據說禿尾巴老李出生在北海子,這其中還有一個動人的傳說。

很久以前,有位姑娘途經北海子村。她身懷有孕,由於長途跋涉,累倒在路邊,被村里好心人收留。這姑娘看到村里民風淳樸,人勤心善,就心存留意。好心人給她介紹了一戶李姓人家。小伙子見姑娘長得十分俊秀,心生愛慕,也就不嫌棄她有身孕,便結成了一家人。因姑娘說在家中排行老三,故此,丈夫就稱她為三娘。轉眼間,三娘就到了生產的時候,這夜天上無月,黑雲壓頂。丈夫焦急地等待小生命的降臨,忽聽哭聲,十分高興。不多時,接生婆急匆匆抱著孩子走出來,剛剛還是萬分高興的丈夫,這時有種不祥的預感,趕忙接過孩子,一看這孩子不僅皮膚挺黑,屁股後面居然還長著條尾巴!丈夫驚嘆心想:生了個怪胎,傳出去如何見人?思慮萬千後,他把孩子放到床上,到院中取了把鐮刀來,一下把孩子的尾巴給砍了下來。瞬間,一道閃電撩開後窗直衝東北而去。丈夫再回頭時,發現孩子已不見了,外面大雨傾盆,雷聲轟鳴。

原來三娘是東海龍王的三公主。東海龍王欲將三公主嫁給西海龍王的大公子。可這個大公子整日遊手好閒,不務正業,三公主很討厭他。而且,三公主早與知書達理、儀表堂堂的南海龍王的二公子私訂終身。於是,三公主二公子偷偷私奔。東海龍王大怒,派出所有兵將,將三公主抓回來。東海龍王因三公主性格耿烈,怒其忤逆,將其逐出龍宮。流落凡間的三公主當時已懷有身孕,所以,在北海子村生下的孩子其實是條龍。

黑龍被凡間的父親砍掉了尾巴,帶著傷痛游遊蕩盪,很想找一處棲身之所。後來發現一條大江,可江中又有一條白龍當道,這條白龍十分霸道,興風作浪,危害百姓.但黑龍與它爭鬥了幾次,總敗下陣來。當時在東北居住的人,有很大部分是山東遷移過來的。這一晚,所有在此居住的山東人都做了同樣一個夢。夢中一條黑龍對他們說,三天后要在江里和白龍爭鬥,希望到時他們能帶上石頭、饅頭和肉幫忙。因為白龍平時無惡不作,於是,就連當地人也決定前去幫助黑龍。三天后,天空中沒有一絲雲彩,日影也正南正北了。就見江面從西向東來了一股黑水,又從東向西起了一股白水,兩股水遇在一起就打起漩渦來。猛聽“轟隆”一聲,江面突起一條水柱,不消說有多大多高了,把崖上的石頭都震得滾到了水裡。接著江水翻滾起來,惡浪拍打著兩岸,水珠都能飛濺到高崖頂上。兩岸山東人擂鼓助陣,江面黑水湧起,人們急忙把饅頭和肉扔下去,一會兒又見白水翻上,人們便把石頭投下去。如此反覆多次,黑龍愈戰愈勇,白龍敗下陣來。忽然,水上騰起一股白色雲煙,散著一些霧氣,向南方飄去。再望望江面,惡浪不興,江水平平靜靜地向東流著。人們為了紀念黑龍,把這條江取名黑龍江。從此,凡是江上往來行船,有山東人在船上,風平浪靜;如果沒有,就會浪涌船翻。漸漸地,開船的船工就知道這其中的緣由,若坐船的沒有山東人,堅決不開船。只要有一個山東人在船上,開船時再喊一句“禿尾巴老李……”船就會平穩地駛過去。至今,船過黑龍江時,很多人仍默念著禿尾巴老李的名字。

這個傳說的背景是,數百年間,有成千上萬的山東人闖關東到東北,他們克服遇到的各種困難,一代代的耕耘、紮根在東北的黑土地上,但他們的思鄉之情,尋根之心難以割捨,於是便幻想有禿尾巴老李這個呼風喚雨的鄉親,能夠自由自在的來往於東北和山東之間。