概述

票擬,系指對中央、地方各衙門及臣僚呈送皇帝的章奏,內閣根據有關法規和典章律例代擬初步處理意見,以備皇帝裁決時參考。

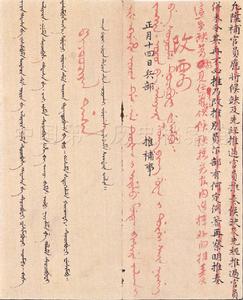

票擬,系指對中央、地方各衙門及臣僚呈送皇帝的章奏,內閣根據有關法規和典章律例代擬初步處理意見,以備皇帝裁決時參考。票擬,(piào nǐ ㄆㄧㄠˋ ㄋㄧˇ )也叫做票旨、條旨,也就是說對於來自全國各方面的奏章,在送呈皇帝批示以前,由內閣學士“用小票墨書”,即把批閱建議寫在紙上並貼在各奏疏的對面上以進呈。這實際上就是代擬好“御批”的稿本,供皇帝採納。

明朝自明英宗後,凡朝廷重要文書,由內閣擬定批答文字,以墨筆寫於票簽上,送請皇帝批准,稱票擬,官員向皇帝上書,要先送內閣,由內閣輔臣做出初步的處理意見,叫做票擬,再交給皇帝批閱。皇帝用朱筆(紅筆)在奏章上批示,叫做“批紅”。閣臣中只有首輔(又叫首揆)才有票擬權,次輔、群輔只能參論而已。明朝內閣大學士究與歷朝的宰相不同。明朝至朱元璋洪武十三年罷相後,中央官制不設宰相,改設內閣。內閣中最德高望重為首輔,許可權遠較宰相小,只能算是秘書長一類的官職,並無實權。到了清朝設軍機處後,重要奏章改用奏摺,此制遂廢。

《明史·鄭以偉傳》:“文章奧博,而票擬非其所長。”

清 黃宗羲 《文靖朱公墓志銘》:“ 潯 帥 陳邦傅 請世守 粵西 ,如 黔國 故事。公票擬不允。”

清 黃宗羲 《文靖朱公墓志銘》:“夫未進呈曰票擬,既落紅即聖旨。”

清 昭槤 《嘯亭雜錄·郭劉二疏》:“凡閣中票擬俱由 明珠 指麾,輕重任意。”

時代背景

在君主專制體制下,掌握代替皇帝起草批示的職權,其重要意義是可想而知的。所謂“代言之司”,所代表的乃是具有絕對權威的“皇言”。“各衙門章奏留送閣下票旨,事權所在,其勢不得不重。”但是,內閣的“票擬”終究不過是給皇帝提供參考的初步意見,最後的拍板定案仍決定於皇帝的御批(當時叫做“批朱”)。

內閣權力的有無及大小,內閣實際地位的高低,也主要表現在所擬“票擬”被採納的程度上。洪熙、宣德時期,三楊所擬的“票擬”,萬曆前期,張居正所擬的“票擬”,差不多都轉化為“批朱”的藍本,閣權之重、閣職之隆,自不待言。但在正統以後,諸如成化、正德、隆慶、天啟等朝的皇帝都特別寵信宦官,甚至將“批紅”的大權也交給司禮監的宦官頭子代行,內閣的職權自必受宦官的鉗制。實際上存在著內閣與司禮監雙軌輔政的局面,使其互相制約。明中葉以後,王振、汪直、劉瑾、魏忠賢等著名的大宦官,在他們得勢時無不壓抑和控制著內閣。

內閣擁有“票擬”之權。這就使它對皇帝權力的限制,超過了過去的宰相。

所謂票擬,便是代皇帝草擬各種文書,大量是關於六部、百司各類政務奏請文書的批答。它可以是先與皇帝共同討論,作出決定後再草擬成文字,更多的是內閣先擬好批答文字,連同原奏請文書一起送皇帝審批。由於票擬要比以往各朝輔佐君主處理政務的制度更加細緻、周到,特別是過去(如唐宋)草擬下行詔令和審核上行奏章的機構,有中書,有門下,有翰林院,比較分散,明代全都歸口於內閣,這就給大多數中主單純倚靠內閣票擬,自己可以不怎么關心政事,提供了極大方便。

其結果便是:表面上宰相廢去,皇帝直接指揮六部、百司政務;實際上多半依靠“票擬”定奪,皇帝的意志和權力受到內閣諸臣極大的左右限制。如果說儒家的“君逸臣勞”要找一種理想模式的話,那么明代內閣票擬便是這種模。

歷史記載

票擬 制度

票擬 制度《明史》卷一八一《劉健傳》:孝宗時與李東陽、謝遷俱在內閣,“三人同心輔政,竭情盡慮,知無不言。(孝宗)初或有從有不從,既乃益見信,所奏請無不納,呼為先生而不名”。武宗即位,劉健等提出幾條壓制近幸的辦法,“擬旨上,不從,令再擬。健等力諫,謂‘……所擬四疏,(自信正確),不敢更易,謹以原擬封進’。不報,居數日又言……(表示既不批准票擬,便求退休)。帝優旨慰留之。疏仍不下。越五日,健等復上疏,歷數政令十失,……因再申前請。帝不得已,始下前疏,(仍未批准,而是)命所司詳議。健知志終不行,首上章乞骸骨,李東陽、謝遷繼之,帝皆不許。既而所司議上,一如健等指,帝勉從之”。這是內閣經過鬥爭,終於將自己意志強加諸皇帝的例子。明武宗是個十分任性的人,為什麼他不行使至高無上的皇權,逕直否決劉健等的票擬呢?就因為發展到明中葉,一般情況下如同孝宗那樣,照批票擬已成慣例,要想否決,便得提出理由;武宗又提不出理由,於是便只有拖。拖來拖去,被迫批准。

《明史》卷一六八《陳循傳》:在比孝宗還要早的景帝時入閣。“帝欲易太子,內畏諸閣臣,先期賜循及高谷白金百兩,江淵、王一寧、肖鎡半之。比下詔議,循等遂不敢諍(而遵旨票擬)”。為什麼景帝更易太子要向閣臣行賄,而不逕直行皇權決斷呢?正象武宗一樣,就因為缺乏理由,所以害怕閣臣不同意,拒絕擬旨。現在景帝雖達到了目的,但那是由於閣臣腐化怯懦,未盡到職責,屬於另一問題;而行賄本身,卻正足以說明內閣和票擬確是對君主的獨斷專行,胡作非為,起著很大限制作用的制度。明末馮元飆曾針對一些閣臣自稱只供票擬,不是宰相,以推卸責任的話,批駁說:“夫中外之責,孰大於票擬”(《明史》本傳)。這在一定意義上,是符合事實的。

由於票擬是下達皇帝詔令的正常途徑,所以明代內閣限制皇帝濫下手詔、中旨的鬥爭,更加制度化。當時一般的做法是:各類文書全歸口於內閣票擬,疑難者由皇帝召閣臣一起商議決定;但必要時皇帝也可在禁中主動提出自己關於政事和用人的意見,通過手詔、中旨(或宦官傳口諭)下內閣票擬。對於這類手詔等,內閣可以奉行,也可以拒絕,全都合法。

《明史》卷一八一《徐溥傳》:入內閣。孝宗弘治五年,“中旨”給一革職者復官,溥等言:陛下“即位以來,未嘗有內降(意即全都通過正常途徑由內閣票擬),幸門一開,末流安底,臣等不敢奉詔”。八年溥等又言:“數月以來,奉中旨處分,未當者封還,執奏至再至三,願陛下曲賜聽從……”。“奏入,帝嘉納焉”。同上卷一九○《楊廷和傳》:世宗以孝宗侄、武宗堂弟身分嗣位,欲崇親生父(興獻王朱佑杬,已死)為“皇”,群臣反對。帝召閣臣楊廷和等,“授以手敕,令尊父母為帝後”。廷和退而上奏說明理由後曰:“臣不敢阿諛順旨”。“仍封還手詔”。世宗堅持己見,“當是時,廷和先後封還御批者四,執奏幾三十疏。帝常忽忽有所恨”。廷和因乞退休。繼任者蔣冕、毛紀繼續不肯奉行旨意,毛紀且上言曰:“曩蒙聖諭:國家政事,商確(榷)可否,然後施行。此誠內閣職業也。臣愚不能仰副明命,邇者大禮之議(即崇興獻王事),平台召對,司禮傳諭,不知其幾,似乎商確矣,而皆斷自聖心,不蒙允納,何可否之有”(同上卷一九○《毛紀傳》)。這是指斥世宗口頭上表示與內閣商量,實際上拒絕眾議,獨斷專行。