流行病學

腸道子宮內膜異位症占全部子宮內膜異位症病人的3%~37%。過去認為此症在白種人(尤其是生活在條件優越,晚婚的白種人婦女)發病較高近年觀察證明,此症在有色人種中同樣常見不僅國內及國外,均有逐漸增高的趨勢該病多發年齡30~45歲但20歲以下病人亦少見月經初潮前的病人尚未見有報導,但遇見有絕經後發病者。受累部位常見於直腸和乙狀結腸。

病因

直腸子宮內膜異位症

直腸子宮內膜異位症子宮內膜異位症是一種良性病變,但具有遠處轉移和種植的能力。因此多年來不少學者對此症的病因學進行了大量研究,並提出了以下學說:

1.經輸卵管移行學說早在1921年Sampson首先提出經輸卵管移行的構想他認為在月經期間脫落的子宮內膜碎屑可隨經血倒流入輸卵管,然後由傘端溢出,移植於盆腔腹膜、卵巢等組織的表面,繼續生長,最後發展成為子宮內膜異位症後確有人在月經期間進行腹腔鏡檢查、剖腹手術時,觀察到盆腔內有經血,並在其中找到子宮內膜細胞,亦有人做病理檢查證實。但經血倒流的理論有其局限性僅能說明盆腔子宮內膜異位症的發病機制,而無法解釋子宮內膜異位到腹膜後淋巴組織及盆腔以外的胃腸、胸部、手臂等處的發病。

2.良性轉移(經淋巴及靜脈)學說所謂良性轉移是指子宮內膜碎屑偶然進入淋巴管或靜脈血管而播散至諸如腹膜後淋巴結、輸尿管、肺胸膜、胃腸道、下肢、手、臂等部位。事實上確有人在盆腔淋巴結及靜脈中發現子宮內膜組織。

3.體腔上皮化生學說有些學者提出體腔上皮化生學說,認為人體中的某些組織,如卵巢表面的生髮上皮、盆腔腹膜、臍、腹股溝疝囊以及陰道直腸隔等均起源於體腔上皮,具有潛在的化生能力。在適當條件下,可以化生為子宮內膜或與子宮內膜極為相似的組織。據統計,約80%的子宮內膜異位症發生在卵巢,這與卵巢的生髮上皮更具有化生潛能有關。Oliker等於1971年報告1例前列腺癌病人手術後長期用雌激素治療,10年後反覆血尿,經數次膀胱鏡檢查,均發現膀胱內有贅生物並取組織做病理檢查均證實為子宮內膜組織。作者認為此例為男性患子宮內膜異位症的首例報導,並推測其原因可能由於病人膀胱肌層內的胎性剩餘組織經長期雌激素刺激而化生為子宮內膜之故雖僅一例報導,但並不無意義,說明體腔上皮及胎性剩餘組織(如殘存的中腎管組織)在一定條件下,均有可能化生為子宮內膜組織,從而導致子宮內膜異位症。

4.基因學說多年來已有人注意到子宮內膜異位症可能有遺傳因素存在Simpson等於1980年對123例診斷已肯定的子宮內膜異位症病人作了較詳細的家族調查,發現病人的姊妹(18歲以上)中5.8%有此症而8.1%的病人母親有同樣疾病,取病人丈夫的女性近親作為對照組(兩組的年齡與經濟狀況基本相同),發現他們之中僅有1%常有此症。另外,在此家族的病人中,病情嚴重者占61%,而無家族史的病人中的重症病人僅占24%。根據上述資料,作者認為子宮內膜異位症很可能是一種多基因、多因素的遺傳性疾病。

5.免疫學說異位子宮內碎片的種植或排斥與機體的免疫功能有關在恆河猴或人類患有異位膜症時均證明有細胞免疫功能降低。20世紀80年代以來,很多學者傾向認為,異位症實質上是一種自身免疫性疾病。異位症與全身免疫現象有一定聯繫,異位症病人發生系統性紅斑狼瘡的危險2倍於正常人,出現抗核抗體或狼瘡抗凝物的頻率較高。現已證實子宮內膜抗原主要存在於子宮內膜腺上皮細胞的胞漿中且異位症病人的血清中可測出抗體。

6.醫源性(直接移行)是指由醫務人員在做手術時意外地將子宮內膜移植於切口處,而於日後在切口瘢痕內可產生子宮內膜異位症。1959~1977年的18年間,重慶醫學院第一醫院曾處理過65例腹壁瘢痕子宮內膜異位症,其中由於中期妊娠時做剖宮取胎術所引起的占59例(90.8%),於剖宮產術後發生者5例,單純扎管術後發生者1例。據文獻報導,對婦女進行任何一種剖腹手術,甚至闌尾切除術,均有可能引起腹壁子宮內膜異位症。發生的原因可能是手術時不慎將少許腹膜縫入腹壁切口之內,此種移位的腹膜可於日後化生為子宮內膜。因此,目前大多數醫療單位均已放棄採用剖宮取胎術作為終止中期妊娠的方法,因而腹壁瘢痕子宮內膜異常位症的發生率已明顯下降。據國外文獻記載,對分娩後的產婦常規進行子宮搔刮術以預防產後出血,經對2028例的隨訪,發現其中有15例發生了會陰切開瘢痕處的子宮內膜異位症。為此放棄常規採用產後刮宮措施,而此後未再發現一例會陰切口子宮內膜異位症。另外值得注意的是一些婦科的某些診斷、治療措施,如輸卵管通氣、通水、子宮輸卵管碘油造影、負壓吸引人工流產以及宮頸電烙或雷射燒灼術等,均有可能引起盆腔或子宮頸的子宮內膜異位症。

發病機制

直腸子宮內膜異位症

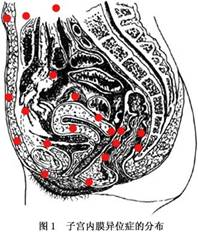

直腸子宮內膜異位症1.分布子宮內膜異位症分布範圍甚廣常見部位是盆腔腹膜及盆腔臟器,如卵巢、子宮漿膜輸卵管、子宮骶骨韌帶、圓韌帶、子宮直腸陷凹、直腸、膀胱的表面,也可發生在臍、闌尾、腹股溝、剖腹術切口瘢痕乙狀結腸、小腸、肝臟、胰腺盆腔淋巴結腎臟、輸尿管、子宮頸、陰道、外陰支氣管、肺臟胸腔、縱隔、乳腺、中樞神經系統、周圍神經、四肢、骨等處。目前僅脾臟中尚未發現有子宮內膜異位症發生,這可能與脾臟比其他腹部臟器更具有免疫學功能優勢相關。

子宮直腸陷凹是盆腔最低位,也是子宮內膜異位症的好發部位,因而結直腸子宮內膜異位症並不少見。50%的重度子宮內膜異位症有不同程度的腸道受侵Mayo醫學中心資料表明,2686例子宮內膜異位症中,腸道子宮內膜異位症有497例(18.5%),其中病變部位在乙狀結腸、直腸及其交界處有360例,在直腸陰道隔處有67例,分別占腸道病變的72.4%和13.5%Texas大學醫學中心資料也表明,腸道子宮內膜異位症占整個子宮內膜異位症的5.4%,直腸子宮直腸陷凹處子宮內膜異位症占腸道的70%。在另1組163例腸道子宮內膜異位症分布研究中乙狀結腸65例(40%)、乙狀結腸直腸交界處33例(20%)闌尾32例(20%)、回盲部20例(12%)、直腸17例(10%)、橫結腸1例(O.61%)。

2.病理學

(1)大體形態:子宮內膜異位症病變往往表現為紫藍色的淺表斑點,呈“火藥灼傷”樣。單個病灶直徑多不大於0.5cm,周圍常有纖維組織增生,如增生明顯伴出血可形成子宮內膜瘤。隨著病變發展,月經周期中異位的子宮內膜隨卵巢激素水平下降而出血。反覆脫落出血後病灶內積血增多纖維組織增厚,最後形成硬結或結直腸子宮內膜異位症初期,在子宮直腸陷凹表面子宮骶骨韌帶處可見紫藍色的淺表斑點或灰紅色皺縮瘢痕以後直腸與子宮粘連,子宮直腸陷凹變淺甚至消失,子宮骶骨韌帶處可有多個硬結。病變向陰道直腸隔發展可壓迫直腸。結直腸上病灶主要位於漿膜表面和肌層,黏膜很少受累,但病變嚴重時腫塊炎症反應引起的纖維組織增生和瘢痕性攣縮可導致腸道梗阻。另外,異位的子宮內膜可侵入腸壁形成包塊,引起腸道出血或梗阻。

病變中,卵巢可呈“朱古力囊腫”或“柏油樣囊腫”,與周圍組織緊密粘連。嚴重病人可以像慢性盆腔炎那樣形成子宮內膜異位症的“冰凍骨盆”。

絕經後,除非有內源性或外源性持續的雌激素來源,否則病變逐漸退化妊娠或激素治療時異位內膜可呈蛻膜樣變,病灶變得水腫,稍呈膠凍樣,類似惡性病變。發現時應做活檢明確診斷。

有時病灶表現為不典型變化,出現:①腹膜白色不透明區,可不增厚;②腹膜紅色火焰樣損害,常凸出腹膜表面;③腹膜表面腺體贅生物;④圓形的腹膜缺陷;⑤卵巢下粘連,卵巢下面和卵巢窩腹膜間有無色素沉著病損。這些情況常見於腹腔鏡檢查時,它們經活檢證實為子宮內膜異位症的診斷率為45%~81%。

(2)組織學形態:鏡下檢查子宮內膜異位症的組織切片中可見到:①子宮內膜腺體、間質;②出血證據,即見到紅細胞、吞噬大量含鐵血黃素的巨噬細胞和含鐵血黃素。病變周圍常有大量炎性細胞、疾病水腫改變及纖維結締組織。

鏡檢所見常與病灶所在部位、發病時間受卵巢激素影響有關。異位內膜同樣受卵巢激素影響,但無周期性改變。

3.惡變異位子宮內膜和正常子宮內膜的結構和功能基本相同兩者發生惡變的可能性理應一致,但異位內膜很少發生惡變。

4.分期子宮內膜異位症和某些婦科腫瘤相似,有向盆腔、腹腔內外擴散種植行為為確定病變範圍,有必要進行統一的分期法,以便據此制定合理的治療方案,科學地進行療效對比。

美國生育協會(AFS)根據剖腹術或腹腔鏡所見制定了一個評分分期法,1985年重新修訂。修訂後的分期即RAFS分期已被國際廣泛採用。

1989年Markham等對不包括子宮、輸卵管、卵巢及周圍腹膜的盆腔外子宮內膜異位症提出了一個分類分期標準。

(1)盆腔外子宮內膜異位症的分類:

I類子宮內膜異位症侵犯腸道

U類子宮內膜異位症侵犯尿道

L類子宮內膜異位症侵犯肺臟、胸腔

O類子宮內膜異位症侵犯腹腔外其他部位

(2)盆腔外子宮內膜異位症的分期:

I期無臟器缺損。

1外源性:臟器表面(漿膜、胸膜)

a病變<1cm

b病變1~4cm

c病變>4cm

2內源性:黏膜肌層實質

a病變<1cm

b病變1~4cm

c病變>4cm

Ⅱ期臟器缺損

1外源性:臟器表面(漿膜、胸膜)

a病變<1am

b病變1~4cm

c病變>4cm

2內源性:黏膜、肌層實質

a病變<lcm

b病變1~4cm

c病變>4cm

臟器缺損的依據是臟器受侵,包括但不限於:腸道、尿道梗阻和部分梗阻,肺臟受侵引起的血胸、咯血氣胸。

目前的分期尚存在一些缺陷,主要表現在:①根據臨床資料而非統計學結果進行分期;②根據疾病部位而非相關危險性進行評分;③程度分期較為武斷;④注重生育這一預後,忽視了其他症狀。

臨床表現

1.症狀結直腸子宮內膜異位症具有子宮內膜異位症的常見症狀和腸道症狀。

(1)月經異常:約80%病人有月經異常,主要表現為痛經、經量過多或月經不規則。

①痛經:呈繼發性,即在初潮若干年後出現痛經,逐年加重,可放射至陰道、會陰、肛門或腿部,經前一天最嚴重,經期過後疼痛完全消失。疼痛主要是由於異位子宮內膜在經期前水腫、經期出血、刺激或牽拉周圍組織所至

②經量過多或月經不規則與卵巢間質受到子宮內膜的侵犯破壞卵巢周圍重度粘連不能排卵、卵巢激素分泌失調等有關。

(2)性交痛:經前較為明顯,多位於陰道深部。病人因此拒絕性生活性冷淡,受孕機會減少。這可能與性交中觸動子宮頸使子宮移動,刺激充血的盆腔腹膜有關。

(3)不育:有30%~50%病人有原發性或繼發性不孕,30%~50%不育病人腹腔鏡檢查見到異位病灶。不育與輸卵管梗阻排卵障礙、配子或受精卵運送障礙卵巢組織擠壓、黃體功能不足、未破裂卵泡黃素化綜合徵、卵泡成熟及卵子受精障礙著床障礙、存在危害配子的輸卵管及腹腔內微環境等因素有關。

(4)腸道症狀:結直腸受累初期可有排便痛、腹部不適、腹瀉等腸道症狀病灶較大或侵入腸黏膜時可出現便秘、血便等症狀。多呈周期性經前1天或經期加重,有時便血無周期。晚期病人可發展為完全性腸梗阻。據Coronado等報導,77例病人常見症狀有直腸痛(74%)、性交痛(46%)、便秘(49%)腹瀉(36%)、直腸出血(31%)。Bailey等發現,130例病人症狀有盆腔疼痛(85%)、直腸痛(50%)、周期性直腸出血(18%)腹瀉(40%)便秘(41%)、性交痛(64%)等,明顯的腸梗阻症狀較少見

2.體徵盆腔子宮內膜異位症典型體徵是宮骶韌帶或子宮直腸陷凹處有單個或數個大小不等的硬結,固定、有觸痛。結節在經期增大,壓痛更明顯。子宮體一般不增大,位置可能正常,但多數呈後傾且固定病變累及膀胱時,子宮-膀胱陷凹處可觸及硬結病變累及卵巢時,子宮一側或雙側可觸及壁厚的囊性包塊,與子宮粘連固定,有觸痛。

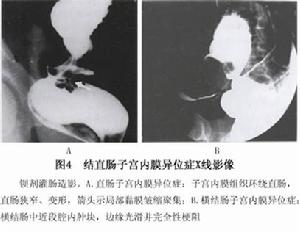

病變累及直腸時,直腸陰道隔增厚,與子宮後壁粘連,可形成包塊Coronado等發現,84%病人有子宮直腸陷凹處腫塊,其中57%與直腸固定Bailey等也發現,術前最常見體徵是子宮直腸陷凹處和子宮骶骨韌帶處腫塊,及直腸壁與子宮直腸陷凹粘連,這可通過雙合診檢出。直腸狹窄時,直腸指檢能發現狹窄,周圍還有一圈組織明顯變厚。

診斷

直腸子宮內膜異位症

直腸子宮內膜異位症子宮內膜異位症是常見病多發病凡遇到不育、痛經的病人均應想到該病。下列症狀和體徵應高度懷疑結直腸子宮內膜異位症:①伴有痛經、性交痛的腸道症狀如進行性便秘、下腹痛;②出現周期性便血,不完全性腸梗阻;③腸道腫塊位於黏膜外或月經期後腫塊縮小;④術中意外發現鄰近盆腔的腸道腫塊。⑤婦科檢查擬診為盆腔子宮內膜異位症者出現腸道症狀。

確診需行直腸乙狀結腸鏡檢查和活體組織病理學檢查等。

鑑別診斷:

結直腸子宮內膜異位症與結直腸腫瘤及炎性病變有某些共同點,臨床上常需加以鑑別。

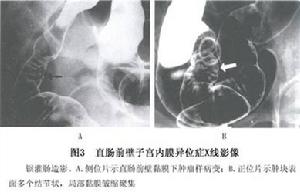

1.結直腸腫瘤結直腸腫瘤的以下特點有助於鑑別:①好發年齡偏大;②很少有不育及月經異常史;③病程較短;④常伴有體重減輕、惡病質腹水等晚期腫瘤症狀;⑤症狀程度與經期無密切關係;⑥鋇劑灌腸發現充盈缺損範圍較小,邊緣不規則但清晰黏膜破潰

應強調的是,受侵的腫塊應做病理檢查以明確病變性質,術中發現的直腸腫塊也應作冰凍切片檢查,不可隨意診斷為直腸癌而作腹會陰聯合切除術。國內外均有誤將直腸子宮內膜異位症誤認為是直腸癌而作腹會因陰聯合切除術的報導。

2.結直腸炎性病變結直腸炎性病變的下述特點有助於鑑別:①常有發熱、體重減輕的病史;②白細胞計數增高;③大便常規檢查及細菌培養檢查有異常;④鋇劑灌腸檢查見較長的充盈缺損,邊緣不整齊黏膜變形,與正常部分分界不明確。

檢查

實驗室檢查:

血清學檢查時。

1.血清CA125檢測子宮內膜異位症病人血清CA125升高,中重度病人的陽性率近100%。治療過程中觀察血清CA125的變化可以:①指導治療藥物劑量及療程長短;②評價治療效果;③及早發現有無復發。血清CA125還可用來鑑別子宮內膜異位症和卵巢癌,卵巢癌血清CAl25升高程度比子宮內膜異位症的更明顯。

2.血清胎盤蛋白14胎盤蛋白14是由子宮內膜分泌的子宮內膜組織的抗體,其血清濃度有月經周期樣變化。子宮內膜異位症病人的胎盤蛋白14濃度增高有研究表明病變組織能向腹腔分泌胎盤蛋白14和CAl25,深度浸潤性病灶則能向血液中分泌這些物質。

雖然病人血清CAl25、胎盤蛋白14增高,但其增高程度與病變嚴重程度無關。

其它輔助檢查:

1.直腸陰道雙合診可觸及子宮直腸陷凹處和子宮骶骨韌帶處腫塊和直腸壁與子宮直腸陷凹粘連

2.直腸指診可發現腸壁周圍組織明顯變厚直腸狹窄

3.直腸乙狀結腸鏡檢查結直腸子宮內膜異位症病人可有不同程度的狹窄,黏膜光滑完整但有皺縮和充血。與腫瘤不易鑑別時應取組織做病理檢查。

4.鋇劑灌腸檢查在月經中期及月經第2天各作1次鋇灌腸檢查觀察腸道狹窄部位病變變化有助於診斷鋇劑灌腸時可發現:①直腸和(或)結腸有較長的充盈缺損、狹窄,狹窄部邊緣清晰且黏膜完整;②腸道僅有輕度炎症表現狹窄部固定,有觸痛稍不規則,但不像腫瘤那樣僵硬或破潰。

5.B超檢查在子宮內膜異位症的診斷中,B超檢查僅限於探測卵巢的增高腺肌瘤,對種植病灶檢查的敏感性很低(約為11%)。

6.腹腔鏡檢查腹腔鏡問世使子宮內膜異位症的早期診斷和正確診斷出現了一個飛躍。臨床上無典型子宮內膜異位症病史症狀、體徵的早期病人主要是通過腹腔鏡檢查作出診斷和分期。鏡下診斷正確率與操作者對該病的認識程度有關,一般在95%左右有約5%的子宮內膜異位症被漏診50%病人的病灶範圍被低估。

子宮內膜異位症病灶在腹腔鏡下形態多種多樣,色澤不一,可呈墨藍、黃、白、紅、無色透明等多種顏色,應取活檢證實。卵巢子宮內膜異位囊腫在鏡下可見囊壁厚,呈藍白色或隱約的咖啡色,與周圍組織粘連,表面可見藍點或咖啡樣色斑塊,穿刺可獲棕色稠液。

6.MRI檢查MRI檢測子宮內膜異位症附屬檔案包塊的水平較高,其敏感性、特異性、預見性分別為90%、98%96%。診斷盆腔散在病變的準確性高於B超,但靈敏度仍很低。該檢查作用是:①術前觀察盆腔粘連程度;②一旦診斷成功,以後可用於監測治療效果。

7.細針穿刺吸引細胞學檢查對子宮直腸陷凹或直腸陰道隔腫塊可經陰道作細針穿刺吸引,抽吸物做細胞學檢查。如見到成團的子宮內膜細胞、陳舊的紅細胞含鐵血黃素等有助於診斷。

治療

直腸子宮內膜異位症

直腸子宮內膜異位症子宮內膜異位症的治療,應考慮病人年齡病變部位和範圍、症狀輕重、對生育要求有無併發症等選擇最適當的治療方法。結直腸子宮內膜異位症的治療是整個子宮內膜異位症治療的一個組成部分。

1.藥物治療藥物治療目的是緩解症狀,促進生育功能。適用於:①年輕有生育要求的輕度病人;②已有子女的中重度病人;③輸尿管、膀胱腸道等部位的子宮內膜異位症,估計手術困難者;④手術前後的輔助治療;⑤手術後復發的治療

(1)假絕經療法:

①達那唑(丹那唑):是17-a-乙炔睪酮衍生物,通過以下機製造成宮腔內膜和異位內膜萎縮,導致短暫絕經:A.抑制下丘腦的GnRH或垂體Gn分泌;B.直接抑制卵巢FSH-LH產生;C.競爭性地與子宮內膜細胞的雌、孕激素結合;D.增加體內雌二醇及孕酮清除率。

適用於輕中度子宮內膜異位症痛經明顯或不孕病人,也可用於保守手術前藥物準備。

有微弱的雄激素活性,可產生雄激素樣副作用,藥物主要在肝臟代謝,有時能引起肝細胞損害停藥後可逆轉。

一般用法是200mg口服,2~4次/d從月經周期第2天開始,連服3~6個月。

治療後症狀緩解率為66%~100%,體徵改善率為51%~94%,病灶退化率為70%~94%術後妊娠率為28%~76%,復發率為29%~51%

②促性腺激素釋放激素激活劑(Gn-RHa):Gn-RHa對垂體有雙相作用:短期套用時刺激垂體細胞合成貯存並釋放促性腺激素;長期套用後Gn-RH受體數量明顯減少,促性腺激素分泌量減少,引起卵巢的雄激素下降,形成藥物絕經。

臨床常用的Gn-RHa有布舍瑞林(皮下或噴鼻)那法瑞林(噴鼻)、亮丙瑞林(皮下或肌注)、戈舍瑞林(皮下)、曲普瑞林(肌注)。一般用法為200~400μg,2次/d,噴鼻;或100μg,1次/d,皮下注射或肌注,6個月1療程。

Gn-RHa療效較好症狀減輕率為85%~90%,病灶退化率為80%,術後妊娠率為30%~52%副作用主要為絕經期症狀:潮熱、情緒波動抑鬱、頭痛陰道乾燥等。

(2)假孕療法:

①孕激素:長期套用孕激素模擬孕期內分泌變化使異位內膜出現蛻膜樣變、局限性壞死和腺體萎縮消退。因療效短暫、妊娠率低、復發率高副反應重,目前已少用,僅作為其他藥物不能接受時的二線藥物。

②孕三烯酮(內美通):為19-去甲睪酮衍生物。一方面通過抑制垂體促性腺激素,使LH、FSH下降抑制卵巢功能,導致血雌激素、孕酮水平降低;另一方面直接抑制子宮內膜及異位病灶,導致閉經及異位病灶細胞的失活退化。

一般用法是月經周期第1天開始口服,每次2.5mg,2次/周,6個月1療程。

不良反應與達那唑相仿,主要是肝功能損害。

治療後症狀緩解率為87%~98%,病灶消退率為69%~86%,2年內妊娠率為

64%,復發率為12%~32%。

(3)高效孕酮類藥物:對痛經明顯而病變較輕的無生育要求者或未婚女性適用。常用者有炔諾酮(婦康片)、醋酸甲地孕酮(婦寧片)等。每月口服20~22天,3~6周1療程。

(4)雄激素:有抗雌激素作用,小劑量療法可緩解痛經而不抑制排卵。常用甲睪酮(甲基睪丸素)5mg,1次/d舌下口服,3~6月1療程

(5)他莫昔芬(三苯氧胺):是非類固醇的抗雌激素複合物,通過進入靶細胞並與雌激素競爭性地結合細胞核內的雌激素受體蛋白從而抑制子宮內膜異位病灶。一般用法為10mg2次/d,口服,3~6個月1療程無達那唑的不良反應,仍可排卵,價格比達那唑低。

上述各種藥物治療後,絕大多數子宮內膜異位症病人能消除疼痛,達到很高的症狀緩解率,改善體徵以布舍瑞林效果最好,治療後妊娠率以孕三烯酮和布舍瑞林最高。

目前藥物治療仍存在一些缺點:①治療時間長;②對伴有卵巢朱古力囊腫或盆腔粘連的重度病人效果差,輕中度病人近期療效尚可,遠期療效不理想;③停藥後復發率高;④受孕率一般較保守手術治療者低;⑤各種藥物均有不良作用;⑥某些藥物價格昂貴。

因此藥物治療目前只能用以緩解症狀或術前準備,不能用於根治子宮內膜異位症。

2.手術治療

(1)腹腔鏡雷射療法:是目前國外最流行的治療方法。用C02雷射燒灼病灶,分離粘連,切割內膜囊腫。隨診1年妊娠率輕度者可達75%中度者為62%,重度者為42.1%廣泛者為50%,平均為60.7%,均在術後2年內妊娠該法優點:比藥物治療快而徹底;光線強而集中,連線微型操作器能正確燒灼病灶部位;遇軟組織內水分很快吸收故深度不超過0.1mm;分散熱快,不易燙傷周圍組織;凝血快,出血少;與剖腹手術比可減少住院;不接觸空氣和粉末,保持組織濕潤,減少粘連。但技術要求高,需要豐富經驗,因此目前尚不易普及。

(2)剖腹手術:結直腸子宮內膜異位症的手術治療目前仍存在著爭議。傳統治療是僅切除卵巢,大多數外科醫師因怕術後併發症,僅在出現腸梗阻症狀時方行腸切除術對結直腸子宮內膜異位症病人有必要進行腸道手術這是由於:①雖然卵巢切除術後內膜病灶退化但腸道上種植的內膜仍可形成瘢痕,最終形成腸梗阻。而且切除卵巢後不進行激素替代治療,病人將出現絕經樣症狀、動脈粥樣硬化、骨質疏鬆、陰道萎縮等病症,激素治療後腸道種植的內膜將重新激活生長;②腸道中病變是纖維性病變,對激素治療無反應;③腸切除後有預防病變發展為子宮內膜癌的可能;④45%~52%需行腸道手術的病人術前已行治療性腹腔鏡手術或婦科,但效果不佳。

小種植病灶可行腫塊切除。淺層病灶無需切開黏膜但這種黏膜下層切除時失血量大,復發可能性也大。深及肌層的病灶則需切除黏膜。大病灶需行腸切除術,如直腸低位前切除術、乙狀結腸切除術、回盲部結腸切除術、直腸前壁盤狀切除術

Coronado等進行的腸道手術有直腸乙狀結腸切除術(65例)直腸前壁盤狀切除術(5例)、部分盲腸切除術(1例)。Bailey等進行的腸道手術包括低位前切除(109例)乙狀結腸切除術(10例)、直腸前壁盤狀切除術(7例)、回盲部結腸切除(2例)小腸切除(2例)。

術前應進行腸道準備。因重度子宮內膜異位症病人腸道受侵率較高,這些病人進行婦科手術前也應進行腸道準備。術後病人常需激素替代治療。

Weed等治療的30例病人的併發症有肺部感染髮熱(43%)盆腔膿腫(2例)、血腫(1例),未出現腸梗阻和死亡。據Coronado等報導77例病人術後有1例因持續腸麻痹懷疑腸粘連而在術後22天剖腹手術術中僅在盆腔發現液體積聚另1病人術後2周因粘連致小腸梗阻而手術多數病人術後有腹瀉(每天3~4次),其中9人出現腹腔外感染,8例病人發熱,懷疑是由肺部感染引起,無吻合口漏發生。Bailey等進行的130例手術的術後併發症有小腸梗阻(1例早期,3例晚期)、盆腔膿腫(1例)、神經源性膀胱(1例),無吻合口漏和死亡。

Bailey等利用Visick評分法評估手術效果,術後症狀未緩解或加重者評為1分,症狀輕度緩解者評為2分,症狀明顯緩解者評為3分,症狀完全緩解者評為4分對130例腸道手術後病人經過平均60個月隨訪,術後盆腔疼痛、直腸痛、性交痛、周期性直腸出血症狀明顯或完全緩解者分別占93%、91%、93%、100%其中進行了雙側卵巢切除術者症狀完全緩解者比例較高(78%,對照組為54%)。Coronado等報導的77例病人行全層(通常是節段)腸切除術,88%病人術後症狀完全或部分緩解已切除卵巢組織者症狀緩解率高,她們的症狀部分或完全改善。有8例因出現盆腔症狀復發而再次手術但術中未發現有腸道復發證據。Graham等報導的21例進行腸切除者術後均無復發症狀

術後受孕率為39%~50%,與腹腔鏡手術後或剖腹術後的38%相似。

預防

由於子宮內膜異位症的病因複雜,甚至可能與遺傳因素有關,因此,在現階段尚不能完全防止此症的發生但如醫務人員在以下幾個方面加以注意,採取一些有效措施則有可能降低此症的發病率。

1.對可能導致經血倒流的各種婦科情況,如重度子宮後傾生殖道下段閉鎖或狹窄採取適當措施加以糾正。

2.儘可能防止醫源性子宮內膜異位症的發生,避免在月經即將來潮前做輸卵管通氣檢查術,以及對子宮後傾者做徒手復位術以防止子宮內膜碎屑經輸卵管被推送到盆腔。儘可能不採用剖宮取胎術作為終止中期妊娠的方法,而代之以藥物引產。儘量不以人工流產作為節育措施,而採用安放宮內節育器或服用避孕藥等方法。做剖宮產術時宜用紗布保護腹壁切口,防止子宮內膜碎屑植入腹壁組織,在縫合腹膜後,用生理鹽水洗淨腹壁傷口,再分層縫合。