簡介

皂隸舞,福建莆田民間迎神賽會,在“神駕”之前,以八人扮皂隸,俗稱“八班”,作四對而行,在行進中,每對在左方的將右手齊腰向後彎曲,左手持木棍伸出頭上,將身向內一擺;在右方者則將左手齊腰向後彎曲,右手持木棍伸出頭上,將身向內一擺;擺時兩人相對而視,喊“揚威耀武”,接著兩人又成背對背,在左方的將右手抵達左手,左手換右手,身向外一擺而喊;在右方的將左手換成右手,右手換左手,身向外一擺而喊。全隊就這樣且行且擺且喊,約二三十步而止,算是舞了一次,以後可反覆多次,舞姿顯得粗獷有力。此舞源於何時無考,清代至民國時期境內較為風行。中華人民共和國成立後的50年代在鄉村元宵節間出現,60~70年代被禁止,80~90年代初,在農村中又再出現。

皂隸舞

皂隸舞皂隸舞概論

莆仙民間舞蹈。風格獨特,豐富多彩,有起源於唐宋之間的《棕橋舞》、宋元時代的《皂隸舞》,明代的《九蓮燈》等,它和民間音樂一樣,保持百戲許多痕跡,並在民間傳統文化活動基礎上逐步發展起來。就表演性質而言,歷代流傳下來的有生活、迎神、法事、戲曲舞蹈諸類。這些舞蹈古樸優美,地方特色鮮明,表現興化人民生活情趣和審美觀念,也反映當時風情習俗和宗教信仰,深受民眾喜愛。

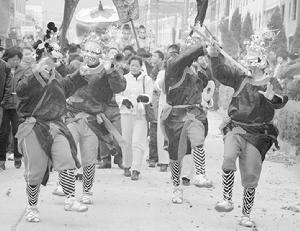

流傳在莆仙民間的“皂隸舞”,是中國古代“驅鬼除邪”的踏舞,古稱“鄉人儺”。它源於遠古崇神儺舞,也稱八班舞,表演驅邪捉鬼動作,以表神靈下凡驅除邪氣,保佑一方平安。其中最有特色的是靈川的皂隸舞,表演者頭戴凶神惡煞般的面具,手持棍棒走在隊伍前面,每逢人多處就表演:兩人一對,時而面對面,時而背靠背,抑揚頓挫盡顯原始舞蹈單純古樸,成為出遊隊伍最顯眼文化符號。而在仙遊楓亭,每年“六鄉”“朱賽”等地出遊,神駕前也扮有一隊皂隸,成對而行。他們動作整齊粗獷,舞姿原始奇特,陣容嚴肅威武。

藝術代表及特色

城廂區靈川鎮東汾皂隸舞是一種古樸而神秘的民間舞蹈,自明代以來,世代相傳,經久不衰。

東汾皂隸舞一般在每年的正月廿日東汾村民舉行隆重而熱烈的五帝郊游儀式時表演。

東汾皂隸舞隊,由皂隸、旗牌官、八班和樂隊組成。皂隸八人,臉戴假面具,青面獠牙,口吐帶誇張的紅紅的大舌頭,頭上插著彩色的紙條,身著黑衣紅褲,腰系紅布帶,手持竹棍,腿扎綁帶,足登草鞋。旗牌官一人,頭戴呢質禮帽,身穿長衫馬褂。八班八人,頭戴藤製高帽,身穿黑衣黑褲,手持水火棍。樂隊六人,樂器有大鑼、嗩叭、小鼓、韻鑼、沙鑼、鈸和嗩吶。

皂隸舞的表演分為“請牌”、“收牌”和“開道”三個部分。“請牌”和“收牌”在五帝廟的前殿和頂埕舉行。上午十時許,皂隸、八班、嗩叭手、鑼手分列前殿的兩側,旗牌官站在中殿神桌的左側。隨著旗牌官一聲高喊:“掛起參謁牌!”此時,大鑼緊敲,嗩叭吹起,現場立時充滿著一種神秘的氣氛。一名皂隸離開佇列,提起參謁牌,開始獨舞。只見他舉著參謁牌,且跳且轉三圈,跳小步,踢腳,從前殿到頂埕,然後將參謁牌放在頂埕的正中,回到原位。隨後,旗牌官又高喊:“威儀耀武!”八班齊聲呼應,“請牌”禮畢。接著,旗牌官又高喊:“收起參謁牌!”另一名皂隸出列,獨舞,舞姿與“請牌”時相同。然後他小跑著將參謁牌收回原處,“收牌”結束。“開道”,在五帝郊遊時的路上表演。皂隸舞安排在皇駕前,為五帝開道。

皂隸舞的舞蹈動作顯得簡樸剛勁、威武整齊,氣氛神秘莊嚴。其基本動作有“盤腿跳”、“左右擺”、“左右望”和“左右跳步”等。樂隊所伴奏的音樂也比較簡單,樂曲是莆仙戲的《得勝令》,鏇律和緩,音色低沉而渾厚,且富有節奏感。