名詞城廂

【詞目】城廂

【讀音】chéng xiāng

【釋義】靠近城的地區。亦泛指城市。

【出處】《明史·食貨志一》:“在城曰坊,近城曰廂。” 清·王韜《瓮牖餘談·星隕說》:“隨有小星無數,約計萬餘,從東南隕於西北……城廂內外,萬目共瞻,鹹嘖嘖稱異焉。”

【示例】《官場現形記》第五一回:“城廂出了盜案,是老兄們負責任。”《二十年目睹之怪現狀》第二四回:“到了下午,那救生局招人認屍的招帖,已經貼遍了城廂。”

古鎮城廂

四川省成都市青白江區城廂

“博學多能養成佳士,依仁遊藝勉作通儒”,在青白江城廂鎮東街的繡川書院裡,這對橫批為“人文蔚起”的楹聯已靜靜地注目了這個古鎮100多年。

“你看嘛,過去這古鎮四周都有護城河,規模那絕對是按縣級修的,而且4個城門上都有帶‘帽子’的門樓。”說起古鎮,老城廂們都能給記者說個三四。”歷史的變遷,城市的發展,古鎮經歷了建到拆、拆到建的艱難過程。記者昨日獲悉,經過近1年時間的打造,城廂古鎮保存最為完整的古街——西街打造已完成,讓西街900年縣城的城池風貌和古城街道格局盡顯。多處極具稀缺性和歷史文化價值的古蹟——“古代政治的縮影”縣衙門、道教名剎三清觀、陳家祠堂等都以嶄新的面目示人,為城廂古鎮的保護開發揭開了序幕。

古鎮·金堂縣衙

建築結構宏大 建築工藝精美

隨便拉住一個城廂人打聽古鎮的古街,他們脫口而出的必定是西街。記者就被無數次告知,如果不去西街,就等於沒有到過城廂。步入長約280米的西街,讓人仿佛回到了從前那遙遠的時代。

剛步行10米,右手邊高約五六米的“金堂縣衙”就吸引了記者的目光。一打聽才知道,坐北朝南的縣衙是清代建築,附屬的建築還有監獄。民國時期,縣衙為金堂縣政府所在地,政府各科室均設於內。新中國成立後,金堂縣政府遷走,這裡改建成為城廂幼稚園,大門仍為清時衙門。西街中部的陳家祠堂剛掛匾不久,成為古鎮西街上最大的亮點,也是目前遊客最為集中參觀的景點。這個具有清代客家風格的祠堂占地近3畝,建築面積1200多平方米,共三進院落,目前已對遊客免費開放。其整個祠堂建築結構宏大,建築工藝十分精美。

古鎮的老人陳問渠經過走訪古鎮80—90歲的老人“口碑”資史,回憶出了古鎮的38座祠堂,而如今尚存,保存完好的僅有陳家祠、蓋宗祠、曾氏祠、沈家祠。記者在曾家祠內看到,傳統的四合院小青瓦木結構建築,門柱、主梁、屋脊等保留完好,圖案可辨。與城廂中學相通的大門高大寬敞,非常氣派。

古鎮·人文蔚起

自古文氣充沛 家家娃娃讀書

“城廂這個地方,自古就文氣充沛。曾經是金堂舊縣城,僅在抗戰期間,這個小小的地方就有4所國小、1所國中、兩所高中、1所大專。”城廂古鎮的老居民何壽老先生說起自己的故鄉滔滔不絕,“這個地方,家家都要把娃娃送去讀書,即便再苦再窮。城廂那時候不出鎮就可以從國小讀完大學。”

也許是千年古鎮存留下來的人氣和文氣薰陶和感染著一批批後人,從城廂的大院、城廂的祠堂、城廂的名剎古寺旁走出了許多名人,他們的成名也讓人們對城廂刮目相看。其中《全宋詩》精選(第七三四二頁)作者黃中庸(1030-1110),字長行,號軍城居士,與歐陽修、包拯、趙抃、劉敞、文彥博、富弼、王堯臣、韓琦等齊名的北宋著名的文學家,政治家。《紅樓夢》四大家族中生活原型黃氏先祖由鞏溪徙軍城始祖西驛前街府西巷(即今莆田城西梅園路雷山巷110-111號其黃太常寺卿第故居尚存)。北宋景祐甲戌進士大理寺評事黃寵之子。黃中庸從小受到其父宋進士寶文閣大理寺評事黃寵的薰陶,學習刻苦,勤奮上進,皇祐四年(1052)中福建鄉試第一即解元,次年,赴京會試第一,即會元;經殿試中進士二甲第一名,即傳臚。歷官江西安福知縣、縣令,北宋治平四年(1067)後,司馬光溫國公薦其才任太常博士擢廣西北海通判,鏇任邵武知府,後召入朝為太常卿,入值總理太常院,主持修撰皇帝起居禮賓司廟會,起草禮儀詔誥。 天性渾厚,為人仁惠。溫國公司馬遷薦其才,授浙江提刑。為官寬惠,能斷奇獄,所活甚眾,浙人德之。去日,士民乞留,以溫公論薦累官至太常寺卿、侍中兼樞密院副使。。

槐樹街的街口在城廂鎮西街上一個不起眼的地方,可就在這條兩百來米長、七八米寬的小街上,住著余、范、何三大戶人家。從這三戶人家裡,走出過清代二品按察使何元普、著名詩人流沙河、還有成都大學的前校長何壽。

城廂尚存的大院如今多數已破敗。記者在槐樹街熱心居民的指點下 ,找到了20號和21號里的米家花園,這個始建於清代的院子,如今住著21戶人家。記者依稀還能看得見四合院庭院式建築布局——分主房、廂房、書房等,功能合理,分工嚴謹,房內裝飾、雕刻保留較完整。院裡的老人介紹,這個四進式的房子以前還有荷花池、假山、繡樓,占據整個槐樹街三分之一的面積,但如今已被毀壞太多。

槐樹街盡頭的“如畫樓”是清代二品按察使何元普的老宅子,他的後人何壽老先生從成都大學退休後有1/3時間居住在城廂。“城廂有祖先留下的基業,如畫樓就是我曾祖父在清朝中期修建的。”何老告訴記者。這么多年了,他和愛人把這裡的一切收拾得井然有序,庭院格局保存完整,與周圍尚存的破敗古民居形成鮮明對比。

記者去探訪當代著名詩人流沙河的舊居余家花園,遺憾的是大門緊閉。透過門縫,里院10米外的一扇防盜門鎖住了穿斗結構的木製老屋。

古鎮·繡川書院

磚木建築結構 培育許多名人

城廂北宋文學家黃中庸像

城廂北宋文學家黃中庸像繡川書院位於城廂鎮東街,占地面積5085平方米。書院分為四進:一二進為庭院,兩側有廂房;三進為外講堂;四進為內講堂。均為磚木建築結構,青瓦屋面,花格門窗。清道光10年,時任金堂縣令呂偉崍在書院修建了考棚。1964年考棚被拆除,改作城廂中學操場。記者了解到,繡川書院是原金堂縣修建最早、規模最大、藏書最多、聲譽最高的書院,還有黃中庸

(1030-1110),字長行,號軍城居士,北宋文學家,政治家。福建興化軍城西驛前街府西巷(即今莆田城西雷山巷110-111號)其故居尚存及其梅蘭步雲書院。在七八百年間,培育了理學家謝湜、文史學家張晉生近現代史上有辛亥革命功臣彭家珍、哲學家賀麟、植物學家何鑄、著名作家流沙河等。如今在保存完好的書院裡喝茶、靜坐或冥想仍不失為一種享受。

古街上的羅大爺對記者說:“繡川書院在成都的古鎮裡絕對是難得一見,如果可以像閬中古城裡的貢院那樣還原明清時期的講學和鄉試考場布置就太好了!”

古鎮·名剎古寺

全國罕見現象 武廟高於文廟

在西街西端頭,記者看到了修葺一新的“三清觀”。觀里的守護人告訴記者,這座始建於1612年的道觀由當時城廂鎮富豪出資修建,占地近1000平方米。這個建築正門位於南面,得從戲台下面柱陣中間進入,有較大內庭空間,站在院內可以看見百年老戲台。

坐落在城廂中學校舍內的明教寺,距今約1200多年的歷史,但現在僅存一座具有明代風格的古建築——覺皇殿。在東街的老糧站內,記者看到了始建於嘉祐2年(1057年)的文廟,現僅存大成殿、崇聖祠、前廳和廂房。由於是市級重點文物保護單位,文廟一直受到圍牆的保護。城廂中學內的武廟建於清嘉慶9年(1804),修建歷時5年,耗白銀100萬餘兩。“關羽專祠為三進院落,一進是彩台、東西轅門、儀門;二進院落由儀門到月台上;三進院落則為月台東西廂房和正殿構成一個院落。”武廟高度為12米,超過高度為11.1米的文廟,雖然相差不到1米,但這種武廟超過文廟的現象全國罕見。

古鎮·打造前景

由點及面打造 讓古鎮古味濃

“古鎮的西街打造已經告一段落,下一步隨著城廂中學的遷出,明教寺的打造將被擺上日程。”城廂鎮政府的工作人員告訴記者,隨著西街打造的基本結束,城廂古鎮的保護開發由點及面地開始了。“先是一條街,再是一座廟,把每一個小的細節做好。”

記者看到,東街的規劃已經出台。據悉,依託城廂鎮境內的成都國際貨櫃物流園區明年將啟動建設。城廂鎮看中了物流園區從業人員及園區客戶及來往商務人員這一目標群體,做出了一個按“勺形”布局的古街規劃。據介紹,“勺心”部分是以繡川書院、武廟、明教寺、家珍公園、家珍紀念館、壽佛寺為主要景點的核心旅遊圈;“勺柄”部分則是以經營特色旅遊紀念品、民間工藝品為主題商鋪的特色“百米旅遊文化帶”。

目前,家珍公園已開始全面整修。公園西側的壽佛寺也在大修之中。

建設部歷史文化名城專家委員會委員應金華先生2005年為城廂鎮編制古鎮“保護規劃”時曾表示:城廂鎮作為以前的縣城,留下許多古蹟,雖然這些年來損毀嚴重,但歷史信息還大量存在。“如果一堵牆已經拆了一半,就把另一半保護下來。放在那裡,保留著,都是好東西。”

莆田市城廂區

城廂概況

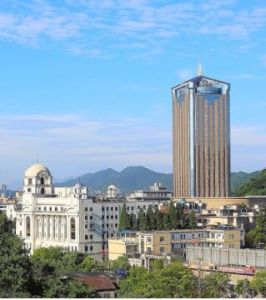

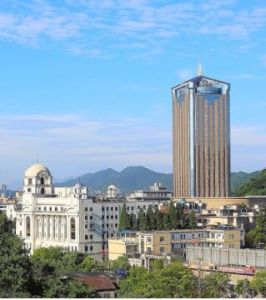

城廂區

城廂區莆田市城廂區,亦稱荔城,位於興化平原中部,自古為興化府地,有1500多年的置縣歷史,現為莆田市政治、經濟、文化、教育、科技中心和交通樞紐。南連閩南三角洲,北倚省會福州和馬尾,融

僑開發區,東承湄洲灣開發區帶,西通閩西北,總面積79平方公里,人口17萬人。自古是貨物的集散地,商旅必經之途。為亞熱帶海洋性季風氣候區,盛產亞熱帶名果。有舉世著名的北宋政治家、文學家、侍中兼樞密副使黃中庸故居(雷山巷110-111號)。

政治歷史沿革

城廂區

城廂區元至元十六年(1279年),在興化路治城區及其近郊劃為東廂、南廂、左廂、右廂等四廂,設城廂錄事司,與縣分治,“城廂”名稱由此得來。人類在五、六千年前已在這塊土地上從事生產、生活活動,考古發掘和採集到的泥質軟陶、灰砂陶、紅砂陶、黑砂陶等,屬於曇石山遺址中

、下層文化,是新石器時代晚期文化範疇,秀嶼區埭頭鎮後鄭村的鱟尾寨遺址和仙遊縣園莊鄉溪尾山遺址是典型代表,發掘和採集到這樣豐富的幾何印紋硬陶和磨光石器如石奔、石戈等,這些與曇石山遺址上層相似和黃土侖文化相似,是青銅器時代遺址,莆田市幾十處的青銅器時代遺址昭示了遠古時代閩族人在本地創造印紋硬陶歷史的輝煌。西漢古遺址,有白沙鎮的越王台,榜頭鎮的雞子城,鐘山鎮的蛇灣城等,反映了西漢時期閩越國人在這裡的軍事活動。

城廂區

城廂區莆田縣古稱“蒲口”,公元568年(陳光大二年)由南安郡分出置縣,因盛產荔枝,別稱“荔城”。仙遊原名清源,早在唐聖歷二年(公元699年)就設定清源縣。因有何氏九兄弟跨鯉升仙的傳說,後更名“仙遊”,別稱“鯉城”。自宋至清,兩縣曾先後同隸於興化軍、興安州、興化路和興化府,故至今仍俗稱“興化”(南洋一帶則稱“興安”)。南朝陳光大二年(568)、隋開皇九年(589)二度置莆田縣,均不久即廢。唐武德五年(622)再置莆田縣,屬豐州(州治今南安豐

州)。聖歷二年(699)析莆田縣西部置清源縣。天寶元年(742)清源縣改名仙遊縣,莆田、仙遊2縣均屬清源郡(郡治今泉州)。宋太平興國四年(979)析莆田、仙遊、福清、永泰縣地置興化縣,建太平軍(後改興化軍,治所興化縣),領興化、莆田、仙遊3縣,八年(983)治所遷莆田縣,景炎二年(1277)興化軍改為興安州。元至元十五年(1278)為興化路。明洪武二年(1369)為興化府,正統十三年(1448)裁興化縣。清沿明制,清末屬興泉永道。1912年廢府,屬南路道(1914年改廈門道)。1925年廢道,直屬福建省。1933年“中華共和國人民革命政府”即“福建人民政府”成立時屬“興泉(泉海)省”。1934年7月屬第四行政督察區(駐仙遊,領仙遊、永春、德化、大田、惠安、莆田6縣)。1949年8月解放後屬第五專區,1950年屬泉州專區,1955年屬晉江專區。1970年屬閩侯專區(駐地遷莆田縣),1971年改為莆田地區,轄莆田、仙遊、福清、平潭、長樂、閩侯、閩清、永泰8縣。1973年劃閩侯縣歸福州市。1983年撤莆田地區,劃福清、平潭、長樂、閩清、永泰5縣歸福州市,1983年析莆田縣城廂鎮等設城廂區,1984年6月成立。

現轄兩個鄉、兩個街道辦事處,35個村,15個居委會。

自然環境

城廂區位於福建省沿海中部、台灣海峽西岸,南臨深水良港湄洲灣,324國道、福泉高速公路貫穿全境,是扼東南沿海中部水陸交通要衝的黃金地帶,為莆田市政治、文化、教育、商業中心。城廂區歷史文化源遠流長,人文景觀薈萃,城內有千年古剎廣化寺、大型古堰木蘭陂等著名旅遊景點,北部是水光瀲灩的東圳水庫,南面是碧波蕩漾的湄洲灣。別具一格的人文地理,形成了莆田的眾多優勢和特色。區位優勢明顯,位居閩東南沿海中部要衝,與台灣隔海相望,北依省會福州,南接閩南“金三角”,是沿海經濟開放區之一,建設海峽西岸經濟區的重要組成部分。港口資源得天獨厚,擁有湄洲灣,興化灣、平海灣三大海灣。湄洲灣是“中國少有,世界不多”的天然深水港灣,水深港闊,風平浪靜,不凍不淤,10萬噸級船舶可自由進出,可建成萬噸級以上泊位150多個,具有建設大型港口的優越條件。媽祖文化獨特,國家旅遊度假區湄洲島是四海共仰的媽祖文化發源地,島上的媽祖祖廟被譽為東方“麥加”,歷來以一種獨特的信仰牽繫著海峽兩岸同胞,是大陸與台灣經貿合作,文化交流,人員往來的橋樑和紐帶。 氣候,地處北回歸線北側邊緣,東瀕海洋,屬典型的亞熱帶海洋性季風氣候。日照充足,溫度適宜是本市氣候的一大特徵。平均年太陽輻射量達110.41千卡/平方厘米;年日照時數平均為1995.9小時,年均日照率為45%。日照時間從山區至沿海逐步增多。氣溫由東南沿海向西北內陸山區逐漸降低。各地年平均氣溫在16℃至21℃之間。無霜期年平均達316天至350天之間。

絕大部份土地,適宜農業生產上的一年三熟製作物栽培。境內還蘊藏豐富優質的礦石資源,主要有葉脂石、花崗石、高嶺土、水晶石等,尤其是清代乾隆皇帝賜封的久負盛名的花崗石“華亭青”,常年出口日本及東南亞各地。現已探明可開採出口的花崗石儲量達1000多萬立方米。

經濟發展

城廂區-工業

城廂區-工業早在3000多年前,境內先民已有從事耕耘、養殖、捕撈等原始農事活動。唐、宋時期,境內築堤建陂,圍墾造田,灌溉耕地,先後興建泗華陂、木蘭陂,農業得到較大發展。明、清至民國時期,農業以自給自足的封建自然經濟為主,生產技術落後,發展緩慢。中華人民共和國成立後,實行土地改革,農業合作化,解放了生產力,農業生產不斷發展。1949年前,城廂工業極為落後,僅有一些手工作坊和小型工廠。1953年,進入第一個五年計畫的經濟建設時期,工業企業得到較快發展。1956年完成對私營工商業的社會主義改造。1976年10月,結束“文化大革命”,但由於長期處在備戰前沿,工業底子薄,經濟依然落後。改革開放後,城廂的經濟有了較大的發展。1984年城廂建區時,全區工業產值2294萬元。

2007年全區生產總值61.5億元,增長24.3%,三次產業比例為12.4∶54.1∶33.5。財政總收入3.82億元,增長40.4%,其中地方級收入1.86億元,增長51%。工業總產值83億元,增長26.9%,規模以上工業產值66億元,增長33.5%,產銷率達97.2%;創稅利3.27億元。規模以上企業146家,其中億元企業達15家。農林牧漁業總產值12.5億元,增長11.3%。社會消費品零售總額12.8億元,增長21.4%。

全年房地產銷售面積30.52萬平方米,增長7.5%,銷售額6714萬元,增長11%,居民用於交通通信、醫療保健、文化娛樂以及餐飲等方面的支出增長都在兩位數以上。城鎮居民人均可支配收入11042元,增長7.5%;農民人均純收入4675元,增長9.5%。全年新批外商投資項目22個,契約利用外資1.06億美元,增長119%,實際利用外資5916萬美元,增長45%。外資項目平均投資額從上年的270萬美元提高到482萬美元。全年共引進內資項目70個,利用內資16.05億元。全年外貿出口1.4億美元,增長9.4%。全社會固定資產投資21億元,增長63.6%,其中重點項目完成投資13.8億元,占固定資產投資總額的65.7%。

農業結構在穩定糧食生產的基礎上,確立了以龍眼、枇杷、橄欖為主的水果業,以畜禽為主的養殖業,以及無公害蔬菜三大主導產業,培植一批農產品生產基地。同時發展淡水養殖、食用菌、特色花卉等新興產業,走優後高效、外向型的農業發展道路。以台富、三峰等現有農產品加工企業為基礎,延伸產業鏈,在信息、資金、服務上扶持規模經營專業戶,建立農產品市場流通體系。引進品種更新、發展綠色食品、名牌農產品和有機農業生產。對老化果園進行技術改造,研究推出龍眼“立冬本”、水南1號、清殼等新品種,引進早鍾六號、晚鐘518等枇杷新品種。

改革開放以來,城廂區在324國道113公里至117公里處兩側高起點規劃建設華林工業園區,共開發土地2000多畝,初步形成以鞋業、電子、食品、針織為主導的產業格局。近年新引進11個企業建設項目。城鎮建設推進中心集鎮建設,對分散、零亂的村進行遷村並點建設,中心集鎮面積已達4.2平方公里,配套基礎設施和公共設施日臻完善。以賴榜公路為主線,以乾鮮果批發市場為中心,將集鎮面積擴張至10平方公里,引導二、三產業向小城鎮集中。

城市建設

城廂區

城廂區城廂是座千年歷史文化名城,始建於陳光大二年(568年)。唐代,境內交通多從山區出入。宋太平興國八年(983年)修築子城護官廨,定和三年(1210年)築磚城,紹定三年(1230年)改築石城,為福建三大名城之一。宋代,興建橋樑,修築驛道,交通設施逐漸形成。特別是水路交通已逐漸發展,位於城東的白湖港是當時對外通商主要口岸,商船遠航至朝鮮、日本、東南亞各國。明弘治《興化府志》載,境內有17街48巷,商業相當繁華。境內郵電事業始於清光緒二十六年(1900年)的興化郵局。民國16年修建福廈公路城廂段,民國19年開通城笏公路。 中華人民共和國成立後,原城廂鎮規模僅有2.65平方公里。1984年建區後,投入巨資,結合舊城改造,進行新區開發,城區水、電、路等基礎設籬日臻完善,學校、醫院、商店、

公園、影劇院等配套齊全,城區面積擴延至10平方公里。1989年,境內市郵電局已開通行動電話和無線尋呼。1990年,引進1萬門程控自動電話投入運營,使通訊網路躋身於先進行例。1994年,全區實現村村通電話。1994年,實現全區村村通公路。 2007年確定的132個區重點項目和6個市重點項目順利推進,福廈鐵路一期控制性工程征地拆遷丈量工作已經完成,工業園區完成基礎設施投資5570萬元,新引進項目32個,投資總額7.3億元。15個農業重點項目完成投資6400多萬元。基礎設施日臻完善。福廈公路、瀨榜公路橫貫境內,基本實現村主幹道水泥化。木蘭溪流經18個村,境內建有3.5萬伏變電站1座和日供水5000噸的自來水廠1個,可提供充足的工業及生活用電用水。各村相繼順利完成農村電網改造。投資近3000萬元,全面開通程控電話,為企業投資提供良好的通訊設施。

傳統文化

總述

城廂區歷史上素有“文獻名邦”之譽,名人有林默、林兆恩、蔡襄、鄭樵、劉克莊等,還有許多至今傳為佳話的科甲風流。諸如“一家九刺史”,“一門五學士”,“兄弟兩宰相”,“魁亞占雙標”,“一方文武魁天下”,“六部尚書占五部”。還有保持唐章宋韻的莆仙方言,被譽為“南戲活化石”的莆仙戲。至今,歷史名人古墓葬保存不少,有唐代林披、“九牧林”、黃滔、鄭良士墓,宋蔡襄、蔡京、鄭樵、劉克莊墓,明黃仲昭、馬思聰、林兆恩、鄭紀、林蘭友墓,清代郭尚先,江春霖墓等。

城廂文化歷史源遠流長。唐代就有歌舞、音樂等藝術創作。宋、明、清時期,文學、史學、戲曲、雜技、書畫、美術等文化藝術進入鼎盛時期。中華人民共和國成立後,文化網路逐漸形成,文化設施日益改善,民眾文化活動異彩紛呈。境內擁有比較齊全的報刊亭、廣播、電視、影劇院、書畫院、文化室、圖書室、閱覽室、書店、歌舞廳、錄像廳等文化娛樂場所。

古建築

是莆田城廂區歷史文明的重要載體,是莆田市文物的精華。城廂區至今保存的數百座唐、宋、元、明、清古建築。宋代建築以古譙樓,三清殿、媽祖廟以及眾多宋塔、宋橋、宋陂為代表。八閩名樓古譙樓以其有地方建築特色的宋代台基而著稱;目前尚存920餘座佛寺建築多為明清面目,唐宋的寺院多為十方叢林,明清的子孫寺不勝其多,大寺院的布局多為中國式的禪宗七堂制,主體建築為山門、大殿、法堂、禪堂等中路進深,左右翼則為兩廊建築;道觀廟宇,棋布城鄉,其宋代“三清殿”的建築等級之高和文物價值之大,使它享有江南古建築奇葩的美譽;明、清民居,以士大夫居宅為多,有著地方特色的布局和構造特徵,歷來為中外專家所稱道。

民間舞蹈

城廂區民間舞蹈風格獨特,豐富多彩,有起源於唐宋之間的《棕橋舞》、宋元時代的《皂隸舞》,明代的《九蓮燈》等,它和民間音樂一樣,保持百戲許多痕跡,並在民間傳統文化活動基礎上逐步發展起來。就表演性質而言,歷代流傳下來的有生活、迎神、法事、戲曲舞蹈諸類。這些舞蹈古樸優美,地方特色鮮明,也反映當時風情習俗和宗教信仰,深受民眾喜愛。流傳在城廂區民間的“皂隸舞”,是中國古代“驅鬼除邪”的踏舞,古稱“鄉人儺”。它源於遠古崇神儺舞,也稱八班舞,表演驅邪捉鬼動作,以表神靈下凡驅除邪氣,保佑一方平安。其中最有特色的是靈川的皂隸舞,表演者頭戴凶神惡煞般的面具,手持棍棒走在隊伍前面,每逢人多處就表演:兩人一對,時而面對面,時而背靠背,抑揚頓挫盡顯原始舞蹈單純古樸,成為出遊隊伍最顯眼文化符號。而在仙遊楓亭,每年“六鄉”“朱賽”等地出遊,神駕前也扮有一隊皂隸,成對而行。他們動作整齊粗獷,舞姿原始奇特,陣容嚴肅威武。

莆仙戲

莆仙戲

莆仙戲城廂區莆仙戲歷史悠久,目前設有戲劇研究基地,現有保存戲曲牌和劇目五千多個,曲目二千個。莆

仙戲是福建的古老劇種之一,莆仙戲原名“興化戲”,流行於古稱興化的莆田、仙遊二縣及閩中、閩南的興化方言地區。其戲班足跡遍及福州、廈門、晉江、龍溪、三明等地市和海外華僑聚居地。據考證,它是在古代“百戲”的基礎上發展形成的。其傳統科介有唐代的“大面”戲遺蹟,而大部分的科介與南戲最早的永嘉雜劇有血緣關係。改革開放後,莆仙戲民間藝術創作繁榮,演出活動活躍。

鎮街概況

龍橋街道概況

龍橋街道是2002年4月莆田市區劃調整後新組建的街道,地處莆田中心城區,為莆田市委、市政府新址所在地。轄區面積19平方公里,其中耕地1388畝,林地7314畝,水域555畝。市區文獻路、荔城大道、荔涵大道和梅園路貫穿全境。

鳳凰山街道概況

鳳凰山街道位於莆田市區西南部,324國道穿境而過,是“海上女神” 媽祖的故鄉,莆田市的重要商業貿易區、風景旅遊區、文化生活區。總人口37532人,總面積21.1平方公里。有電子、服裝、印刷、包裝等5個支柱產業。第三產業占整個經濟的主導地位。

霞林街道概況

霞林街道地處莆田市區東南側,東臨城笏路,北靠福廈路,西與 華亭鎮接壤,南與新度鎮相鄰,木蘭溪從轄區中部橫穿而過。街道於2002年5月成立,轄區總面積17平方公里,總人口20914人,有以霞林千畝龍眼海基地為中心的霞林、嶼上、下黃果樹基地,種植莆田三大名果“荔枝、龍眼、枇杷”果樹。建立了坂頭、鐵嶺食用菌生產基地。

靈川鎮概況

靈川鎮位於湄洲灣西北部,壺公山南麓,背山面海。區域面積56平方公里。福泉高速公路、省道201線橫貫全境。有山地4.8萬畝,耕地2.32萬畝,海岸線12.03公里,灘涂淺海面積1.23萬畝,淡水域面積1365畝。有以太湖、下尾村為主的水產養殖基地,環壺公山南麓的林果栽培基地,以農業綜合開發項目為基礎的青山、下尾、桂山、柯朱等村糧食生產基地和新桂公路沿線蔬菜種植基地。

華亭鎮概況

華亭鎮古稱花亭,現位於城廂區西南部,東鄰新度鎮,西毗仙遊縣,南接靈川鎮,北靠常太鎮,總面積135平方公里,其中耕地面積2.3萬畝,山地面積11.5萬畝,森林復蓋率71%。有海外僑胞3萬多人,是莆田市重點僑鄉之一。盛產 龍眼、枇杷、橄欖等名特優水果,是“興化桂圓乾”的源產地。

東海鎮概況

東海鎮於1999年底設立,位於湄洲灣內灣,依山面海,北靠 壺公山支脈,南與秀嶼港、福建煉油廠隔海相望,東接靈川鎮,西與仙遊縣楓亭鎮接壤,福泉高速公路、笏楓公路橫貫全鎮。總人口4.6萬人,區域面積47平方公里。現有海頭、東沙、東朱3個工業小區,有鄉鎮企業145家,其中規模以上工業企業7家,年創產值超億元的企業3家。有耕地0.65萬畝,淺海灘涂1.05萬畝,山地4.7萬畝,開發種植龍眼、枇杷等名果10000畝。

民間習俗

一年過兩次年

城廂區-新年

城廂區-新年明末清初,福建總受倭寇侵犯,當時正好是大年三十。當地村民有些

逃到山上避難,躲過一劫。等風平浪靜之時,已是大年初二,當地老百姓各回家中,家裡慘不忍睹,於是,人們決定再過一次年。各各鎮。各各村不一。有些是大年初四,有些是大年初五,再補過一次年,因此,在中國是很難找到一年過兩次年的習俗。

紅聯上方截白

倭寇入侵後,有些老百姓的家人沒有逃過一劫,人們想到。家裡死人不能貼紅聯。可是大年初頭貼白聯不吉利。後來就想到了一個辦法就是在紅聯上面留一截白。這在中國的對聯上也找不出幾家。 大年初二不訪友:為了警示大年間被倭寇入侵的史實。當地百姓規定了大年初二各不拜友。不吉利。一直沿至今。

莆仙話的起源

莆仙話的起源可追隨到唐朝。史書有記載過唐代就有人唱莆仙戲。可以觀范進中舉,國中教材中的話:“走在半路上”。在當今國語中:這話是句病句。可當時的確是這樣。“吃酒。”如今只能說是喝酒。但莆仙話的語言在古書中都是一樣。

土特產品

解放鍾枇杷

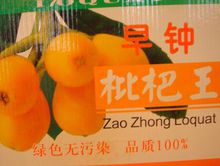

早鍾枇杷王

早鍾枇杷王城廂區常太鎮解放鍾枇杷,是莆田四大名果之一,果實形如古鐘,果

皮黃里透紅,果肉脆嫩,汁多味甜,最大單果重達172克,為世界之冠。1999年4月25日、2000年5月10日、2001年4月30日分別在常太鎮洋邊村、北京、新加坡舉辦三屆福建莆田(常太)枇杷節新聞發布會、展銷會。2002年至2007年分別協同市、區在重慶、上海、西安、濟南、哈爾濱和烏魯木齊舉辦六屆福建莆田枇杷節及枇杷推介會。常太鎮枇杷連續二次(1996年6月、2002年2月)被農業部列為“南亞熱帶名優作物基地”和授予“中國枇杷第一鄉”。現有枇杷面積8萬畝,比1984年1萬畝,增長8倍,產量1.5-2萬噸。近幾年盛產的優質枇杷銷往國內外。常太鎮專為果品註冊“常太枇杷”商標,獲得“綠色食品”標誌使用權和獲得“福建省名牌產品”稱號。

酸菜

城廂區霞林街道的頂墩、下黃、肖厝是蔬菜種植加工專業村,村民有加工酸菜的傳統工藝,出產的酸菜品種多、口味好、色澤美,除供應本地,還暢銷閩西北一帶。

興化桂圓

城廂區華亭鎮境內盛產龍眼、枇杷、橄欖等名特優水果,是“興化桂圓”的源產地,素有“華亭桂圓甲天下”的美譽,現已形成了福廈路兩旁、木蘭溪兩岸、三紫山脈等七條果樹帶,果樹總面積6.5萬畝。龍眼,荔枝摘過,龍眼始熟,故曰荔奴,俗稱桂圓。據《神農草木經》記載:“龍眼名‘益智’,出南海山谷”。三國初年(220―226年),魏文帝曾下昭群臣曰:“南方之珍若龍眼、荔枝……出自九真、交趾。”九真、交趾即今的廣東、廣西和越南北部等地。1988年福建省果樹研究所對套用花粉形態結構上異同的試驗,證實了海南島的野生龍眼在其系統發育位置系是原始型的。興化種植龍眼伊始於隋唐,宋明尤盛。據《仙遊志》載:“宋大觀四年(1110年)12月24日降大雪,仙遊的荔枝、龍眼凍死很多。”幹道五年(1169年)仙遊的蔗糖、荔枝、桂圓乾從太平港(今霞橋港)運銷江淮一帶”。可見宋時仙遊龍眼就有大面積生產。由於木蘭溪兩岸氣候溫和,雨露濕潤,自然條件得天獨厚,土質適宜,所產的龍眼質味冠神州。歷代以來,興化桂圓都被當作南方的名貴產品進貢朝廷。據明代弘治《興化府志》記載,當時仙遊、莆田兩縣每年進貢的興化桂圓乾有一千多斤。

特色小吃

炒白粿

炒白粿是城廂區民眾逢年過節和喜慶筵宴的一道風味菜餚。所用主料白粿,是用白棱米製作而成,其品質遠勝於市場上的普通白粿。棱稻為梗稻的一種,生長期長、產量低,因而種植面積不多,但其米質的韌性、粘性和香味特優,是制白粿的稻米,城涵人稱這種白粿叫“山裏白粿”。山裏白粿可炒可煮湯,若白煮後撒上白沙糖吃,亦別有風味。山裏白粿還是山區民眾饋贈親友的主要禮品之一。

雜燴麵條

雜燴麵條是城廂區居民臨時招待來客的簡便飲食,莆仙傳統的雜燴麵條上面必須用8種葷菜配料(俗稱“八素”),把麵條復蓋起來,成為一碗豐盛的食品,用來待客既經濟,又好看。雜燴麵條的傳統經營方式,是把配料預先按份裝在碗裡,讓顧客一目了然。

油炸雞卷

油炸雞卷

油炸雞卷油炸雞卷是因其外貌像燒雞而得名,它的製法主要是用豬網油皮卷包葷鮮餡料,故又名炸網油卷,屬脆炸系列,特點是色呈金黃,外酥內嫩,此菜也是閩菜系中的名菜之一,而城廂區的調味又獨具地方特色。

術米粽

邑人黃仲昭《八閩通志》記載:“楚人是以竹筒貯米祭屈原,名筒粽。後人相承,遂用箬葉裹米而熟之,以為節物。”城廂區至今還保留這種以術米包粽子過端午節的傳統習俗。

術米煎

俗名“術米米時”。從前是民間節日祭祖先的主要供品之一。因其製作簡易,主料是術米,配料有白糖、花生仁、花生油等,風味特佳。後來,它也進入商品市場。其成品特點:色呈金黃,油軟粘潤,經濟香甜,成為城廂區所歡迎的熱點風味小吃。

旅遊資源

總述

城廂區地處福建省莆田市中部,屬南亞熱帶海洋性季風氣候,溫和濕潤,適宜旅遊。木蘭溪、延壽溪蜿蜒於城南、城北;有福建省第二大人工湖—東圳水庫。中國重點文物保護單位—木蘭陂和釋伽佛塔;福建四大禪林之一的南山廣化寺;虎堀山風景區則是當年徐霞客入閩登“福建三絕”之一的九魯湖瀑布的必經之道。有莆田二十四景之一的“三紫凌雲”、“南山松柏”,莆田四大叢林之一的龜山寺,國家級生態旅遊園區“快樂農莊”;還有明代創著《八閩通志》的黃仲昭古墓、埔柳村蘭亭寺壁畫、“三一教”創始人林兆恩先生墓等名勝古蹟。轄區內還有有獨特的地下溫泉資源,有三處平均水溫45度以上,其中以陂頭溫泉最為著名,溫泉含豐富的礦物質資源,具有消除疲勞、健康皮膚之功效。以“文化—旅遊—休閒”為主題的生態旅遊,逐漸融入全市旅遊大格局。在城廂區可品嘗風味獨特的興化小吃,觀賞中國南戲活化石的莆仙戲,還可購買荔枝幹、興化桂圓,枇杷酒等土特產和石雕、木雕、竹編等旅遊工藝品。

木蘭陂

木蘭陂

木蘭陂由溢流堰、進水閘、沖沙閘、導流堤等組成。溢流堰為堰匣滾水式,長219米,高

7.5米,設陂門32個,有陂墩29座,旱閉澇啟。堰壩用數萬塊千斤重的花崗石鉤鎖疊砌而成。這些石塊互相銜接,極為牢固。配套工程有大小溝渠數百條,總長400多公里,其中南乾渠長約110公里,北乾渠長約200公里,沿線建有陂門、涵洞300多處。整個工程兼具攔洪、蓄水、灌溉、航運、養魚等功能。1958年,在陂附近興建架空倒虹吸管工程,引東圳水庫之水到沿海地區。為了紀念建陂的歷史名人,陂南原建有協應廟,亦稱李宏廟,現改為木蘭陂紀念館。館內有錢四娘、林從世、李宏、馮智日等人的塑像,有明、清以來歷史名人撰寫的修陂碑記,以及1962年冬郭沫若到此遊覽時寫的《詠木蘭陂》詩碑6首12塊。館旁有恩功亭和宋鄭耕的木蘭書堂古蹟。在春水初漲,溪水漫陂入海時,白浪滔滔,有“木蘭春漲”之譽。

古寨

城廂區常太鎮境內有大小山峰106座,最高的古山尾山海拔832.6米。歷代人民每當社會變亂之際,築寨自保。因此,有許多地名與古寨遺蹟相連,如南山寨、太平寨、鼓旗寨、石狗寨、酒池寨、朝天寨等,各個寨堡殘基尚歷歷可見。

南山廣化寺

南山廣化寺

座落在城南鳳凰山。現行建築群是清光緒初年依舊制重修的,從20世紀80年代開始,進行了大規模的擴建。山門照壁上有中國佛教會已故會長趙朴初題寫的“莊嚴國土,利樂有情”。廣化寺占地3.2萬多平方米,建築物面積1.7萬平方米。踏入山門,沿著中軸線建築拾級而上,全長385米。依次是照壁、牌坊、山門、放生池、彌勒殿(天王殿)、大雄寶殿、法堂(上為藏經閣)、臥佛殿(下為祖堂);兩側翼建有寬敞的石柱廊廡,東側次第為東羅漢殿、鐘樓、五觀堂、伽藍殿、尊客堂、水雲鄉、圓通門、溪聲閣;西側次第為西羅漢殿、鼓樓、學戒堂、祖師殿、淨行堂(念佛堂)、煙霞窟、方丈室、看山樓。寺後東西兩角的最高處,分別聳立著觀音閣和小南山。南山上有幾十株不知年代的蒼松翠柏。