簡介

癲證

癲證《內經》明確指出情志因素可導致癲疾的發生。《難經》提出癲證與狂證的發病機理和區別要點,認為:“重陽者狂,重陰者癲。”即狂證精神亢奮,喧擾不寧;癲證精神抑鬱,表情淡漠。金元時期朱丹溪提出痰迷心竅之說,為癲證從痰論治提供了理論依據。清代王清任突破舊說,認識到癲證同腦有著密切的聯繫。以精神躁狂,喧擾不寧,動而多怒、毀物打罵為臨床特徵的病徵,稱為狂證。狂名出自本病證的針灸治療,《靈樞·癲狂》篇曾專作論述,提出針、灸、刺血等法救治,如“狂而新發,未應如此者,先取曲泉左右動脈,及盛者見血,有頃已,不已,以法取之,灸骶骨二十壯”。內容十分豐富。至晉代,《脈經》選用“頂上三圓”、“絕骨下二寸”、“外踝上三寸”等穴治療本證;《針灸甲乙經》中涉及本證者共有74條文獻,天柱等97個穴位之多;而《肘後備急方》治療本證的方法是灸“陰莖上”、“兩乳頭”、“足大指本節聚毛中”、“鼻下人中”、“耳根前”等。到唐代,《千金要方》中涉及用針灸治療本證的文獻總計78條,該書認為灸頭部、手足部等經穴,對本證有效;還記載了治療本證的許多經外奇穴,如“手逆注”、“河口”、“大幽”、“臣覺”、“慈門”等,並提出了著名的治療癲狂“十三鬼穴”。及北宋,《太平聖惠方》補充了神聰等12個穴位有關本證的主治內容,並用秦丞祖的“灸狐魅神邪法”(即灸少商)來治療本證。南宋時期《扁鵲心書》依然強調用艾灸補陽之法治療本證,所取穴位為巨闕,而且註明要先服“睡聖散”,用內服藥物的方法來麻醉止痛。明清時期的《神應經》、《針灸大成》、《類經圖翼》、《針灸逢源》、《神灸經綸》、《針灸集成》等匯總了諸家的經驗和成方。經查,針灸治療本證共涉及文獻305條。

現代醫學中之精神分裂症,躁狂型精神病等多可歸屬本證範疇。

病因病機

癲證的發病主要為氣鬱、痰阻、血瘀,其中氣鬱常是發病的先導。精神刺激,所願不遂,憂愁鬱結,氣鬱則津液流通不利,釀生痰涎,氣痰互阻,心竅為之蒙蔽,神志因而失常。氣血相關,氣行則血行,氣滯則血瘀,痰瘀阻滯心竅,或腦腑絡脈瘀阻,致使靈機混亂,均可發生癲證。

癲狂的臨床表現,除了癲狂病之外,常常由內科其他疾病而致,如中風、臌脹、水腫、肺脹及散發性腦炎等等,因此應詢問病人有無相關的疾病史,或2周內有否上呼吸道感染或急性腹瀉的病史,必要時可做頭顱CT、MRI、腦電圖、腦脊液檢查等相關檢查,以助鑑別診斷。

辨別

癲證有虛實之別,此患者急性起病,失眠不安,多思多慮多疑,思緒混亂,語無倫次,苔薄白而膩,脈弦。從症狀、舌脈合參,當屬癲證之實證。

癲證屬陰,為慢性疾病,多寒證和虛證。辨治時以辨氣鬱、痰阻、血瘀三者的輕重,以及正氣的盛衰為主。癲證常見證型有:

①肝鬱氣滯。病之未久,情緒苦悶,神志呆滯,喜靜喜睡,不飲不食,舌苔薄白,脈弦細。治當疏肝運脾,常用逍遙散合白金丸。

②氣鬱痰結,心神擾亂。精神抑鬱,寡言呆滯,或多疑妄見,語無倫次,或喃喃自語,喜怒無常,甚則忿不欲生,舌苔白膩,脈弦滑。治當解郁滌痰、開竅寧心,常用滌痰湯。若兼煩躁不寧,失眠易驚,舌尖紅,苔膩微黃,屬氣鬱生熱,痰火內擾。治當清火化痰、開竅寧心,常用溫膽湯。

③氣虛痰結。情感淡漠,不動不語,甚則呆若木雞,目瞪如愚,傻笑自語,妄聞妄見,自責自罪,面色萎黃,舌質淡、舌體胖、苔薄白,脈滑或脈弱。治當益氣健脾、滌痰宣竅,常用四君子湯合滌痰湯。

④氣血兩虛。癲證久延不愈,精神疲憊,面色蒼白,肌肉瘦削,神思恍惚,心悸易驚,善悲欲哭,思維貧乏,言語無序,呆滯嗜睡,舌質淡,苔薄白,脈細弱無力。治當益氣健脾、養血安神,常用養心湯為主方。對癲證應立足於早治,初起正氣未虛,氣鬱痰阻,治療較易。病久正虛邪戀,既不宜驟進補益,又不宜一味滌痰宣竅,治療頗為棘手,預後往往欠佳。若癲證反覆發作或由抑鬱轉向亢奮,以致演變為狂證,則難治。

治療方法

癲證病人宜情懷開朗,避免意外刺激,藥物治療的同時,要做好病人的思想工作,解除思想疑慮與負擔,以期收到較好的效果。

穴位治療

穴位治療因七情內傷而致癲證發生,多屬思慮過度傷及心脾。

更加精神刺激導致肝氣不疏,氣鬱痰阻,蒙蔽神明。治療當以疏肝解郁,化痰開竅,少佐養心安神。配合心理疏導。

處方:柴胡9g白芍9g竹茹12g遠志6g膽南星4.5g茯神9g棗仁9g丹參9g甘草6g神曲12g

用法:3劑,水煎服,日1劑,分2次服。

痰火上擾

1.治則:清心滌痰,潛陽泄火。

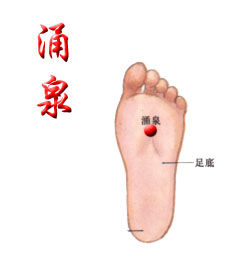

2.處方:定神、豐隆、勞宮、大椎、湧泉。

定神位置:人中溝下1/3與中1/3交界處。

3.方義:定神為經外奇穴,可開竅定神;勞宮乃心包經之滎,清心定志;湧泉屬腎經之井穴,肝腎同源,益腎水可降肝火;豐隆,法痰化濁;大椎清熱潛陽而能醒腦。五穴共用,降肝火祛痰濁,醒心神鎮狂越,標本兼顧,內外同治,以竟全功。

4.治法:定神宜斜刺向上1寸~1.5寸,平補平瀉持續運針2分鐘,留針,並作間斷運針。湧泉穴,以艾卷雀啄法溫灸。余穴均用瀉法,針刺深度宜適當加深,施強刺激,亦留針。

5.古方輯錄

《千金備急要方·卷十四》:“狂邪發無常,被頭(即披髮)大喚,欲殺人,不避水火,及狂言妄語,灸間使三十壯”。

《針灸資生經·第四》:“沖陽、豐隆,主狂妄行,登高而歌,棄衣而走”。“勞宮、大陵,主風熱善怒,心中悲喜,思慕*虛欠欷,喜笑不止”。

《扁鵲心書·卷中》:“風狂:……言語無倫,持刀上屋,治法:光灌睡聖散,灸巨闕二三十壯,又灸心俞二穴,各五壯”。

《雜病歌·心邪癲狂》:“湧泉一穴與心俞,登高而歌攝衣走”。

《針灸大成·卷九》:“發狂,不識尊卑:曲池、絕骨、百勞、湧泉”。

1、痰火上擾

治法鎮心滌痰,瀉肝清火

方藥生鐵落飲加減

2、火盛傷陰

治法育陰潛陽,安神定志

方藥琥珀養心丹合黃連阿膠湯加減