植株形態

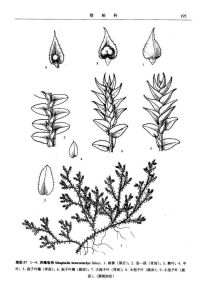

土生或石生,直立或匍匐,直立能育莖高10-20厘米,具匍匐莖。根托沿匍匐莖斷續孢生,但只生直立莖下部,自莖分叉處下方生出,長0.5-3.5厘米,纖細,直徑0.1-0.3毫米,根少分叉,被毛。莖羽狀分枝,不呈“之”字形,無關節,禾稈色,下部直徑0.4-1.2毫米,莖圓柱狀,具溝槽,無毛,維管束1條,直立能育莖自下部開始分枝,側枝3-5對,1-2回羽狀分枝,小枝稀疏,規則,莖上相鄰分枝相距1.5-6厘米,分枝無毛,背腹壓扁,莖在分枝部分中部連葉寬3-6毫米,末回分枝連葉寬2.4-5.6毫米。葉子形態

異穗卷柏

異穗卷柏產地分布

安徽(祁門、欺縣、休寧)、重慶(南川、萬縣)、福建(崇安、德化、福州、將樂、南平、上杭、廈門、武夷)、甘肅(文縣)、廣東(深圳)、廣西(羅城、天峨)、貴州(安順、畢節、冊亨、都勻、德江、貴定、貴陽、關嶺、江口、荔波、龍里、雷山、三都、惠水、麻江、普定、綏陽、桐梓、務川、息峰、西秀、遵義、鎮遠、紫雲、鎮寧)、海南(昌江、陵水、瓊中)、河南(內鄉)、香港、湖南(古丈、石門、韶山、湘潭)、江西(定南、九江、龍南、廬山、鉛山、資溪)、四川(都江堰、峨眉山、都江堰、漢源、瀘定、簡陽、劍閣、攀枝花、滎經、仁壽、天全)、台灣(高雄、花蓮、屏東、南投、台東)、雲南(貢山、安寧、雙柏、馬關、洱源)、浙江(昌化、杭州)。生於林下岩石上,海拔130-1300(-1900)米。模式標本采自香港。中醫用途

種中文名:異穗卷柏【藥 名】:異穗卷柏

【拼 音】:YISUIJUANBAI

【來 源】:為卷柏科植物異穗卷柏的全草。

【功 效】:清熱解毒、涼血止血。

【主 治】:可用治蛇咬傷;用於血熱妄行之出血症;用於外傷出血。

【性味歸經】:微澀,涼。入肝經。

【用法用量】:內服:9一15克,水煎服。外用:適量,研末敷患處。

【動植物資源分布】:分布於安徽、浙江、江西、福建、台灣、廣東、廣西、雲南。

【拉丁名】:Selaginella effusa Alston

【考 證】:始載於《中國主要植物圖說蕨類植物門》。

異穗卷柏

異穗卷柏卷柏科·卷柏屬

| 卷柏屬屬於石松綱植物,為多年生草本。莖匍匐、直立或攀援生長,通常纖細,葉小、單生、鱗片狀或螺鏇狀或互動對生在莖上,多作四行排列,再上面的兩行最小,下面的兩行較大。 |