基本信息

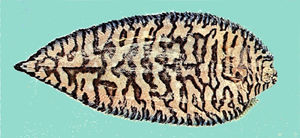

學名Soleichthysheterorhinos

命名者 (Bleeker,1856)

棲息深度 0-5公尺

中文名 異吻鰨沙

有毒魚類 否

|

| 光碟 |

科中文名鰨科

經濟性 否

科號科名 F501Soleidae

食用魚類 否

中國大陸名 異吻長鼻鰨

模式種產地 AmbonI.,MoluccasIs.,Indonesia

觀賞魚類 否

俗名 鰨沙、比目魚

世界分布 印度至太平洋

台灣分布 西部、南部、北部、澎湖、蘭嶼

最大體長 15cm

棲息環境 礁區、砂泥底、近海沿岸、瀉湖、礁沙混合區

同種異名 Aesopiaheterohinos,Aesopiaheterorhina,Aesopiaheterorhinos,Aesopiamultifasciata,Parophrysnigrostriolata,Soleaheterorhina,Soleaheterorhinos,Soleaheterorhinus,Solealineata,Soleanigrostriolata,Soleichthysheterohinos

參考文獻 台灣魚類志(沈等,1993);中國動物志-鰈形目(李&王,1995)

典藏標本 ASIZP0054853.ASIZP0055093.ASIZP0056859.ASIZP0057312.ASIZP0057365.ASIZP0057558.ASIZP0059771.NTOUP200801-043.NTUM05175.NTUM05176.NTUM05177.

英文俗名 Aesopsole;Bandedsole

瀕危狀態 不在IUCN瀕危名單中