申遺影響

眾所周知,一些地方申遺是為助推旅遊,以為有了世界遺產這塊“金牌”就能賺大錢

第34屆世界遺產大會

第34屆世界遺產大會。但事實並非如此,山西五台山申遺成功一年多,旅遊收入不升反降,二00八年旅遊進賬十四億元,比二00六年減少二億元,而五台山為申遺作出重大犧牲,對不符合遺產要求的賓館、商業攤點等各類建築實施大拆遷、大搬家,將一個昔日高山鬧市還原成清靜佛國,直接投入資金以及大拆大搬付出的經濟代價不下於二十億元。

這種“虧損”結局顯然是申遺者始料未及的。聯合國教科文組織設立世界遺產名錄,目的是保護瀕危遺產,按照《保護世界文化和自然遺產公約》規定,文化精神功能是世界遺產主要屬性,旅遊只是遺產的附帶功能。如果為拿著遺產招牌賺大錢,甚至為撈取“文化政績”,而不惜血本拼申遺,顯然不值得,因為聯合國對世遺賺錢早有“緊箍咒”,規定遺產地禁止商業化,不準搞過度旅遊開發,否則黃牌警告,直至取消世遺稱號。

申遺只是一項保護活動,一種程式,不要過渡炒作,不要給它更多不必要的期許,過高的期待都是不太好的,要理性看待,理性的發展。有了申遺這塊牌子,只是一個文化保護的牌子,它還不是“金字招牌”,發展還是硬道理。

申遺誤區

中國現在正掀起一股申報世界文化遺產熱,著名學者、復旦大學圖書館館長葛劍雄在上海表

慶祝申遺成功

慶祝申遺成功示:目前中國的“申遺熱”有兩個誤區,一是把“世遺”等同於“搖錢樹”,二是誤以為所有的“世遺”都是先進文化。

葛劍雄說,現在全國各地都在爭相“申遺”,但並非所有人都是出於保護文化遺產的目的,有些“申遺”項目甚至莫名其妙,“不少地方存在認識誤區,以為只要‘申遺’成功,這個項目就成了‘搖錢樹’,就有大筆的保護基金來了,就有大筆的旅遊收入了。其實不是這樣的,聯合國教科文組織的基金主要是考慮救助瀕危遺蹟,並且是在本國沒有保護能力的條件下。”

他說,文化遺產的開發和保護是一項長期的系統工程,在相當一段時間內世界文化遺產是需要大量的投入,申報的時候要充分考慮這一點。文化遺產不是申請得越多越好,要量力而行。現在不少國家都控制“申遺”數量,因為保護不過來。此外,對熱衷於通過“申遺”來開發旅遊的地方政府而言,也要認識到一點:並非所有文化遺產都有觀賞性。

葛劍雄認為,“申遺熱”的第二個誤區是把世界文化遺產誤以為就是最先進的文化,“其實並非所有的‘世遺’都是先進文化,《世界遺產公約》沒有這方面的表述。‘世遺’只是以往歷史的一個篇章,展示出人類歷史上一個或者幾個重要階段。”

地球的名片

世界遺產被稱為“地球的名片”,是所在國家的榮譽和自豪,花十幾個億拿到6個地的遺產品牌,在國內申遺史上花費算比較小的。國內外的遺產地發展道路表明,申遺成功後所帶來的經濟效益、社會效益和環境效益難以估量,除旅遊經濟發展之外,品牌提升、美譽度提升、環境改善所帶來的其他項目投資,外圍城市和區域的社會經濟發展等,會得到更大的收益。

原因

一向以眾多的世界遺產而聞名的英國,2008年宣布,由於申遺後維護和修葺的費用遠遠大於

第30屆世界遺產大會

第30屆世界遺產大會其帶來的旅遊效益,將停止申請加入世界歷史遺產名錄的工作。普華永道撰寫的報告顯示:英國申請一個世界遺產需要花費40萬英鎊,平均每年用於維護的花銷也在15萬英鎊左右。

由於維護和修葺的費用遠大於帶來的旅遊和休閒效益,因此將停止申請加入世界歷史遺產名錄的工作。

記者:目前,我們國家還有35個項目在排隊備戰,為什麼國內外會產生這種反差呢?

彭華:我只看到過一篇報導,說今後再也見不到英國有新的世界遺產了。但是,今年的遺產大會審議項目中,英國、法國、德國、義大利、西班牙、美國、澳大利亞等遺產大國均有項目參加。

英國和其他歐美國家都非常重視世界遺產申報和保護。目前世界遺產名錄中有近50%分布在歐洲和北美。相當於中國一個中等省份的西班牙和義大利仍然位居世界遺產大國的第一、二位。此外,歐美國家申遺的入選率一直比開發中國家要高出許多。世界遺產中心今年編制的世界遺產分布圖上,歐洲密密麻麻,而亞非拉地區則零星散布。

因此,如果說開發中國家申報世界遺產為“熱”的話,我認為這是“覺醒”,是自然和文化保護意識的覺醒,是國家榮譽和國家利益的覺醒。僅僅因為保護不力或“無能力”保護作為藉口,認為這樣不如不申遺,自己否定自己民族的覺醒,我覺得那才是可悲的和愚昧的。

中國申遺成功

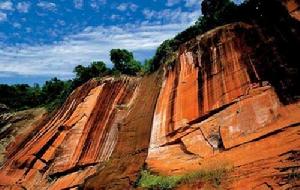

中國丹霞申遺成功“中國丹霞”在巴西利亞舉行的第34屆世界遺產大會上,經聯合國教科文組織世界遺產委員會批准,被正式列入《世界遺產名錄》。至此,中國的世界遺產地數量增加到40處,其中,文化遺產28處、自然遺產8處、自然與文化雙遺產4處。

六申報點講述自然故事

“中國丹霞”項目是我國把全面展示丹霞地貌形成演化過程的6個丹霞地貌風景區“捆綁”申報自然遺產的項目,6個申報點分別是湖南峎山、廣東丹霞山、貴州赤水、福建泰寧、江西龍虎山(包括龜峰)、浙江江郎山。

6個申報點分別從青年早期、青年期、壯年早期、壯年期、老年早期和老年期講述了“中國丹霞”地貌的發育傳奇,呈現了一個完整的自然故事,是丹霞地貌從“侵蝕量最小”到“侵蝕量最大”的最佳例證。其中,貴州赤水丹霞位於我國最大的丹霞分布區,是構造抬升初始發育的青年早期丹霞。提名地金沙溝保護區內保留了與恐龍同時代的“活化石”——桫欏,世界罕見。而浙江江山市的江郎山則是老年期丹霞的典型代表。

據悉,去年1月,“中國丹霞”項目在180多家申報單位中脫穎而出,成為今年唯一參選申遺的自然遺產項目。去年9月,該項目以其突出的遺產價值和較高的保護和管理水平得到了實地考察的世界自然保護聯盟特派專家的肯定。

答辯過程非常艱難

第34屆世界遺產大會自然部分申報的審計從巴西利亞時間1日下午,即台北時間2日凌晨4時開始。“中國

申遺熱潮

申遺熱潮丹霞”是第一個被審計的項目,從凌晨4時20分開始到5時05分,結果才出來,整個過程持續了約45分鐘。當中國代表團走出會場時,大家都顯得非常激動,相擁而泣,很多人哽咽得說不出話。

在大會上代表“中國丹霞”進行答辯的是昆明理工大學教授梁永寧。據梁教授介紹,整個答辯過程非常艱難,各方的爭論非常激烈,“中國丹霞”最終通過批准由一個推遲的項目直接被列入《世界遺產名錄》,無論是過程還是結果都是非常來之不易的。

申遺成功只是開始

申遺成功後,六省申遺辦公室負責人王智光在現場說:“中國丹霞是世界遺產中的一顆明珠,我們一定要保護好這顆明珠,讓她更加璀璨,為遺產地可持續發展而作出努力”。

江西省世界自然遺產管理委員會辦公室主任曾紹平說,申遺成功只是一個開始,之後的工作更重要。他說:“遺產保護是皮,遺產利用是毛,皮之不存毛將焉附?當地政府一定會協調好兩者的關係。”

連結·丹霞地貌

“丹霞地貌”是中國地質學家陳國達院士、馮景蘭教授於上世紀20年代提出的地貌景觀名稱,這種地貌發育在大陸陸相紅色沉積層上,由於受到構造抬升和氣候、侵蝕、風化及其他因素共同作用,形成了以赤壁丹山、峰林峽谷為特徵的獨特景觀,因“色如渥丹,燦若明霞”而命名。它不僅記錄了地貌發展的地質過程,也印證了大陸演變的歷史。我國已發現近800處丹霞,分布在20多個省份,本次6個共同申報的提名地是經過科學研究和分析確定的最具代表性的丹霞區域。

十幾個億申遺值不值

成為世界遺產後,旅遊帶動GDP的神話,一直為每個申遺的政府津津樂道。

平遙古城1997年申遺成功,旅遊門票收入從1997年的125萬元增加到2008年的7500萬元,旅遊綜合收入從1250萬元增加到2008年的6.7億元,旅遊收入占GDP的比重從1997年的0.96%增長到2008年的13.91%。

而雲南麗江1997年申遺成功,三年後旅遊綜合收入就達到13.44億元。

然而,並不是每一種成功都可以複製,最近,有媒體曝出貴州省荔波縣成功申報“中國南方喀斯特”世界自然遺產,但該縣因申遺而欠下2億多元的債務。

記者:您曾經說“中國丹霞”申遺大約花了十幾個億,具體花在了哪些方面?

彭華:我沒有作過詳細統計,這個數據是我根據各提名地的報告數據粗略計算的,但比較接近事實。綜合來看,投資主要集中在以下幾個方面:

第一筆大錢是基礎設施建設,如道路改線和擴建、景區“三線下地”和衛生設施等。

第二筆大錢是配套設施建設,如博物館、遊客中心、管理中心、監控中心、各種監控設施(如水環境、大氣環境、地質災害、森林防火、旅遊點監測)等。

第三筆大錢是景區綜合治理,如拆遷景區不合理或有礙景觀的建築和各種服務設施,搬遷核心區不適宜發展或有礙發展的村莊,景區內設施和村莊的整治改造等等。

此外,還有幾筆小錢,申遺過程中,景區內步行道修整、改造、新建,觀景台、服務點、標識系統的新建和改建,還有基礎研究、規劃編制、研討會、論證會、國際諮詢、公共活動等費用。

記者:您認為這些錢花得值,能說說花得值的理由嗎?

彭華:我說花得值,是從幾個方面來理解的,首先,我們的提名地各自的發展基礎不同,但與遺產地的要求都有一定的差距,花錢是為了申遺的需要;其次,投資項目考慮了以後的發展需要,利用申遺實現一步到位;第三,旅遊發展中存在的歷史遺留問題,包括遺產地內的村莊和民生問題,在申遺過程中得到解決;第四,為區域社會經濟發展的配套項目被同步解決。

還有,提升景區開發品位的配套項目和景區改造等。

這樣,大家可以清楚地看到,在申遺整治的一年多時間裡,景區發生了巨大的變化。

大部分旅遊區都做了過去幾十年和今後幾十年的事。

世界遺產被稱為“地球的名片”,是所在國家的榮譽和自豪,花十幾個億拿到6個地的遺產品牌,在國內申遺史上花費算比較小的。國內外的遺產地發展道路表明,申遺成功後所帶來的經濟效益、社會效益和環境效益難以估量,除旅遊經濟發展之外,品牌提升、美譽度提升、環境改善所帶來的其他項目投資,外圍城市和區域的社會經濟發展等,會得到更大的收益。所以,我認為值得。

相關評價

隨著丹霞山申遺成功,中國“申遺熱”再次掀起新一輪高潮。也許中國式申遺的腳步從未停止過,只是“丹霞山申遺成功”讓公眾慢慢窺視出申遺、旅遊資源、門票漲價間的微妙聯繫。 一開始,我們申遺只是單純的為了獲得世界認可。中國地緣遼闊,那么多秀美自然景觀藏在深山老林,不為人知,實在可惜。獲得“世界自然文化遺產”封號是讓世界了解中國、中國融入世界的一道重要程式。然而現在,“中國式申遺”更多是為了商業利益、無限度開發、旅遊人數增加帶動的GDP增長。

丹霞申遺成功引發“申遺熱”

丹霞申遺成功引發“申遺熱”數據統計,中國已擁有40處世界遺產,規模排名全球第三。目前中國已有200多個項目有“申遺”意願,其中列入預備申報清單的項目有60多個。要完成所有項目申報需要上百年的時間。如此龐大的“申遺大軍”聽起來有點聳人聽聞,用“申遺熱”“申遺浪潮”這樣的詞語也不能完全形容,簡直創造了一個“申遺奇蹟”。

同時,景區申遺成功的背後是投入了巨額資金。“中國丹霞”申遺牽頭的湖南崀山所處的新寧縣就為這次申遺花了4億多元,而其2008年的財政收入才剛剛突破2億元。“中國丹霞”六地共為申遺花費十幾億元。人們不禁會問,用十幾個億申遺到底值不值?如果申遺成功後,門票可以立即漲價,可以帶動地方的旅遊經濟,那么我看申遺真的很值,而且相關部門可以賺的盤滿缽滿。

申遺背後的利益驅動,是這場申遺運動的根源。申遺動輒牽動十幾個億的資金,數目巨大,可最後埋單的仍然是公眾,這更是一種勞民傷財的做法。“文化搭台,經濟唱戲”,已成為一些地方政府發展經濟的慣性思維。這是一種可以無限複製的模式,而且屢試不爽。資料顯示,平遙古城1997年申遺成功,旅遊門票收入從1997年的125萬元增加到2008年的7500萬元,旅遊綜合收入從1250萬元增加到2008年的6.7億元,旅遊收入占GDP的比重從1997年的0.96%增長到2008年的13.91%。而雲南麗江1997年申遺成功,三年後旅遊綜合收入就達到13.44億元。申遺後就漲價,成為國內一些景區慣常的做法,但習以為常並不代表就是合理的,把世界遺產當做提款機、搖錢樹,只能證明我們的目光太短淺。敦煌莫高窟“申遺”成功後,遊客數量猛增,由此帶來的二氧化碳排放過多和文物見光過度,許多壁畫出現變色剝落現象。申遺成功的短短几十年間,莫高窟遭受的人為損壞超過了過去千餘年的自然侵蝕。這樣的教訓難道還不夠深刻?

“殺雞取卵、竭澤而漁”式的開發,難以維持長久,最終會付出慘痛代價。而遺產的文化價值不但沒有得到有效保護,反而會因為過度開發而受到破壞。被利益化的遺產不再凸顯文化價值,而僅僅是一個用來營利的商品。中國式申遺背後,涌動的是個別地方急功近利的狂躁心理。這種心理造就了地方對待遺產的開發保護完全是功利性的。短視的、盲目的、狹隘的政績觀、利益觀,使遺產陷入重開發、輕保護的惡性循環中。

何時我們才能認識到“世界文化遺產”的真正內涵?它不是商品,不是某一地方換取經濟利益的專屬品,而是屬於全人類的共同財產。我們只有不再將“申遺”看成是搞旅遊開發,不再偏信所謂申遺的“投入—產出”模式,世界文化遺產的價值才能真正得以體現。

解讀“申遺”

中國的“申遺熱”6月28日,在紐西蘭克賴斯特徹奇舉行的第31屆世界遺產大會上,我國的兩個申遺項目廣東“開平碉樓與村落”和由雲南石林、貴州荔波和重慶武隆捆綁申報的“中國喀斯特”高票獲得通過,被納入世界遺產名錄。一年兩個的“中國速度”,再次點燃了我國的申遺熱情,一些地方使出渾身解數,向申遺衝刺。

目前全國有200多個項目有申遺意願,其中列入預備申報清單的項目有100多個,這還不包括許多沒有得到國家批准仍在孜孜不倦努力的項目。如此高漲的申遺熱潮被解讀為“中國式申遺”。

在中國式申遺的框架中,各地申報的世界遺產項目一旦成功,便往往開始一味地無序開發,把“世界遺產”當作“搖錢樹”,日漸背離原本遺產保護的承諾。一些世界文化遺產明明已經不堪重負,管理者偏偏熟視無睹,在強烈的利益驅動下,罔顧世界文化遺產的安危。

可排一個世紀的申遺大軍

申報世界遺產在世界各國都是一個熱門的話題。雖然中國起步較晚,但自1985年加入《世界遺產公約》至今,我國已經有35處世界遺產,規模僅次於西班牙和義大利,排名全球第三,是世界遺產大國。從目前的情況看,申遺最熱的仍然是中國。

“2005年世界遺產大會通過了《凱恩斯—蘇州決議》,規定一個國家一年只能申報一個專案。照這樣計算,中國要完成現在所有項目的申報工作至少需要一個世紀。”國家文物局文物保護司有關官員透露,目前中國有上百處景觀或古蹟被列入申遺“預備清單”。

儘管每年每個國家申遺名額極其有限,門檻也提高了,但申遺角逐依然十分激烈。

為了達到申遺要求的條件,申遺所在地可謂使出了渾身解數。拿剛剛申遺成功的雲南石林來說,申遺15年來,當地根據申報世界自然遺產、國家5A級景區的要求,全面啟動了建園75年來投資規模最大的景區提升改造工程。在原來劃定的一、二、三級保護區基礎上劃出特級保護區,特級保護區內禁止一切人員進入。

金錢的誘惑?

“石林若能申遺成功,其優秀的自然資源便能按照國際標準得到永久保護,同時能夠極大提高石林的知名度,推動雲南旅遊業的可持續發展。”石林縣一位官員對申請“世界自然遺產”充滿了期待。

當年,鮮為人知的平遙、麗江等古城因被列入世界文化遺產名錄而聲名鵲起,並創造出了可觀的經濟效益和社會效益。1997年列入世界文化遺產名錄的平遙古城,1998年門票收入從申報前的18萬元一躍而至500多萬元,翻了近30倍。雲南麗江古城在被列為世界文化遺產後,其旅遊綜合收入達到13.44億元,占了麗江國民生產總值的50%。

2006年7月13日,安陽殷墟申遺成功後舉城歡慶,一年後,世界遺產殷墟給安陽市民帶來了諸多“申遺”成功的好處:遊客來得比以前多多了,商販們的生意比以前好多了,景區講解員忙活了,工資也提高了許多,計程車司機也從原來的每天只掙幾十元到現在的一百多元。更讓人驚嘆的是,申遺成功後,殷墟遺址門票一年收入高達上千萬元,比以前翻了五番。這更讓熱衷申遺的地方政府激情澎湃、熱血沸騰。

“申遺”成功後可能帶來的巨大經濟利益,讓一些正在尋找經濟發展突破口的地方看到了新的經濟成長點以及“文化搭台,經濟唱戲”的可能性,一些地方紛紛標榜,有條件的一定要申遺,沒有條件的創造條件也要申遺。

如此密集的申遺動作和如此壯大的申遺隊伍,其誘惑力可以窺之一二。

對此“申遺熱”,人們需要理性的聲音。國家文物局局長單霽翔就多次強調:要用理性和科學的態度對待申遺,端正申遺目的,無論是已經列入世界遺產名錄的,還是準備申遺的項目,都要加強保護,申遺只是一種較好的選擇,而絕非唯一選擇。

後工業時代:文化遺產期待救贖

剪紙、泥塑、雕刻、木偶、花鼓燈、黃河號子、毛筆、原生態民歌演唱……豐富的非物質文化遺產,不僅構成了中華民族深厚的文化底蘊,也承載著中華民族文化淵源的基因。非物質文化遺產作為活態文化,由於受人類社會結構和環境改變的影響,以及其本身存在形態的限制,必然帶來它的社會存在基礎日漸狹窄的發展趨向。

面對現代化建設進程的加速、環境惡化、旅遊開發等威脅,眾多非物質文化遺產正處於瀕危狀態。如何保護文化遺產已經成為一個全球性的問題。搶救和保護那些處於生存困境中的非物質文化遺產,已成為後工業時代賦予我們的非常緊迫的歷史使命。

“在後工業時代,中國的非物質文化遺產面臨非常嚴峻的挑戰,它在與城市化和全球化的進程進行一場艱巨的抗爭。”中國非物質文化遺產研究保護國家中心主任田青曾經說,在中國,每分鐘都可能有一位老藝人、一門手藝或一首民歌消失,每秒鐘都可能會有一幢老房子被拆掉,都標誌著一份文化的流失。

“申遺”是最好的文化遺產保護方式嗎?

最近,中國長城學會常務副會長、著名長城保護專家董耀會表示,申遺本身作為一種利益驅動,在短時間之內解決不了其負面影響,但總體上說有利於保護中國文化遺產。就拿長城來說,在被列入世界文化遺產後,儘管在旅遊開發上存在一定的破壞性因素,但實際上,申遺在很大程度上推動了長城這一文化瑰寶的保護和可持續利用。即便申遺失敗,各地在申遺過程中能夠學會尊重文化產業獨特的發展規律,找到保護與開發的最佳平衡點,申報過程也是認識提高的過程。

但僅靠申遺來救贖豐富多彩的文化遺產,方式也太過單一,力度也顯得太過單薄,更何況,我國的文化遺產保護工作面臨著嚴峻考驗。據文化部部長孫家正介紹,當前我國非物質文化遺產生存的文化生態環境急劇改變,資源流失狀況嚴重,後繼乏人,一些傳統技藝面臨滅絕,同時,非物質文化遺產還沒有得到依法保護,法律法規建設有待加快,保護機制亟需完善。

如何繼承和發揚優秀的傳統文化,保護非物質文化遺產,眾專家有著共同的觀點,那就是靠每一個公民的積極努力和參與,努力搶救民族記憶,把保護國家文化遺產活靈活現套用在生活當中,從而使文化遺產有效地得以傳承和發展,以達到可持續發展的目的。