簡介

田家壩鎮跨越東經110003'-110011',北緯32006'-32014',東與深河、九華林場連畔,南與官渡毗鄰,北與潘口、溢水交界,版土面積207.49平方公里,其中耕地面積32430.5畝,山場50萬畝,水面5177.5畝,田家壩鎮轄12個村,1個居委會(北壩、南壩、花櫟、腰店、船艙、兩河、峪口、紅廟、九華、桃子灣、磨灘、大泉山、吉魚)總人口24057人。鎮政府所在地—南壩街,是新興的經濟、文化交流中心。田家壩鎮屬亞熱帶季風氣候區,特點冬冷夏炎,四季分明,日照充足,熱量豐富,降水充足。全年日照時數為2082小時,日照率48%,太陽幅射總量每平方厘米111.17千卡。全年日平均氣溫為17.6°C,極端最高氣溫40.3°C,極端最低氣溫零下12.2°C,一日內高低氣溫差都在10°C左右。年平均相對濕度77%,月平均相對濕度以3—6月最大,達到79%—80%,其餘月份相對濕度均為73%—75%。年無霜期平均為261天,初霜日始於11月24日,終霜日止於3月16日—17日。年降雨量為1128.2—1369.2毫米,冬季降雨量為123毫米,日降雨量大於50毫米,秋季降水量為219.6毫米,冬季降雨量為123毫米,日降雨量大於50毫米的暴雨主要集中在6—7月份,雨日一般3—6天,雨量大於239.3——719.3毫米之間。高值年降雨量達到1805.4毫米,低值年降雨量780毫米,累年平均降雨量在1000毫米以上的保證率為80%。田家壩鎮屬亞熱帶季風區,2月多偏北風,3—8月多東南風,9月到次年1月多北風,年平均風速為2.7米/秒,一般風力為2—4級,有時也有5—7級大風,8級大風極少。

歷史沿革

在秦巴山間,有一條貫穿全境的大河叫堵河,堵河的中上游有一座著名的老城叫田家壩。經歷了3600年的歷史滄桑,田家壩至盡仍然像堵河水一樣清澈見底、古樸悠長。竹山縣古稱上庸國,春秋戰國時期這裡東接楚國,西牽秦國,地勢非常險要。田家壩水陸交通便利,自古便形成為鄂西北一帶的商品集結地,公元前1600年左右,這裡被定為上庸國的都城。經濟

田家壩鎮遷徙中先進分子

田家壩鎮遷徙中先進分子2003年,完成工農業總產值9880萬元;實現農村經濟總收入2849萬元;地方性財政收入實現213萬元,財政支出624.06萬元,財政自給率34%。農民人均有糧442公斤,農民人均純收入1096元。有各類企業385個,從業人員1650人,其中,股份有限公司1個,私營企業2個,個體企業382個,營業總收入7031萬元。有中學1所,國小12所,適齡兒童入學率97%,鞏固率99.6%;國中學生入學率99%,鞏固率98.5%。

2005年,田家壩鎮經濟健康有序發展,實現總產值13225萬元。2005年,田家壩鎮實現總產值13225萬元,比上年增長26%,其中:農業總產值3719萬元,比上年增長22%;工業總產值8200萬元,比上年增長42%;糧食總產7706噸,比上年減少668噸;完成地方財政收入211.54萬元,比上年增長14%;完成財政支出686萬元;完成鄉鎮企業營業總收入9600萬元,比上年增長19%;全社會固定資產投資2241萬元,比去年增長15%;實現農民人均純收入1154元,比上年增長4%。實現林業產值1050萬元,比上年增長431萬元。植樹造林掀起熱潮,年內造林2500畝。完成松脂生產2627噸,增加農民收入992萬元,占農村經濟收入的32%。

畜牧業實現產值1040萬元,比上年增長47萬元。畜禽存欄由上年130244隻增加到150766隻,增長15%;出欄率由上年的58.2%提高到60%,畜牧業成為農民現金收入的重要支柱,占農村經濟總收入的32%。生產水泥25萬噸,是上年的2.38倍;生產碎石14萬立方米,是上年的1.84倍;生產石灰2.9萬噸,比上年增長53%;生產銅、鐵礦石1.9萬噸,比上年增長13.3%。

淵源文化

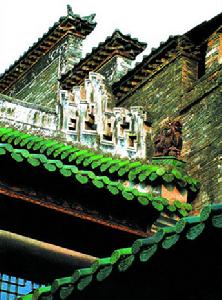

堵河水從田家壩正中穿過,把田家壩分為南壩和北壩兩個部分。南壩是現在的文化及商業中心,北壩雖已衰落,卻象徵著從前的繁華與光榮。 田家壩鎮大莊園

田家壩鎮大莊園往年熱鬧非凡的黃洲廟,如今已被改成了糧庫,昔日的盛景大概也只能從眼前這些殘垣斷壁中追憶了:雕龍的石柱,御賜的金匾,大理石的石碑和精緻的石雕…

明朝成德年間,田家壩因住戶多姓田而得名。然而田家壩歷史上占盡風光的人卻不姓田,而姓王。在田家壩的北邊,曾經有一塊占地2420平方米的清代大莊園,人稱“三盛院”,它的主人就是秦巴山區的首富——王氏三兄弟。三盛院建於清嘉慶末年,整個大院呈“王”字形,院內有天井48個,房間一千餘間,屋前有戲台,屋後有花園,門前的石雕青獅威武凌猛,窗扇上的木刻圖案栩栩如生。100多年前,一場無名的大火燒盡了三盛院的浮華盛名,殘垣破殿和幽然古樹正好像訴說著世事的變遷。

孕育了堵河文化的田家壩,雖已在歲月的打磨中失去了光芒,但古道西風、小橋流水的韻味是不是更顯悠長!