漢魏玉辟邪

玉器上的辟邪,今所見最早作品為漢魏至南北朝物,現將此期的典型代表作分述如下:

玉辟邪

玉辟邪漢至魏晉南北朝時期的玉辟邪,今仍有一批早年出土或傳世品,其中較精美者有北京故宮博物院藏四件,台北故宮博物院藏一件和一些散失傳世品。上述各器形態與出土三件很接近,唯有的為雙角,有的以紋圖等形式琢飾在器皿上。其中北京故宮博物院藏一件辟邪式水呈尤特別,其上除整器是一雙角辟邪且較大外,又於其胸腹間爬行兩隻小辟邪,後者或即其子。

從上述近十件漢至魏晉南北朝時期玉辟邪情況分析,知此期玉辟邪有如下一些情況和特徵:

①此期之西漢陵區出土的兩件玉辟邪,是迄今所知在科學考古發掘中最早遺物,說明以玉作辟邪形器,最晚在西漢中期已開始。

②此期玉辟邪,其製作手法除一些以琢紋手法飾於器物上外,就主流而言,都是用圓雕法琢制,其器用主要有作鎮邪、器座、實用器皿等三種之用。

③此期玉辟邪儘管形式沒有一件是相同的,但其共同特點很多,是綜合獅子頭和身,犀牛或雙角獸之角,羊須、鳥翅、虎爪子一體之作,充分表現其兇猛超凡、神奇威武之勢。

④此期玉辟邪之所以有雙角和單角之分,可能有兩種原因:一種可能是代表不同的神獸,如有的古書記述,稱雙角者為辟邪,獨角者為桃撥或天鹿、角端等。而有的書則與前述完全相左,把獨角者稱辟邪,而雙角者為其它神獸。另一個可能是,獨角或雙角不是表現不同的神獸而是與此期的早晚所代有關,如本處所錄各器中,一般年代較早者為獨角,而年代較晚者為雙角。因此,究竟何說為宜,唯待今後更多的科學資料來證實,在沒有完全搞清其確切原因之前,此皆暫稱為辟邪。

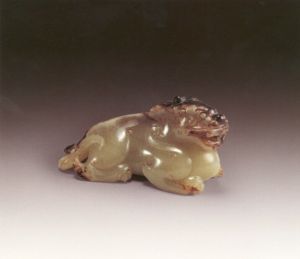

清代玉辟邪

玉辟邪,自唐代以後極少見,及至清代中期,特別在清乾隆年間,復以新的形式出現。如曾見清中期一件玉辟邪式器,以立雕加鏤雕和浮雕,線刻而為,作子線和大小不同的三辟邪複合為一器。各闢邪皆雙角,背有齒狀凸脊,體光素無紋且無羽翅,頭頂有雙角,頷下有須,形如獅或虎,大小不等,形態各異,栩栩如生。近似的辟邪,亦見用其形作一仿古器皿者。

綜觀清代辟邪,計有如下一些情況:

①此期玉辟邪之料,全部用和田優質玉料製作,表面講求平滑的拋光,亦便於保存原玉璞皮色,但總體的神氣,沒有漢魏時期的古樸典雅和威武。

②此期玉辟邪中的具體形態,凡前期的雙角、羊須、猛獸身軀等都保留下來,是知它與前期是有延續和繼承的關係。

③此期玉辟邪亦有一明顯的變化和差異,主要表現為極少見有獨角者(按此期凡獨角神獸,另稱為"角端"),腹間無羽翅,背有齒狀凸脊,蹄足等。