疾病概述

150年前Wenzel首先在文獻中記載了本病,其發表的圖片顯示一些老年患者的脊柱不規則的過度生長並相互融合,使相鄰的兩個或數個椎體活動受限。此後不同的學者用不同的病名大量報導了類似的病理改變,1950年Forestier等第一次全面描述了本病的解剖、病理和臨床表現的特點,並認為本病不僅僅可累及脊柱並且可累及外周骨關節上可累及前額骨(前額骨肥厚),下可累及足跟(足跟骨刺);Forestier等對本病的描述促使了對本病的統一命名,1975年本病統一命名為瀰漫性特發性骨肥厚。

瀰漫性特發性骨肥厚(diffuse idiopathic skeletal hyperostosisDISH),是一種未明原因的以脊柱前外側、骶結節、髂腰韌帶髖臼旁等部位瀰漫性鈣化及骨贅增生,是以脊柱前緣骨化為特徵的特殊類型的強直性骨肥厚為主要表現的骨病。也稱為肥厚性脊柱關節病、Foresti-病或Baastrup病。

流行病學

本病常見於中老年男性,男女比約為2∶1,男女發病率均隨著年齡的增長和體重的增加而增高45歲以前極少罹患本病。流行病學調查顯示本病並非為少見病,一項研究顯示,30歲以上的斯堪的納維亞人發病率為700/10萬人/年其中男性為400/10萬人/年。另一項胸椎X線側位片的研究表明,65歲以上白種人群的患病率男性高達10%,女性為8%。在北美印第安人比馬部族本病的患病率男性高達54%女性高達14%;而男性痛風患者本病的患病率也高達58%,這一現象為本病的病因和發病機制的研究提供了線索。

病因

瀰漫性特發性骨肥厚

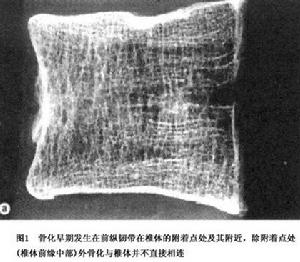

瀰漫性特發性骨肥厚本病的病因未明雖已有家族發病的報導,但少見本病的基本病變在肌腱和韌帶的附著點處。韌帶鈣化之前的早期病變為結締組織的增生,病變處基質和細胞數相對增多,有纖維軟骨島的化生,軟骨細胞和蛋白多糖增多而膠原相對減少。隨後在軟骨處發生不規則的鈣鹽沉積和臨近的骨皮質血管增生和浸潤,骨化逐漸向縱深發展,最終韌帶深層組織也發生骨化並與椎體融合,此點解釋了X線脊柱側位片上椎前透亮間隙消失的現象。椎間盤可發生退行性病變,纖維環外膨,壓迫前縱韌帶使骨化帶中斷。另外,椎間盤外突可引起椎體前緣骨質增生和骨贅形成,進一步推移前縱韌帶使之呈波浪狀。

雖然影像學資料提示本病可能為機械因素作用在某些附著點導致本病的發生但越來越多的資料顯示本病為一系統性疾病全身性的生長代謝異常為本病的易患因素。

除早期Forestier報導的本病與肥胖相關外,近來本病與糖耐量異常和成人發病的糖尿病的相關性得到證實。17%~60%的本病患者有糖耐量異常,明顯高於對照群體;另外,成人發病的糖尿病患者本病的患病率高達13%~50%成人發病的糖尿病患者血胰島素水平高於正常人群,因此,推測本病與高胰島素血症相關,大量的臨床研究肯定了這種相關性。而此種相關性也解釋了本病並不與幼年發病的糖尿病有相關關係因為幼年發病的糖尿病血胰島素水平一般低於正常對照人群。胰島素具有類生長因子樣活性,在本病的發病中可能介入新骨的形成,一些研究也表明,高胰島素血症患者其骨密度明顯高於低胰島素血症患者。這種相關性也部分解釋了為何北美印第安人比馬部族和痛風患者本病有較高的患病率,北美印第安比馬部族人和痛風患者均有較高的肥胖、高血壓和成人發病的糖尿病的患病率,而上述疾病均與高胰島素血症相關。

發病機制

瀰漫性特發性骨肥厚

瀰漫性特發性骨肥厚本病發病機制尚未明了可能與糖尿病垂體激素分泌增加、肢端肥大症、甲狀旁腺功能低下、維生素A過多症、高血壓氟中毒有關,但均未得到證實及公認。

DISH前縱韌帶廣泛骨化的形成機制目前仍有爭論,較為一致的意見是認為DISH影響韌帶和椎體的退行性改變故而被納入脊柱退行性疾病的範圍。

與HLA-B27之間的關係尚未明確。在Ⅱ型糖尿病患者中較多見。推測骨贅增生與韌帶鈣化病變可能與生長激素刺激有關。此外,在肢端肥大症、氟中毒、維生素A過多症、強直性脊柱炎、銀屑病、萊特綜合徵、甲狀旁腺功能減退等疾病中均可見骨肥厚的表現但並無證據表明它們與DISH有必然聯繫。

維生素A也可能與本病的發病有關。在動物實驗中觀察到慢性維生素A中毒可引起類似本病的病理改變,一些研究也發現在刺激狀態下本病患者血維生素A及其代謝產物高於正常對照;此外,維生素A樣物質導致痤瘡和皮膚病變並引起關節痛和附著點處新骨形成也支持這種相關性。人們在正常的飲食中一般不會獲得中毒量的維生素A。因此,目前尚不清楚維生素A與本病是直接相關或是通過胰島素間接與本病相關

總之,本病的發生與全身性的生長代謝異常有關尤其是與胰島素的相關性得到廣泛的認可。一般推測認為胰島素具有使附著點區域骨形成的潛在作用,在其他因素如機械因素的共同作用下,附著點區域尤其是脊柱、足跟和肘部的附著點區域發生特徵性的病變。

鈣化最初見於椎體前的鄰近組織,前縱韌帶內可見灶性鈣化或骨化,偶見韌帶內化生軟骨內骨化形成新骨早期骨化鄰近的椎間盤正常;隨著病情進展,椎間盤纖維環纖維退變,外周撕裂,伴有纖維組織的前側方膨脹,骨化發生在纖維環和前縱韌帶的混合纖維內,可見血管過度增生和輕度慢性炎性細胞圍繞鄰近退變的纖維環和前縱韌帶,骨膜新骨形成;最終局部骨化累及前縱韌帶、椎體周圍結締組織和纖維環,前縱韌帶在椎體的附著處有不規則的骨贅形成。

臨床表現

本病起病隱襲、緩慢、症狀較輕疾病早期一般無特殊不適,勞累、受涼或長途乘車後活動受限甚至頸、腰背和外周關節的僵硬以及四肢疼痛。當出現跟骨、鷹嘴骨贅或距骨骨刺時,可有足跟痛、肘痛或足痛;有時腱、韌帶與骨的附著部發生腱端炎引起疼痛。本病的一個顯著的特點是臨床症狀較X線表現為輕。

併發症:

可並發局部椎管狹窄,頸椎處形成的新骨較厚時可壓迫和推移食管產生吞咽困難症狀;後縱韌帶骨化和脊椎旁關節肥厚可壓迫脊髓引起脊髓病變,重者導致癱瘓。

診斷

瀰漫性特發性骨肥厚

瀰漫性特發性骨肥厚由於DISH臨床症狀和體徵較輕又缺乏特異性,所以臨床診斷主要靠X線表現及臨床表現,在排除了其他相關疾病的基礎上綜合判斷

1.X線的診斷標準 診斷DISH中脊柱的病變需要以下3條標準:

(1)至少連續4個椎體的前外側面出現鈣化和骨化,伴或不伴明顯的贅生物

(2)椎間隙存在,缺少典型的退行性椎間盤疾病廣泛的改變。

(3)無骨突關節的骨強直或侵蝕硬化,或骶髂關節的骨融合。

2.本病主要依靠影像學診斷。最常用的檢查是對疑有病變的脊椎行後前位和側位X線平片檢查,對疑有椎管狹窄者可行CT檢查;MRI可發現韌帶骨化前的韌帶肥厚。

未發現本病與人類白細胞抗原有相關性。常規血生化檢查和血沉正常,所有與高胰島素血症相關的疾病和輔助檢查可出現異常,如高血壓、肥胖、成人發病的糖尿病、血脂異常、痛風等。

鑑別診斷:

1.本病應與退行性椎間盤病和強直性脊柱炎相鑑別。前者往往有椎間盤受累脊柱變短,有椎體邊緣硬化或真空現象;後者有椎小關節模糊,強直和骶髂關節侵蝕、硬化或融合。

2.診斷中X線的診斷標準的 3個條件的第1個是與變形性脊椎關節強直鑑別,後者是脊柱纖維環的變性改變,僅在2~3個椎體間可能有骨化;第2個條件用於鑑別退行性椎間盤病;第3個條件用以排除強直性脊柱炎。

檢查

瀰漫性特發性骨肥厚

瀰漫性特發性骨肥厚實驗室檢查:

部分患者血沉快,或見空腹及餐後2h血糖水平改變,提示患者有糖尿病,其餘實驗室檢查無特異性;偶見類風濕因子陽性,也與本病無直接關係。

其它輔助檢查:

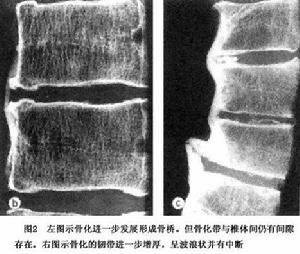

1.胸椎X線表現 胸椎為DISH典型受累區異常鈣化和骨化最常見於胸7~11,上胸椎少見,但也見於胸11~12連續鈣化,骨化者。多見椎體前側方連續的鈣化和骨化,鈣化和骨化呈薄片狀,連續越過椎間隙,範圍較廣泛;當廣泛時在脊柱前側方形成緻密的盾牌狀改變;晚期骨化多凹凸不平特別是在椎間盤水平。

部分椎體上下緣骨贅形成,但椎間盤維持相對高度,骨贅多為刷爪形,並常與椎體前方骨沉積融合往往在椎間盤保持完整的水平骨贅形成最嚴重;韌帶沉積骨與椎體前緣之間出現線狀或半環狀透亮帶,雖然透亮帶不出現在每一個椎體但卻為DISH特徵性的X線改變。此帶經常突然終止於椎體的上緣和下緣,晚期這一透亮帶可隨骨化的進展而消失。

脊椎雙側骨化不對稱,雖常見雙側受累,但胸椎右側好發,左側骨沉積與骨贅少見。

2.頸椎最常見於頸5和頸6椎體前,頸1和頸2少見,皮質肥厚最初沿椎體前表面發生,前緣特別是前下緣出現骨贅,向下延伸並越過椎間盤隨著病情進展,可見連續數個椎體受累,但較胸椎少見骨化表現為平滑、盔甲狀凹凸不平及不規則狀,最厚可達11~12mm。椎間盤水平椎體骨內常有椎間盤膨出形成的低密度缺損,但沉積骨與椎體之間的透亮帶少見。

3.腰椎椎體前骨肥厚為最初表現,病情進展,椎體邊緣出現雲霧狀密度增高影和尖角狀骨贅特別是在椎體前上方。骨贅延伸越過椎間盤椎間盤前方骨內可見低密度影。偶可見新骨與椎體間透亮帶,但連續數個椎體的骨沉積罕見,而以椎體上下緣角狀骨贅多見

4.骨盆髂嵴、坐骨結節、股骨轉子等韌帶附著部出現鬍鬚樣骨沉積。骶髂關節下關節周圍可見骨贅。髖臼旁、恥骨上緣骨橋形成。

5.足跟骨下後表面骨刺,跟腱和跖腱膜增生,距骨背側跗骨、舟骨的背內側,股骨底後側和第五跖骨基底發生特異性的骨增生,後者可表現為跖腱膜鈣化或大的“距骨溝”。

6.其他部位脛、腓骨骨肥厚常累及骨間膜的附著部位。髕骨上下緣骨質增生,特別好發於股四頭肌腱的附著部位,肘部以鷹嘴骨刺最常見。

治療

無症狀而僅有X線表現的DISH患者,無需藥物治療患者須加強脊柱關節的保護和適當的活動。有明顯症狀的可予對症治療,如進行理療或給予非甾體抗炎藥物。有神經壓迫症狀或關節活動嚴重受限者,可考慮切除增生的骨贅或骨化的韌帶等。

1.避免肥胖對本病的預防和治療有積極的作用。應避免使用引起血糖升高和增加心腦血管事件的藥物,如噻嗪類、β受體阻滯藥外源性胰島素等藥物。避免大量飲酒

2.本病主要為對症治療和治療併發症緩解疼痛和僵硬可使用非類固醇藥物及其他鎮痛劑,原則和用法同骨關節炎的治療。此外,對局部韌帶骨化明顯者使用低劑量化療有一定的療效;對外周附著點區域疼痛明顯且非類固醇藥物療效不明顯者可局部注射皮質激素。形成的新骨阻塞和壓迫其他組織並造成嚴重的併發症者,如壓迫脊髓引起脊髓病變者可以考慮手術治療。

預後預防

預後:

臨床症狀較X線表現為輕預後良好。嚴重者可出現椎管狹窄,出現相應的壓迫症狀,重者導致癱瘓。

預防:

1.消除和減少或避免發病因素改善生活環境空間,養成良好的生活習慣防止感染注意飲食衛生,合理膳食調配。

2.注意鍛鍊身體,增加機體抗病能力,不要過度疲勞、過度消耗,戒菸戒酒。

3.早發現早診斷早治療樹立戰勝疾病的信心,堅持治療。

4.避免肥胖對本病的預防和治療有積極的作用。應避免使用引起血糖升高和增加心腦血管事件的藥物,如噻嗪類β受體阻滯藥、外源性胰島素等藥物。避免大量飲酒。