發展

湟源縣

湟源縣公元4年,王莽在高原明珠青海湖以東設西海郡(轄湟源地區),公元23年王莽政權崩潰,西海郡隨之廢棄,羌人復占湟源。三國(220--265年)時設立西平郡,依西平亭,增築南、北、西三城,以為郡治,湟源復屬臨羌縣地。西晉時(265--420年)先後建立前涼、後涼、南涼等地方割據政權,控制了今湟源及其以東的湟水流域地區。隋開皇五年(581年),在石堡山(今日月鄉哈城村)修築石堡城,設戍屯兵,吐蕃人稱鐵刃城,《讀史方輿紀要》中寫道:“石堡城(今指哈城)西三十里有山,山石皆赤。北接大山,南依雪山,號曰赤嶺”(赤嶺即今日月山)。日月山之所以馳名中外,一是它具有神奇瑰麗的迷人色彩,同時也因文成公主漢藏和親成為漢藏人民友誼的象徵,民族文化交流的見證;唐(618--907)劃全國為十道,廢西平郡,置鄯州都督府,湟源為鄯城縣地。唐開元二十二年(734年)改為吐蕃屬地,湟源成為中國歷史上有名的“茶馬互市”,遂立碑於赤嶺(日月山),以分唐與吐蕃界,從此,商貿交易頻繁,成為中原通往牧區和西藏的要塞,有“日月山界限中外”之說,著名的“海藏咽喉”、“海藏通衢”之稱因此得名。湟源不僅是軍事、外交等方面的要衝,同時也是經濟文化的樞紐,名噪一時的“環海商都”就是今日的湟源。

宣宗大中五年(851年),沙州(今甘肅敦煌)漢人張義潮起義,恢復河西走廊,甘肅和青海東部又回到唐朝的管轄之下。五代十國(907--960年)期間吐蕃貴族失去對青海東部的控制,南宋、西夏期間湟源曾一度為金人和西夏所控制。元(1227--1253年)宋理宗寶慶三年,成吉思汗親率大軍,攻克西寧州,湟源屬元西寧州地。明(1368--1644年)洪武五年改西寧州為西寧衛,湟源為西寧衛地。明末,湟源屬李自成農民軍大順政權西寧防禦使管轄。雍正元年(1723年)蒙古親王羅布藏丹津起事,曾以湟源為據點,進行反清活動,後經清撫邊大將軍年羹堯所奏,特準“以日月山為集,不準擅移”。雍正五年(1727年)築丹噶爾(湟源縣城)城,乾隆九年(1744年)經西寧道僉事楊應琚以丹噶爾路通西藏,逼近青海,為漢、土、回、藏、蒙及蒙準噶爾往來交易之所為由,向清政府上奏,後特準“一切交易,俱在丹城,毫無他泄”,因此,湟源被譽為“小北京”。道光年間,因湟源海藏通商,中外咽喉,特設立丹噶爾廳,屬西寧府。期間民族貿易極為繁榮昌盛,大量畜產品、藥材和礦產品雲集丹城,內地各省商客輻輳,年終貿易總額白銀達250萬兩,比當時西寧的貿易總額高六、七倍。特別是國際市場緊缺的羊毛、皮張,更是供不應求。為此,國內外商人合資經營的天津洋行,開始伸入西寧地區,以湟源為據點,大量收購羊毛,先後來湟源駐莊的外商有英商新泰光、仁記,美商泰和、怡和、居里、瑞記,俄商美最斯、瓦利等八大銀行。由於湟源皮毛在國際市場上負有盛名,轉手之間,獲利很大,豐厚的利潤,對省內外大商巨賈有著極大的吸引力,於是清光緒時,欽差大臣命令全省皮毛集中於湟源。當時,有名商號已有四十多家,每年集散的羊毛總額就達400萬公斤以上,各類皮張30多萬張,湟源縣城大中小商及手工業者達1000餘戶。湟源成為當時蒙藏牧民出入之門戶,又成為全省皮毛的唯一集散地,故省內外商人前來湟源進貨,市場繁榮、商務發展。每逢元宵佳節,商店用彩布蓬街,爆竹通宵,沿街吊燈排燈齊放光彩,火樹銀花,各路社火,順街演唱,笙簧悅耳,人人喜形於色,可謂極一時之盛。

民國(1912--1949年)二年,西寧府改為西寧兵備道,丹噶爾廳改為湟源縣。民國十八年(1929年),青海從甘肅省分出,成立青海省政府,轄西寧、大通、湟源、循化、化隆七縣及青海蒙藏地區。一九四九年九月九日湟源解放。一九四九年十月至一九七八年九月,湟源為省直屬縣。一九七八年十月九日,海東行署成立,轄湟源縣。二000年十二月三十一日,湟源正式劃歸省會西寧市管轄。丹噶爾因湟水發源地而遐邇聞名,日月山因文成公主擲日月寶鏡而得此殊榮,因而,她在國內外頗有點名氣,可說是蜚聲中外了。追蹤歷史,丹噶爾有過輝煌的過去,她的昔日繁華仍是難以抹去的歷史。如今,當我們徜徉在縣城街頭時,尚存的古城小街、縣衙門、清真寺、排樓、民俗宅院等等,雕樑畫棟,建築精美,風彩依舊,其豪華氣派仍不減當年。隨著農牧業和社會各項事業的發展,湟源市場逐漸繁榮,雖幾經興衰,仍曲折向前,時至今日,湟源仍然是溝通農區與牧區以及漢藏貿易的重要樞紐。無論她曲折輝煌的過去,還是充滿希望的未來,都將給我們以催人奮進的精神力量。莽莽崑崙山,濤濤湟水河,無論怎樣審視都能找到歷史的啟迪,現實的激情和創業的凱歌。

行政區劃

湟源縣

湟源縣湟源縣原轄2個鎮、6個鄉、1個民族鄉:城關鎮、大華鎮、東峽鄉、日月藏族鄉、和平鄉、波航鄉、申中鄉、巴燕鄉、寺寨鄉。縣人民政府駐城關鎮。

古為羌地,漢置臨羌縣,隸金城郡,三國改隸西平郡,北魏屬西都縣,隋改為湟水縣,隸鄯州(西平郡),唐代歸鄯城縣,唐安史之亂後屬吐蕃轄地,宋徽宗崇寧三年(1104年)以後隸屬西寧州,明隸西寧府西寧縣,清設丹噶爾廳,仍隸西寧府。民國二年(1913年)改丹噶爾廳為湟源縣。

1978年歸海東地區管轄。1999年12月5日,國務院批准(國函142號)將海東地區的湟中縣、湟源縣劃歸西寧市管轄。

全縣轄1鎮、10鄉。(摘自“青海省民政廳網站”,面積人口數據估計為2000年之前的資料)

城關鎮人口2.6萬,以漢族為主,還有回、藏、蒙古、土族等。總面積為4.4平方千米。轄西關街、火車站、舊寺台、西大街、南小路、城台、大什字、小什字、東城壕、西城壕、萬豐、萬安、東中沙等13個居委會。

大華鄉(DahuaXiang)人口1.3萬,以漢族為主,還有藏、蒙古、土族等。總面積170.7平方千米。轄池漢、拉拉寇、何家莊、大華、黃茂、巴漢、莫布拉、石崖莊、三條溝、窯洞、新勝、莫布拉腦、拉卓奈13個村委會。

東峽鄉人口0.5萬,以漢族為主,還有藏、蒙古、土族。總面積85.5平方千米。轄石崖莊、蘭占巴、新民、灰條溝、灰條溝口、響河、下脖項、腦頭山、大黑溝9個村委會。

和平鄉(HePingXiang)人口1.4萬,以漢族為主,還有藏族、回族。總面積151.7平方千米。轄蒙古道、茶漢素、和平、茶曲、尕莊、大高陵、小高陵、白水、加牙麻、馬家灣、馬場台、隆和、草溝、上拉霧台、下拉霧台、董家腦、馬場灣、曲布炭18個村委會。

城郊鄉(ChengJiaoXiang)位於縣境東北部,城關鎮以東。人口0.9萬,以漢族為主,還有回、藏、蒙古等。總面積84.1平方千米。轄國光、萬豐、光華、涌興、納隆口、河拉台、董家主、尕莊、泉爾灣、劉家台、炭窯、北山、山岔、柏樹堂、拉爾貫15個村委會。解放前屬湟陽鎮轄地,1949年改設城關區,1953年改為城關鎮,1958年與東峽鄉合併成立東風公社,1961年分設城郊公社,1984年改設城郊鄉。2006年,撤銷城郊鄉,分別併入城關鎮、東峽鄉、和平鄉。

申中鄉人口1.5萬,以漢族為主,還有藏、蒙古、土等。總面積120.8平方千米。轄李達、窯莊、星泉、卡路、廟溝、大路、口子、俊家莊、廟溝腦、前溝、後溝、菲菜溝、大山根、莫布拉、河拉、申中16個村委會。

波航鄉人口0.9萬,以漢族為主,還有蒙古族。總面積73.6平方千米。轄納隆、波航、甘溝、胡思洞、上泉、上台、下台、麻尼、西岔、浪灣、石崖灣、南岔、泉爾灣13個村委會。

寺寨鄉人口0.7萬,以漢族為主,還有藏、土、蒙古。總面積142.3平方千米。轄陽坡灣、簸箕灣、烽火、馬脊嶺、小寺、上寨、下寨、西扎灣、長嶺、五嶺、鏵尖、烏圖、草原13個村委會。

塔灣鄉(TawanXiang)位於縣境西部,距縣府駐地15千米。人口0.7萬,以漢族為主,還有蒙古、藏、土族等。總面積75平方千米。轄阿家圖、塔灣、河南、崖根、紅土灣、后庄、石嘴、巴燕吉蓋、托思胡、牙麻岔、納隆溝、賽爾等12個村委會。1949年沿舊制設塔灣鄉,1958年改設長風公社,1961年改為塔灣公社,1984年改設塔灣鄉。

巴燕鄉人口1.1萬,以漢族為主,還有蒙古、藏、土族等。總面積118.9平方千米。轄下寺、上胡旦度、下胡旦度、扎漢、新寺、上浪灣、下浪灣、石門爾、莫合爾、福海、元山、巴燕、巴燕峽、居士浪、西嶺台15個村委會。

湟源縣

湟源縣2000年,湟源縣轄1鎮、10鄉。根據第五次人口普查數據:總人口129814人,其中:城關鎮31042人、城郊鄉3404人、東峽鄉4826人、日月鄉13591人、和平鄉13790人、波航鄉8603人、大華鄉13337人、申中鄉15279人、塔灣鄉7306人、巴燕鄉10992人、寺寨鄉7644人。

2001年1月16日青海省人民政府青政函7號文批覆:撤銷大華鄉,設立大華鎮。2001年底,轄2個鎮、8個鄉、1個民族鄉,13個居委會、147個村委會。

2001年底,湟源縣轄2個鎮、8個鄉、1個民族鄉,13個居委會、147個村委會。

城關鎮:駐人民街,轄13個居委會(西大街、西關街、火車站、舊寺台、南小路、城台、大什字、小什字、萬豐、東城壕、西城壕、萬安、東中沙)。

大華鎮:駐拉拉口,轄13個村委會(拉拉口、池漢、何家莊、大華、黃茂、巴漢、莫布拉、石崖莊、三條溝、窯洞、新勝、莫布拉腦、拉卓奈)。

東峽鄉:駐石崖莊,轄9個村委會(石崖莊、蘭占巴、新民、灰條溝、灰條溝口、響河、下脖項、腦頭山、大黑溝)。

塔灣鄉:駐塔灣,轄12個村委會(塔灣、阿家圖、河南、崖根、后庄、紅土灣、石嘴、巴燕吉蓋、寨爾、托思胡、牙麻岔、納隆溝)。

申中鄉:駐卡路,轄16個村委會(卡路、李達、窯莊、星泉、廟溝、大路、口子、俊家莊、廟溝腦、前溝、後溝、韭菜溝、大山根、莫布拉、河拉、申中)。

和平鄉:駐茶漢素,轄18個村委會(茶漢素、蒙古道、和平、茶曲、尕莊、大高陵、小高陵、白水、加牙麻、草溝、馬場台、隆和、上拉霧台、下拉霧台、董家腦、馬場灣、曲布炭、馬家灣)。

城郊鄉:駐建設西路,轄15個村委會(國光、萬豐、光華、涌興、納隆口、尕莊、河拉台、董家莊、泉爾灣、劉家台、炭窯、北山、山岔、柏樹堂、拉爾貫)。

寺寨鄉:駐小寺,轄13個村委會(小寺、陽坡灣、簸箕灣、烽火、馬脊嶺、上寨、下寨、西扎灣、長嶺、五嶺、鏵尖、烏圖、草原)。

巴燕鄉:駐巴燕,轄15個村委會(下寺、上胡旦度、下胡旦度、扎漢、新寺、上浪灣、下浪灣、石門爾、莫合爾、福海、元山、巴燕、巴燕峽、居士浪、西嶺台)。

波航鄉:駐波航,轄13個村委會(波航、納隆、甘溝、胡思洞、上泉、上台、下台、麻尼台、西岔、浪灣、石崖灣、南岔、泉爾灣)。

日月藏族鄉:駐兔爾乾,轄23個村委會(兔爾乾、山根、藥水、大石頭、克素爾、尕莊、大茶石浪、小茶石浪、寺灘、乙細、東科爾、上若約、下若藥、莫多吉、哈城、本坑、日月山、兔爾台、雪隆、池漢寺、若藥堂、前灘、尕恰莫多)。

湟源縣

2003年底,湟源縣轄2個鎮、8個鄉、1個民族鄉,8個社區居委會、147個村委會。人口134079人。

城關鎮:駐人民街,轄7個社區居委會(人民街、西大街、西關街、南小路、城台、萬豐、萬安)。

大華鎮:駐拉拉口,轄1個社區居委會(大華)、13個村委會(拉拉口、池漢、何家莊、大華、黃茂、巴漢、莫布拉、石崖莊、三條溝、窯洞、新勝、莫布拉腦、拉卓奈)。

東峽鄉:駐石崖莊,轄9個村委會(石崖莊、蘭占巴、新民、灰條溝、灰條溝口、響河、下脖項、腦頭山、大黑溝)。

塔灣鄉:駐塔灣,轄12個村委會(塔灣、阿家圖、河南、崖根、后庄、紅土灣、石嘴、巴燕吉蓋、寨爾、托思胡、牙麻岔、納隆溝)。

申中鄉:駐卡路,轄16個村委會(卡路、李達、窯莊、星泉、廟溝、大路、口子、俊家莊、廟溝腦、前溝、後溝、韭菜溝、大山根、莫布拉、河拉、申中)。

和平鄉:駐茶漢素,轄18個村委會(茶漢素、蒙古道、和平、茶曲、尕莊、大高陵、小高陵、白水、加牙麻、草溝、馬場台、隆和、上拉霧台、下拉霧台、董家腦、馬場灣、曲布炭、馬家灣)。

城郊鄉:駐建設西路,轄15個村委會(國光、萬豐、光華、涌興、納隆口、尕莊、河拉台、董家莊、泉爾灣、劉家台、炭窯、北山、山岔、柏樹堂、拉爾貫)。

寺寨鄉:駐小寺,轄13個村委會(小寺、陽坡灣、簸箕灣、烽火、馬脊嶺、上寨、下寨、西扎灣、長嶺、五嶺、鏵尖、烏圖、草原)。

巴燕鄉:駐巴燕,轄15個村委會(下寺、上胡旦度、下胡旦度、扎漢、新寺、上浪灣、下浪灣、石門爾、莫合爾、福海、元山、巴燕、巴燕峽、居士浪、西嶺台)。

波航鄉:駐波航,轄13個村委會(波航、納隆、甘溝、胡思洞、上泉、上台、下台、麻尼台、西岔、浪灣、石崖灣、南岔、泉爾灣)。

日月藏族鄉:駐兔爾乾,轄23個村委會(兔爾乾、山根、藥水、大石頭、克素爾、尕莊、大茶石浪、小茶石浪、寺灘、乙細、東科爾、上若約、下若藥、莫多吉、哈城、本坑、日月山、兔爾台、雪隆、池漢寺、若藥堂、前灘、尕恰莫多)。

2005年,湟源縣轄2個鎮、8個鄉、1個民族鄉:城關鎮、大華鎮、城郊鄉、東峽鄉、日月藏族鄉、和平鄉、波航鄉、申中鄉、塔灣鄉、巴燕鄉、寺寨鄉。

2006年8月,湟源縣:撤銷塔灣鄉,併入申中鄉;撤銷城郊鄉,分別併入城關鎮、東峽鄉、和平鄉。

地理

湟源縣地處青藏高原東端的日月山下,湟水河上游。是青海省東部農業區與西部牧業區的結合部,寧格鐵路、109國道、青新公路穿境而過,素有"海藏通衢"、"海藏咽喉"之稱。位於東經100°54ˊ至101°25ˊ,北緯36°20ˊ至36°53ˊ之間。東西寬41公里,南北長62公里,總面積1509平方公里。海拔在2470-4898米之間。屬大陸性季風氣候,年平均氣溫3.0℃,無霜期27-71天。湟源歷史悠久,古為羌人居地,西漢始置臨羌縣。因交通便利,地理位置重要,早在唐宋時成為享譽漢藏地區的茶馬互市集散地,被譽“小北京”。氣候:氣候湟源縣深居內陸,屬大陸性氣候,光照時間長,太陽輻射強,氣溫日差大,春季多風,夏季涼爽,冬季乾燥,無霜期短,冰雹、乾旱頻繁。最熱的7月份平均氣溫為13.9℃,最冷的元月份平均氣溫為-10.5℃,全年平均積溫大於或等於0℃的為2062.6℃,大於或等於5℃的為1878.1℃,大於或等於10℃的為1182.1℃,年均氣溫為3℃,氣候冷涼。年平均降水量為408.9毫米,多集中在7、8、9三個月。

自然資源

土地資源

截至2005年,全縣總面積為226.35萬畝,其中可供農業用地41.98萬畝,可供林業用地62.93萬畝,其中水澆地為5.35萬畝,淺山地9.94萬畝,腦山地14.46萬畝,人均耕地2.78畝。現有林地面積54.8萬畝,可利用草場面積127.5萬畝。

植物資源

湟源縣盛產小麥、青稞、洋芋、蠶豆、油籽及蔬菜等農副產品。享有盛名的馬牙蠶豆不僅暢銷國內,還遠銷到日本及東南亞地區。

礦產資源

截至2005年,已探明的礦產資源有岩金、銅、鐵、煤、石英石、石灰石、花崗岩等,儲量可觀,開發潛力大。野生動植物種類繁多,有水獺、赤狐、石貂、鹿、石羊、猞猁、雪雞等動物40多種,盛產羌活、黃芪、柴胡、貝母等30多種藥材。

政治經濟

行政區劃

全縣設10鄉1鎮,147個行政村、297個自然村、726個農業生產合作社,13個居委會。到1999年末全縣總人口為 132484人,其中:農業人口105933人。有漢、藏、回、蒙等13個民族,其中漢族占總人口的88.42%,藏族占8.86%,回族占1.56%,蒙古族占0.93%,土族、撒拉族、東鄉族、滿族、哈薩克族、俄羅斯族、瑤族、朝鮮族等其它少數民族占0.23%。

經濟概況

隨著農牧業和社會各項事業的發展,湟源市場逐漸繁榮,雖幾經興衰,仍曲折向前,時至今日,湟源仍然是溝通農區與牧區以及漢藏貿易的重要樞紐。無論她曲折輝煌的過去,還是充滿希望的未來,都將給我們以催人奮進的精神力量。莽莽崑崙山,濤濤湟水河,無論怎樣審視都能找到歷史的啟迪,現實的激情和創業的凱歌。

經濟

綜述

湟源縣2008實現生產總值148068萬元,按可比價計算增長8.4%,其中第一產業完成24582萬元,同比增長8.5%;第二產業完成86076萬元,增長7.3%,其中實現工業增加值75488萬元,增長8.5%;第三產業完成37410萬元,增長10.1%。從三次產業對GDP的拉動及貢獻率看,一產對GDP的貢獻率為17.87%,拉動經濟成長1.5個百分點;二產對GDP貢獻率44.68%,拉動經濟成長3.75個百分點,其中:工業對GDP貢獻率43.4%,拉動經濟成長3.64個百分點;三產對GDP的貢獻率37.45%,拉動經濟成長3.15個百分點。三次產業的比重由2007年的14.5:58.4:27.1轉變為2008年的16.6:58.1:25.3。

第一產業

2005年湟源實現農林牧漁增加值13792.38 萬元,同比增長8.1%。

糧食總產量30260噸,增長7.7%;油料總產量7800噸,下降3.1%;蔬菜產量43119噸,增長16.5%。在畜產品產量中;肉類總產量7444噸,增長7.4%:禽蛋產量370噸,增長13.8%;牛奶產量3915噸,增長25%;羊毛產量302噸,增長10.2%。

年末,大牲畜存欄頭數4.42萬頭,增長4.2%,其中:牛存欄3.58萬頭,增長7.8%;羊存欄18.99萬隻,增長16.1%:豬存欄4.99萬頭,下降6%。年內出欄牛1.86萬頭,與上年持平;羊12.78萬頭,增長18.4%;豬4.22萬頭,增長6%。

湟源農作物播種面積22.6萬畝,比上年同期下降0.99%,其中:糧食作物播種面積13萬畝,下降2.3%;油料作物播種面積5.5萬畝,下降21.4%;蔬 菜種植面積2萬畝,增長11.1%。

第二產業

2005年湟源實現工業增加值26200.1萬元,比上年增長21.24%,對生產總值的貢獻率為73.78%,拉動湟源經濟成長7.75個百分點。其中:規模以上工業企業實現增加值18889.6萬元,增長20.32%。實現工業銷售產值77803.6萬元,比上年增長5.52%。據對12產規模以上工業企業主要經濟指標統計,工業經濟效益綜合指數65.66%;實現產品銷售收入54056.2萬元,增長3.27%, 實現利潤248.2萬元。

全年產量達鐵合金5283 噸,下降11.21%;發電量7206萬千瓦小時,同比增長1.02倍;磚4206萬塊,增長49.68%;水泥19.14萬噸,增長44.02%;塑膠製品1402噸,同比增長1.19倍;工業企業產品銷售率為97.16%,同比下降8.76%。

第三產業

2005年年社會消費品零售總額17980萬元,增長8.57%。按地區分,縣的零售總額13715萬元,增長9.2%;縣及縣以下的零售額4265萬元,增長6.62%。按經濟類型分,國有經濟實現零售額2425萬元,下降2.61%;集體經濟實現零售額1809萬元,下降3.62%;個體經濟實現零售額11951萬元,增長14.64%:私營經濟實現零售額1103萬元,增長3.96%:其他經濟實現零售額692萬元,下降2.12%。按行業分,批發零售貿易業實現13987萬元,增長8.95%;餐飲業3305萬元,增長10.46%;其他行業 688 萬元,下降5.75%。

社會

教育事業

截至2009年,湟源學前入園率為100%;學齡兒童入學率100%,初級中等教育毛入學率為100.3%,16周歲人口初等教育完成率100%,文盲率為0;高中階段入學率為88.36%;湟源青壯年非文盲率為99.96%。湟源國小、中學教師學歷合格率分別達到78%、63%;師資培訓率為98%,校長培訓面達到100%;中國小具有中級、高級職稱的教師占湟源教師總數的55.3%和13.2%。新建改建中國小總共70所,改建危房面積2.6萬平方米,農村中國小危房改造率達到90%以上。投入教育建設資金8700餘萬元,實施農村初級中學校舍改造、職業學校實訓樓、希望工程等項目48項,建築面積達4.755萬平方米。

湟源縣原有各級各類學校188所,撤併學校127所保留學校61所,建設寄宿制學校23所。“十一五期間”大力推進教育布局調整,湟源共撤併學校136所,實施教育項目48項,新改建校舍面積達4.7萬平方米。

醫療事業

截至2009年推廣農村中藏醫藥適宜技術6項,衛生科研體系初具規模。湟源醫療衛生機構60餘名參加了大專以上學歷教育,80%的鄉村醫生接受了正規化、系統化培訓,60%的鄉村醫生獲得中專水平或中專學歷證書。縣、鄉、村三級醫療預防保健服務網路日益完善,公共衛生體系建設進一步加強,城鄉醫療衛生服務水平全面提高,農村新型合作醫療參合率達到96.6%,城鎮居民基本醫療保險參保率由“十五”末的64%提高到2010年的84%。

社會保障

截至2009年,湟源完成農村危房改造3720戶。完成下崗失業人員再就業培訓1500人,各類下崗失業人員多渠道實現就業3500名。

文化事業

2009年建成鄉鎮文化站6個、農家書屋84個,廣播電視復蓋率達到100%。截止2009年底,建立市級重點學科1個,省級重點學科2個,特色專科2個。

名勝古蹟

湟源縣有館藏文物3842件,其中一級文物3件,二級文物6件,三級文物15件。湟源保護的省、縣級文物保護單位46處,其中省級13處,縣級33處,縣級重點保護單位6處,已普查登記的文物有108處。2006年,湟源排燈被列入首批國家級非物質文化遺產保護名錄。

赤嶺日月山景區

日月山,初唐時名赤嶺。位於湟源縣西南,在青海湖東南,既是湟源、共和兩縣的交界處,又是青海農區和牧區的分界線,海拔3520米,是遊人進入青藏高原的必經之地,有“西海屏風”、“草原門戶”之稱。

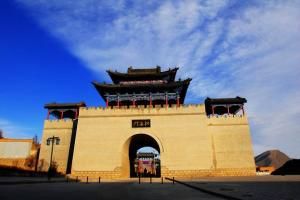

丹噶爾古城

丹噶爾古城建於明洪武年間,距今有600多年的歷史,是中國西部重要的經濟文化樞紐和軍事重鎮,也是一座古老的歷史文化名城。古城布局嚴謹的建築結構,經緯交織的幽幽街巷,結構獨特的民居院落,氣勢恢宏的寺院廟宇,保存完整的“歇家”商號,乃至一片瓦、一塊磚、一扇門、一合窗,無不承載著厚重的多元文化信息,展示著邊塞古城發展的壯美。

丹噶爾古城是宗教勝地。古城得名於著名的藏傳佛教寺院東科爾。清順治五年(1648年),東科爾寺從西藏遷至古城東百米處,成為青海和西藏聲名遠播的寺院。以後古城內又修建了城隍廟、金佛寺、火祖閣、玉皇廟、關帝廟、財神廟、北極山群廟、清真寺等。

文化民俗

湟源排燈由來已久,約有二百多年的歷史。據傳,當初街市商家為了在夜間招攬顧客,紛紛製作商號廣告牌燈箱,在裡面點燃蠟燭,掛在商號大門上,後來逐漸發展成有底座、圖案,形式多樣的廣告牌燈。湟源排燈首次正式出現於道光九年(1829年)。

湟源排燈形式多樣,有長方形、臥橋形、梅花形、扇子形、立櫃形、橢圓形等,大都由四格組成。

教科文衛

全縣現有普通中學11所,國小175所,教職工1680名,在校學生22978名,國小生入學率達99.9%,初等教育16、18周歲完成率分別99.8%和89.9%。有職業技術學校1所,農業技術學校1所;文體主要設施有圖書館、文化館、博物館、檔案館、科技中心、新華書店、體育場、職工俱樂部、電影院等;全縣有電視台1座,鄉村地面衛星接收站36座,廣播站1個,有線電視用戶達6000餘戶,占城鎮用戶的95%以上;農村有線閉路電視的村52個,城鄉電視普及率達到92%以上;全縣有科技協會13個,會員1670人,研究會4?抂嵩?48人,縣級學會9個,會員659人;全縣有綜合醫院1所,中醫院1所,鄉鎮衛生院11所,每萬人擁有衛生技術人員25人,每萬人擁有病床18張;1999年人口出生率為13.26‰,自然增第率為7.55‰。

旅遊

湟源縣

湟源縣湟源縣境內旅遊景點星羅棋布。大自然賦予地處世界屋脊的湟源縣一派巍峨壯觀,絢麗多姿的高原特有自然風光,同時,有“小北京”美譽的湟源縣因其獨特的地理位置,境內有多處記載湟源歷史,見證藏漢友誼的名勝古蹟(其中列為省級文物保護單位古蹟達11處),形成了以大黑溝、西石峽、藥水峽、華石山、宗家溝等山、水、林、泉、草甸組成的自然生態旅遊資源和日月山古蹟文化,城隍廟、扎藏寺、唐蕃古道等為主的人文旅遊資源,境內景點多達47處。湟源縣具有湟水河源頭得天獨厚的自然風光,具有唐蕃古道和南絲綢要衝的人文景觀,具有藏傳佛教和漢傳佛教相結合的文化底蘊,近年來,隨著旅遊產業的興起,湟源正在積極探索和開始發展具有湟源特色和風情的遊覽觀光避暑度假、休閒娛樂、文化探源等旅遊項目,即將開發的重點項目有:日月山景區二期工程建設,把日月山建成青海湖旅遊圈上的著名景點和重要“驛站”,體現唐蕃古道神蘊;大黑溝省級森林公園開發,把大黑溝建成湟水河峽谷內著名的避暑渡假、休閒娛樂基地,成為青海的“九寨溝”;城隍廟、文廟、“明清仿古茶馬互市一條街”開發,並積極爭取將湟源列入歷史文化名城,加大縣城基礎設施建設力度,把縣城建設成具有古樸文化和現代氣息交相輝映的文化名城,重振“小北京”名威;同時,扎藏寺、東科寺名勝古蹟,華石山探險獵奇,民族風情文

化等旅遊資源也將逐步開發,力爭把旅遊產業做強、做精、做出品牌,把湟源建設成為青藏高原生態旅遊基地。

日月山遺址:日月山遺址坐落在青海省湟源縣西南,青海湖東岸,特殊的地理位置,使之成為內地通往西部邊陲的交通要道,也是漢藏人民友好往來,互市貿易的紐帶。早在漢代,日月山已成為絲綢之路的一大驛站,後來,文成公主經日月山赴吐蕃和親形成的唐蕃古道,以後則一直是宋元各代甘青地區通往川藏一帶的必經之路,成為中原漢族與少數民族友好往來的橋樑和紐帶。

扎藏寺:

扎藏寺位於離湟源縣西北315國道15公里處的莫爾吉河出口處。法名“扎藏具喜法輪洲”,屬藏傳佛教格魯派蒙古族寺院,為安多十三大寺之一。該寺所在地兩面環山,中間有一座圓山突兀而起,和寺院兩面的環形山形成了“二龍戲珠”之勢,清澈如許的莫爾吉河蜿蜒而出,早在一千七百多年前的東漢時,就被視為風水寶地。

東漢延康元年(公元220年),一位俗姓為唐的苦行僧走到此地,被該地鍾靈毓秀的風水所傾倒,便留在此處,化緣修建禪房一間,日夜苦修,廣結善緣,終於修成正果。圓寂前,他將兩個木缽、一串檳木念珠、一塊刻有“延康”二字的象牙笏板,以及一雙僧鞋留給了他的佛門弟子。弟子們繼承了其衣缽後,繼續弘揚佛法,在禪房的基礎上擴大修成一座漢傳佛教寺院,四方僧眾,來此頂禮膜拜,香火不斷。唐貞觀十五年(641年)文成公主進藏時路經湟源,在此做過日月山前的短暫的休整,該寺僧人便恭請文成公主到寺院留宿做客,並做盛大的法會迎接文成公主,公主被寺院僧眾的熱情所感動,遂將自己所珍愛的一串珊瑚念珠一枚金戒指和一根金釵贈給寺院,留作紀念,使該寺名聲大震。

元代時,信奉藏傳佛教的蒙古族僧人在莫爾吉南的莫爾達哇山下修了一座靜房,蒙古語稱“塔雁”,信奉藏傳佛教薩迦派。此後,這座原屬於漢傳佛教的寺院,逐漸被蒙古族所信奉的藏傳佛教所替代。

扎藏寺因在通往青海湖北岸的交通要道上,倍受重視。清康熙三十六年,為方便清政府和青海蒙古各王公的執政、聯絡,在扎藏寺設立了公署和辦事機構,使其政教合一,成為清朝政府聯絡青海蒙藏頭領的中心。扎藏寺也因之而規模日趨宏大,最鼎盛時,寺院殿堂林立,僧舍成片。大小經堂,設計巧妙,布局合理,其中最為輝煌的是位於寺院正中的大殿,其建築精良,裝飾華麗,無以倫比。寺內文物典藏之多,為周圍寺院所不及。

然而,清雍正元年(1723年)羅卜藏丹津反清失敗後,扎藏寺被清軍搗毀。乾隆八年(1743年),乾隆皇帝下令重新修復該寺,並御賜“佛光普照”匾額,該寺再度興旺起來。清同治年間,河湟地區回族發動反清起義,扎藏寺受到毀滅性的破壞,寺院遭毀,寺內珍貴文物及歷史典籍化為灰燼。光緒元年(1875年)五世卻藏活佛主持重建扎藏寺,寺院附近又修了貝勒、柯柯、貝子等7個王府。1958年前,寺院有房屋近600間,其中有總領全寺的經堂一座,三世佛殿一座,彌勒佛殿一座,塔雁一座。另有曲結昂欠、赤哇昂欠;措欽吉哇、靜房吉哇;欠勤尕卡、霍爾丹尕卡以及蒙古王公府邸,僧人宅院等,寺僧64人,活佛1人。全寺設有三個扎倉,均屬密宗經院,全用塔爾寺教程。

因為藏傳佛教將文成公主尊為佛中度母之首,三世達賴喇嘛索南嘉措來青海時,發現扎藏寺內藏有文成公主的遺物,便特意塑了一尊度母像。他將文成公主的金釵塑於像內,金戒指套在了度母塑像右手的無名指上,珊瑚念珠鑲在了度母額前。可惜的是,這尊代表文成公主的度母和那些文成公主遺留下來的珍貴文物,均毀於後來的兵燹。

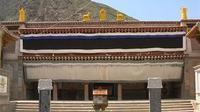

1984年5月,經湟源縣政府批准,寺院重新開放,進寺僧13人。重修大經堂1座5間,小經堂3間,採用傳統大屋頂飛檐式,顯典雅、古樸雄偉之象。僧人宅院5座,計有37間。經堂內新塑釋迦牟尼佛、迦葉佛、彌勒佛各1尊,還供有觀音菩薩、寶貝佛等塑像。

令人可喜的是,從東漢延康年間遺留下來的那塊象牙笏板,卻如得到佛祖佑護,歷盡一千七百七十多年的風雨,留存至今,成為藏扎寺的鎮寺之寶。

如今,隨著青海旅遊業的興起,扎藏寺也以其嶄新的面貌、便利的交通和特有的宗教韻味,在迎接著八方的來客。

東科寺

東科寺:東科寺亦稱“東科爾寺”、“洞闊寺”,都是藏語的譯音名稱,原名全稱“東科爾具善法輪洲”,座落在青海省湟源縣日月鄉。東科寺屬藏傳佛教格魯派寺院。現名“東科爾佛教講修洲”。寺南沿河松柏成蔭,白楊挺拔,風景秀麗。清順治五年(1648年),由四世東科活佛多居嘉措創建。清雍正元年(1723年),因羅卜藏丹津事件被毀,其遺址在今縣城東百米處,當地稱作“舊寺台”。清乾隆元年(1736年),由五世東科爾索南嘉措移建於現址。東科爾寺初建時受到顧始汗的鼎力相助,顧始汗將湟源日月山和今海南藏族自治州共和縣倒淌河一帶的大片土地劃為東科寺屬地。1665年(清康熙四年),四世東科爾多傑嘉措奉召入京,被清廷封為“文殊禪師”,駐錫京師。自此,歷輩東科成為駐京“呼圖克圖”。

東科寺

清代,該寺建築規模宏大,正殿大經堂5間,耳殿2間,柏木地板,松板天花,門扇上是獸頭銅環,金釘鑲嵌。佛祖釋迦牟尼及文殊、普賢菩薩、宗喀巴塑像,均為鎦金銅像,殿柱紅底金龍纏繞,金龍金睛翹尾,凌雲欲飛。各種佛像千姿百態,巧奪天工。殿前社火院一平如砥。僧舍、庫房、伙房、議事房數百間。其中活佛府邸備極精美。1737年(乾隆二年),寺院完工後,從北京購回大小鍍金銅像千尊,特建樓閣供奉,實系丹噶爾首屈一指之藏傳佛教寺院,遂由乾隆皇帝賜金匾,並正式賜名為“特普天邪丹書林”。由此東科爾寺聲譽日著。

該寺院原設有顯宗、時輪經院,採用西藏色拉傑巴扎

倉教程,僧侶200餘人。寺僧注重密宗修持,以修供勝樂、密集、大威德三大本尊的彩粉壇場最為出名。

東科寺在歷史上廣有寺產,極其富豪,且有很大的政治權勢。《丹噶爾廳志》載其“土地之廣,田租之多,遍丹邑皆是也。且毗接於西寧縣迤西各莊,設立各等苛虐刑罰,權埒官吏而冤橫過之。僧徒眾盛至百數十人。”該寺管家很有實權,寺主東科爾呼圖克圖駐京,其“掌財賦收納之柄者,維管家一人所司,寺僧得為管家權柄數年,家資累千萬金,富雄一鄉矣。”

東科寺有六座屬寺,本縣境內有金佛寺、下拉拉寺、貴德曲乃亥寺,甘肅天祝縣天堂寺,肅南馬蹄寺。1958年宗教改革後,寺院被封,一些珍貴文物及檔案經書,大多失散,寺院除剩活佛府邸一座48間外,主要建築被拆毀。1983年3月30日重新開放,1986年修復琉璃瓦經堂一座5間,維修活佛府邸48間,僧舍6院24間。經堂坐西朝東,內自左向右依次供有無量佛、藥師、釋迦牟尼、迦葉等泥塑像,兩旁有八大金剛泥塑像,門旁塑有旦正和山多二護法神,還有寶貝佛、十三世東科塑像各一尊。此皆出自名匠之手,千姿百態,栩栩如生。該寺現有僧人17人(其中完德4人)由3人組成管理委員會管理行政和宗教事務。

青海省縣級以上行政區劃

| 概況 | 現轄1個地級市、1個地區、6個自治州,以及4個市轄區、2個縣級市、30個縣、7個自治縣 |

| 西寧市 | 城中區 | 城東區 | 城西區 | 城北區 | 湟源縣 | 湟中縣 | 大通回族土族自治縣 |

| 海東地區 | 平安縣 | 樂都縣 | 民和回族土族自治縣 | 互助土族自治縣 | 化隆回族自治縣 | 循化撒拉族自治縣 |

| 海北藏族自治州 | 海晏縣 | 祁連縣 | 剛察縣 | 門源回族自治縣 |

| 海南藏族自治州 | 共和縣 | 同德縣 | 貴德縣 | 興海縣 | 貴南縣 |

| 黃南藏族自治州 | 同仁縣 | 尖扎縣 | 澤庫縣 | 河南蒙古族自治縣 |

| 果洛藏族自治州 | 瑪沁縣 | 班瑪縣 | 甘德縣 | 達日縣 | 久治縣 | 瑪多縣 |

| 玉樹藏族自治州 | 玉樹縣 | 雜多縣 | 稱多縣 | 治多縣 | 囊謙縣 | 曲麻萊縣 |

| 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | 格爾木市 | 烏蘭縣 | 都蘭縣 | 天峻縣 | 大柴旦行政區 | 茫崖行政區 | 冷湖行政區 |