發展歷程

正式定名

淮海戲國家級非遺傳承人 楊派創始人楊秀英

淮海戲國家級非遺傳承人 楊派創始人楊秀英淮海戲曾在民間稱為"小戲",與柳琴戲、泗州戲同源於"拉魂腔",因流行於淮海地區,曾稱"淮海小戲",1955年正式定名。 淮海戲。

老藝人傳說

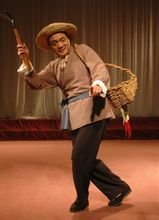

淮海戲(楊派創始人)楊雲發

淮海戲(楊派創始人)楊雲發表演技巧據淮海和安徽泗州的老藝人傳說,清乾隆年間海州一帶流行[太平歌]、[獵戶腔],後衍變為說唱民間故事的"打門頭詞",因以三弦伴奏,又名"三刮調"。至道光年間,開始打地攤演出"對子戲"、"三小戲",女角均由男藝人扮演。

"隨身衣,就腳鞋",化妝十分簡陋。後來,逐漸增添了一些本頭戲;伴奏除三弦外,又增加了大鑼、小鑼、鐃鈸等打擊樂;唱腔上形成了剛勁粗獷的男腔[金風調]、高亢遠揚的女腔[二泛子];表演上,醜腳脫胎於農村生活,創造了"雞刨塘"、"麻雀跳"等步法身段;旦腳註重蹺功,在"扭"中形成了"耍手巾"、"耍扇子"、"推衫"、"投跟"等表演技巧。

光緒六年

淮海戲名家李守英

淮海戲名家李守英 淮海戲名家徐棣琴

淮海戲名家徐棣琴1880年後,徽、京劇先後流入淮海地區,在交流中,迅速豐富和提高了小戲的表演藝術,出現了一大批一家班、同莊班、師徒班等班社,流傳地區不斷擴大,除淮海地區的10多個縣、市外,並延伸至皖東北一帶,吸收了劇目,革新了唱腔,豐富了表演。光緒二十六年,出現了第一代女藝人,藝術上也有了新的發展。至抗日戰爭前夕,行當已齊全,分五腳生(小生、文堂生、老生、奸白、勾角)和五腳旦(奶小旦、花旦、青衣、彩旦、老旦)兩類10行;服裝、化妝、臉譜均由京劇引進;伴奏的皮三弦改為板三弦;劇目除自己原有的以外,又從京劇、徽劇、僮子戲、工鼓鑼、小唱本移植改編,有了極大的豐富,號稱有"三十二大本,六十四單出"。

兩大表演流派

淮海戲第23屆中國戲劇梅花獎獲得者魏佳寧

淮海戲第23屆中國戲劇梅花獎獲得者魏佳寧形成東北和西南兩大表演流派,東北藝人多以唱工聞名,西南藝人則以做工見佳。單維禮將剛勁的[金風調]轉入低音區演唱,又吸收徽劇[哭腔]而衍變為[悲調];葛兆田仿效工鼓鑼唱法,創造了[小滾板]、[一掛鞭],一氣能唱二三十句;女藝人王大娘改女腔[二泛子]為[嗨嗨調],把琴書、地方小調、工鼓鑼等因素都融化於中,受到觀眾喜愛。同時表演動作也有了極大豐富與發展,女藝人趙大娘(賽蝴蝶)、谷大娘(白蝴蝶)及葛殿林之妻花蝴蝶,因動作花哨優美,被民眾譽為"三蝴蝶"。

成立了淮海劇團

1940年,中國共產黨建立淮海區抗日民主根據地,先後組織了"藝人救國會"及實驗小組,編演了《柴米河畔》、《三星落》、《反內戰》等現代戲。1947年,成立了大眾淮海劇團,從此小戲正式搬上舞台演出,並定名為"淮海戲"。中華人民共和國成立後,沭陽、灌雲等10多個縣、市先後成立了淮海劇團;1956年,大眾淮海劇團更名為江蘇省淮海劇團,繼而泗陽、灌南、漣水、宿遷、濱海、連雲港等十多個縣、市也先後成立了專業劇團。50年代中,部分地、市、縣還辦起了戲校和培訓班,為淮海戲培養了一批新秀。在"推陳出新"方針指引下,挖掘了一批為民眾所喜愛的傳統劇目,其中《催租》、《三拜堂》、《皮秀英四告》等,分別被越劇、湘劇、黔劇、粵劇、評劇、黃梅戲等兄弟劇種所移植;同時創作了大量現代戲,其中《姑嫂看畫》、《借驢》,《海花》等在民眾中較有影響。隨著劇目的豐富,淮海戲的唱腔與伴奏也迅速得到發展。如谷廣發等在[金風調]基礎上,發展創造了男基本唱腔[東方調];楊雲發等創造了[小丑調];女腔基本調[好風光]形成多種板式;古老的[二泛子]經過創新,已成為淮海戲另一個主要女唱腔。樂隊在增添了琵琶、板胡、嗩吶、板鼓、大鼓、堂鼓等樂器外,還創作了有特色的淮海高胡。行當方面又有突破,分為正旦、小旦、彩旦、老旦、刀馬旦、老生、正生、小生、武生、老醜、大乙丑、小耍醜、奶醜、武丑、大花、黑花、紅花等。演出地區也不斷擴大,北上山東諸城、臨沂,南下無錫、蘇州和上海。

恢復建制

淮海戲

淮海戲"文化大革命"期間,劇團或被撤銷,或與其他劇種合併為文工團。許多主要演員被揪斗,不少中青年演員被迫改行。1976年粉碎"江青反革命集團"後,省、市、縣各淮海劇團先後恢復建制。除恢復上演傳統劇目外,還創作了《春回糧倉》、《十里香》、《兒女情》、《果園風情》等現代戲。各市、縣戲校和培訓班,已培養了一批學員,基本解決了淮海戲藝術接班人的問題。

淮海戲國家一級演員熊化冰

淮海戲國家一級演員熊化冰1987年,全省有淮海劇團7個,其中省級1個、市級1個、縣級5個,除省淮海劇團為全民所有制性質,市、縣淮海劇團均為集體所有制。是年,全省淮海劇團創作演出劇目4個,上演劇(節)目40台,演出1852場次,觀眾142萬人次,約一半是在農村演出。全年演出收入52.6萬元。

歷史意義

淮海戲名家朱桂洲

淮海戲名家朱桂洲民國29年(1940年),中國共產黨在淮海地區建立了抗日民主政權,各縣先後將流散的小戲藝人組織起來學習、整頓,並成立"民間藝人抗日救國會"和"淮海戲實驗小組"。藝人們與新文藝工作者一起,積極宣傳,鼓動抗日,編排了近百出現代戲,在民眾中影響很大。解放戰爭中,部分藝人隨軍轉戰南北,"肩背步槍驅敵寇,手提三弦唱英雄"。民國37年,兩個"大眾淮海劇團"(分屬於淮海區第三中心縣委和淮陰專區)和學校、農村的業餘劇團一起編演現代戲,深受廣大軍民歡迎。通過排演大量現代戲,淮海戲的音樂、表演有了很大的改革和發展,伴奏增加了二胡、笛子、月琴等樂器;湧現了不少新唱腔,如湯增桐、呂文橋在《柴米河畔》中改編設計的[好風光調],後來成為淮海戲女腔的基本調。

藝術特色

淮海戲第21屆上海白玉蘭戲劇獎獲得者吳玲

淮海戲第21屆上海白玉蘭戲劇獎獲得者吳玲淮海戲長期紮根於人民民眾中,不但能適應舞台演出,也能在街頭、鄉村“擺地攤”。它的音樂唱腔非常豐富,有濃郁的地方特色,民眾喜聞樂見,城鄉民眾在行路、幹活、休憩時都要哼唱淮海戲,已成為本地民眾文化生活中不可缺少的內容。它的表演藝術有極其濃郁的鄉土氣息和豐富的民間色彩,具有獨特藝術價值,如豬吊腰、雞刨塘、野雞溜、驢打滾、狗拜年、鱉爬走、腳尖走、膝蓋走、鬼扯轉、穿8字、矮步蹬等藝術表演形式,極其生動有趣。淮海戲的劇目生產和劇目創作非常便捷,它不受陳規老套和清規戒律的約束,創作上演反映農村和現實生活題材的現代戲,為現實生活服務,廣受民眾歡迎。

唱腔曲調

淮海戲伴奏樂器-板三弦

淮海戲伴奏樂器-板三弦淮海戲的名稱在發展中幾經變更,在沿門說唱“打門頭詞”時期稱“三副調”;後稱“拉魂腔”,也叫“肘鼓子”;形成戲曲後又稱“小戲”,抗日戰爭時期稱“淮海小戲”;1954年淮海戲參加華東地區戲曲會演,由江蘇省文化局定名為“淮海戲”。

淮海戲的唱腔大體為男女同弦異腔,男女主要曲調分別是“東方調”和“好風光調”。這種曲調,可塑性大,風格性強,有各自的功能,各為其多種行當演唱。組腔時,“好風光”調唱法變化多樣,可構成大、小唱段。“東方調”中間數唱自由,可變換多種感情,形成長短不一的完整唱段。其他輔助調有‘二泛子”、“彩調”、“金風調”等等。它們各有個性,格調鮮明,表現敘述、抒情、悲憤、歡樂等感情和情緒各有所長。

服裝

淮海戲的活形式早期比較簡單,既沒有鏇轉多變的五彩燈光,也沒有艷麗配套的行頭服裝,更沒有音部齊全的樂隊。常見的,是地上放一張蘆席作為舞台,一條長凳樂隊坐著,觀眾圍在四周。演出時,一人可擔任幾個角色;

淮海戲手巾、扇子作為道具,女的穿長裙,男的穿大褂,戴上自製的鬍子,這些便是演員的全部扮裝。樂隊僅有三弦和大鑼。建國後,才根據劇目需要,製作燈光、布景、道具,演出也逐漸走上正軌,淮海戲的傳統劇目甚多,素有"三十二大本"、"六十四單出"之稱。如《樊梨花》、《皮秀英四告》、《大金鐲》等32大本和《罵雞》、《催租》等64單出。現代戲有、《葵花路》《孫明芝》、《月牙樓》等。

傳統劇目

淮海戲一級演員苗愛華

淮海戲一級演員苗愛華淮海戲傳統劇目有《樊梨花點兵》、《皮秀英四告》、《羅鞋記》、《金刀記》、《催租》、《罵雞》等32整本,64單出。先後編演的現代戲有《大後方》、《小板凳》、《拾稖頭》、《春回糧倉》、《十里香》、《生死怨》等。淮海戲唱腔明快豪爽,鄉土氣息濃厚,以板式唱腔為主,兼唱部分民間小調。男女同弦異腔,女腔以〔好風光〕為基本調,男腔以〔東方調〕為基本調。此外還有:女腔〔二泛子〕、〔串十字〕、〔雙起腔〕、〔彩腔〕、〔八句子〕;男腔〔金風調〕、〔龍門調〕、〔小丑調〕、〔僮子調〕及各種形式的彈唱等。伴奏樂器以板三弦和淮海高胡為主。名演員有單維禮 谷廣發、劉長珍、陳玉梅、朱桂州、楊雲發、楊秀英、范珍美、魏佳寧、許亞玲等。

發展現狀

淮海戲現代戲《十里香》

淮海戲現代戲《十里香》20世紀70年代末到80年代末是淮海戲活躍和輝煌時期,自90年代開始,由於電視網路等現代傳媒的普及,特別是港台及西方文化的衝擊,人民民眾文化生活日益多元化,對淮海戲的興趣也逐漸淡泊,尤其在年輕人中少有聽眾。並隨著經濟的發展和社會的變革,人們忙於生產經營,生活節奏加快,聽眾越來越少,年老的藝人難以繼續演唱,年輕藝人紛紛改行,出現後繼乏人、瀕臨滅亡的危險。淮海戲已經被列為省級非物質文化遺產保護項目。搶救和保護承載著地區豐富的歷史文化內涵的淮海戲,對研究、傳承和發展歷史文化具有重要的科學價值和藝術價值。 改革開放20多年來,各淮海劇團創立了不少反映現代化建設和改革開放成果、文明新事的現代淮海戲,在觀眾中產生很大影響。

中國戲劇1

| 中國戲劇的產生已有800年了,它現在已經發展到300多個劇種,劇目更是難以數計。世界上把它和印度梵劇、希臘悲喜劇並稱為三大古老的戲劇文化。 |