簡述

浮丘石是古代廣州城西珠江中的一座石島,是一塊紅色礫岩,形狀似浮在水面的小丘,四面環水,船舶縱橫,是羊城三石之一,它位於今中山七路東段,東距西門口250米,其北端入將軍里,南端至李家園。據《白雲粵秀二山合志》記載,浮丘八景為“紫煙樓、晚沐堂、珊瑚井、大雅堂、留舄亭、朱明館、挹袖軒、笙亭”,間植荔枝、梅、竹等,仕宦詞客觴詠其間。如今此景已不復存在。

歷史

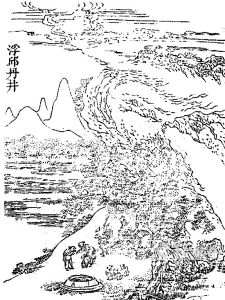

浮丘丹井圖

浮丘丹井圖據說,晉代的葛洪曾在浮丘山腳煉丹,留下了“丹井”的古蹟(在清代時成為羊城八景之一)。在唐朝和宋朝時期,浮丘石為船隻停靠之地,其上曾修築過不少亭台樓閣,相傳主要是根據浮丘公的神話傳說而建。宋經略使將之奇建有朱明館、挹袖軒、白雲堂;明廣東副使趙志皋曾再建;明萬曆二十九年(1601)改為廣仁寺;清代才改為浮丘寺。 後來由於河道淤塞,浮丘石與周圍陸地相連。民國時因修路將浮丘石鑿碎作為路基,成為今天中山七路的一段。20世紀50年代修築中山七路時,浮丘寺被拆,浮丘石被鑿,但地勢仍較周圍高。如今的積金巷,也就是當年神話傳說的見證。不過,積金巷在近年被拆掉了,只留下一段花崗岩石地板。

記載

宋文人方信孺《南海百詠》載:浮丘山“其高一丈五六尺,周四百餘步。”《番禺雜誌》云:“東邊有井……先在水中,若丘陵之浮。今山之四面篙痕宛然,有陳崇義者,年一百一十二歲,說為兒時猶見山根舟同船數千,今去海邊三四里,盡為人煙井肄之地。”可見唐代這裡是江邊。

傳說

版本一

相傳有一年夏季,廣州連降大雨,珠江水暴漲,城內頓成澤國,人民掙扎呼號,驚動了羅浮山朱明洞的浮丘公。於是他和他的徒弟一道把洞口的朱漆大門放入溪流中,迅速撐到廣州城來,就起了一批批的受災居民。隨著獲救的人數越來越多,門板也就越來越大,把數百災民平穩地載到了安全的地方。幾天以後,大水漸漸退去,浮丘公師徒撐來的門板擱淺在城西門外的珠江里,慢慢變成一塊紅色的大岩石,岩石下面還有一小井,流出涓涓清泉水。人們為感謝浮丘公師徒的救命之恩,把此石稱為“浮丘石”。後來,浮丘公師徒回不了羅浮山,在石上建了一座道觀,名曰“朱明觀”,在那裡煉丹修道,直至成仙。

版本二

傳說古時浮丘山下住著一老一少,長者年過花甲,雙目失明,人稱浮丘公;少者二十來歲,一眼已廢,稱為浮丘叔。兩人共用一眼,每天日出而作,砍柴割草,賣薪度日。鄰居可憐其狀,不時施贈糧粟給他們。他倆深感不安,決心自己開荒種地。在浮丘山東頭尋到一處荒地,薄土下卻是岩石地層,難以種植。但他倆並不氣餒,仍揮鋤墾荒。靠著一隻眼睛,掘地、播種,摸著爬著,抬水淋地,別人一天下三斤種,他倆一斤種要下三天。到收成時候,別人種的麥豆,結莢不多,開的是紫色小花,而他倆種的卻結滿一串串的豆莢,開的是黃澄澄的金花,收的是金燦燦的金豆。據說這是勤奮的浮丘公和浮丘叔得到了仙人的幫助,隨後連他們自己也變成仙人了。

這個傳說告訴我們只有勤勞才能致富,只有經過努力才能有好的收穫。

遺存

如今,浮丘石與浮丘寺被城市化的規劃和改造所湮滅——那是發生在七八十年前的民國時期的事了,已蕩然無存。當你走在繁華的中山七路李家巷、積金巷、將軍里一帶,你很難想像悠悠的歲月中,這裡有這樣一段傳奇歷史。不過,浮丘石的主人還是為後人留下一條小巷——積金巷。今天,浮丘石的紅砂石痕跡,唯有西門口那明朝瓮城遺址里的紅砂石牆作為見證。

紀念

重建的浮丘(石)

重建的浮丘(石)滄海桑田,千百年過去,浮丘石早已作古。現在人們在流花湖公園里重建浮丘,作為對它的紀念。

民間對浮丘石的喜歡,還能從一段故事中看出來——建洛陽橋的神話傳說。以前,在福建的洛陽江上並沒有建橋,江面寬闊,只靠橫水渡來過渡。有一個孕婦在過渡的時候,突然狂風駭浪,把整隻船都弄翻了,孕婦跌入江中,幸好有人救起。從此她就對此事刻骨銘心。後來,孕婦生下孩子,取名蔡中興。

當蔡中興懂事時,他的媽媽就對他說:“兒啊,你知道媽懷著你的時候遇到江上翻船,差點兒就沒命了。你可要發奮讀書,以後建起一座橋,方便自己和眾鄉親啊!”蔡中興果然不負母望,高中狀元後衣錦還鄉。他回鄉後第一件事就是把皇帝所賜的錢全捐獻出來建橋,可是建橋費用巨大,還需要籌資才能解決。當地都是些窮苦人家,兩餐都不得溫飽,捐得都不多;那些有錢的捐得比窮人還要少。蔡中興見狀,就對母親說:“不如我們把祖屋給賣了吧,寧願搭一間茅房來住也要把這橋建好。”他的舉動感動了觀音菩薩,觀音菩薩化身一名十八歲的漂亮少女來幫他,就讓善財童子撐著船在江上大喊:“我的姐姐快要嫁人啦!如果誰能用錢扔中她,誰都願意嫁!”人們一聽,心想:嘿!這么大個人哪會扔不中的?可知道觀音菩薩是化銀的,那些銀子全都掉到菩薩所乘的那隻大船中。那些有錢人見仍不中,還叫人回家再拿一蘿銀子來繼續扔。

菩薩把船上的銀子全部交給了蔡中興以作建橋之用。可是在建橋的時候遇到一個難題,就是有個橋墩沒法打樁。當晚他做了個夢,夢見菩薩跟他說了一句佛偈:四人一個目,三人一支竹,中間那個是浮丘叔。要他去廣州找到浮丘叔就可以解決了。第二天,蔡中興派了個親信到了廣州,四處尋找沒找著,突然在街上看到四個人,最前面那個是單眼的,後面三個是瞎子;而這三個瞎子中最前面那個又是拿著一根竹子,三個瞎子手搭著手,搭著最前面那個單眼的脖子一直走。親信一看,哎,這不是應了菩薩那句佛偈嗎?就對中間那個說:“浮丘叔,你得要幫幫我啊!”“幫什麼啊?”浮丘叔問。親信把事情原委一說,浮丘叔說那容易,就在身上搓了一顆軟綿綿、黑乎乎的東西,原來是老泥丸!浮丘叔把那東西裝進一個小瓷器里,吩咐親信沒有回到洛陽江前千萬不要打開,還塞了一把木糠給他。

親信把剛才那把木糠拿出來一看,責怪浮丘叔塞著東西給他有何用,一邊走一邊撒在地上,那木糠化作一個個金子,被人發現:“快看,有個傻子在撒錢!”人們連忙去撿,這個地方就得名為撒金巷,由於這名字不好聽後改為積金巷。由於這個親信好奇,所以沒等到回去就把那瓷器打開,那個東西在瓶中“嗖”的一聲出來後化作一塊巨石,使他坐的那條船都快沉沒了,同船的人都責罵他還不快點把它給丟掉,那石頭掉到水裡直沉江中,留在廣州。因此,親信只有空手而回,沒法交差。後來洛陽橋建成以後,就是因為橋墩的問題每年都要維修一次。人們根據這個故事猜到那塊石頭便是浮丘石。