中國古代化學史

正文

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━中國古代的陶瓷化學

原始陶器

紅陶

黑陶

白陶

硬陶

釉陶

唐三彩

紫砂陶

原始瓷

青瓷

唐代瓷器

五代瓷器

宋代瓷器

元代瓷器

明代瓷器

清代瓷器

中國古代的冶金化學

冶煉紅銅

冶鑄青銅

煉鐵

膽銅法

淘冶黃金

煉銀

鍊汞

黃銅

煉鋅

鎳白銅

中國古代的釀酒

釀酒起源

制曲

蒸餾酒

中國古代的製糖

飴糖

砂糖

冰糖

中國古代的本草和煉丹術

簡史

西周時代

戰國時代

秦漢

魏晉時期

南北朝時期

唐代

宋代

明代

清代

煉丹術中和醫藥中的化學知識

中國古代的汞化學

中國古代的鉛化學

中國古代的砷化學

中國古代的礬化學

火藥的發明

中國黃白術的冶金成就

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

在17世紀以前,化學還沒有成為一門獨立的學科,但是人類利用化學手段來提高勞動生產技能和改善物質生活條件,卻從遠古時代就開始了,而且應該說肇端於火的利用。在中國雲南元謀縣發現了距今約 170萬年的人類遺址和麻類灰燼、炭屑以及燒過的獸骨。50萬年前的北京人時代,用火已經相當普遍,在北京周口店龍骨山北坡的猿人洞穴中已經堆積了很厚的灰層,其中夾雜著大量木炭,多處散布著燒過的獸骨和石灰。 人類在使用火的過程中,除了用它燒烤食物,抗拒嚴寒,取得光明,抵禦野獸襲擊外,還逐步掌握了它的一些習性和作用:發現泥土在火的作用下變得堅硬牢固後,便發明了原始陶器;發現某些石頭在猛烈的炭火作用下會產生出閃亮堅韌的金屬,便有意識地利用烈火、木炭和陶器來加工礦石,冶鍊金屬。陶器的發明使人類有了貯水器、儲糧器和煮製食物的炊具;金石並用的工具則推動了農業的發展,這就為釀造工藝的發生和發展創造了條件。因此,陶瓷工藝、冶金工藝和釀造工藝就成為最早興起的化學工藝。此外,人類還受到疾病的威脅,在原始社會時期,對疾病的起因還沒有正確理解,因此治病是靠巫術和巫醫,但後來人們從飲食的實踐和偶然的嘗試中逐步取得和積累了利用天然物質作為醫藥的經驗,並進一步用火加工某些礦物煉製醫藥。其後,人們為了追求長生不死的奇方,又興起了煉丹術。在這兩項活動中進行了大量的化學實驗,積累了很多化學知識,並產生了早期的化學觀念,為近代化學的產生作了準備。中國古代化學的歷史就是通過這些實用化學工藝的產生和發展而形成的。

中國古代的陶瓷化學

優美的陶瓷製品是中國對世界文明的一大貢獻。中國人在仰韶文化時期(約公元前5000~前3000)已經製作和使用豐富多采的陶器。瓷器則是中國古代的重大發明之一,自東漢時起,即由絲綢之路和海路輸往世界各地,受到各國人民的讚譽和喜愛,成為中國古代燦爛文明的象徵。英語中中國和瓷器兩詞通用,並不是一個名詞的偶然巧合,而是有其由來和特殊意義的。中國古代,在陶瓷製作過程中,套用和積累了不少化學知識。

原始陶器 中國最原始的陶器出現於新石器時代的初期,即距今一萬年以前。1962年在江西萬年縣大源仙人洞發現的新石器時代早期洞穴中,發掘出最原始的陶片90餘塊,質地粗糙,厚薄不勻,混雜有石英砂粒,鬆脆易碎,胎色以紅褐為主,火候也不均勻,器皿沒有耳、足等附屬檔案。這些都說明了它們是手工捏成,以篝火燒制的。

紅陶 大約距今6500年前,即新石器時代的中期,原始陶器發展為紅陶,基色灰紅,這是粘土經氧化焰焙燒後,其中三氧化二鐵呈紅色所造成的。陶料已相當細膩,厚薄均勻,造型端正,質地堅硬。這表明粘土經過了淘洗、澄濾,大概已採用泥條盤築法制坯;焙燒火力均勻,溫度達到了950°C以上,表明這時已經有了豎窯或橫窯。紅陶是黃河流域仰韶文化的代表。多種紅陶上常常有彩繪裝飾,這類紅陶稱為彩陶 (見彩圖),

其塗料是赭石粉、鐵錳礦粉和白土。

其塗料是赭石粉、鐵錳礦粉和白土。 黑陶 紅陶進一步發展為黑陶。黑陶色澤黑灰或烏黑,有的坯體中含有細石英砂,所以又稱夾砂黑陶。它的呈色有的是由於表面蒙上了一層煙燻的炭層而烏黑髮亮;有的則是因為在坯體粘土中有意摻和了炭化的植物莖葉和稻穀殼,這樣可防止陶坯在焙燒過程中開裂。但黑陶通體內外呈黑灰色,更主要的還是由於陶坯中的三氧化二鐵在還原氣氛中生成了四氧化三鐵。這表明當時陶工已初步懂得了焙燒氣氛的控制和利用。個別黑陶出現於距今5000~7000年前的河姆渡文化遺址中,但大量出現於4000~5000年前,即新石器時代後期,是龍山文化的代表。有的黑陶工藝相當精巧,體型勻稱端雅,表面烏黑,壁薄而堅硬,所以又稱蛋殼陶。由於其內壁常有圈紋,說明這時已採用原始的鏇轉式陶車。

白陶 在距今4000~5000年前的龍山文化中還出現了白陶,但大量白陶的製作則在殷商時期。它的原料是白色粘土,主要成分是矽酸鋁,含氧化鋁可達30%左右,三氧化二鐵含量很低,約1%~2%。因此,焙燒後陶器保持潔白。由於選用的原料可塑性好,質地堅硬,壁薄,而且常飾以印紋,較彩陶更雅致端莊。

硬陶 黑陶的進一步發展則是硬陶。它的特點是質地細膩、堅硬,其原料陶土中所含二氧化矽較紅陶明顯要高,燒成溫度需要1100~1200°C,所以質地堅硬不裂,有的表面甚至已達燒結的程度,呈現光澤。這種陶器表面也常拍印上幾何圖形的紋飾,因此常稱為印紋硬陶。由於硬陶原料中含鐵量較高,所以胎質表里多呈紫褐色。最早的硬陶出土於江西、湖南和福建一帶的新石器時代晚期遺址中,距今4000年左右。

釉陶 在商代出現了釉陶。其胎骨原料與硬陶相近,但在掛陶衣的粘土漿中摻加了石灰石、方解石等鹼性物質。開始時的目的可能是為了著上白色以求美觀。這樣便使陶器表面在1000°C的高溫焙燒過程中形成一層玻璃狀物質,這就是早期的石灰釉。由於釉中含鐵,在還原性氣氛中燒成時,釉層便呈現出青綠的色調,所以一般稱為青釉;如果在氧化氣氛中燒成,則呈黃褐色。釉陶較之硬陶不僅美觀,而且更不透水,容易清洗,適用於作貯水器、釀酒器和水管、板瓦等。

唐三彩 釉陶發展到漢代有了極大的進步。一方面是出現了低溫釉,即以黃丹或鉛粉代替石灰石作為陶釉中的助熔劑;一方面有意識地往釉料中加入少量含銅礦物或含鐵礦物,前者便使釉層呈深綠色,後者使釉層呈深黃色或棕黃色。這是製作釉器使用呈色劑的開始。唐三彩的出現是釉陶作品發展的高峰,它是一種施以多種釉色的陶器美術工藝品,以白色粘土為胎,彩繪釉色以白、綠、黃三色為基色,間有藍、紫、棕褐、黑各色。唐三彩使用低溫鉛釉,採用二次燒成工藝,釉層約是在800°C的溫度下燒成。綠釉仍用氧化銅類礦物(孔雀石、白青、曾青)著色;黃色和棕褐色釉用赭石著色;藍色釉用含鈷氧化錳礦石著色;黑色釉用鐵錳礦石著色;白色釉是以無色透明釉覆蓋在化妝白土上而成。

紫砂陶 宋代以後,宜興(今屬江蘇省)的紫砂無釉細陶製品有如異軍突起,尤其是紫砂茶具,譽滿中外,明代達到極盛時期。由於紫砂陶器往往將中國傳統的繪畫、書法、詩詞、篆刻、雕塑諸般藝術薈萃於一體,為歷代文人所讚賞。紫砂陶的原料是宜興所產的紫砂泥,是一種天然的五色陶土,深藏於岩石層下,具有很強的可塑性,屬高嶺土-石英-雲母類型。因含三氧化二鐵量特別高(7%~8%),所以燒成後呈棕紫色。燒成溫度在1100~1200°C,採用氧化氣氛。燒成後的成品吸水率小於2%,說明它的氣孔率介於一般陶器與瓷器之間。

原始瓷 中國瓷器是在燒制硬陶、白陶和石灰釉陶的經驗基礎上發展起來的。早在殷周時期,在釉陶出現後不久就出現了青釉器,原料成分接近於瓷土,胎質灰白;燒成溫度一般高達1100°C以上,胎體基本燒結,釉為高溫石灰釉,與胎體結合牢固。這種青釉器已符合瓷器的基本要求,只是胎質的白度和燒結程度還不夠,所以現在稱它為原始瓷。及至春秋時期,原始瓷器質量有了明顯提高。從出土情況看,那時江南地區是原始瓷器的主要產區,這可能與該地區盛產瓷土有關。

青瓷 原始瓷發展到東漢,演變成為真正的瓷。這種早期瓷器的釉層,靠釉料中固有的三氧化二鐵自然呈色,所以多呈黃褐色。若焙燒時還原氣氛掌握得好,則釉呈青色,所以稱青瓷。三國、南北朝時期的青瓷器,胎體中酸性氧化物含量進一步增高,燒成溫度達1200°C,釉色青綠純正,說明當時已能較熟練地掌握焙燒氣氛和釉料配方。(見彩圖)

中國古代化學史

中國古代化學史五代瓷器 五代時江西浮梁縣昌南鎮(即今景德鎮)的瓷窯建立,以其附近高嶺村的優異瓷土為原料,燒制出的白瓷器,釉色純正,含三氧化二鐵少於1%,胎質含二氧化矽量接近80%,燒成溫度高達1200°C,所以質地堅硬,透明度高,被譽為“假玉”。

宋代瓷器 宋代的名瓷、名窯呈現了百花齊放的局面。除固有的白瓷有了更大進步以外,河南鈞窯瓷、浙江南宋修內司官窯的“開片瓷”及龍泉窯的青瓷則更具特色。鈞瓷是一種天藍或天青色乳濁釉瓷,而藍釉中帶紅,有如晴空中出現晚霞。這種紫紅色釉是以銅為著色劑,在高溫還原氣氛中燒成的。“開片瓷”則是有意地利用胎質與釉質的膨脹係數相差過於懸殊的特點而使在開窯的片刻釉面出現很多裂紋,再填以炭末,於是變病為美,別有風味。龍泉窯的青瓷有梅子青和粉青之分,顏色碧青、柔和淡雅,有如翠玉,達到了青瓷的高峰,說明配料、燒成溫度和氣氛的掌握已達到了完全純熟的階段。在釉下彩繪方面,磁州窯白釉的釉下黑彩、醬彩可作為代表。它是以四氧化三鐵呈色的。

元代瓷器 元代瓷器的重大發展,主要反映在高溫釉下彩繪上,出現了以鈷土為呈色劑的青花瓷和以銅為呈色劑的釉里紅瓷兩個新品種,豐富了中國彩瓷的釉色。

明代瓷器 青花瓷在明代達到了成熟階段,曾大量輸出國外;而明代瓷器中更具特色的是上下釉彩爭妍鬥豔的鬥彩瓷和單純釉上彩繪的五彩瓷。這兩種彩瓷的發明使以往占統治地位的單色釉和單色彩繪逐漸退居次要地位。這時出現的釉上彩繪的顏色釉料是以 PbO-SiO2-K2O(黃丹-石英-硝石)為基體的低溫釉料,其著色元素雖僅為銅、鐵、鈷、錳等幾種,但選用不同的原料和配比,卻做出了鮮紅、鵝黃、杏黃、水綠、葉綠、孔雀藍、葡萄紫等絢麗的彩色,使彩瓷達到了極其華麗的地步。明代單色釉也有重大創新,最珍貴的是永樂、宣德年間(1403~1435)出現的“寶石紅”、“霽紅”等名稱的銅紅釉瓷。它採用一種高溫石灰釉,以銅為著色劑,在強還原性氣氛中燒成。紅色是膠態單質銅的呈色作用產生的。其焙燒條件極為嚴格,可謂中國古瓷中的一項絕技。明代還有以鐵著色的純黃釉瓷和以銅為著色劑的孔雀綠瓷(法翠),前者採用低溫鉛釉,後者採用以牙硝代替黃丹的低溫釉。

清代瓷器 清代康熙、雍正、乾隆三朝出現了中國制瓷工藝史上的黃金時代。彩釉、彩繪技術在清代得到了全面的高度發展,而且更出現了釉料摻砒的粉彩、立體感強的琺瑯彩、釉下三彩、墨彩、烏金釉等新品種,同時也從國外引進了很多新技術,例如金彩、以膠態金呈色的胭脂紅釉彩和以氧化銻呈色的黃彩。

中國古代的冶金化學

中國古代在銅、鋼鐵、金、銀、錫、鉛、鋅、汞等金屬的冶煉史上均居於世界的前列。中國古代的冶金技術,特別是秦漢以後的鋼鐵冶煉技術及其產品,不斷向外輸出,對亞洲各國產生很大影響。在著名的羅馬學者老普林尼所著《博物志》中曾記載了“中國鐵”西傳的情況,並認為最優良和最卓越的鋼是中國的產品。中國生鐵(鑄鐵)的發明,大約比歐洲早1000多年。英國學者李約瑟認為,歐洲的鑄鐵技術是在11或12世紀由中國傳去的。化學在冶金技術中占有很重要的地位,中國古代在冶金過程中積累了豐富的冶金化學知識。

冶煉紅銅 中國先民在不斷改進石器和尋找、開採石料的勞動中發現了天然紅銅。這是他們最早利用的金屬。在今甘肅單純齊家文化的多處遺址中出土了這類銅質鍛造器件。由於當時燒制陶器的技術已相當成熟,既有了耐高溫的陶器,又能造成1000°C以上的窯溫,這就具備了用礦石冶鍊金屬的條件。大約在距今5000年前,中國已進入了冶煉紅銅的時期。最初是利用孔雀石類氧化銅礦石,將它與木炭混合加熱還原,得到金屬銅。

冶鑄青銅 中國幾乎在開始冶煉紅銅的同時就出現了青銅,主要是銅錫合金,其中往往含有鉛和其他金屬。由於其硬度比銅大而且堅韌,熔點也較低,容易鑄造,所以得到了較快發展。甘肅馬家窯和馬廠文化遺址中出土了約公元前2500年的青銅器件。最初冶煉青銅,大概是將紅銅和錫礦石、木炭一起合煉而製得的;後來才逐漸發展到先煉出錫、鉛,然後再與銅合煉。商和西周時期是中國青銅器的鼎盛時代(見彩圖)。

河南偃師二里頭早商遺址出土了30餘件錫青銅器,包括生產工具、兵器和禮器。河南安陽出土的商代晚期禮器“司母戊鼎”是該時期青銅器的代表作,重875千克,是世界上最大的古青銅器,其中銅占84.77%,錫11.84%,鉛為2.76%。

河南偃師二里頭早商遺址出土了30餘件錫青銅器,包括生產工具、兵器和禮器。河南安陽出土的商代晚期禮器“司母戊鼎”是該時期青銅器的代表作,重875千克,是世界上最大的古青銅器,其中銅占84.77%,錫11.84%,鉛為2.76%。 安陽小屯還出土了殷代的成塊錫錠和外鍍厚錫的銅盔。殷代墓葬中也發現有鉛質酒器。這表明中國至遲在殷代已掌握了金屬錫和鉛的冶煉技術,有可能加入金屬錫、鉛煉製青銅。至遲在西周,中國已在冶鑄中使用鼓風設備。湖北銅綠山古礦冶遺址還保存有春秋時期的煉銅豎爐,具有金門和鼓風口,已大體具備了現代鼓風爐的雛形。煉銅渣中含銅平均僅0.7%,表明那時冶煉技術已很高。戰國後期成書的《周禮·考工記》記載了鑄造各類青銅器的“六齊”規則(“六齊”是鑄造青銅時銅和錫的六種配方);戰國末期成書的《呂氏春秋·別類編》有“金(即銅)柔錫柔,合兩柔則剛”的論述,說明那時對青銅的成分與性能之間的關係已有了較系統的知識。

煉鐵 中國先民用鐵是從隕鐵開始的。河北藁城縣台西村曾出土商代的鐵刃銅鉞。河南濬縣辛村也曾出土周初的鐵刃銅鉞和鐵援銅戈。它們都是用隕鐵鍛鍊成的。中國開始冶鐵的時間大約在春秋時期。由於那時已經有了豐富的冶鑄青銅的經驗,進步很快,生鐵和“塊煉鐵”幾乎同時出現。長沙識字嶺楚墓出土的鐵臿、長沙楊家山和窯嶺山出土的白口鐵鼎是春秋晚期的生鐵鑄造品;甘肅靈台景字坪秦墓出土的銅柄鋼劍和長沙出土的鐵削,分別是春秋中期和末期的塊煉鐵製品。塊煉鐵冶煉溫度低,夾雜物多,但含碳量低,接近於熟鐵,熔點高,質地柔軟,適於鍛造器物;生鐵的冶煉溫度高,含硫、磷量較大,質地硬脆,但耐磨,適於鑄造器物。(見彩圖)

中國古代化學史

中國古代化學史在戰國時期,工匠在鍛打塊煉鐵的過程中,由於炭火中碳的滲入而煉成了最早的滲碳鋼,並掌握了淬火工藝。這種方法到西漢初年又發展成為百鍊鋼工藝。在西漢後期又發明了以生鐵為原料的炒鋼技藝,並從而得到熟鐵。大約在晉、南北朝時發明了將生鐵和熟鐵按一定比例配合冶鍛的方法,以調節鐵中的含碳量,而創造了“團鋼”(又名灌鋼)冶煉工藝。中國的煉鋼技術在中古時期一直走在世界的前列。

中國大約在秦代或漢初開始採煤為薪。河南鄭州漢代古滎鎮煉鐵仍用木炭,在山東平陵、河南鞏縣鐵生溝的漢代冶鐵遺址中雖發現了煤塊、煤粉和煤餅,但只用作加熱爐和退火爐的燃料。五代時開始用煤煉鐵。明代後期,中國煉鐵不僅主要用煤,而且開始煉製和使用焦炭。

古滎鎮漢代煉鐵爐渣的流動性良好,渣和鐵完全分離,爐渣中含CaO25%左右、MgO2.5%、鐵生溝漢代冶鐵遺址中曾發現石灰石。由此可知,那時冶鐵已採用鹼性熔劑。

膽銅法 用膽水煉銅是中國古代冶金化學中的一項重要發明。這種工藝是利用金屬鐵將膽礬溶液中的銅離子置換出來,還原為金屬銅,再熔煉成錠。早在西漢時就已有人覺察到這一化學反應,《淮南萬畢術》、《神農本草經》就提到:“白青(鹼式碳酸銅)得鐵化為銅”,“石膽……能化鐵為銅”。唐代已有人用這種方法小規模煉製赤銅。北宋時膽銅法發展成為大規模生產銅的重要方法之一,最高年產量曾達180餘萬斤。

淘冶黃金 黃金都是以游離狀態存在於自然界,分沙金和脈金(小金)兩種。歷史上的早期採金技術都是“沙裡淘金”。例如,《韓非子·內儲說上》提到“麗水之中生金”。開採脈金的時期就晚得多了,大約在五代之後。在河北藁城縣台西村商代中期宮殿遺址中已有金箔出土。河南安陽殷墟也有許多金器出土,所以黃金淘冶加工技術的出現應早在商代前期,湖北隨縣擂鼓墩戰國早期的曾侯乙墓中曾出土金盞、金勺、金盒及金彈簧,表明那時黃金加工技術已達到很高水平。

煉銀 銀雖有以游離狀態或銀金合金狀態(黃銀)存在於自然界的,但很少,主要以硫化礦形式存在,並多與鉛礦共生。這種銀最初大概就是從冶煉到的鉛中發現的。所以銀的利用較黃金晚。中國大約在春秋初期才開始採集銀。陝西鹹陽路家坡出土了東周的銀質空首布(貨幣)。而在戰國至漢代的墓葬中已有工藝技術較高的銀器隨葬品。東漢時期發明了以黑錫(鉛)結金銀的“灰吹法”。明代著作《菽園雜記》、《天工開物》中有翔實記載(圖1)。

中國古代化學史

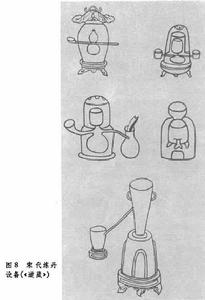

中國古代化學史鍊汞 在自然界中雖有游離態汞存在,但量很少,主要以丹砂(硫化汞)狀態存在。戰國時期,中國已用水銀作外用藥。同時中國發明了利用水銀的鎏金術。這種技藝發展到西漢初年已達到極高的水平。河北滿城西漢中山靖王劉勝妻竇綰墓出土的“長信宮燈”(見彩圖)和茂陵(漢武帝墓)出土的鎏金馬至今光燦奪目。從丹砂升煉水銀的技術,在西漢時興起的中國煉丹術中得到了很大的發展。方士們在密閉的設備中升煉水銀,先後利用過石灰石、黃礬、赤銅、黑鉛、鐵和炭末來促進硫化汞的分解。南宋時期發明了蒸餾水銀的工藝,設計了專用的裝置,《天工開物》中也有類似記載(圖2)。在中國的醫藥化學中還曾利用過鉛汞齊、錫汞齊。唐代已開始用銀錫汞齊作為補牙劑。

中國古代化學史

中國古代化學史 中國古代化學史

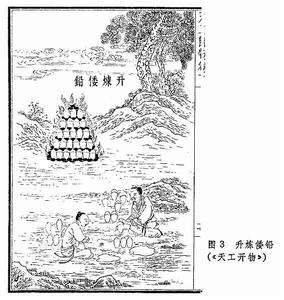

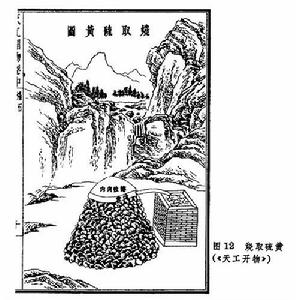

中國古代化學史煉鋅 明國中國已掌握了從爐甘石煉取金屬鋅的技術,那時稱這種金屬為“倭鉛”。16~18世紀中國已向歐洲出口鋅錠,18世紀時出口鋅的純度達到99%。明代著作《天工開物》中有世界上現存最早的關於煉鋅術的文字記載(圖3)。

中國古代化學史

中國古代化學史中國古代的釀酒

中國在4000多年前已知利用酒麴使澱粉發酵釀酒,在世界上是生物化學方面的一項重大發明。中國古代釀酒技術不斷發展,酒麴和麯酒的品種逐漸增多。蒸餾酒始自宋代,到明代已很普遍,同時積累了專門的釀酒化學知識。19世紀90年代,L.巴斯德從中國的酒麴中得出一種主要毛霉,歐洲從此建立起澱粉發酵制酒精法。

釀酒起源 中國在龍山文化時期,農業已相當發達,已以相當規模釀酒。在龍山文化遺址中不僅有了石鐮、蚌鐮,而且開始出現了陶尊、陶盉、陶斝、陶豆等盛酒、煮酒、飲酒的器皿。殷墟發掘出的實物中已有種類繁多、製作精良的飲酒和貯酒的青銅器,如爵、斝、尊、卣、觵、觚等。這時大體上已經有了兩種酒,即“醴”和鬯。前者是用麥芽製成的甜酒,供飲用;後者是以鬱金香草釀黑黍而成的酒,主要用於祭祀。據《禮記》記載,西周已有相當豐富的釀酒經驗和完整的釀酒技術規程,其中“月令篇”敘述了負責釀酒事宜的官“大酋”在仲冬釀酒時必須監管好的6個環節:“秫稻必齊,麴櫱必時,湛熾必潔、水泉必香,陶器必良,火齊必得,兼用六物。”

制曲 在漢代,中國的酒麴已有很多品種。關於中國制曲技術的記載,最早見於晉人嵇康的《南方草木狀》,其中提到兩廣的“草曲”。南北朝時賈思勰所著《齊民要術》翔實記載了北方的12種造酒用曲的製作方法。宋人朱翼中所著《北山酒經》則是研究中國古代南方造曲法的重要文獻,它已提及用老曲末為曲種。這有利於優良菌種的延續和推廣。宋代發明了紅曲,它是在高溫菌紅米霉的作用下產生的。這種菌繁殖較慢,在高溫酸敗的大米上才容易生長。因此,紅曲的製作是通過耐心的觀察、長期的經驗和特別的技術才研製成功的,確實來之不易。北宋陶谷的《清異錄》對它已有記載。中國紅曲的製造,曾受到國外釀造學家的讚嘆。

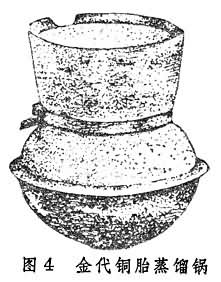

蒸餾酒 中國的蒸餾酒以出現於宋代的說法較為可靠。河北青龍縣發現了一具金代銅胎蒸餾鍋,估計是用於蒸餾酒的(圖4

)。明代以後,中國普遍“用濃酒和糟入甑,蒸令氣上,用器承取滴露”,以取得味極濃烈的燒酒。

)。明代以後,中國普遍“用濃酒和糟入甑,蒸令氣上,用器承取滴露”,以取得味極濃烈的燒酒。 中國古代的製糖

中國位於亞熱帶和溫帶,南方適宜於種植甘蔗,北方可種甜菜,是重要的產糖國之一。中國在3000年前的西周時代已知將澱粉水解製糖。中國的製糖技術,長期以來積累了豐富的製糖知識,在化學史上占有重要的地位。中國古代食用的糖除了蜂蜜之外,主要有兩大類:一類是澱粉水解而成的飴糖,其中味甜的成分是麥芽糖;另一類是由甘蔗汁加工的蔗糖。

飴糖 飴糖的傳統製法是把稻米、玉米、高粱煮熟後,加入磨碎的麥芽,摻水保溫糖化。人們最初從發芽的麥谷嘗到甜味。所以飴糖的創始與穀物釀酒在時間上應該相近或更早些,當然製作味道純正的飴糖又要經過一段相當長的時間。《詩經》中已有“周原膴膴,堇荼如飴”的詩句,可知西周時已有飴糖。戰國時成書的《尚書·洪範篇》有“稼穡作甘”之句。“甘”即飴糖。東漢許慎《說文解字》說:“飴,米櫱煎也。”最早對飴做了解釋。《齊民要術》對飴的製作,分門別類作了闡述。

砂糖 戰國時期的楚國地區(今湖北省一帶)已開始種植甘蔗,並將甘蔗汁加熱濃縮成為“柘漿”食用。東漢應劭對“柘漿”的解釋為“取甘蔗汁以為飲也”。東漢時已將甘蔗汁“煎而曝之”,使它凝如冰。這種糖塊當時曾叫“石蜜”。南北朝時製取了粗製砂糖,梁代陶弘景《本草經集注》已提到“取(甘蔗)汁以為沙糖”。

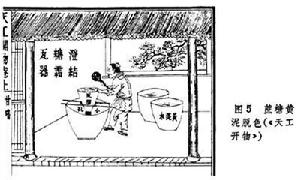

蔗糖的脫色處理,最早有鴨蛋蛋白的凝聚澄清法和黃泥漿的吸附脫色法。兩種方法的發明時間接近,並均興起於福建。據明代周瑛所修《興化府志》載,黃泥脫色法“舊出泉州,正統間莆人有鄭立者學得此法”(正統為明英宗年號)。清人黃仕等所撰《泉州府志》則說此法相傳為元代泉州府安南人黃姓者在製糖時因“牆塌壓糖,去土而糖白”,從而發明的,“後人遂效之”。《天工開物》對此工藝有翔實記載(圖5)。

中國古代化學史

中國古代化學史 中國古代化學史

中國古代化學史中國古代的本草和煉丹術

“本草”是漢代以來中藥的傳統名稱。五代韓保升曾作解釋:“按藥有玉石、草木、鳥獸,而直雲本草者,為諸藥中草類多也。”記載中藥的書,也稱“本草”或“本草經”。本草學即中藥學。中國自西周到清代的數千年內,均以中藥作為主要藥物。本草學中對一些藥物的來源、性質、鑑別、製法及配伍有所敘述,套用和積累了廣泛的化學知識,所以本草學成了研究中國古代化學的一個重要依據。中國的煉丹術則為旨在將普通金屬煉成能令人長生不老的丹藥或“黃金”的方術,由戰國時代到明代延續了約2000年。雖然其主要目的落空,但卻因煉丹家們進行了許多原始的化學實驗而取得了不少的化學知識,並製備了很多藥物,後來這些成果演變為本草學的一部分。

簡史 殷代以前,人們主要靠巫術來解除病痛,以醫藥和針灸為輔。1973年河北藁城台西村商代晚期遺址中曾發現藥用的桃仁和郁李仁。

西周時代 醫巫逐步分化,開始有專職醫生,而且分科,並建立記錄治療經過的病歷,積累了不少用藥經驗。

戰國時代 從長沙馬王堆三號漢墓出土的帛書中有大約記載於戰國時代的52種病的醫方,提及的藥物已達240餘種,包括礦物、草木、谷果、獸禽及人體組織各類藥物。其中礦物藥已有硝石、戎鹽、礜石、丹砂、曾青、雄黃、水銀等。戰國時道家哲學中有關於肉體永生的寓言,如《老子》說“穀神不死”,《莊子》說“神人”可“不食五穀”,“乘雲氣,御飛龍,而游乎四海之外”。這種思想被戰國末燕、齊方士發展為神仙說,妄言人可通過服藥或其他方法成為長生不死的神仙。這種說法正適應了中國古代封建帝王和貴族、豪強的奢望。

秦漢 秦始皇統一中國後,曾使齊人徐巃等入海求不死之藥,均遭失敗。到西漢時,武帝劉徹曾接受方士的謀劃親自從事“化丹砂、諸藥齊為黃金”,以煉製可使人羽化登仙的奇藥。最早的煉丹術活動是升煉丹砂,飛煉五金八石和燒煉藥金。煉丹家主張服食黃金等物的理論根據是“假外物以自堅固”。如東漢魏伯陽說:“金性不敗朽,故為萬物寶,術士服食之,壽命得長久。”李少君獻給漢武帝 (公元前141~前87)的長命方就是煉丹砂使化為黃金,用以製作飲食器,藉以延年益壽。武帝時淮南王劉安曾招致賓客方術之士數千人,大規模從事煉丹,他們曾“煎泥成金,鍛鉛為銀,水煉八石,飛騰流珠(水銀)”。至漢晉時期,方士們所用的各類藥料和所升煉的丹藥品種已相當繁多,雖然不能令人長生,但對中國醫藥學的發展有促進作用。當時的大煉丹家往往也同時是著名的醫藥學家。煉丹術與醫藥學自始至終是互相滲透、互相影響的。

現存最早的煉丹著作是西漢末或東漢初成文的《黃帝九鼎神丹經》,其中記載有9種所謂神丹大藥的藥方和煉法。據所用原料和操作方法,推知它們的主要成分是丹砂、雄黃和黃丹。魏伯陽所撰《周易參同契》是現存最早的一本煉丹術理論性著作,對後來的煉丹術有很大影響。

中國歷史上本草學專著相當多,流傳至今的以《神農本草經》(輯本)為最早,出自戰國以來多人的手筆,至東漢經充實、編纂而成。它把藥物 365味分為上、中、下三品:①上藥“養命”,可使人“輕身益氣、不老延年”;②中藥“養性”,可“遏病補虛羸”;③下藥為“佐使”,有毒,可以“治病”。《神農本草經》的藥物分類法雖然在一定程度上是以藥效為根據,但顯然具有濃厚的煉丹術色彩。

東漢順帝漢安元年 (142)沛國豐人張道陵創立道教,從此以後從事煉丹者多為道士。他們選擇名山幽谷為合煉神丹大藥的場所。

魏晉時期 當時道士們的足跡已遍及泰、嵩、終南、女兒、峨嵋等28座名山,煉丹術進入成熟時期。東晉葛洪撰寫了《抱朴子內篇》 (見彩圖),

不僅從理論到實踐對前代煉丹術作了全面總結,而且有重大發展,形成了自己的獨特體系。他對長生問題提出了內修和外養兼顧的見解:外養以金液、還丹為主要藥物;內修則包括行氣導引、胎息守一、調協陰陽等。但他最強調的還是煉服丹藥。書中“金丹”、“仙藥”、“黃白”三篇為研究中國煉丹術化學的重要材料。葛洪是對後世影響最大的煉丹家和中國古代傑出的醫藥學家。

不僅從理論到實踐對前代煉丹術作了全面總結,而且有重大發展,形成了自己的獨特體系。他對長生問題提出了內修和外養兼顧的見解:外養以金液、還丹為主要藥物;內修則包括行氣導引、胎息守一、調協陰陽等。但他最強調的還是煉服丹藥。書中“金丹”、“仙藥”、“黃白”三篇為研究中國煉丹術化學的重要材料。葛洪是對後世影響最大的煉丹家和中國古代傑出的醫藥學家。 南北朝時期 陶弘景將漢晉以來名醫對《神農本草經》的註疏及所用新藥365種彙編成《名醫別錄》,其後又將這些藥物的解說和《神農本草經》3 卷的內容融合為一,編成《本草經集注》,於是將藥物品種增至730味。《集注》共7卷,首敘藥性之源,再論病名之診,次分藥物為玉石、草、木、蟲、獸、果菜、米食 7類。陶氏這種新的藥物分類法雖然尚未完全擺脫煉丹術的影響,但較之《神農本草經》顯然大有進步,為後世本草學所宗。

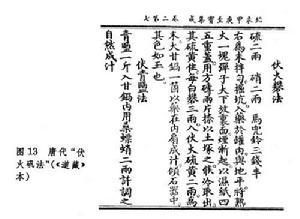

唐代 中國煉丹術在唐代發展到了全盛時期:藥物品種大為增加,植物藥料開始多起來;實驗操作更為複雜,煉丹設備從兩漢所用的土釜、竹筒等發展到特製的鐵質上下釜、水火鼎等;但在理論上由於更明顯地以陰陽五行學說為基礎,體系雖然更為完整,但卻因此失去了漢晉時期那種樸實的面貌。至於點化藥金、藥銀的黃白術,這時則逐漸變為單純以發財至富為目的。但由於進行更為廣泛、精密的化學實驗,出現了更多的化學製劑,從而為防治疾病提供了更多的人工製備藥物。煉丹術之所以在這個時期出現高潮,除由於幾百年來積累了豐富的實踐經驗和社會生產力在唐代得到大發展外,與道教在政治上得勢和唐朝歷代皇帝寵信方士,熱中於神仙方術有密切關係。唐朝梅彪所撰《石藥爾雅》記載,當時“有法可營造”的丹方98種,收錄講述煉丹服食的書97部。這可以部分地反映出當時煉丹術盛行的情況。這時鍊金之風也很盛。收入《鉛汞甲庚至寶集成》的《神仙養道術》記載,當時流行的藥金就達15種。含汞、鉛、砷、硫的“仙丹”是有劇毒的,在社會上如此流行,自然會造成嚴重後果。據史書記載,唐代上自皇帝,下至文臣武將、文人學士死於服食者極多。平民百姓因此致死的當然更多。自此以後,煉丹之風稍為衰減。

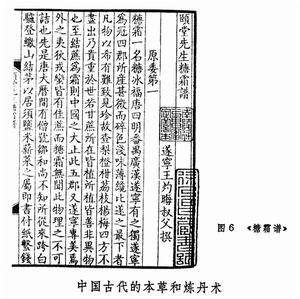

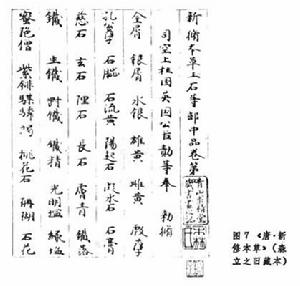

唐朝政府對本草學也相當重視。顯慶(656~660)年間,高宗李治接受醫藥學家蘇敬的建議,組織名醫20餘人,以蘇敬為主,對《本草經集注》詳加考訂、增補,纂成《新修本草》(圖7),頒發全國。這是世界上最早的一部國家藥典。它包括“本草”(正文)“藥圖”(圖譜)、“圖經”(藥圖解說)3個組成部分。所收藥物分為9類,共850種。《新修本草》頒行後,不僅風行全國,並逐漸傳至海外,公元731年傳至日本。

中國古代化學史

中國古代化學史 中國古代化學史

中國古代化學史外丹術在製藥和化學方面的成就大多收入北宋各本草學專著中,為醫藥學家所繼承和發揚。宋代在本草學的纂修工作上是成績卓著的。這時期出現的《嘉祐本草》、《經史證類備用本草》、《圖經衍義本草》(圖9)

都是中國本草學的重要典籍。尤其是《重修政和經史證類備用本草》,集歷代本草學著述之大成,內容極為豐富,不僅包括前代醫藥名家關於各種藥物性質、藥理、形態、產地、加工方法、療效等的論述,還系統地記載了漢代以來煉丹家和醫藥學家所製成的化學藥劑及其煉製方法。它反映出中國唐宋時代在本草和煉丹化學方面的巨大發展,並且為後世研究中國古代化學提供了重要原始資料,具有很高的學術價值。

都是中國本草學的重要典籍。尤其是《重修政和經史證類備用本草》,集歷代本草學著述之大成,內容極為豐富,不僅包括前代醫藥名家關於各種藥物性質、藥理、形態、產地、加工方法、療效等的論述,還系統地記載了漢代以來煉丹家和醫藥學家所製成的化學藥劑及其煉製方法。它反映出中國唐宋時代在本草和煉丹化學方面的巨大發展,並且為後世研究中國古代化學提供了重要原始資料,具有很高的學術價值。 明代 明代煉丹術雖然尚有落日餘暉,但究竟是日暮途窮了,但醫藥學家繼承了煉丹術的製藥化學成就和實驗技術,繼續為煉製新的藥劑、改進舊的煉製方法而努力鑽研。現存的很多秘方和驗方都產生於這一時期,進一步充實了中國醫藥化學和醫藥學的寶庫。劉文泰等所編《本草品匯精要》和李時珍的《本草綱目》,是明代本草學著作的傑出代表。尤其是後者,它是李氏以畢生精力完成的本草學巨著。李氏在這部巨著中系統地總結了中國先民長期與疾病作鬥爭的經驗,綜合了百家之說,介紹了自己深入民間調查的結果。為了糾正歷代本草著作在植物、動物以及藥性方面出現的謬誤,他對許多藥用植物作過實地考察,對許多藥用動物作過研究,親自採集加工過許多藥用礦物。全書52卷,收載藥物1892種。該書的成就決非局限於藥物學,實際上成為明代的包括藥物學、礦物學、地質學、動物學、植物學、生理學和化學的博物學全書。

清代 乾隆年間趙學敏為校勘增補《本草綱目》,撰《本草綱目拾遺》一書,增補藥物716種,其中一部分是明末清初由國外輸入的藥物,如金雞勒(金雞納霜)、鏹水(硝酸)、鼻沖水(氨水)、鴉片等。

煉丹術中和醫藥中的化學知識 在中國的本草學和煉丹術研究活動中,都曾對品種繁多的動、植物組織進行加工炮製。但這些物料作為藥劑對人體起作用的,是其中所含的生物鹼、配糖體、維生素、激素、胺基酸等複雜有機物。古代醫藥學家使用這些藥物全憑經驗,知其然而不知其所以然,提純的有機物藥劑更屈指可數,所以難以評價他們在這方面掌握了多少化學知識。因此,研究中國古代化學的成就,一般只局限於無機化學的領域。

中國古代的汞化學 汞是煉丹術中最重要的金屬,因此關於它的化學反應和化合物研究得最多。

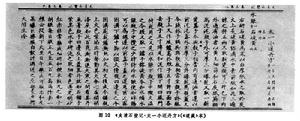

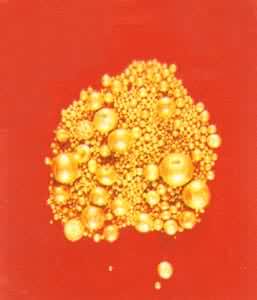

① 硫化汞:中國古代的煉丹家由丹砂(即硫化汞)升煉水銀,曾取得豐富的經驗。其中由硫黃和水銀再升煉出紅色硫化汞這件事,在化學史上有重大的意義:不僅是一項最早的無機化學合成工藝,而且是用合成方法確定一種物質(丹砂)化學組成的最早範例,也是人類對可逆化學反應認識的開端。葛洪在《抱朴子內篇》中說“丹砂燒之成水銀,積變又還成丹砂”(見彩圖)。這是古代煉丹家對該可逆反應的簡單概括。關於合成丹砂的明確記載,最早見於隋代方士蘇元明《太清石壁記》(現存本為唐人楚澤編)的“太一小還丹方”(圖10)。在唐代以後的中國煉丹術著作中“升煉靈砂”仍占重要地位,入明以後稱人工升煉的丹砂為“銀硃”。

中國古代化學史

中國古代化學史 中國古代化學史

中國古代化學史③ 氯化汞:它的合成是中國古代汞化學中重大成就之一。氯化高汞俗名升汞,中國古代稱為粉霜、霜雪;氯化亞汞俗名甘汞,中國古代稱為輕粉、水銀粉。由於它們都是白色結晶,古時常發生混淆。中國古代煉丹家很早就將水銀、硫黃(或直接用丹砂)和戎鹽、綠礬(或白礬)一起升煉,以製取甘汞;如配方中再摻入硝石或膽礬,則可製得升汞。大約前者在東漢時先製得,後者在東晉時製得。這兩種人工製品後來都成為重要的藥物,並有多種配方。清代曾把升汞定名為“白降丹”。

中國古代的鉛化學 商代的墓葬中發現有各種鉛器和鉛戈,說明中國當時已會煉製和使用鉛。煉丹術中也常將鉛及其化合物作為實驗對象。

① 鉛粉:中國最早的人工鉛製劑是鉛粉,即鹼式碳酸鉛。鉛粉的出現可能始自殷代,因為當時用鉛器貯酒,低濃度的酒易發酵變為乙酸,乙酸與鉛作用生成的乙酸鉛,在空氣中吸收二氧化碳後,便會沉積出鉛粉。戰國時,鉛粉已普遍用作化妝品。《周易參同契》里說:“胡粉(即鉛粉)投火中,色壞還為鉛”;《抱朴子·論仙篇》說:“胡粉……是化鉛所作。”這說明漢晉之際對鉛粉與鉛的互變關係已有較多認識。鉛粉自古以來就用作顏料、化妝品和藥物;漢代以後又成為制釉原料和煉丹要藥。

② 乙酸鉛:中國古時稱作鉛霜,實際上往往是鉛粉製造工藝的第一步產物,所以製得可能較早,但關於它的製備方法的記載則較晚,最早見於唐代問世的一些丹經,稱為“玄白”。鉛霜之名最早見於北宋蘇頌的《圖經本草》。

③ 氧化鉛:金屬鉛在空氣中焙燒即得氧化鉛(PbO),中國古稱黃丹,其色澤金黃,受到早期煉丹家的重視,稱為“玄黃”。若將黃丹以猛火加熱,即變為橘紅色的鉛丹(Pb3O4),秦代已用作紅色顏料,因其色紅似丹砂,也被煉丹家視為煉丹大藥。漢末或晉代發明了用硝石、硫黃和金屬鉛煉製鉛丹的方法,稱為硝黃法,純度較高。《名醫別錄》對該法已有記載。明代又有改進,採用硝石、礬和金屬鉛合煉的製法,稱為硝礬法,生產效率大為提高。宋代以後,則普遍作為灰吹法煉銀的副產品而取得。

中國古代的砷化學 中國古代醫藥和煉丹術中很早就利用了含砷礦物,其中有雄黃(As2S2)、雌黃(As2S3)、礜石(FeAsS)、砒黃(不純的砒石)等;後來又利用了信石(As2O3,信州產者良)。長沙馬王堆三號漢墓出土的帛書所記載的醫方中有“冶礜石”和“燔雄黃”,是在空氣中焙燒礜石和雄黃,所得升華產物就是人工製造的砒霜。

① 雄黃和雌黃:它們初時用作顏料。寶雞西周墓出土的絲織物上的黃色紋痕,表明就是以雌黃著色的。東漢時有瘍科“五毒方”,以石膽、丹砂、雄黃、礜石、慈石(即磁石)在土釜中合煉,所得藥物的成分為升華的雄黃、砒霜和少量的硫酸亞汞。《神農本草經》把雄黃列為中品,礜石列為下品,說明對它們的毒性和醫療效用已有一定的了解。雄黃和雌黃在煉丹術中始終被視為煉丹要藥。《神農本草經》中說,煉食雄黃可使人輕身神仙。《黃帝九鼎神丹經》所記載的“神丹”就是升華提純的雄黃。

② 砒霜:至遲到隋代時,中國煉丹家已知焙燒雄黃製得純淨的砒霜。唐代著名醫學家兼煉丹家孫思邈在《千金藥方》中最早用它治療瘧疾、牙痛等病,因其毒性猛烈,稱為“貔霜”。較晚的本草學著作則寫作“砒霜”。

雄黃、雌黃、砒霜在煉丹術中所以受到重視,還在於它們在鍊金實踐中用作“點化藥”。

③ 單質砷:中國古代砷化學中的最大成就為單質砷的製得。孫思邈《太清丹經要訣》中有以雄黃、雌黃與金屬錫合煉的丹方,在密閉坩堝中升華的產物即單質砷。南宋方士們將砒霜和草木藥或蜜合煉,得到了“色如銀”或“如黑角色,甚硬”的單質砷晶體,稱為“死砒”、“伏砒”或簡稱“砒”。可以說,在化學史上是中國煉丹家最早發現了元素砷。

中國古代的礬化學 中國古代在染色、醫藥、煉丹術中都曾廣泛地套用各種礬,包括綠礬(FeSO4·7H2O,又名青礬,用於染黑,所以又稱皂礬)、白礬[KAl(SO4)2·12H2O,又名明礬]、黃礬〔KFe3(SO4)2(OH)6〕、膽礬(CuSO4·5H2O,唐代以前稱石膽)。

① 綠礬:為中國製取和套用最早的一種礬。戰國時期已用於染黑,那時是通過焙燒涅石(含煤黃鐵礦)取得的,所以得到“儦石”(後改稱為礬石)之稱(圖11)。

《山海經》已有關於涅石和以涅(綠礬)染黑的記載。在北宋盛行膽銅法後,便得到了廉價的副產品綠礬。黃礬是綠礬經自然風化氧化而形成的,很早就用於染色;唐代以後又成為鍊金術中的“染色劑”。

《山海經》已有關於涅石和以涅(綠礬)染黑的記載。在北宋盛行膽銅法後,便得到了廉價的副產品綠礬。黃礬是綠礬經自然風化氧化而形成的,很早就用於染色;唐代以後又成為鍊金術中的“染色劑”。 ② 膽礬:石膽和白礬在中國古代用作醫藥。《神農本草經》將石膽列為中品。煉丹家因為它具有“能化鐵為銅成金銀”的神異特性,將它視為“延壽、成仙”的聖藥。唐代以前,它的主要產地是遙遠的隴西羌道,十分難得,所以唐人所輯《黃帝九鼎神丹經訣》中有膽礬的製法:用黃礬、綠礬和曾青(鹼式碳酸銅)合煉後經浸取、重結晶而製得。東漢煉丹家狐剛子曾乾餾膽礬,從揮發物中收集到硫酸,但未曾推廣。

礬在中國古代化學中的重要性還表現在它和硝石一起加熱時所起的反應和作用。這時,它們便部分地起硝酸的作用。例如,紅升丹和白降丹的升煉、鉛丹的“礬硝法”煉製、南宋以後出現的“炸金法”(金銀分離術)都依靠這種混合藥劑的作用。

火藥的發明 火藥是中國四大發明之一。最早的火藥出自煉丹家之手,後為軍事家所利用,得到發展和改進,於是先後出現了燃燒性火藥和爆炸性火藥。火藥的發明大約在唐代中期,到唐代後期才開始套用于軍事。

① 古代火藥的成分:中國古代早期火藥的基本成分為硝石(硝酸鉀)、硫黃和含碳物質。硝石的利用是火藥發明的關鍵。中國在煉丹術和醫藥中利用硝石開始很早,馬王堆三號漢墓出土帛書的醫方中已有硝石;《史記·扁鵲倉公列傳》提到漢初名醫淳于意用硝石為藥劑。煉丹術興起後,硝石成為一種主要煉丹藥劑。早期丹經《三十六水法》就著重介紹了硝石在水溶液中對丹砂、雄黃、雲母、石英等礦物的化學作用。

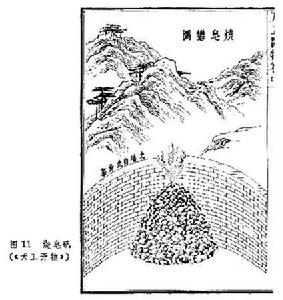

中國使用硫黃大約始於西漢。《神農本草經》列為中品,說它“能化金銀銅鐵奇物”,已知它能腐蝕各種金屬。據《博物志》記載,當時所用硫黃是天然成塊的,來自西域。魏晉時期,中原地區開始從焙燒黃鐵礦製取綠礬的窯頂收集冷凝成液的硫黃(圖12),因此硫黃開始有了“礬石液”的名稱。

中國古代化學史

中國古代化學史 中國古代化學史

中國古代化學史③ 古代火藥的套用:火藥套用于軍事,約始自唐末。宋人路振《九國志》記載:唐哀帝天佑元年 (904),鄭璠攻豫章,曾以“發機飛火”燒了龍沙門。北宋許洞所撰《虎鈴經》指出,鄭璠的“飛火”即“火砲、火箭之類”。許洞所謂火砲即拋擲型火藥球。但唐末使用火藥、火器還很不普遍。直到宋初,火箭、火球、火蒺藜等火藥武器仍屬新式武器。

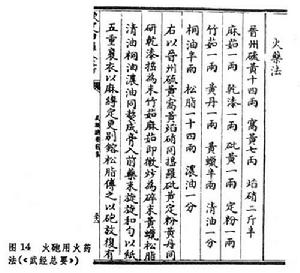

“火藥”的名稱及其正式配方最早見於北宋慶曆四年(1040)曾公亮所撰《武經總要》,其中翔實記載了用於製作“毒藥煙球”、“蒺藜火球”、“火砲”的火藥方(圖14),它們都是屬於燃燒性的。各配方中除焰硝、硫黃外,還摻入了易燃並冒濃煙的桐油、松脂、瀝青、黃蠟、乾漆,以及有劇毒的草烏頭、砒霜、巴豆等物質。

中國古代化學史

中國古代化學史 中國古代化學史

中國古代化學史明初人託名劉基所撰《火龍經》及明末茅元儀所撰《武備志》,先後詳細地記載了南宋以來中國各種火藥配方及各類火藥武器,是研究中國火藥史的重要文獻。1637年出版的《天工開物》一書中繪有地雷爆炸情景的插圖(圖15)。

中國黃白術的冶金成就 中國煉丹術中的黃白術(即鍊金術)以製作人造金銀為目的,在古代的技術條件下顯然是不可能達到的,但煉丹術士們確實煉成過一些金黃色或銀白色的“藥金”和“藥銀”,對古代合金學和化學作出了貢獻。

① 砷銅合金:中國煉丹家“點化”藥金、藥銀,使用了一些藥劑,其中研製最早、使用最久的是一些含砷礦物,如雄黃、雌黃、砒石等。西漢武帝時茅盈等即用雄黃點化赤銅,製成含砷量較低(<10%)的砷黃銅,即當時所謂丹陽金。隋代以後,這種點化技術有所提高,製取了含砷量較高的銀白色砷銅合金,這種砷白銅的煉製技藝到唐代趨於成熟,使它成為一種重要的藥銀。南宋以後,一些方士已知先從砒霜煉製“死砒”,再用它直接點化這種合金。

② 鋅黃銅:中國煉丹家大約在唐代或五代時期掌握了以爐甘石點化石(即石金)的技藝。這種類似黃金的鋅黃銅很快取代了砷黃銅,直到現在它在合金中仍占重要地位。(見彩圖)

中國古代化學史

中國古代化學史④ 汞齊:中國黃白術在製作藥銀的嘗試中,曾廣泛利用水銀,製得多種白色的汞齊,如銀汞齊、銅汞齊、銅鋅汞齊、鉛汞齊、鉛銀汞齊等。唐代已發明世界上最早的補牙合金,即銀錫汞齊(白錫銀),這種技藝最初也可能也出於方士之手。(見彩圖)

中國古代化學史

中國古代化學史 中國古代化學史

中國古代化學史參考書目

張子高著:《中國化學史稿(古代之部)》,科學出版社,北京,1964。

袁翰青著:《中國化學史論文集》,三聯書店,北京,1956。