簡介

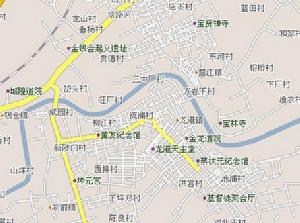

流浦村地圖

流浦村地圖經濟發展

流浦村砂場

流浦村砂場50年代土地改革前,流浦村僅46戶,223人,耕地面積488.7畝。地主、富農、富裕中農及小土地出租計12戶,雖只占總戶數的38.33%,而占有耕地面積415畝,占耕地總面積的8493%,戶平均占地34.58畝。貧僱農、下中農計29戶,125人,僅有耕地44.2畝,占耕地總面積的11.06%,人均占地僅0.35畝。土地改革時,村民每人分得0.9畝土地,調動了農民生產積極性,村民生活有所改善。但人口逐漸增多,土地相對減少,加之單一的糧食種植業,村民的溫飽問題長期不能完全解決。1973年用於社員分配的金額36202元,人均年收入還不到50元。

工業

80年代,隨著龍港鎮的崛起,流浦人憑仗江岸碼頭優勢,致力於發展運輸業。江岸碼頭擴大建設,分成外江和內河二碼頭,發展江海與內河機械化運輸。除原有的一個搬運站外,又新建砂場搬運組。從業人員從原有30多人,增加到100多人。1983年,投資4萬元,在外江碼頭增設一部三噸大吊車,二部小吊車。1984年,龍港城鎮建設日新月異,為了提供建築材料,連建兩個面積500平方米的砂場。分中砂、石英砂、細砂三類。中砂由溫州進貨,安排2人專門經營,年收入3萬元,;石英砂由福建進貨,安排4人經營,年收入為6萬元;海砂系本地產,有10艘船約200多噸位,20個人專營,年收入為30萬元,以上幾項勞力人均收入均在15000元。據統計,外江碼頭黃砂年吞吐量達72000噸、成交額為194.4萬元,其中搬運及擔工工資占50.4萬元。全村有運輸三輪車5輛、拖拉機10輛,平均年收入為5000~10000元。黃砂市場,近年生意興隆。除龍港鎮外,蒼南縣鰲江南幾個城鎮建設的砂用量,都從此發貨。江內碼頭有運砂河船10多隻及搬運車輛,夜以繼日,車船川流不息。全村有50輛板車投入搬運,50個勞力年人均收入為3000元。1990年以來,先後在村創辦的企業有縣民政鏈條廠、徽章標牌廠、貼花印刷廠、水泥預製廠、台美泡沫工藝廠、縣民政編織廠、裝飾織毯廠、天盈鍍型工藝廠等十多家。

流浦村有勞力300多,在碼頭從事砂石運輸(包括搬運、江外與內河船運、三輪、拖拉機)有120多人,年人均收入超5000元,高的達萬元以上。從業情況,貨運大卡車經營者2人、柴(汽)油經營5家、毛毯業50人、建築業30人、糧食加工45人、木材市場10多人、各廠在流浦村招用工人12人,還有部分勞力從事農業、飲食業及個體商店經營。據統計,柴(汽)油經營,年人均收入在2~3萬元;毛毯業全年收入10萬餘元,人均年收入為2040元;建築業全年收入16萬元,人均年收入為5500多元;糧食加工業全年收入22萬元,人均年收入為4880多元,農民除一年兩季忙於農活收入達千元外,農閒時間可經營家庭副業,總收入一般可達數千元。