簡介

法國政治制度

法國政治制度法國歷史上政治制度的演變歷史,內容涉及1789年以前法國的政治制度、1789—1870年法國的政治制度、1871年巴黎公社的政治制度、1870年以後法國的政治制度等方面。

法國資產階級在近現代為實現其專政所採取的以單一中央集權制為核心,議會制、總統制和半總統制交替使用的共和政權組織形式和統治方法。

沿革

法國政治制度

法國政治制度 1789年爆發的法國大革命推翻了封建專制制度,建立起近代資本主義政治制度。此後,法國政治風雲多變,階級力量對比關係不斷變化,經歷了君主立憲制、帝制和共和制的多次反覆更替的過程,直到1875年法蘭西第三共和國的誕生,才最終確立了法國資產階級共和國政治制度。第二次世界大戰後,法國相繼建立了第四共和國和第五共和國。它使法國資本主義政治制度得到進一步發展,使法國共和政治體制臻於完善。

法蘭西第一共和國政治制度(1792~1804)

1789年法國資產階級大革命後,於1791年召開制憲議會,制定憲法,確立了君主立憲政體,並賦予國王很大權力。1792年在人民的壓力下,國民公會廢除君主立憲制,建立了共和制,成立了法蘭西第一共和國。1793年雅各賓派政府頒布憲法。憲法規定,法國是統一不可分割的共和國;實行三權分立;確立議會共和制,最高立法機構為一院制的立法會議,議員由年滿21歲的男子普選產生;最高權力機構是由24名成員組成的執行會議,成員由各省的選民會議選出。公民除享有《人權與公民權宣言》規定的權利外,還享有勞動權、受教育權、獲得社會救濟權,以及對侵犯人權的政府的起義權。雖然由於法國政局多變,這部憲法未能實施,但法蘭西第一共和國的建立,徹底摧毀了封建主義政治制度,初步確立了近代法國資本主義政治制度。

1794年 7月發生了反革命的熱月政變,雅各賓派政府被推翻。1795年大資產階級通過憲法,廢除了普選權、直接選舉制和一院制,立法權屬於兩院制的立法會議,行政權屬於督政府。1799年拿破崙·波拿巴政變上台,集大權於一身。1804年拿破崙建立帝制,以第一帝國取代了第一共和國。

法國政治制度

法國政治制度法蘭西第二共和國政治制度(1848~1852)

1830年巴黎發生“七月革命”,推翻了波旁王朝,建立了七月王朝。七月王朝實際上是君主立憲制,代表一小撮金融貴族集團的利益,它不僅受到法國新興工業資產階級的抵制,也引起廣大工農的不滿。1848年法國爆發了二月革命,推翻了七月王朝,成立了法蘭西第二共和國。

第二共和國實行總統制。總統是國家元首和政府首腦,由普選產生,任期4年,掌握軍政大權,有權任免總理和政府成員。但總統權力也受到一定限制,如簽訂條約須經議會批准。議會仍為一院制,擁有較大權力;它不受監督和不可解散,擁有立法、宣戰、媾和、批准條約權。公民享有較為廣泛的民主自由權。1848年,路易·波拿巴當選為總統。他加強總統的權力和地位,獨攬大權,並於1852年稱帝,建立了法蘭西第二帝國,結束了第二共和國政治制度。

法蘭西第三共和國政治制度(1870~1940)

1870年法國在普法戰爭中失敗,法國人民推翻了第二帝國,恢復了共和政體,成立了法蘭西第三共和國,但政權被資產階級組織的政府篡奪。法國與德國簽訂割地賠款的條約。資產階級政府的喪權辱國行為激起巴黎人民的極大憤慨。1871年3月18日,巴黎人民武裝起義,奪取政權,建立了巴黎公社(見巴黎公社政治制度)。但不久,巴黎公社便被資產階級反動派所鎮壓。巴黎公社失敗後,法國人民與共和派一起同保皇派進行長時期的較量,終於在1875年國民議會上通過了憲法,確立了共和政體。

第三共和國實行多黨議會制。議會由眾議院和參議院組成。眾議院由普選產生,擁有立法權和監督權。參議院由間接選舉產生,有權否決眾議院的決議,對眾議院具有極大的牽製作用。總統是國家元首,由間接選舉產生,任期7年,連選連任。總統擁有相當大的權力,有權任命軍政要員,提出法案和解散眾議院。內閣由總統任命,但內閣要對議會負責。隨著各階級和政治力量的發展變化,內閣改由議會中擁有多數席位的政黨或政黨聯盟組成。第三共和國政治制度是共和主義和君主主義妥協的產物,總統、議會和內閣之間處處表現了平衡。1940年5月德國法西斯入侵法國,第三共和國結束。

法國政治制度

法國政治制度 第二次世界大戰後,在法國左翼力量占絕對優勢和在國際強大民主潮流影響下,制憲國民議會制定了新憲法,並於1946年經過公民投票通過,成立了法蘭西第四共和國。第四共和國也實行多黨議會制,國民議會成為國家權力中心,它擁有制定法律、監督財政、批准條約、授權總理組閣和倒閣權,以及同參議院聯合選舉總統的權力。政府組成和政府施政綱領必須得到國民議會的批准。總統是國家元首。權力十分有限。參議院權力受到很大的削弱,對國民議會的牽制甚小。公民權利進一步擴大,除享有《人權與公民權宣言》中的民主自由外,還享有一些經濟權和社會權,如社會保障、貧困救濟、罷工權、婦女參加選舉和參與政治生活的權利。第四共和國還建立了比較完備的公務員制度。由於國民議會的權力過大,立法權和行政權彼此牽制的機制遭到破壞,致使政府軟弱無能,內閣更迭頻繁,而黨派林立和變化無常又造成政局危機和政局動盪。第四共和國存在的12年中,法國政府更換了24屆,平均壽命不足6個月。

法蘭西第五共和國政治制度(1958~)

隨著時間推移,第四共和國政治制度的弊端日益暴露,已不能適應50年代法國經濟、政治和社會的需要。1958年戴高樂政府主持和制定了加強總統權力和行政權力的新憲法,同年9月經公民投票通過,法國進入第五共和國時期。

特點

法國是近代資本主義政治發展的典型國家之一,恩格斯曾概括說:“法國是這樣一個國家,在哪裡歷史上的階級鬥爭與其他各國相比,每一次都達到更加徹底的結局。法國在中世紀是歐洲封建制度的中心,從文藝復興時代起,是統一的等級君主制國家,他在大革命時期就徹底粉碎了封建制度,建立了資產階級共和制。這種統治所具有的典型性,是歐洲各國所沒有的。奮起向上的無產階級反對占統治地位的資產階級的鬥爭,在法國也已其他國家所沒有的尖銳形式表現出來。”法國每一次政治制度的演變都有其鮮明的特點,並深刻影響其他國家。一、中世紀法國政治制度的演變及其特點——以奴隸主階級和封建貴族階級為代表的君主制演變及其特點。

羅馬帝國滅亡前後,原來居住在萊茵河下游法蘭克人,趁機占領高盧地區,並建立了法蘭克王國,經過墨洛溫王朝、加洛林王朝的改革和發展,隨著國土的統一,民族的凝聚,經濟共性的加強和語言文化的融合,法蘭克終於成為正真意義上的王國,這是以封建主義的經濟、政治、文化為基礎而形成的君主制國家,根據其發展的時代背景不同,我們將其分為等級君主制和絕對君主制兩種形式。

等級君主制顧名思義,就是建立在法國等級制度上的君主制。法國的等級君主制可以將1302年等級會議的召集為開端,他的終結應該是1515年弗蘭索瓦一世的登基。13-14世紀封建地主制的確立,商品經濟的發展和城市的興起,法國人按照每個人的社會狀況分為三個等級:教會、貴族和第三階級。在法王菲利普四世統治時期,由於弗朗得爾伯爵在英國的支持下開始進行反對法國國王的戰爭,由於法國王室當時沒有固定的財政收入,戰爭的開使法國王室捉襟見肘,出現了財政困難。為了解決困難,法王菲利普四世決定向教會徵收“教士十分之一稅”,但此項措施遭到當時教皇博尼法斯八世的反對,為拜託宗教對王權的制約,形成獨立的民族國家,菲利普四世決定於1302年召集三級會議,以解決這些問題。三級會議的召集,標誌著法國等級君主制的開端。等級君主制最大的特點就是國王的決策與等級代表會議諮詢相結合,在加強王權的同時,又限制了王權的過度膨脹。

隨著王權的進一步加強,法國政治制度逐漸由等級君主制向絕對君主制轉變。絕對君主制是法國政治制度演變過程中獨居特色的階段,是封建等級社會較高發展階段的一種政治形式。法國等級君主制度一方面是法國王權得到加強,有利於統一民族國家的形成,是法國一度成為歐洲大陸強國;另一方面法國絕對君主制發展到頂峰,法國國王開始宣稱君權神授,國王是國家的唯一統治者,在專制統治下,他又進一步阻礙了法國資本主義的發展。等級君主制下,法王統領教會,集權治理國家,嚴厲打擊反對派,壓制三級會議和控制高等法院。這些措施都進一步激發了法國的社會矛盾,促使法國大革命的爆發。

二、近代法國政治制度的演變及特點——以新興貴族階級和資產階級為代表的君主立憲制和共和制的演變及特點。

經歷長達一千多年封建統治的法國,16世紀出現了資本主義萌芽,隨著資本主義的發展,封建社會內部的政治危機和經濟危機進一步加深,波旁王朝統治後期,統治者腐朽無能,亂政稅收,造成法國王室嚴重的經濟財政困難,再加之自然災害導致農業歉收,,致使法國社會矛盾尖銳。1789年圍繞稅收問題的三級會議召開,由於法王利用三級會議解決財政問題的目的沒有達到,法王有企圖鎮壓三級會議的人員,1789年7月14日,巴黎人民舉行起義,推翻王朝,於1791年通過想法,宣布成立君主立憲政體。法國的君主立憲政體是按照啟蒙思想家所倡導的三權分立的原則建立的,立法權歸議會,行政權屬於國王,司法採取獨立原則,由高等法院行使。在以後法國政體的演變中君主立憲出現過反覆,都大都採取三權分立原則。

1791憲法建立的君主立憲政體,由於議員多數是君主立憲派代表,他們對封建勢力採取妥協縱容政策,國家機器未能充分發揮作用,民眾活力受到束縛,同時由於政策主張不同,導致革命內部的分離,封建復辟勢力趁機猖狂,他們一方面與國外反動勢力勾結,另一方面策動國內王黨勢力叛亂,企圖顛覆政權。1792年反法聯盟入侵法國,政府不能組織有效抵抗,戰爭勝利。為保衛政權,共和人員組織民眾奮起抗擊入侵者。法國人民對國王的逃跑十分震怒,強烈要求廢除君主,建立共和政權,1793年制憲會議通過了1793年憲法,標誌著法蘭西第一共和的建立。第一共和時期由於法國政局不穩,許多制度和政策都沒有付出實踐,隨著雅各賓派的專政統治的結束,執政府掌握了共和的大權,他們採取比較溫和的制度由元老院和五百人院共同治理國家,但由於溫和的制度不能適應當時法國的形勢,保持國家政局穩定,拿破崙於1799年發動霧月政變,建立了第一帝國,共和制度名存實亡。

第一帝國覆滅後,封建王朝出現了短暫的復辟,繼續封建統治,造成經濟落後,人民生活困難,日益引起資產階級和人民的不滿,1830年,法國人民爆發革命,推翻復辟政權,建立了七月政權。七月王朝政權代表大資產階級和大地主所有著的利益,引起工商業資產階級的不滿。1848年法國發生經濟危機,加之農業歉收,人民生活困苦,1848年巴黎發生革命,推翻了七月王朝統治建立資產階級臨時政權,制憲會議通過了1848年憲法,標誌著第二共和國的建立。法蘭西第二共和國實行三權分立原則,立法權由一院制的國民議會行使,行政權屬於總統,司法歸於法院,採取司法獨立原則。由於受到第一帝國的影響,法國人民選舉拿破崙的侄子為總統,導致第二共和國變為第二帝國。

第二帝國時期,統治者採取以對外擴張來緩解國內矛盾的政策,對內實行獨裁統治,剝奪人民民主權利,勞動人民生活狀況日益惡化。正如瑟諾博斯所說,拿破崙作為一個法國元首,由於過去很長一段時間是在監獄度過的,他不了解法國的生活,看不起統治法國近30年的資產階級,並仇視這個已經成為習慣的議會制度;但和1848年的人物一樣他不知道做些什麼對人民有用。”1870年志大才疏的他在普法戰爭中兵敗被俘,法國發生革命,建立臨時政府。1875年憲法的頒布標誌著共和制度在法國的最終確立,法國進入第三共和統治時期。第三共和國的政治制度相對於第一、第二共和來說進行了一些創新。議會制度實行兩院制,立法權由參議院和眾議院行使,實行責任內閣制度,總統作為國家元首,負責行政,政府總理由議會多數黨領袖擔任。由於,政黨之間證件不和,導致政府更迭頻繁,政治不穩,最終導致社會發展落後,社會矛盾尖銳,在德國法西斯的入侵下,第三共和國迅速崩潰。

抗戰勝利以後,法國通過1946年憲法,建立第四共和國。此次共和制度中,議會和內閣的權力有所加強,總統的權力有所削弱,成為虛位元首。法蘭西第四共和國由於太過於關注國外事務,政治平衡遭到破壞,內閣危機日益嚴重,政府更迭平凡,總統權力的削弱致使行政權力趨於軟弱,不能承擔戰後法國重建的任務。最終,第五共和國代替法蘭西第四共和國一直執政至今。第五共和國重新調整了總統、政府、議會的關係,擴大了總統和行政的權力,1958年憲法規定,總統由全國選舉產生,總統成為國家權力的中心。相比於美國和英國來說,法國政治制度既有議會制的特徵又有總統制的特點,因此我們將法國這種制度稱之為半總統制。

此外,法國政治制度的演變過程中出現了兩種比較特別的政治制度,一種是拿破崙建立的具有資產階級性質的封建君主專制;另一種是1871年巴黎人民建立的第一個工人政權——巴黎公社。雖然巴黎公社這種政治制度在當代資本主義國家的史學研究中很少涉及,但其畢竟是法國眾多政治制度演變的一員,不應忽視其存在。所謂帝國制是指在政治統治中不是採取議會制,而是個人權力的實施,其特別之處在於它是資產階級政權,他積極反對封建制度,大力促進資本主義的發展。所謂公社制是指1871年巴黎公社時期所實行的政治制度,馬克思曾說:“公社的真正秘密在於它實質是工人階級的政權。”

政權組織形式

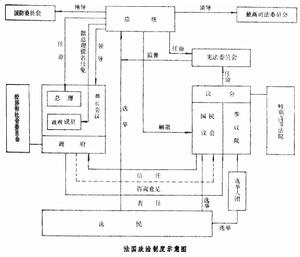

法國政治制度

法國政治制度 地方制度

實行中央集權制。80年代權力下放,增設大區,地方政府由原來的省、市鎮兩級變為大區、省和市鎮三級。通過改革,取消了中央對地方的監護,加強了地方議會的自治權,從而改變了數百年來的高度中央集權,緩解了高度官僚集權的弊害。

公務員制度

第五共和國進一步完善了公務員制度。它對第四共和國的《公務員總章程》作了修改和補充,並制訂了專門的章程。這些章程把文官的考試、錄用和培訓結合起來(見法國公務員制度)。

政黨制度實行多黨制。法國政黨眾多,不夠穩定,政黨的分裂、合併、改組和新建時有發生,政黨之間經常組成或解散聯盟。第五共和國成立後,政府通過對選舉法的改革,使黨派相對減少,並保持相對穩定。1944年以來,歷屆政府都是由一黨或多黨聯盟組成的政府(見法國政黨)。

公民權利制度

公民除享有《人權與公民權宣言》所規定的權利外,還享有勞動權、工會權和社會保障權。